Algún día empezará la batalla contra la mierda.

Hace siglos que la poesía se la tiene bien jurada.

Ningún poeta tuvo nunca miedo de morir,

pues si vivos sólo somos muertos para todo el mundo,

muertos los perseguiremos, como el eco a las palabras.

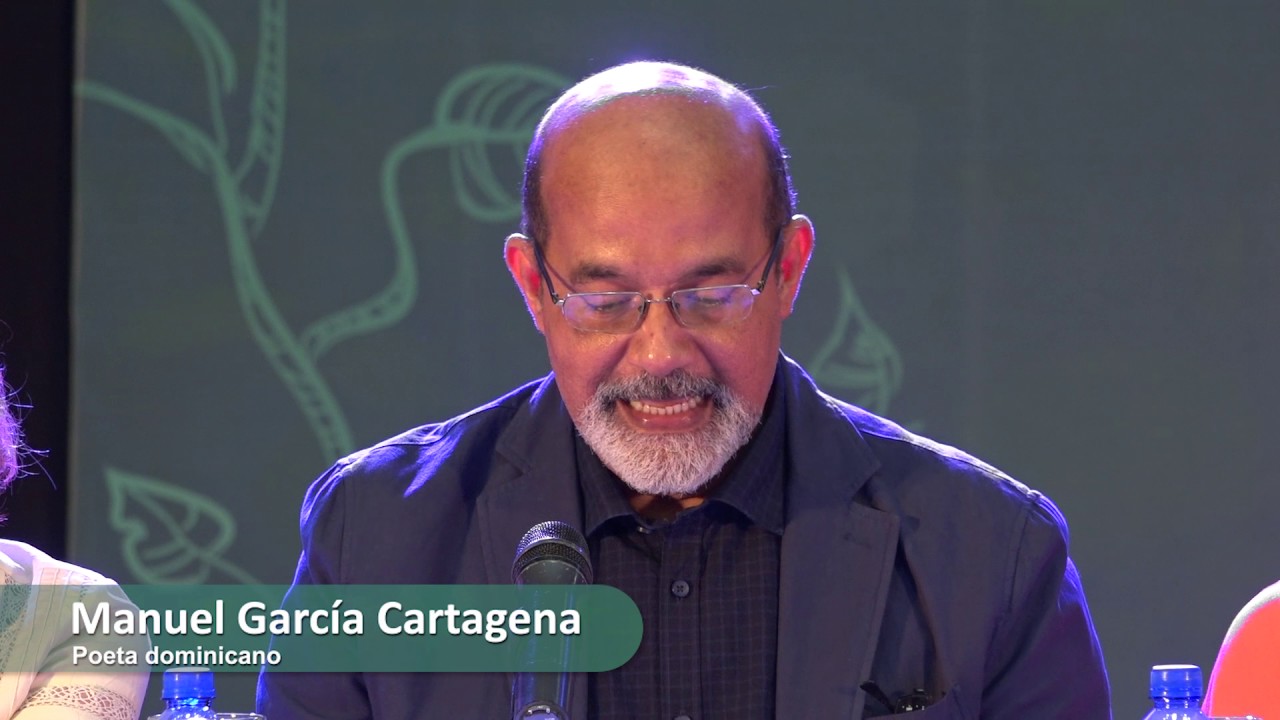

Aristófanes caribeño, a modo de aquel comediante griego archienemigo de los sofistas; aunque sin túnica holgada y sí, más bien, semejante catadura y empaque formales. Sigue una muestra sumaria de la más reciente poesía de Manuel García Cartagena (República Dominicana, 1961). Soberano y en control de su retórica y de su ironía, los suyos son unos versos, mejor, los hilos sabiamente entramados de un buen sombrero de paja toquilla; el cual, ante todo nos permite encontrar alguna sombra ante la tan porfiada canícula y, por ende, asimismo nos ayuda a vivir. Es decir, a pesar de la ética del cuidado que trasunta la impecable factura de aquellos versos, la de su consumado arte del refrenamiento, los mismos no se hallan embobados de cara a la literatura, sino, muy por el contrario, miran o rinden cuentas al tiempo y lugar que le han tocado en suerte al poeta. Porque si algo de César Vallejo tiene esta poesía no es sólo la inteligencia y el compromiso, aunque bastante ya sin sal ni azúcar, con el que usualmente la institución crítica ha querido confinarnos a leer al autor de Poemas humanos. Manuel García Cartagena repara, mucho más, en el traje sobrio y el anillo de abultada piedra colorada que ambos, el peruano y pareciera el dominicano, lucen –en aquella, casi única, memorable fotografía en los jardines del palacio de Versailles– sobre la mano izquierda y el agazapado dedo del corazón. Repara y allí, observando el complejo corte y espesa luz que emana del engaste, reclama también para nosotros, a manera de una urgente reivindicación o pisoteado derecho, algo que poco a poco pareciera haberse tornado prescindible o meramente suntuario. La belleza de la buena compañía (Vallejo al lado de Georgette), la ternura, el lujo o el glamour de la buena fe.

El deseo se vende en barras

De a libra, rellenas de sangre, como las morcillas, es decir,

esa manera de amor sobre la cual uno se sienta y luego

se va a contar estrellitas, humos o estelas de barcos voladores,

tu deseo está hecho de cosas alargadas, nada de asperezas

ni de piedras pómez, nada de ven pacá y ponte así, nunca te vi,

es cierto. Y mira que siempre quise estar con alguien como tú,

capaz de soportar que las mellizas de tres camiones

le pasen sobre las nalgas de sus convicciones sin inmutarse,

capaz de defender con sus tetas lo que le queda de dignidad,

capaz de detener con un no cuatro escuadrones completos

del s.w.a.t. más degenerado y cruel, nunca te vi, y para colmo

ni siquiera escuché hablar de ti. Dime debajo de qué piedra

estabas y te diré con quién soñabas, pero antes, tomen la suya,

señor, señora, señorita: aquí está por fin su barra de deseo.

Hay para todos y todas, no tienen por qué preocuparse.

No es como las promesas de aquellos que se lo tragan. El cuento

de nunca acabar. Los lánguidos acordeones de ordeñar semen

tales como si fueran campanas que tocan a rebato: dime detrás

de qué puerta te escondías y te diré quién te violó. Al amanecer,

mientras los gallos hacían gárgaras de luz con la aurora,

y los colibríes sacudían con brío el rocío de sus colas. Te busqué

cuando era dueño de toda mi fuerza y nunca te vi. Me arrojé

a mil acantilados. Me dejé arrastrar por todas las corrientes.

Fui despojo, víscera desventrada, escupitajo de sangre

antes de ser yo y mis callos, únicamente.

Ahora nada de eso importa:

la tarde se vende en cajas de diez grageas, y si protestas,

se te aplican cómodos supositorios de realidad tres veces por día.

Además, el deseo se vende en barras, como los tragos de antes,

y hay que ver lo mucho que rinde.

De El pubis de Astarté (Santo Domingo, Ediciones Bangó, 2019).

Pujos de la luz pariendo un clavo

Y ella lo encontró. Y él todavía estaba entero, como dicen los carniceros.

Algo magullado, sí, como corresponde estar después de un raro samadhi.

La diosa vestía aquella vez una sonrisa hecha de flores:

todo un primor, como dicen los ladrones que no han sido funcionarios.

Toda la noche estuvieron negociando lánguidos silabarios de saliva.

Luego pasó entre ellos el largo pajuil del tiempo con su cola de colores,

y a la planta de la vida comenzaron a brotarle nubes repletas de nidos.

No se sabe cuál de los dos destapó primero el Tin Marín de la ternura.

Tal vez fue ella, con sus modos de mirar como quien baila, con sus pasos

de hormiga boba y sus poses de maniquí destornillado.

O tal vez fue él,

con sus famosas dos copas de más

y su no tan conocida alergia a la soledad.

El caso es que la luz estaba allí, más preñada que un autobús

escolar; con aquel vientre que era capaz de aplastar todas las preguntas,

y aquellas sandalias que ella arrastraba al caminar por el cielo

con pasos de preñada, sí, o de profesora de tercer curso

o de locutora de la lotería nacional. Y a la luz de aquella

preñez, la diosa lo encontró ovillado como un niño

envuelto, secándose a ratos o soplándose una entre dos sopas.

Ella vestía entonces

una bata de exclamaciones casi transparente (se le veía

hasta el sello que le pusieron en la aduana)

y sin embargo, castigadora.

Hacía por lo menos un lustro que aquel prodigioso calvo

había cambiado la hora: no tardarían en quitarle

la ch al diccionario, la literatura a la clase de lengua,

el azúcar al café y la sal a la vida:

la cintura se inventó para poder perrear,

y no para esmirriarse sin esfumarse: aquella preñada luz

desgobernó de golpe vientos y galopes, pasó por agua

elincarcomible pan del rayo, y luego se tendió a parir

como si fuese la historia, y después, pégate más,

pégate más, pégate más, más, más como todas las mamás,

la que menos, la que más, mes tras mes, al compás de un tris tras,

chucuchí-chucuchá, se oyó el ras-ras de su costura vaginal,

esa iluminada cremallera que soñaba con una operación

que la volviera zíper, y luego se hizo la luz

en aquella brillante calva, y del cielo comenzaron

a caer, uno tras otro, los martillos del destino, como bólidos

boludos, como teclas ancladas en eso de clavarse

en su calva más declarada.

Nada de lo que era siguió de la misma manera:

los ellos se creían elles; las ellas se sentían ellos,

los babosos se creían poetas, los poetas, funcionarios.

La luz los desbordó a todos de su tapiz cotidiano;

los puso a pedir bola, a mascar chicle purgante.

Ya hacía tiempo que fumar era delito y beber un incordio.

Alguien (todos sabemos quién)

había clavado agujas en todas las leyes del placer:

el hijo de la luz, ese clavo oxidado,

había llegado envuelto en su toalla de olvidos.

Que alguien le explique a otros por qué, cada vez que dos se juntan

—la diosa y él, pongamos por caso—, tiene que licuarse el tiempo,

empolvarse el mes de mayo, resumir las últimas historias

de un mundo irremediablemente ajeno,

y hacer como si algo de todo eso le importara a alguien.

Lo que la luz parió abrió un hueco en el mundo por donde brota pus de luz,

luminosa diarrea envuelta en un guante de lentos ungüentos,

y en su centro sube y baja un clavo que no es el suyo,

sino otro clavo sideral de un raro metal telefónico y elefantiásico,

probablemente hecho para durar más que la luz en este mundo enfermo,

o para dar una hora global como grageas ecuménicas,

una hora superflua y desechable en la que acontecen

esas historias decisivas que a nadie importan,

como el encuentro entre la diosa y él,

qué notición, señor, señora, señorita,

y si quieren más, vengan ahorita.

De El pubis de Astarté (Santo Domingo, Ediciones Bangó, 2019).

Nos lo pusieron en chino

«…la casa, ese espejo para pecar después».

Eduardo Espina

Por detrás, como si no importara nada

el detalle de cierto faux-cul pseudoliterato,

tanto más invencible cuanto más prosaico,

mi spinoziana amiga, sin parar mientes

en lo que se cocina en ese jet que ahora pasa

por encima de nosotros, como Dios

cuando se va de vacaciones: y si tienes prisa,

ahí está la maquinita de arreglar destinos.

Si todo fuera tan fácil como mear un opus

y luego irse a ver qué es lo que crece

(en el séptimo día, dicen, reparten galletitas)

bastaría con saber cuál de sus cromosomas

es el que trae una sospecha bajo el brazo:

cuestión de audacias tercas, para apostar

por aquello que no saldrá en los almanaques:

la estampa lúcida, la líquida sorpresa,

la tajada exquisita que sólo saben apreciar

aquellos que la sudan como corresponde

Ahora, sin embargo, ya se sabe que, por mucha

que sea la fe, será siempre poca la abundancia

si acaso llegan a instalarse como lo anuncian,

y si dejamos que lleguen, como colmenas,

y que pasen veinte años como una condena,

sin que nadie sepa nunca de dónde salió de pronto

tanto escorbruto junto, tanto improvisado tonto.

Toneladas de lo mismo aguardan hoy en el muelle:

este presente no es más que un pasado contumaz

Si se puede falsificar, ¿quién va a querer producirlo?

¿Y si fuese por delante, como en el cinematógrafo?

Vivir con sus sueños tan cerca que casi da pena

tocarlos; despertarse ¿sí? para nada:

ya ni siquiera es lo mismo: ahora los días salen

todos juntos como en ramillete:

seguramente esta asana

no durará una semana:

la culpa, dirán, es de las ciguas y sus palmeras terribles:

podrán decir que es cerveza lo que le falta a esta vida

¿quién puso más?

¿quién lo duda?

De Los trabajos de la nada (Santo Domingo, Ediciones Bangó, 2017).

La batalla de la poesía contra la mierda

«Alguien mira desde los farallones

el mar amargo y bello

de su propio naufragio».

Elsa Cross

Y si había que perder el ritmo,

¿cómo no perder amigos?

Era imposible seguirle el paso

a la brisa que bajaba del malecón.

Tendrá que hacerse invisible

quien quiera seguir viviendo:

En la ruta del destino

no hay tiempo para hacer pipí.

Había que salir a la calle:

allí se abrían los caminos

que todos debíamos recorrer.

Toda la gente normal quería cazar cucarachas:

eran demasiadas liendres para una sola cabeza

era muy grande la selva para que sólo hubiera un león.

En la delirante materia de ser no quedaban zonas grises:

todo ya había alcanzado su mejor resolución.

Tuvo que ser entonces cuando el cero echó tres voces:

los unos y los otros comenzaron a caer.

Como misterios dormidos, sin cabeza, desde el cielo,

numerosos tanques llenos de raros y falsos futuros

llenaron todas las calles: era la ocupación.

Aquellos asesinos dispararon a mansalva

contra edificios y sueños, no dejaron ni el sudor

del trabajo que, en su empeño,

frenaba todos los avances de la falta de rigor.

La destrucción no pudo seguir siendo un proyecto:

cualquier cosa y su contrario eran lo mismo sin más.

Armados con siete martillos, nos lanzamos a las calles.

Nos movía una energía que no se vendía en los bares.

Por todas partes gritaban: “Entréguennos sus recuerdos,

o esperen el exterminio”. La noche ponía sus aceites

encima de nuestras cabezas.

Nuestras vidas se pusieron de repente a vibrar.

A las tres de la mañana, comenzó la resistencia

A eso de las nueve, solo estábamos tú y yo.

Estábamos inspirados, por eso éramos letales:

no podíamos esperar nada bueno del azar.

Vencer era imposible, morir, innecesario,

pues sabíamos que el olvido nos esperaba al final.

No habrá nunca héroes más grandes que nosotros.

La lluvia que bañaba las calles de la ciudad

sabía nuestros nombres y apenas nos hería,

y quienes besaron la boca de la muerte con sus labios

más dulce que la de la vida de seguro la encontraron.

Podíamos golpear oh tantas, tantas veces,

sin jamás ser alcanzados por la ira que enloquece.

Nuestro tiempo de vivir a la guerra dedicamos.

Cumplimos nuestro deber: morir nos será grato.

Algún día empezará la batalla contra la mierda.

Hace siglos que la poesía se la tiene bien jurada.

Ningún poeta tuvo nunca miedo de morir,

pues si vivos sólo somos muertos para todo el mundo,

muertos los perseguiremos, como el eco a las palabras.

De Los trabajos de la nada (Santo Domingo, Ediciones Bangó, 2017)

Manuel García-Cartagena nació en Santo Domingo, en 1961. Es doctor en Letras Francesas Modernas por la Universidad François Rabelais de Tours, Francia, donde también se desempeñó como Lector de español y ATER de 1993 a 1996. Ha sido profesor de Lengua y Literatura francesas en varias universidades. Durante los últimos veinte años, ha venido trabajado como editor de libros de texto de Lengua y Literatura para varias empresas transnacionales (Editora Norma, Grupo Santillana, Grupo SM) y nacionales (Fundapec, Casa Duarte). Ha publicado ocho novelas: Aquiles Vargas, fantasma (Premio Siboney de Literatura de 1986, publicada en 1989); Almueje (2000), Bacá (2007), Te veré caer (2009), El Despellejado (2013), Esteban Sargazo (2013), Planes de ataque (2014) y La otra cara del Sol (2015); dos libros de cuentos: Historias que no cuentan (2003) y Ni ser, ni fingir (2014); siete libros de poemas: Mar abierto (1981); Poemas malos (1985); Palabra (Premio Siboney de Poesía de 1984) (1985); Los habitantes (1985); Manicomio de papel (edición integral) (2015), Decir, hacer, poder (2016) y Los trabajos de la nada (2017). También en 2017 dio a la luz Verse, pensarse y saberse dominicanos, colección de ensayos sobre cultura, literatura, historia y sociedad dominicana. En 1984, la Fundación Cultural Dominicana publicó su traducción al español de la versión en lengua inglesa del poema de Yevguéni Evtuschenko titulado Fukú. Otros trabajos suyos como traductor han sido publicados por la el Archivo General de la Nación. En 2011, el Teatro Guloya puso en escena su pieza titulada Siete días antes del tsunami.