Algún día empezará la batalla contra la mierda.

Hace siglos que la poesía se la tiene bien jurada.

Ningún poeta tuvo nunca miedo de morir,

pues si vivos sólo somos muertos para todo el mundo,

muertos los perseguiremos, como el eco a las palabras.

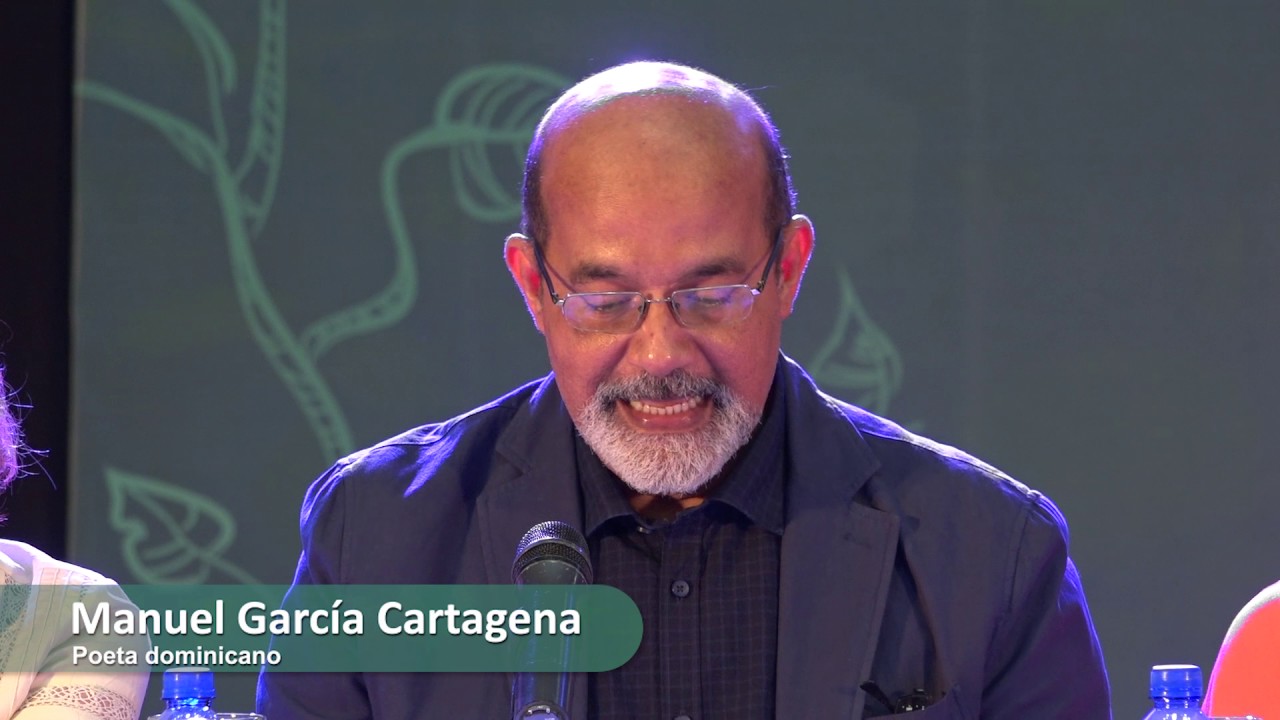

Aristófanes caribeño, a modo de aquel comediante griego archienemigo de los sofistas; aunque sin túnica holgada y sí, más bien, semejante catadura y empaque formales. Sigue una muestra sumaria de la más reciente poesía de Manuel García Cartagena (República Dominicana, 1961). Soberano y en control de su retórica y de su ironía, los suyos son unos versos, mejor, los hilos sabiamente entramados de un buen sombrero de paja toquilla; el cual, ante todo nos permite encontrar alguna sombra ante la tan porfiada canícula y, por ende, asimismo nos ayuda a vivir. Es decir, a pesar de la ética del cuidado que trasunta la impecable factura de aquellos versos, la de su consumado arte del refrenamiento, los mismos no se hallan embobados de cara a la literatura, sino, muy por el contrario, miran o rinden cuentas al tiempo y lugar que le han tocado en suerte al poeta. Porque si algo de César Vallejo tiene esta poesía no es sólo la inteligencia y el compromiso, aunque bastante ya sin sal ni azúcar, con el que usualmente la institución crítica ha querido confinarnos a leer al autor de Poemas humanos. Manuel García Cartagena repara, mucho más, en el traje sobrio y el anillo de abultada piedra colorada que ambos, el peruano y pareciera el dominicano, lucen –en aquella, casi única, memorable fotografía en los jardines del palacio de Versailles– sobre la mano izquierda y el agazapado dedo del corazón. Repara y allí, observando el complejo corte y espesa luz que emana del engaste, reclama también para nosotros, a manera de una urgente reivindicación o pisoteado derecho, algo que poco a poco pareciera haberse tornado prescindible o meramente suntuario. La belleza de la buena compañía (Vallejo al lado de Georgette), la ternura, el lujo o el glamour de la buena fe.