El siguiente texto fue publicado, por primera vez, hace exactamente veinte años; el cual, asimismo, de algún modo hace ya parte de la tradición oral sobre el poeta. Es decir, vive por ahí al margen de aquél que lo firmara.

“Si yo lo escribí”, la poesía de Raúl Gómez Jattin (Testimonio)

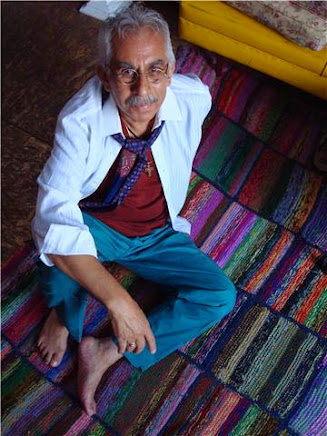

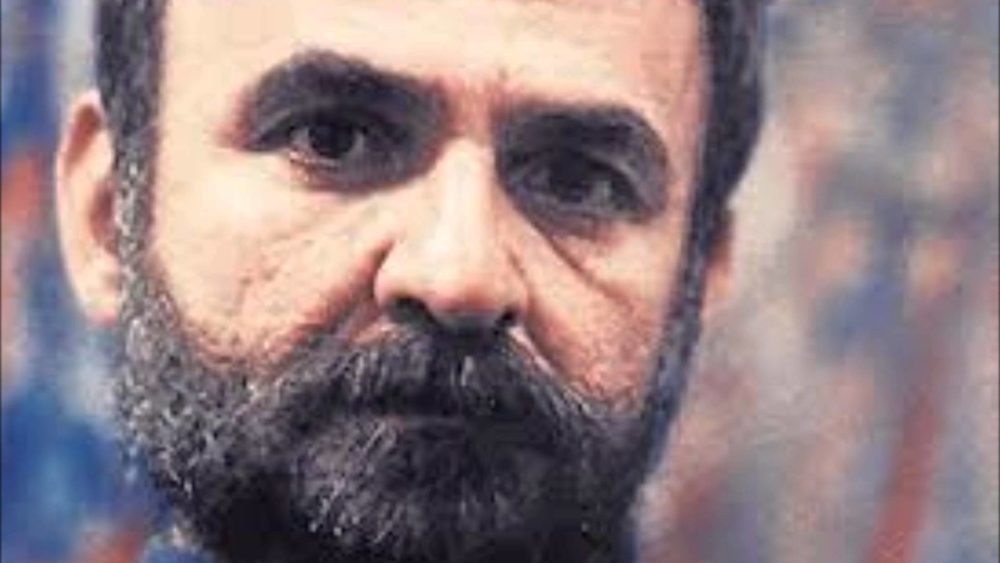

Durante el III Festival de Poesía en Medellín (Junio de 1993), escuchamos por primera vez a Raúl Gómez Jattin. Este fue de chanclas coloradas y sin libro alguno a su propio recital, lo acompañaban Javier Sologuren, Juan Manuel Roca, y otro poeta del que ahora no nos acordamos. El público –que adoraba a Raúl– abarrotaba el céntrico auditorio. Llegado su turno, y después de dar muchas puyas a Roca, advirtió que no podía leer sin espejuelos; de aquella sala tipo anfiteatro fueron descendiendo, entonces, anteojos de diferentes formas y colores. Con el abracadabra de sus pesadas manos Raúl fue probándose cada uno; desdeñó inmediatamente el primero, unos cristales de marco grueso y de aspecto muy intelectual; lo mismo hizo con el segundo y con el tercero, discretos lentes de empleado, de disciplinado y tímido ganapán; finalmente, eligió unos de formato más bien estrecho, pero que quedaban flameándole de modo muy vivo en cada cien. Con estos leyó, mejor dicho, este poeta de casi dos metros de alto y de supersticiosos lentes de gatúbela, quiso empezar a cantar, preguntó sobre las preferencias del público que en ese preciso momento ya lo observaba atónito.

-“¿Qué canción de Joan Manuel Serrat querrían escuchar primero?”, y ahí mismo empezó a tararear la primera cuando poco a poco todo el mundo advirtió –antes nosotros– que no tenía entre sus manos texto alguno para leer. Seguidamente preguntó, ya habían pasado algunos desconcertantes minutos, si había alguien entre la concurrencia que tuviera un libro suyo. Silencio, risas, mayor perplejidad todavía. Por último, desde el fondo del auditorio, fue descendiendo a tumbos un único ejemplar que llegó con éxito hasta su mesa.

“Me dejaste en el momento en que más te necesitaba”, leyó, o creemos que leyó, y con esto se instaló en la sala una incontenible gravitación que lo tenía a él como eje, exclusivamente a él. “Despreciable y peligroso/ Eso han hecho de mí la poesía y el amor”, fueron otros versos ahora inolvidables. Sin embargo, todavía muy poco se conoce la poesía de Raúl Gómez Jattin (desaparecido trágicamente en 1997), apenas se ha difundido fuera de Colombia, y mucho menos se la ha estudiado. Extraordinario poeta celebrativo, con su Machado, Vallejo, Borges, Whitman, Paz y Lorca bajo el brazo, pero de catadura muy propia, su obra posee la frescura y vitalidad sólo comparable a la de otro de sus contemporáneos, el peruano Luis Hernández Camarero (Lima, 1941-1977). En ambos poetas, tan inteligentes y no menos cultivados, lo primero de lo primero es el gozo, esa ave rara hoy en día y a la que supo convocar siempre, por ejemplo, nuestro maestro Rubén Darío. Marginales y centrales a su modo –y tan latinoamericanos– a sus obras no las coactó la racionalidad política, ni tampoco la cobijaron bajo oportunista teoría literaria alguna; fieles siempre a su corazón, entendieron la poesía ante todo como dignidad –propia y ajena– que es, a la larga, la que nos pone a la altura de aquel chimpancé que aspira arrobado una pequeña flor del iluminado jardín (foto en la National Geographic en Washington).

“El putas”, algunos en Colombia denominan así a nuestro poeta; nombre cariñoso que no lo define por entero, pero que quizá ayuda a entendernos, sobre todo si nos circunscribimos a aquellos poemas que más fácilmente (de facilismo, de comodidad) lo identifican; por ejemplo, el famosísimo:

Te quiero burrita

Porque no hablas

ni te quejas

ni pides plata

ni lloras

ni me quitas un lugar en la hamaca

ni te enterneces

ni suspiras cuando me vengo

ni te frunces

ni me agarrras

Te quiero

ahí sola

como yo

sin pretender estar conmigo

compartiendo tu crica

con mis amigos

sin hacerme quedar mal con ellos

y sin pedirme un beso”.

Sin embargo, Raúl Gómez Jattin, cuenta con un repertorio más vasto que el aludido, aunque igualmente concentrado (los suyos no son más de un centenar de poemas). A la vertiente, digamos, narcisista –al antes y después de la juventud y la belleza– que ilustran también otros textos admirables:

En este cuerpo

en el cual la vida ya anochece

vivo yo

Vientre blando y cabeza calva

Pocos dientes

Y yo adentro

como un condenado

Estoy adentro y estoy enamorado

y estoy viejo (“De lo que soy”)

Sucede una poesía histórica, recreación o diálogo que entabla el poeta con algunos personajes universales de la historia o de la fábula, Hijos del tiempo es el libro al que nos referimos:

No volverá a ver la Alhambra en su esplendor

…

Tantos siglos construyendo pueblos y ciudades

irrigando llanuras

cultivando frutales

enseñando la Alquimia y el Algebra

la Poética, la Astronomía y la Música

Y todo se ha perdido en unos cuantos años

En unas pocas batallas todo se esfumó

como un espejismo en medio del Sahara (“El rey moro”)

En el mismo año de 1993, cuando lo conocimos en Medellín, tuvimos la oportunidad de revisar –acompañando a la pintora Bibiana Vélez Cobo, persona excepcional y entrañable amiga del poeta de Cereté– lo que sería, no estamos seguros, su último libro de poemas, Esplendor de la mariposa; edición reducidísima de la que escribimos una reseña para un periódico de Barranquilla y detectamos, nos entristeció comprobarlo, cierta pérdida de rigor en la estructura de sus textos, ciertos versos de menos o de más, cierto exceso de lugar común en sus imágenes, pero jamás la ausencia, y esto harto nos alegraba, de auténtica poesía. Era el ramalazo lúcido –luz o sabiduría– en medio de su tenaz adicción. De modo análogo a lo que señala Ángel Rama respecto al maestro, en el Prólogo a su edición de la poesía de Rubén Darío para la Biblioteca Ayacucho, el estilo, el vocabulario, los temas, la estética de Raúl Gómez Jattin podrá pasar de moda, pero su poesía y la pregunta por su poesía –y por la persona de Raúl– tendrán vigencia permanente.

Volviendo a la anécdota. Luego de leernos tres o cuatro poemas, y todavía mientras su voz de ángel crecido en las calles –entre gritos y puñetazos– resonaba en la platea, el poeta se despojó solemnemente de sus gafas celestes y las colocó abiertas sobre la mesa. De un momento a otro, sus espaldas alcanzaban ya la puerta más cercana mientras los otros poetas aún estaban en sus lugares respectivos y el público continuaba como hipnotizado, embebido. Mas, repentinamente hubo alguien que reaccionó, y después otro y otro, hasta que el reclamo, aunque cortés, se hizo general y unánime. ¡El libro, el libro!, comenzaron a vociferar en toda la sala. El poeta giró una sola vez la cabeza, efectivamente, entre sus manos enormes sostenía un pequeño y trajinado volumen, y antes de abandonar definitivamente el lugar respondió al coro: “Si yo lo escribí”.

»Leer más