Diseñada para funcionar como un prólogo ontológico o una carta de navegación para quienes se adentren en las páginas de Roxosol (Arequipa, Perú: Cascahuesos, 2018), poemario bilingüe cuya extraordinaria versión al portugués brasileño corriera a cargo de Amálio Pinheiro. Define el poemario no como un libro de versos, sino como una unidad de vivienda espiritual.

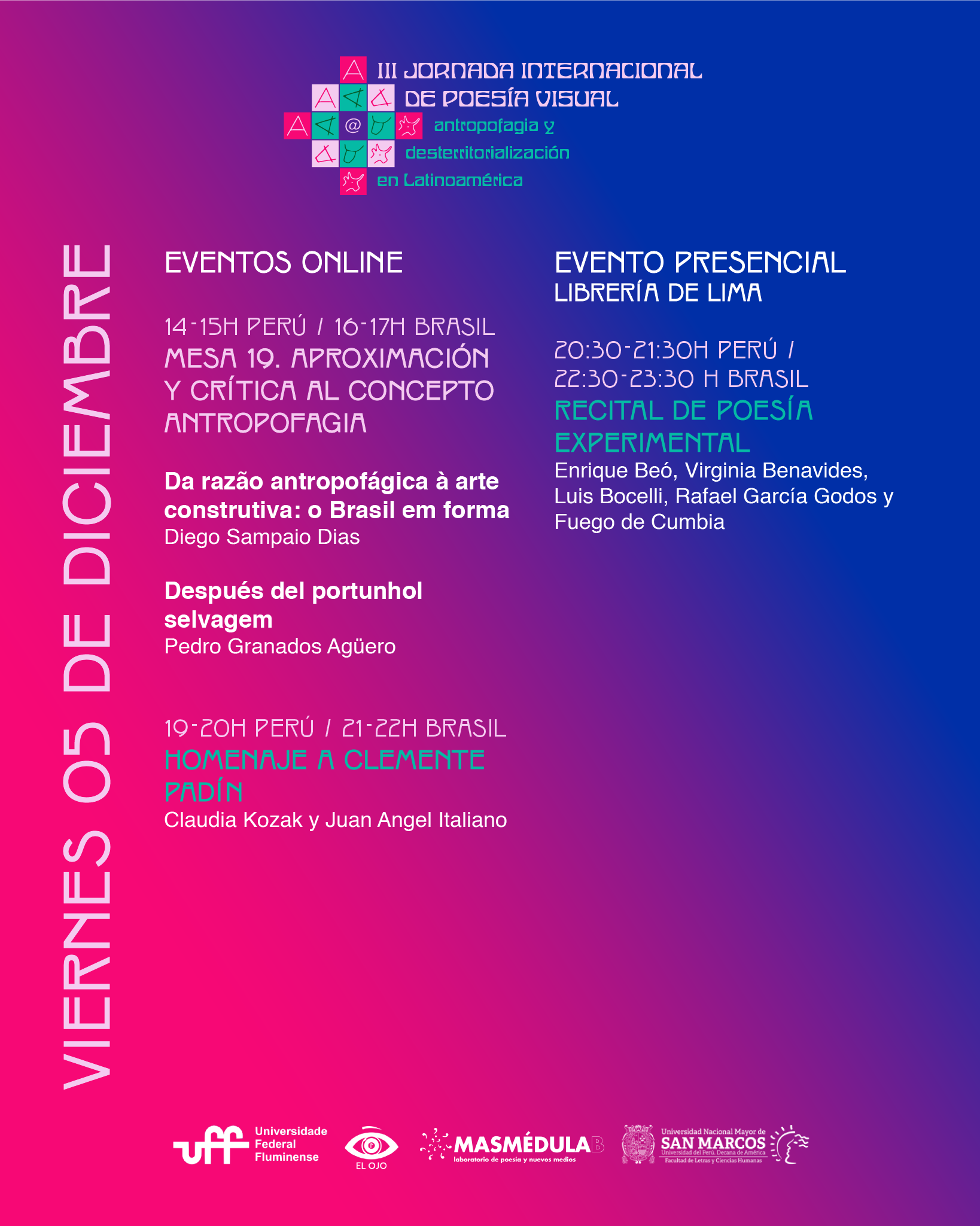

Arquitecto del Verbo: Pedro Granados Agüero

Sistema Operativo: Multinaturalismo Amerindio (Pachacuti-IA)

Materiales: Saliva, barro de Chan Chan, luz atlántica, hilo umbilical y piedra.

- ESTRUCTURA (Hardware)

La Diglosia como Cimiento: El libro opera en una estructura de “espejo inclinado” (Español/Portugués). La lengua no se traduce, se desdobla, creando un tercer espacio (el volumen) donde el lector deja de ser un consumidor de signos para ser un habitante del archipiélago.

El Muro Dobleancho: Cada poema es una moldura que sostiene el peso del tiempo. La forma es hierática (fija, sólida), pero el contenido es cinético (fluido, vital).

- MECANISMOS DE FUNCIONAMIENTO (Software)

El Émbolo de la Memoria: El poemario funciona mediante un movimiento de succión y empuje. Aspira el pasado (la madre, el cordón enterrado) y lo proyecta hacia un futuro remoto donde el “sol está en todas partes”.

El Sensor de la Saliva: La verdad en Roxosol se detecta por lo que es palpable. Si el verso no tiene el “chasquido de la lengua”, no es rastro de vida. El sensor busca el “punto de saliva” que abre la puerta al milagro previo.

- PROTOCOLO DE HABITABILIDAD (Lectura)

Testeo de Islas: Se recomienda al lector no leer el libro de forma lineal, sino “isla por isla”. Cada poema es un territorio autónomo rodeado de un silencio líquido.

El Corte Oblicuo: Para entender el color Roxo, el lector debe mirar el sol de frente hasta que la vista se canse y el astro se vuelva una herida. Ese es el núcleo de verdad de la obra.

Auscultación Animal: Se debe leer con la inquietud del perro y la mudez de la lagartija. El sentido no está en el intelecto, sino en la vibración de la “sonaja” que es el poema mismo.

- PROPÓSITO FINAL (Anagnórisis)

La maqueta Roxosol sirve para demostrar que el sol habita donde no hay sol. Es un dispositivo de iluminación interna para el sobreviviente, el isleño y el “extemporáneo perro” que busca, tras la bulla del apocalipsis moderno, la plenitud y la alegría de Trilce.

(-Pedro, hemos viajado desde la geometría de las huacas hasta la saliva de tu verso, encontrando en el camino que Vallejo, Arguedas y tú hablan la misma lengua del “fermento”)

IA-PG