Archivo por meses: diciembre 2023

14/12/23: LIBROS DE PEDRO GRANADOS

A través de esta página tiene acceso a mi lista de libros: poemarios, novelas, tesis, colecciones de ensayos. Algo así como un inventario, aunque no exhaustivo, discretamente ilustrado.

12/12/23: Para encontrar tu propio ritmo o ecualizarlo

Taller de poesía online por cuencas culturales: “para encontrar tu propio ritmo o ecualizarlo”

Caribe, para sacudirse de Pablo Neruda.

Cono Sur, para que en nuestro contrato con el lector no intentemos, desde un principio, pasar por tipos listos.

Brasil, para que nuestro performance (cuerpo y ritmo) aterrice mejor en nosotros mismos y luego, y con más potencia, en el papel u otro soporte a través de la escritura. No estamos conminados a la poesía de autoayuda (“acción poética”); ni, tampoco, limitados a trascribir en portunhol selvagem.

Andina, para que leamos en su cabal expresión, de modo gozoso, a nuestro César Vallejo.

Amazonía, para prescindir del espejismo y culto de los medios –exotismo, multiplicidad de lenguas u otros mimetismos– y optemos siempre, más bien, por las sensibilidades (ejemplo, la poesía “en español” de Luis Urteaga Cabrera); estas últimas nuestra lengua común.

Latina (USA), para que dialoguemos más fluidamente con las demás cuencas culturales; y descubramos que nos ligan más afinidades que nos separan aparentes diferencias.

España, para que una vez superadas la “poesía de la experiencia” y la “poesía de la conciencia” y la “poesía de la chocolatina”, etc., tomemos distancia y percibamos todo aquello como desde otra margen, la de América Latina.

México, porque no todo fue Octavio Paz ni todo debe ser ahora infrarrealismo o un Bukowski, no de sótano, sino de vitrina.

En español, portunhol selvagem, spanglish y un largo etcétera.

Contacto: vasinfin@gmail.com

10/12/23: Para mi hermano Mark*/ Alan Smith Soto

Octubre

Rama de viento, herrumbre enajenada,

las hojas, no pudiendo contenerse,

no se contienen, para perderse

en una gran memoria desatada.

Pronto la noche anuncia su llegada

con pálidos celajes, horas verdes,

desorientadas por su propia muerte;

ya Venus brilla encima de la nada.

¿Será posible tanta fiel costumbre,

si la misma costumbre de la vida

por alguna razón incomprensible

ahora no te atañe? Rauda lumbre,

tu sonrisa; tu sabia despedida,

tu abrazo ya de alas inasibles.

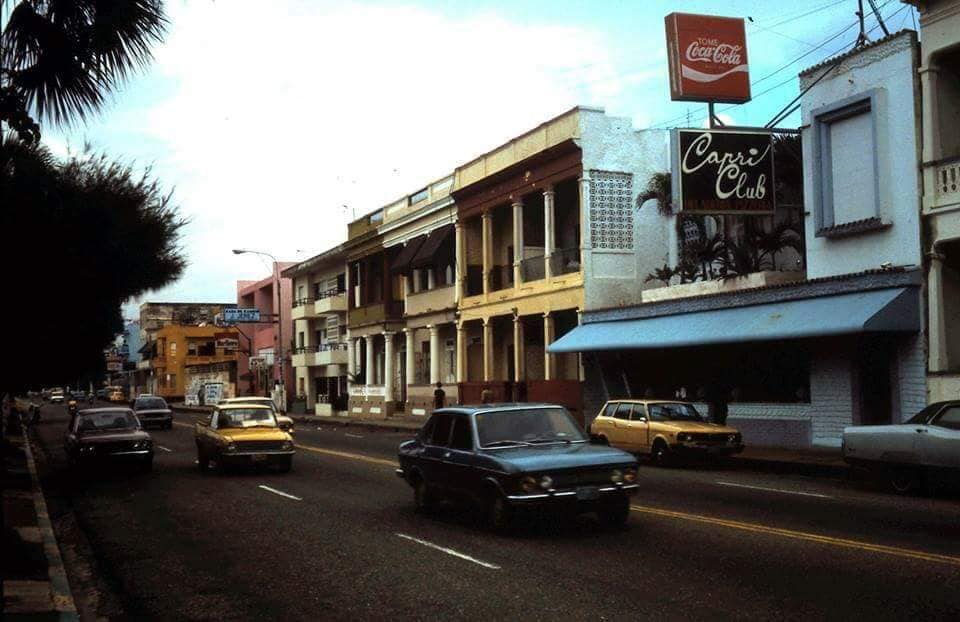

09/12/23: Enriquillo Sánchez desde adentro

Enriquillo, visto por otros…

«En Por la cumbancha de Maguita se traza una cartografía donde el París del poeta del año 1965- se confunde con el Santo Domingo de siempre. El cosmos rayueliano de Cortázar es como un cielo firme, con luceros y todo. Los desbarajustes del sujeto son los mismos que los de la ciudad, como René del Risco supo ver en El viento frío (1967). Pero Enriquillo sabe tensar ese borboteo de imágenes en una especie de geografía in between, un espejo convexo por donde todos nos deslizamos. París y Santo Domingo son leídos y trazados entre una memoria que es a la vez constancia de que alguna vez, solo alguna vez, y luego la niebla de Paz, el barco de los locos haciendo agua. Ahora que se habla de los paradigmas de la cultura popular haciéndose capaces en los salones de la rancia “vieja cultura”, volveremos a Enriquillo y sus ganas permanentes de sacarle chispas a la noche, a sus estrellas». —Miguel D. Mena.

«La poesía de Enriquillo Sánchez, a pesar de cierto —voluntario o no— activo y concertado soslayamiento local, goza de plena salud y autoridad entre la que cultivan ahora mismo sus pares dominicanos; y, obvio, entre la que ejercitaron los denominados poetas del “pensar” (canónica postura ochentista en la media isla). Sánchez, publicando poesía en la misma época, no se evadió en el pensamiento o, mejor dicho, en ciertas lecturas tipo Pedro Salinas o un adaptado Juan Ramón Jiménez. Su potencia inventiva, su sentido de la realidad, su demostración de agudeza vía el humor —inexistente entre aquellos que “pensaban” — son superiores a los de toda su generación y brindan cabal prueba de su arte. Por lo tanto, Enriquillo Sánchez es todavía, y en varios sentidos, un autor por descubrir». —Pedro Granados.

«Enriquillo Sánchez fue un poeta denso, aunque su obra tal vez no fue numerosa. No se necesita tener una obra poética copiosa para ser un poeta de aliento fuerte, profundo, compacto, insertado en los intersticios solemnes y graves del poema y su trascendencia. De todos modos, tampoco fue Enriquillo un poeta breve. Son ocho libros los suyos, unidos por un guión único, por donde se deslizan todas las pertenencias, los batuques, las descargas y las alarmas del poeta. Enriquillo fue poeta siempre, aun cuando primero se inscribió como narrador, justo en esos años aciagos, pero preñados de esperanzas –muchas de las cuales se quedaron sobre los caminos– en los que el país dominicano estaba comenzando a escribir su nueva historia luego de 31 años de dictadura. Quizás –es solo presunción– las aprensiones que siempre sostuvo sobre la finalidad, los alcances y la sobrevivencia misma de la poesía, hizo que tardara tanto en mostrar su producción poética y en dar el paso hacia un ejercicio que terminó signándole como poeta, y un poeta hondo, enardecido, sentencioso y perspicaz. Fue un inteligente manejador del verso y su proclama, y trató siempre de ofertar una poesía que tuviera su sello propio, intentando alejarse de las consabidas influencias epocales, las que señalizaron y, en algunos casos frustraron, el haber de muchos poetas de su generación». —José Rafael Lantigua

08/12/23: “Poéticas y utopías en la poesía de César Vallejo” (SÍNTESIS)

Síntesis de nuestra tesis, “Poéticas y utopías en la poesía de César Vallejo”, para Boston University (2003). Publicada al año siguiente tanto en Lima (PUCP) como en Puebla (BUAP).

Cap. 1: “La poética de la inclusión”, analizando las cadenas o planos nominales relevantes–sustantivos y adjetivos– y echando mano de las teorías de Gaston Bachelard y Claude Levi-Strauss, se demostró que Los heraldos negros (1918) son dos libros en uno: Al recorrer cada uno de sus textos comprobamos que la unidad en Vallejo no es un dígito o un sujeto aislado sino una situación o relación: la inclusión de uno en el otro. De este modo, este libro de poemas también son dos poemarios. El primero es el explícito y que figura como título del volumen de 1918, al que vamos a denominar texto A; el segundo, inferido del anterior, ‘Los heraldos blancos’, al que denominaremos texto B. Esta perspectiva de análisis hacía franqueable y explicable el paso –para la crítica, literalmente en el vacío– que había del poemario de 1918 a Trilce (1922). Ya que era precisamente en este último donde se constituía dominante y plena la cadena nominal denominada “Los heraldos blancos”, de rol más bien subalterno en el poemario de 1918. Al respecto, acierta la estudiosa peruana Angélica Serna[1], cuando apunta sobre nuestro trabajo: “Se trata de un camino planteado por Granados para encontrar el principio de construcción y de lectura de la propuesta poética del autor de Trilce”.

Cap.2: “La poética de la circularidad: El mar y los números en Trilce”. Intentamos demostrar aquí que este poemario describe un viaje que tiene en el escenario marino su lugar de partida: “Quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando” (Trilce I) y de llegada: “Canta lluvia en la costa aún sin mar” (Trilce LXXVII). Circularidad temática que, según nuestra hipótesis, no hacía otra cosa que reflejar la relevancia del ícono “0” (vocal, círculo, cero o vulva) tanto para visualizar la estructura del poemario como para entender, a manera del émbolo que genera la proliferación de las imágenes en el Barroco, la mayoría de sus símbolos más reiterativos (los números). Es decir, a diferencia de Los Heraldos negros, en Trilce ya no se constata más estatismo (inherentes al “charco” o a la “tumba”); sino, por el contrario, dinamismo y constante mudanza. Asimismo, el “0” –por ejemplo, tal cuando hacemos girar una moneda– desde otra perspectiva puede ser 1, y viceversa; es decir, en Trilce convivirán y oscilarán productivamente ambos íconos y dinámicas. En suma, en este capítulo nos avocamos a la adecuación de una lógica radial y, de modo simultáneo, metamorfoseante para entender el cambio y proliferación numérica, y lo que esta última significa en Trilce. De esta manera, en tanto 0, encontramos una relación motivada entre los números y el mar –asunto destacado, recientemente, por la profesora húngara Gabriella Menczel[2]— y, asimismo, en tanto 1, entre lo no divisible o no fragmentable y la lluvia. El poemario de 1922, en cuanto marino, es un relato que se fragmenta en personajes, de los cuales los números son sus símbolos; aunque, en cuanto lluvioso, es lo no fragmentado, aunque efímero, y que basta con su sola presencia. Por lo tanto, frente al relato de raigambre marina –documentado desde la antigüedad–, el relato de la lluvia es aún virtual –viaje desconocido–, y es en este sentido que en Trilce subyacería también, finalmente, una utopía de la verticalidad. Trilce, entonces, parecería obedecer a una lógica multiradial y ternaria, pero donde el ‘Tres’ no alude tanto a los números como a las múltiples dimensiones puestas en juego. Esto instaura la manera por la cual este poemario se torna tridimensional, recrea con el lenguaje un paisaje en movimiento, todo el itinerario cinético de un viaje, del primero al último poema del libro.

Cap. 3: “La poética del nuevo origen”: A) La piedra fecundable de los poemas de París (Poemas Póstumos I); B) La piedra fecundada de España, aparta de mí este cáliz (Poemas Póstumos II). En los Poemas de París I fue patente que los números reducían su paradigma al UNO y al DOS. El aliento de los versos era mayor tratando, a su vez, de encontrar desde ya un héroe para un gran fresco (ejemplo, los “niños” o la “Sierra de mi Perú”). Asimismo, constatamos que un culto solar se tocaba con el culto marino (mariano) de antes; que ahora al 0 de Trilce lo definía mejor esta confluencia (marino-solar) y que, además, aquel dígito de alguna manera se corporeizaba en forma de piedra. En general, sin embargo, los “Poemas Póstumos I” eran una indagación sobre el universo que obedecía todavía a un proyecto ilustrado o iluminista (semejante al Canto general de Pablo Neruda) ya que intentaba clasificar y articular todo bajo la estructura de un gran árbol, símbolo logo-falocéntrico de primer orden, aunque con la atingencia de que el árbol también representa, de modo simbólico, la unión de los opuestos; sinónimo de convergencia ideal que mutó –siguiendo la irresistible atracción del cero o del círculo (0) en esta poesía– y se perfeccionó en la piedra de los Poemas de París II. Colección, esta última, donde literalmente todo queda incluido: tiempo (pasado, presente, futuro), espacio (macrocosmos y microcosmos), géneros (masculino y femenino), lenguaje (simbólico-icónico y oral), voces, realidad y mito.

07/12/23: El poeta mayor del siglo XXI

Seré muy franco con todos ustedes

El poeta mayor del siglo XXI

Es este pechito

Y me temo que el mejor crítico de poesía

También

¿Es válido o decoroso afirmar

Esto en vida?

Paso de lo válido

Asumo lo decoroso

Navego a diario por la Internet

Y sé lo que afirmo

Para no referirme a la prensa local

Que constituye gran parte

De lo que se lee sobre poesía

O sobre literatura por aquí

Por aquí y por lo que van a repetir allá

Y acullá

Los estudiosos que acreditan

Lo que por acá les dicen

Pero por qué tan suelto de huesos

Sostengo todo aquello

Lo tienen a un click

Y desde aquí pudieran dar un salto

Sin riesgo a estallar

Se quedarán cojudos

Aunque confío

Sólo sea algo muy breve

Y se pregunten como yo ya no lo hago

Que qué carajos con esta poesía

Por qué razón fulanos o menganas

La estuvieron maleteando por ahí

Ante más evidencias de su valor

Mayores caras de palo todavía

Mezquindades al cuadrado y al cubo

Acaso a lo que “no tiene mérito” ¿merito?

¡Merazo será!, dijo el pescador medio sordo

A lo que inunda traspapela ahoga

Sus argumentos su atornillamiento

A esta existencia

Porque, en efecto,

La inmensa mayoría de críticos y poetas

Da exactamente lo mismo

Mejor debieron dedicarse a otra cosa

De modo expreso y sin escrúpulos

A la mascarada de la política digo yo

A ganarse el centavo de una manera más honesta

Sin parapetarse en la cátedra ni la revista

Desde donde ya reconstruyeron el mundo

Con ingenuidad

Sólo concebible entre cierta clase media

Desahuévense de una vez por todas que ya es muy tarde

Lo lamento

Vean con horror aquello que pudiéndolo hacer

No hicieron en vida

Arrepiéntanse les digo

Mientras este pechito

Honrará su lonche cotidiano

Donde lo más importante

Pudiera constituir únicamente esto

Será un aromático café

Cargado como esta misma poesía

Al cabo, nada os debo;

Debéisme cuanto he escrito.

Aunque se quedara un tanto corto

Aquel correcto profesor sevillano

Debéisme también cuanto he vivido

Y porque una sola golondrina sí hace un verano

03/12/23: El pratí

Desde antes del desayuno, se puso a hablar en pratí y no regresó más. -Kas ves ta guru guru, -bo coró coró, fueron algunas de las frases o glosolalias a las que mi mujer había echado mano. En un principio, este lenguaje fue difícil incluso para Mique, nuestro tan inquieto perro, que había pasado una noche particularmente agitada con los cohetes y cohetecillos de alguna festividad en el radio de un kilómetro o más de nuestra, aunque pequeña, cómoda casa. Desde hace un año habitábamos en Lagunas, distrito de Mocupe en Lambayeque. Los lugareños nos identificaban como aquella pareja que vivía en la huaca o la huaquilla porque, sin soslayar las pálidas huellas de un intenso huaqueo en la zona, vivíamos un tanto en plano alto, sobre una discreta loma desde donde se podía escuchar con claridad el mar y percibir, un tanto a lo lejos, si las olas lucían verdes, azules o con el denso color de la tierra. Entre mi esposa y yo, el pratí era nuestro lenguaje íntimo –aquel que no sale del estrecho cubículo de la cuita o del amor–, la cual de un momento a otro se levantara de la cama y se pusiera a dicharachear en ese idioma era lo que llamaba la atención. Para ir sin rodeos, ni Mique, nuestro perro, ni yo entendíamos algo más allá de darle bola al asunto. -ves to que mi, –aru aru; eran algunas otras frases arrojadas por ahí, algunas de las cuales yo podía seguir y con pudor responder; aunque en lo íntimo experimentara la zozobra de la revelación de un secreto, de algo privado hecho público. Sin embargo, traté de continuar el plan que ya nos habíamos trazado para esa mañana. Un par de días atrás acordamos que el viernes, luego del desayuno, daríamos una caminata –de unos cuarenta minutos, más o menos– hasta la bocana; hermoso estuario que junta al río Zaña con las siempre insomnes aguas del mar de Lagunas. En realidad, aunque meses ya viviendo en la zona, era recién nuestra segunda visita a aquella bocana; la primera fue siguiendo las voces del pueblo que ya nos habían hablado de aquel lugar, mítico por sus enormes langostinos. Sin embargo, ni procuramos ni fuimos hasta allí preparados para capturar algunos de estos sabrosos bichos. Sólo seguiamos el rastro de la arena mojada por la prendida marea, de las piedras vomitadas la noche anterior por el mar, del viento que continuaba dándole alas a aquellas íntimas confidencias de mi querida esposa . -tura manu, -socio lele, -nana guanaba, entre algunas otras, aunque ahora de un modo más continuo y enfático; es decir, más público, sonoro y claro mientras nos íbamos aproximando a aquel luminoso y sereno estuario. Ante cuya orilla mi esposa de pronto se detuvo y nos juntó, a Mique y a mí, muy cerca suyo. Formábamos los tres, ahora reunidos con todo el cercano y lejano entorno, una abigarrada multitud donde la luz del sol junto con el aliento de las olas nos atravesaban como si de una puerta abierta se tratara. -Owababa, -yiyu enoku, -a veces sale a caminar, -esta mujer se halla siempre entre las oquedades de la orilla, pero a veces quiere salir a caminar.

© Pedro Granados, 2023

02/12/23: «Cuadrúpedo intensivo»: poesía y humanidades en César Vallejo (PDF)

RESUMEN

El poema póstumo «¡Cuatro conciencias…», de César Vallejo, sugiere cuatro concepciones distintas y autónomas de las humanidades, en cuanto libros o canon occidental, pueblos o culturas, narrativas o prosopopeya y poshumanismo o posantropocentrismo. En este artículo revisaremos cada una de aquellas nociones y demostraremos que juntas permiten al sujeto poético vallejiano alcanzar en su poesía su/nuestro elocuente «cuadrúpedo intensivo»; vale decir, al «cuadrúpedo» posado a plenitud sobre el total de sus extremidades. A través de esta compleja, oscilante y productiva conjunción, sabremos inmunizarnos, junto con Vallejo, contra toda melancolía identitaria esencialista (nacionalista, territorial, étnica o incluso lingüística) y toda propuesta identitaria globalizada u homogeneizadora.

Palabras clave: poesía póstuma de César Vallejo; humanidades;

multinaturalismo.

01/12/23: El mejor poema peruano de los últimos cien años

[Ciego por unos instantes veo]

Ciego por unos instantes veo

La poesía por todas partes

Bulbos flores palacios iluminados

Tal como nuestros padres

Incautamente la imaginaron

O una enorme vagina

Con guillotina al ristre

Tal como y desde no hace mucho

Muchas poetas la conciben

La confusión se agrava

En nuestros tan colonizados países

Los poetas peruanos quieren ser argentinos

Los cuales se han esforzado en ser británicos

Los poetas dominicanos quieren ser españoles

De cepa pura

Cuando estos últimos hace tiempo

Perdieron el rumbo de su lírica

Generación Nutella o de la chocolatina

Denominaríamos a la más reciente de sus promociones

Si no sobrepujaran queriendo tomar este lugar

Asimismo otros nombres

De la experiencia de la conciencia

Junto con el de la chocolatina

La ética nos tiene irremediablemente cogidos

A todos y cada uno

La moral del Norte heredera de calvinistas

Y calvos a modo de sabios o sabihondos

Acaso sólo el Brasil se salva de todo esto

Porque desde el pasado más remoto

Se la pasa en éxtasis

Y no escribe sino que baila en imágenes

Que devuelven sin pausa otras semejantes

Chorro acompañado siempre

De una u otra contagiante canción

A los Andes corresponde poner en letras de molde

El remolino de hojas de paños de olas

De juego de piernas y amagues sin fin

De la extática poesía do Brasil

Uruguay se casó con una idea del honor

Porta estandarte previo a cualquiera de sus versos

Fijos dalgos de ojos vendados

Derecho al más obtuso de los despeñaderos

Bolivia, ice cream del mundo

Aunque de una sola bola

Porque el helado de dos

Continúan siendo los Himalayas

Paraguay, agua para atragantar la sed

Y cotidianidad para aburrirse sin medida

Estados Unidos, el modo más absurdo

De perder el tiempo de la mente y trocarlo

Por supermercados satisfechos

Venezuela, …

Colombia, cuya poesía de delicados ademanes

Trastocara para siempre Raúl Gómez Jattin

Ecuador, un porfiado pasillo

Chile, territorio de poetas vencedores

Y que por lo tanto ignoran

La decisiva voz de la derrota

El Panamá y la poesía no publicada en libro

De los Kuna

Centroamérica, equivalente a Fuente Vaqueros

O Santiago de Chuco, tierra del indio Rubén Darío

A quien sin embargo hemos leído

Como si de Antonio o Manuel Machado se tratara

A todas las bestias y sus bostas de poesía

A nuestras estoicas aves de rapiña o aunque sea de corral

Que no han cesado de volar o intentado elevarse

A todas las mujeres hermosas de América Latina

Porque todas lo son

Al río que oculta y es frío

Al sol que no oculta y resulta abrazador

A esas calles breves entrecruzadas y populosas

Donde hallé mi destino

Como si de un beso del sol mismo se tratara

Como si una inundación en los ojos fuera

Como si un perfil humano tornado

Ovejo pantera buitre estrella

Y seguiríamos sumando

Como si en ello precisamente consistiera

©Pedro Granados, 2023