Una gramática maleva brotada del encuentro de dos cuerpos. Dos cuerpos claramente distintos, aunque en roles intercambiables. El cuerpo culto se alimenta del subalterno con paulatina voracidad, con desmesura, y luego se viste o se empaca junto al del subalterno. Poesía post feminista, aunque no post género; poemas cuya política o cuya ciudadanía emana del desnudamiento identitario y de la constatación de lo que nos falta, de aquello que –con apetito– nos complementa. Poesía como atajo para esta anagnórisis. P.G.

Archivo por meses: mayo 2024

28/05/24: Roxosol – La mirada – Amerindios/Amerindians – Inkarrí (2018-2024)

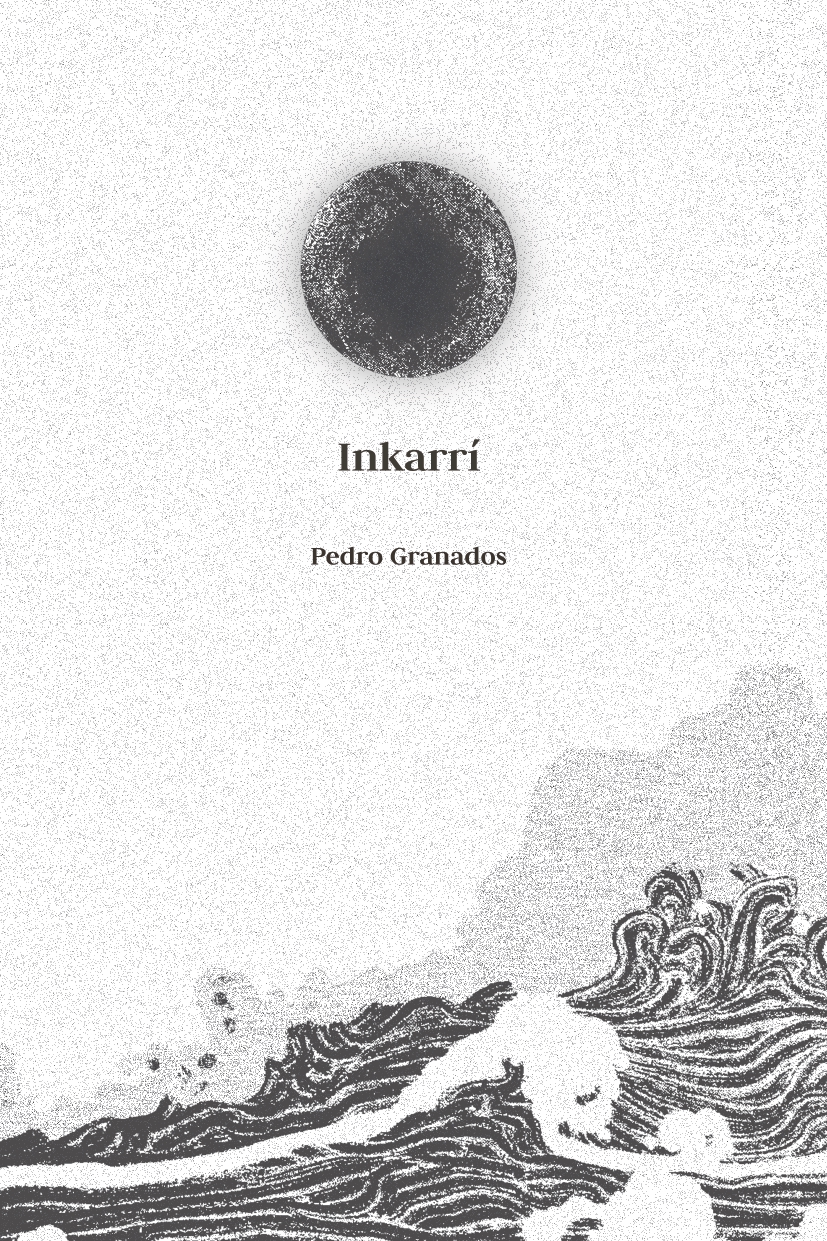

Saga solar de varios poemarios, aquélla, que se cierra con Inkarrí; libro situado, acontecido, manifiesto sobre la playa de Lagunas (Mocupe, Lambayeque). Un paisaje y su mito.

28/05/24: Mandyju/ Cristino Bogado

Al poeta Bogado se le pilla con una trampa de hojas secas de literatura camuflando un hoyo de aquellos aderezados para sachavacas, corpulentos mamíferos hoy por hoy casi extintos. De otro modo, no es posible ampayarlo; es decir, en sus textos, autores remiten a otros, páginas de un libro a otras análogas o tangencialmente diferentes. Y así hasta, no el infinito, sino el patio, antes, una ventana que mira hechizada a la yiyi de la infancia, aquélla de los muslos tan prematuros de tanto darle a la bicicleta. Y porque este sujeto poético, vaya, también que ha sido precoz para el enamoramiento que confundió, que entreveró, que su inaudita timidez prefirió solazar con los libros antes que con aquella yiyi que, hoy por hoy, apenas cabe en la bicicleta y que adora la poesía aunque, de ninguna manera, a aquellos, por tan desubicados, agrimensores de la nada. P.G.

27/05/24: INKARRÍ y EL VIRREY

26/05/24: Para Alejandro Ortiz Rescaniere, i.m.

Alejandro Ortiz Rescaniere (1941-2024) nos enseñó en los EEGGLL de la PUCP, probablemente el año 1974, un curso titulado “Introducción a la antropología” , el cual nos inició en el análisis levistroniano de los mitos. En el transcurso de mis trabajos frecuentemente he hecho alusión a él; aunque acaso sea, “Vallejo en Arguedas: ahora y siempre” [en: José María Arguedas: saberes, hervores y despedidas. Lima: Pakarina/ UNJMA/ Knox College, 2023], el texto que le debí dedicar de modo explícito. Nunca es tarde.

Resumen:

Se estudian los motivos por los cuales, para José María Arguedas, César Vallejo constituye el «más grande poeta del Perú» (1938) y, asimismo, «el principio y el fin» (1969); y cómo estos testimonios y homenajes se reflejan en el derrotero de la obra arguediana. Para tal fin, se teorizó sobre las diferentes nociones de las Humanidades (en tanto libros, pueblos, narrativas y posantropocentrismo) que aclimata César Vallejo en su obra; las mismas que, aunque de modo oscilante, se ventilan también en la obra de Arguedas. Asimismo, y por primera vez respecto a la obra de ambos autores, se cotejaron los aportes de los filósofos del Nuevo Realismo (Meillassoux, Bennet, Gabriel, Ferraris, entre otros). Se concluyó que, sobre todo la crítica, aunque con cierta complicidad del propio Arguedas, ha confinado la recepción de esta obra a un solo modo de leerla. Sin embargo, en El zorro de arriba y el zorro de abajo (1969), pero no únicamente aquí, Arguedas prevé y alienta —conectada siempre a las propuestas de la obra de Vallejo— otras maneras no menos válidas de leer también su propia obra, ahora y hacia el futuro.

24/05/24: INKARRÍ

En venta, desde hoy mismo, en la Feria del Libro de San Borja (FLS); y, próximamente, en las principales librerías de Lima. Este nuevo poemario de Pedro Granados se presentará en la PUCP, por Roberto Zariquiey y Carlos Quenaya, el martes 11 de junio al mediodía (más detalles en adelante). Inkarrí (Lima: VASINFIN ediciones, 2024), cierra con broche de sol una saga constituida por sus últimos poemarios: Roxosol (Arequipa, Perú: Cascahuesos, 2018), edición bilingüe español/portugués, con versiones de Amálio Pinheiro; La mirada (Buenos Aires: Buenos Aires Poetry, 2020); y la antología, Amerindios/Amerindians (New York: Artepoetica Press, 2020), con poemas traducidos al inglés por Leslie Bary, Sasha Reiter e Isaac Goldemberg. P.G.

24/05/24: GENEALOGÍA TRILCE – INKARRÍ

Imagen: Israel Tolentino

UNO

Luego de encontrado un consistente y persuasivo repertorio solar en este poemario de 1922 –es más, toda una acabada versión de Inkarrí que se adelanta en tres décadas a las primeras recolecciones del mito por Óscar Núñez del Prado y José María Arguedas a mediados de los años 50–, Trilce sería un espacio mítico de máxima concentración y contracción sintácticas de ese exceso metonímico en que, a modo de un indigenismo minimalista incluyente, no se produce sentido, más sí un territorio de posibilidades que enlaza las alteridades (mapeado por la tendencia de los pueblos amerindios a la incorporación barroquizante de lo exógeno asimétrico). Las “Nostalgias imperiales” (Los heraldos negros) y su Trilce hasta, por ejemplo, su “Piedra cansada” (drama de 1937) serían un mismo mito expuesto por César Vallejo de modo minimalista, con la opacidad característica de la poesía y con vocación incluyente siempre. De lo afro-limeño, primero, y después de las etapas iluminista y revolucionaria de su experiencia europea: francesa y soviética, respectivamente.

http://blog.pucp.edu.pe/blog/granadospj/2013/09/27/trilce-e-inkarr/

DOS

Por otro lado, la posibilidad de una lectura indigenista de la obra de Vallejo, y por tanto también de Trilce, queda, en todo caso, dentro de una corriente bastante pujante de estudios vallejianos, inaugurada por un ensayo de Phyllis Rodríguez-Peralta [“Sobre el indigenismo de César Vallejo”, 1984] y que ha encontrado recientemente nueva vida en las investigaciones de Pedro Granados Agüero. No se trata sólo, como ya advertía entre otros Roberto Paoli, de rastrear un “espíritu indio” que para Vallejo constituye “primero su mito y luego su ideal”; también se puede intentar delinear con mayor precisión el alto grado de sincretismo de esta mitología, y luego de este ideal – a partir, por ejemplo, de las frecuentes apariciones, en Trilce, de “sole” / “Sole” / “sol”, en un continuum que va desde la evocación del elemento natural hasta la representación de la divinidad (cristológica y a la vez ligada a la mitología indígena poshispánica de Inkarri), terminando con la degradación típicamente modernista dada por la homonimia del Sol/sol con la moneda actual, entonces como ahora, en el Perú (Mari 2021). (Traducción nuestra).

https://www.leparoleelecose.it/?p=42390

TRES

Perspectiva sobre nuestro trabajo en el que, asimismo, abunda Bernardo Massoia; aunque, por un lado, rescatando y cotejando otro texto nuestro; y, por otro, sin coincidir con Mari en la genealogía y presencia de Inkarrí en nuestros estudios: “Este aspecto, que sorpresivamente no se desarrolla de manera acabada en el libro de Paz Varías (1989) será recuperado luego por el estudioso peruano Pedro Granados en su obra Poéticas y utopías en la poesía de César Vallejo (2004). Analizando otro texto de Los Heraldos Negros titulado “Huaco”, Granados trae a cuenta aquél mito en su carácter de utopía solar que marca el regreso a una edad perdida en la tierra ancestral de Vallejo: (…) tanto el «Huaco» como la persona poética son «levadura» -‘causa o motivo o influjo’ (Diccionario de Lengua Española)- para que el «sol» aparezca o reaparezca. Si este último fuera el caso, y todo pareciera indicar que lo es (…), ambos serían «fermento» del Inkarry, del mito panandino del retorno al poder del Inca, hijo del Sol que yace por ahora vencido y enterrado” (Massoia 44).

CUATRO

Efectivamente, tan temprano como en 1985, Paz Varías acierta en cotejar lo que este autor denomina “modelado” de Trilce con el de la cerámica Moche; sin embargo, “afinidades de construcción” que tampoco llegan a percibir a Inkarrí en tanto y en cuanto, resumimos, encarnado minuciosa y completamente en Trilce. Por ejemplo, su análisis del poema “Huaco”, central también para nosotros, remite finalmente a la carencia o al “dolor”; aunque, máximo: “de todo ese pesar queda un hilo de luz que es como una esperanza”. Es decir, si el cotejo de Paz Varías es entre el principio constructivo Trilce y la cerámica Moche; el nuestro, más bien, es entre Trilce e Inkarrí. Sin embargo, no queremos dejar pasar la oportunidad para saludar el talento y el olfato (cualidad sin la cual no se puede ser un buen crítico) de este autor, por ejemplo, al contrastar el famoso “Yo no sé” de Los heraldos negros (1918) con el afirmativo “Yo soy” del poema “Huaco” en el mismo poemario: “Yo soy… va equilibrando el notable peso del Yo no sé que es casi un leit motiv en LHN y T” (Paz Varías 1985: 82). En suma, agregamos nosotros, par binario Yo no sé/ Yo soy que brinda una mirada, desde ya, compleja y de ninguna manera unidimencional al libro de 1918; y, además, idea que puede ser muy productiva para el estudio de Trilce y, no menos, de la poesía póstuma de César Vallejo.

Referencias

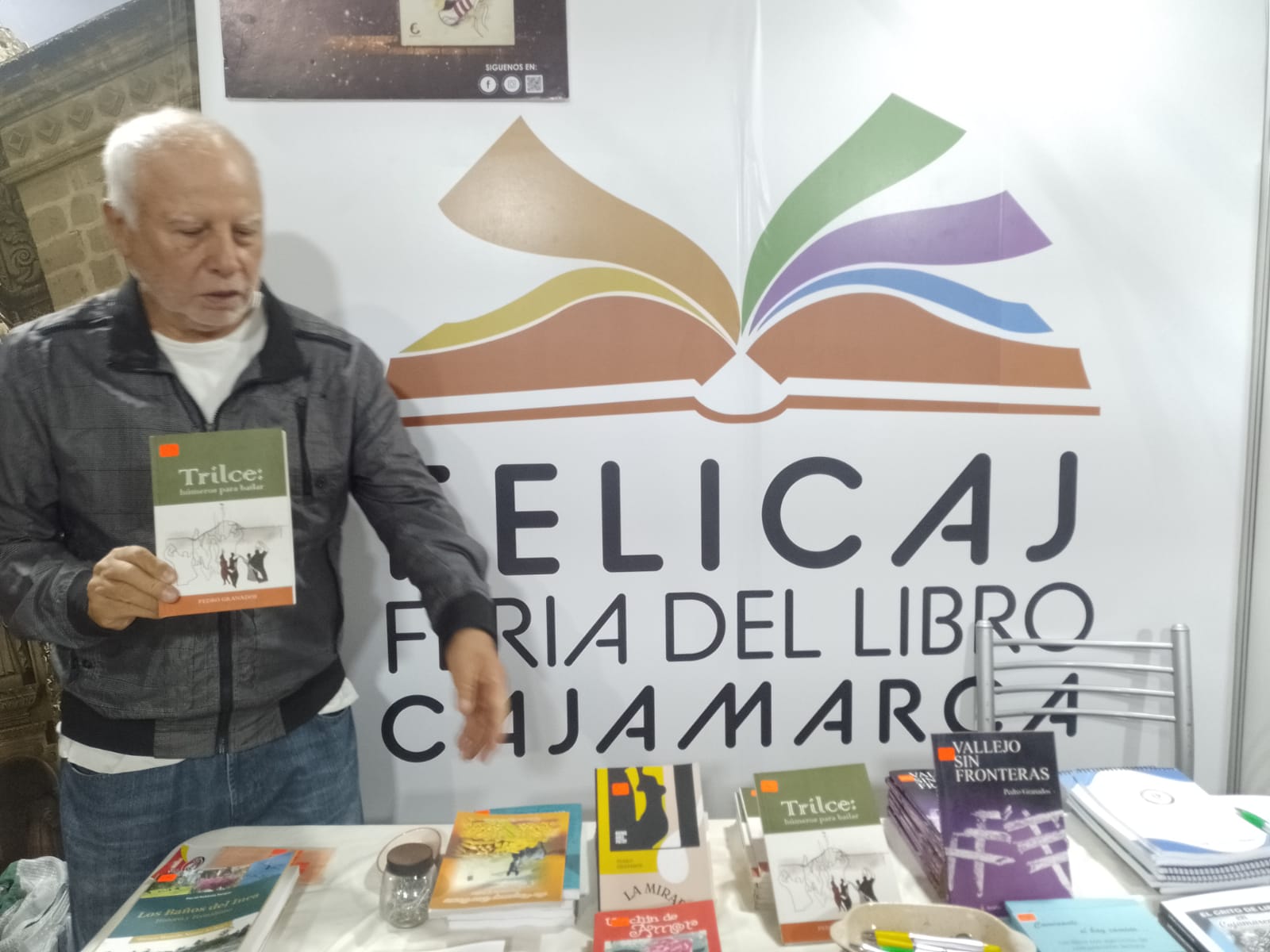

21/05/24: TRILCE EN LA VII FLS

18/05/24: LIBROS DE GRANADOS EN LA VII FLS

TRILCE: HÚMEROS PARA BAILAR

LA MIRADA

VALLEJO SIN FRONTERAS

UN CHIN DE AMOR

INKARRÍ

Los libros se encuentran a la venta en el stand “Cajamarca”, departamento al que se dedica este año la VII FERIA DEL LIBRO DE SAN BORJA. Este sábado 18 y tambien el 25 (4 – 6pm.) el autor estará firmando los libros. Y el viernes 31 de mayo, en el auditorio de la FLS, bindará una charla alrededor de Trilce: Húmeros para bailar. Quedan todos invitados.

17/05/24: Taller permanente de creación literaria

Taller permanente de creación literaria (poesía, ensayo y relato) a 200 soles, a pagar por adelantado, por cuatro reuniones de 1:30 horas durante cuatro semanas.