Archivo por meses: febrero 2024

28/02/24: VALLEJÓLOGOS V

César Vallejo: Materiales para su reconocimiento

«Trickster (malandro)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Trickster:

Mircea Eliade mostra que o Malandro, por sua característica de burlar os limites, é frequentemente andrógino (masculino e feminino ao mesmo tempo – o que não se equivale a homossexualismo), como o Shiva indiano

Para Jung, tal simbolismo se refere à harmonização psíquica de Animus e Anima (imagens internas da Psiquê para masculino e feminino), dinâmica importante no processo de individuação.

A dualidade também se apresenta como uma espécie e «ambiguidade» que lhe é característica.

Na cultura de massa de origem norte-americana, são expressões dotrickster: o Pernalonga, o Pica Pau e O Máscara»

**

El zorro forma parte importante del paisaje cultural andino y, como personaje legendario con múltiples roles, es una imagen que recorre el mundo maravilloso de novelas, cuentos y cantos en quechua y en español. Sus correrías y simulaciones enriquecen la complejidad de sus intervenciones como agente cultural, intermediario activo y “rizoma” andino, mientras traspasa barreras, entabla negociaciones, establece alianzas, dialoga, traduce, lleva y trae mensajes desde distintos espacios y emisores entre la tierra y el cielo. Siempre escurridizo, libre e independiente, sin representar a ningún bando político ni “agencia cultural”, logra promover intercambios en aras de una vida social más democrática.

Julio E. Noriega Bernuy, El zorro andino y sus simulaciones

***

“Salvo los discursos que se pronuncian en su entierro, el retrato que le esculpe José Drecrefft, las pocas fotografías en las que aparece, y los testimonios de quienes fueron sus amigos, no hay memoria de quien es ahora uno de los poetas latinoamericanos más importantes. El dibujo que hace Picasso de Vallejo es un tributo póstumo. Sólo se puede conjeturar sobre la imagen que tienen los demás de él. El poeta del que han leído poco o nada. El cronista que los entrevista o los explica a veces con poco o demasiado aprecio. El peruano que tiene cachuelos por empleo. El que sueña con la revista propia. El becario del gobierno español que no asiste a clases y hace agitados viajes a España. El propagandista del indigenismo o del gobierno peruano. El materialista que aún en 1929 le pide a su hermano que le mande a decir misa al santo de su pueblo porque le ha pedido que le “saque de un asunto”. El periodista que fue a Rusia como free-lance. El activista que deporta el gobierno francés. El escritor ignorado por la Revista de Occidente y La Gaceta Literaria. El dramaturgo que Camila Quiroga y Louis Jouvet rechazan. El marido de la “hija de concierge” como la llama Neruda a Georgette Phillipart. El “criollo” que maquina fraudes con los que engaña a dos gobiernos. El métèque que no paga el alquiler. El “cholo” que vive en París y cuyo regreso al Perú nadie toma en serio. La encarnación del pathos. El “zorrillo” de Montparnasse. ¿Cuál sería la palabra usada por latinoamericanos para referirse a quienes como él tenían como acreedores a sus amigos? ¿Cuál retrato hubieran preferido o preferían quienes lo conocieron: el de la escultura de Joseph Decrefft o el de las caricaturas de Toño Salazar?” (Guido Podestá, Desde Lutecia. Anacronismo y modernidad en los escritos teatrales de César Vallejo. Berkeley, CA: Latinoamericana Editores. 1994. pp. 20-21)

“VASINFIN, en homenaje a Henrique Urbano (1938-2014)”

http://vallejosinfronteras.blogspot.pe/2016/05/vasinfin-en-homenaje-henrique-urbano.html

****

José Rosas Ribeyro, en “Vallejo y el viudo de la viuda (Respuesta a César Ángeles)”

El viudo de la viuda defiende, pues, a capa y espada el mito construido por la viuda del poeta. En verdad, más parece interesarle doña Georgette que el propio Vallejo. Y para defender a la viuda no vacila en hacerse el distraído ante algunos aspectos que señalo en “Un Vallejo propio y mío”,aspectos que intencionalmente “olvida” en su respuesta. Aquí le reitero algunos que creo que merecen respuestas serias de parte de un académico como usted:

¿Cree usted realmente que Vallejo tenía una aureola de santidad escondida debajo del sombrero, como lo pretende la señora Philippart en sus “Apuntes biográficos” sobre el poeta? He aquí la frase en cuestión:“Vallejo quitándose el sombrero me saluda y veo una gran luminosidad blanco-azul alrededor de su cabeza”.

¿Cree usted realmente que distinguidos estudiosos de la obra de Vallejo, como Luis Monguió, André Coyné y James Higgins, brillantes académicos como usted, son “loros descerebrados”, como lo afirma la señora Philippart?

¿Cree usted que el comunista Gonzalo More, íntimo amigo de Vallejo, era un ser “totalmente amoral por no decir inmoral” y también “un reaccionario”, como dice la señora Philippart?

¿Cree usted que Juan Larrea, otro íntimo amigo de Vallejo, estudioso de su obra y fundador de Aula Vallejo (revista que apareció en Córdoba, Argentina entre 1961 y 1974), era “un impostor” y “un oportunista”, como sostiene la señora Philippart?

¿Cree usted realmente que tiene algo que ver con el debate sobre la vida y la personalidad de Vallejo el hecho de que, en los años sesenta, tres décadas después de la muerte del poeta, la señora Phillipart haya apoyado con dinero la aventura guerrillera peruana, como usted lo señala en “César y Georgette Vallejo entre las dos orillas y al pie del orbe”?

Quedan muchas interrogantes sin respuestas de su parte, señor Ángeles. Muchas interrogantes ante las cuales usted “se hace el loco”, como se dice en el lenguaje popular. Éstas cinco que menciono no son sino ejemplos embarazosos para usted.

*****

Según Elena Garro:

A mí no me interesaban los oradores, me fascinaba el rostro grave de Vallejo, como si estuviera devorado por un terrible sufrimiento, y no pude quitarle la vista de encima. Él se dio cuenta de cómo lo miraba y me echó un brazo al cuello, sin dejar de escuchar a los oradores. A su contacto me invadió una corriente de bondad que nunca más he vuelto a sentir. Aquel hombre era un hombre aparte, era un poeta. Creo que la poesía va unida a la profundidad de la bondad. Todavía veo su suéter de lana cruda y sus ojos trágicos. César Vallejo nunca se quejó. Tal vez sabía que el hombre moderno tiene el corazón de piedra y que era inútil pedir socorro. (…) Yo sentía que Vallejo era desdichado, pero no sabía la causa a pesar de su mirada febril y terriblemente profunda. Vallejo se sabía el elegido de la desdicha. Los mayores conocían el fondo del drama de Vallejo, pero preferían el mutismo y hacerle el vacío. (…) Nosotros sabíamos que Neruda no lo quería, pero no imaginábamos que su poder fuera tan grande como para hundir a César Vallejo en aquella desgracia. Poco tiempo después supe que Vallejo había muerto de hambre en París.

26/02/24: VALLEJÓLOGOS IV

Participaste en el homenaje de la revista Mar con Soroche de Chile del centenario de “Trilce”, ¿qué te ha parecido esa experiencia?

-Hablas de la revista Mar con soroche, que alimenta nuestro amigo Andrés Ajens; homenaje (Sien en Trilce) en el cual participé, en cuanto presidente en funciones, a nombre de Vallejo sin Fronteras Instituto (VASINFIN). La experiencia, y publicación de un dossier con muy buena acogida, muy interesante ya que refleja los matices diversos de la recepción actual de la obra de César Vallejo; fueron 77 colaboradores de acuerdo a los 77 poemas del poemario de 1922. La mayoría optó por el p#rformance, muy pocos por el ensayo tradicional, aunque este debía ser necesariamente breve. Todo lo cual me parece que da una medida de la vitalidad de la obra del peruano. Aunque, claro, subterráneamente la gran mayoría de convidados privilegió, digamos, una lectura o punto de vista posmoderno del asunto: ligero, arbitrario o contingente, lúdico; frente a los que defendemos, aunque parezca escandaloso tratándose de un escritor supuestamente vanguardista, una lectura “correcta” y de raigambre no cosmopolita, sino más bien amerindia de aquel libro. Perspectiva, la de VASINFIN, que alcanza poco a poco mayor atención e interés y se refleja, ahora mismo, incluso en el criterio de la traducción de Trilce al italiano por parte de Lorenzo Mari (Argolibri, 2021). Algunas de estas ideas, y para el contexto de la literatura en portuñol, las hemos expuesto en un ensayo reciente, “César Vallejo en español selvagem y portunhol trasatlántico” (http://sibila.com.br/critica/cesar-vallejo-en-espanol-selvagem-y-portunhol-trasatlantico/13205). En suma, disentir, tener ideas distintas y hasta opuestas me parece un signo de salud y no de muerte; aunque, por cierto, algunas ideas y no otras tengan mayor respaldo de la institución literaria en funciones.

25/02/24: 102 años: Trilce educa

Foto por Bruno Melo: Amálio Pinheiro y Pedro Granados en la PUC-SP

Trilce educa. Acaso constituye la escuela poética que mejor educa. A falta de maestros contemporáneos en ambas orillas trasatlánticas (lo dice César Vallejo en sus Crónicas), aquel poemario se ha vuelto un aula y ha hecho –de los que la han frecuentado con candor de primarioso – unos seres anfibios. Mitad aire y mitad agua; torso humano y extremidades de caballo; una parte sumergida, la otra iluminada por el fuego de una misma y anónima isla. Isla y archipiélago.

“102 años: Trilce educa”, nos invita a constatar, en primer lugar en nuestro propio pellejo, la complejidad y simultaneidad de saberes y experiencias que se activan una vez que leemos este poemario de 1922. Complejidad y simultaneidad de nociones de las Humanidades en tanto: Libros, Pueblos, Narrativas y Posantropocentrismo[1]. Las cuales se tocan y entrecruzan como parte fundamental del legado de la obra de César Vallejo; es decir, no sólo aquella circunscrita a su poesía. Tanto, y por extensión, como parte de un legado amerindio que aglutina lo distinto y que, en el caso específico de Trilce, le imprime a aquello aglutinado un sentido: el mito pan-andino de Inkarrí. Trilce sería, nada menos, que aquel mito reencarnado o en activo; “descubrimiento” vallejiano treinta años previo a las primeras noticias que lo documentan (Ej. José María Arguedas). Trilce apelaría, entonces, en contraste con la vanguardia histórica (Cubismo, Dadaismo, Surrealismo), no a un montaje arbitrario o aleatorio de fragmentos o ruinas; sino, por el contrario, a observar la manera cómo el cuerpo del Inka es restituido en sus “fermentos”: cada uno de nosotros. Red de huacas o línea de ceques, pues, o como prefiriéramos denominarlo. Un Inka universal, más bien, no sólo regional o local. Y un mito, cabe enfatizarlo, que no es nostalgia ni utopía; sino un hecho cotidiano en nuestro cuerpo, la ubicua presencia del sol en nuestras vidas.

En suma, y en oxímoron con la radical libertad y “vanguardia” de la obra del peruano, existiría un modo “correcto” de leer a Vallejo. Siempre y cuando, de manera multidimensional, nos manejemos en simultáneo con aquellas cuatro nociones de las Humanidades toda vez que leamos la poesía, crónica, teatro o ensayo de aquel “Cholo”.

PEDRO GRANADOS (Perú, 1955). Su poesía ha sido traducida parcialmente al portugués, inglés y alemán. Ha publicado también varias novelas cortas: Prepucio carmesí, Un chin de amor, Una ola rompe, Boston Angels, Fozi lady!, entre otras. Asimismo, algunos libros de crítica; entre estos su tesis de PhD para Boston University, Poéticas y utopías en la poesía de César Vallejo (Lima: PUCP, 2004); al cual se le suma, por ejemplo, Trilce: húmeros para bailar (2014) o Trilce/Teatro: guión, personajes y público, ensayo que mereció el Prêmio Mario González de la Associação Brasileira de Hispanistas (2016), o Cèsar Vallejo: Tiempo de opacidad (2022). Desde el 2014 preside el “Vallejo sin Fronteras Instituto” (VASINFIN). Actualmente vive en Lima, Perú.

[1] Granados, Pedro. “Humanidades”. Uwa’Kürü – Dicionário analítico – volume 5 / organização: Gerson Rodrigues de Albuquerque, Agenor Sarraf Pacheco. – Rio Branco: Nepan Editora; Edufac, 2020. 115-117.

23/02/24: César Vallejo musical

Mención necesaria y liminar, en este ensayo, merece el famoso artículo de Xavier Abril (“Vallejo, la música, exégesis del poema XLIV de Trilce, el influjo mallarmeano y la crítica”) (Abril 63-91). Título y palabras claves, a un tiempo, que nos permiten asentir en lo sustancial con aquel talentoso crítico peruano, sobre todo con su postura contra la “incuria ultraísta” o vanguardista según la cual Vallejo –en Trilce— renunció a la música. Menos, en el focalizado y sistemático fervor mallarmeano que Abril cree entrever en la poesía del autor de Los heraldos negros; dicho sea de paso, y acierta aquí el autor de Exégesis trílcica, poemario de 1918 en franco “acatamiento rubeniano” o verleniano y, no menos, pleno de “referencias musicales”. Ni Mallarmé –aquello de que no se trata ya más de “trozos sonoros regulares o versos, sino de subdivisiones prismáticas de la Idea”– ni solamente la música culta o europea constituyen aquello que acierta a describir al “melómano” Vallejo. Sino que fue también, y sobre todo, la música popular o cotidiana o incluso “mítica” (glosolalias cuyas ondas, según Paul Zumthor, persisten aunque la cultura que las originó haya históricamente desaparecido) a lo que César Vallejo, en lo fundamental, y en toda su riqueza y complejidad, supo prestar oídos.

https://www.academia.edu/37230285/C%C3%A9sar_Vallejo_musical

22/02/24: VALLEJÓLOGOS III

César Vallejo y su derecho a meter la pata

Así viene este título, César Vallejo y su derecho a meter la pata (Lima: Editorial Leo, 2010), entre jocoso, ponderado y muy amenamente escrito del psiquiatra y reconocido vallejista, Max Silva Tuesta. El suyo es un breve compendio de ensayos y, el último, a su modo una continuación de una reciente novela suya: “La yapa”. Sin embargo, para el asunto que nos convoca, creemos que lo más sabroso y no menos bien documentado, entre todos estos opúsculos, es su hoja clínica respecto a las más de cincuenta erratas (64 en total) que percibe dicho autor en la edición en cuatro volúmenes, por parte del Dr. Ricardo Silva Santisteban, de la Poesía Completa (Lima: PUCP, 1997) de César Vallejo. Reiteramos lo de hoja clínica porque, Max Silva Tuesta, achacará aquellos descuidos de Silva-Santisteban, a que éste se halla entre: “los que no lo quieren bien o de los que se dan el lujo de decir que Vallejo no es santo de su devoción […] Y ahí están los resultados de esa mala querencia: no sólo todo ese torrencial de erratas que he puesto al descubierto, sino ciertos conceptos vertidos sesgadamente refiriéndose al poemario Los heraldos negros” (40). Se refiere el autor de este opúsculo, en esta última demanda, a cierto –creemos justificado– tufillo de soberbia o flagrante ceguera en el prólogo a dicha Poesía completa que con talante ceñudo Max Silva Tuesta va ventilando, citamos: “En esta primera [etapa] fue bastante haberse elevado de lo ramplón, lo pedestre y lo pomposo a una poesía original, genuina y personal” [Silva Santisteban, Vol.I, p. 64 ].

Sin embargo, entre toda la escrupulosa tabla de erratas por amputación o por sustitución que se publican aquí, el título de “César Vallejo y su derecho a meter la pata” alude a una particularmente sugestiva. Citamos:

“Ricardo Silva-Santisteban, por lo demás, no sólo es teratógrafo. Peca también de faltoso, como cuando, mismo académico de látigo, le increpa a Vallejo por: No saber tildar el adverbio de cantidad ‘mas’ y, más bien, tilda [r] la conjunción adversativa ‘mas’. Aquellos acentos ectópicos se encuentran en Los heraldos negros (1918), es cierto; pero hay otros acentos más importantes que RSS los borró del mapa poético […] Vallejo comienza a acentuar ser (sér) desde su primer poemario”. Y continúa nuestro psiquiatra: “Ante tanto reproche endilgado con tan mala entraña, como el de RSS, César Vallejo tiene que haber escrito este reclamo suyo, cuatro años después en Trilce (1922): sí, pues, su derecho a meter la pata ¡carajo! Lo del carajo es mío, por supuesto” (39).

Y decimos particularmente sugestiva porque pone sobre el tapete, la verdad que toda lectura siempre lo hace, dos modos radicalmente distintos, pero no sé si inconciliables, de acercarse a la poesía del autor de Trilce. Uno supuestamente más académico, aunque pareciera no necesariamente riguroso, donde sobre-imponemos nuestra autoridad o nuestros gustos. Y otro acaso más intuitivo o no profesional que comunica un margen mayor de libertad y un grado más arriba de empatía o fervor con esta obra; pero que, a pesar de asistirle la razón, no deja tampoco de ser soberbio o autoritario. Frutos de nuestra educación en el Perú. En todo caso, pensamos que nadie puede intentar pasarse de listo con Vallejo; no existen lecturas unívocas o unidimensionales de su obra; lo que parece error u omisión, probablemente no lo sea. Y sobre todo, y sin duda para mí, y sobre todos los poetas peruanos de todas las épocas, es el único verdaderamente universal hasta la fecha.

20/02/24: POESÍA ECUATORIANA (ANTOLOGÍA ESENCIAL) (Reseña)

“LOBOLUNAR”, CUMBAYÁ, QUITO

POESÍA ECUATORIANA (ANTOLOGÍA ESENCIAL) Sara Vanégas Coveña (Prólogo y selección) Cuenca, Ecuador: Universidad del Azuay, 2019

La buena poeta que hace aquí esta selección, Sara Vanégas, garantiza la potabilidad delconjunto; es más, resulta difícil encontrar otro autor/a de su categoría y nivel entre losnacidos en Ecuador durante la década de los cincuenta. Su meticulosidad en el decir y elrealismo feérico de Venegas, herencia de Rubén Darío y Carlos Gangotena, descollansobre otros formatos y voces de aquel período. Luego de esta ola habría que esperar, propiamente, hasta la década de los setenta con la poesía de Cristóbal Zapata (1968) yalgunos otros, no muchos más, gestos de estilo. Zapata junta los distintos panes –textura,motivos, aliento, circunstancias– de crochet que hereda de su tradición local (y overseas),los libera del “poema” y, a cambio, los instala en un bar, acaso en el perímetro del IberiaSquare (1999), y en medio de una conversación casual y sin fronteras. Ciertamente, enninguna latitud, inteligencia, erotismo o humor son inmunes al paso del tiempo ni,tampoco, tienen asegurada la atención permanente del lector; sino que lo diga AleydaQuevedo Rojas, presente en esta antología o, por ejemplo, cualquiera de sus colegas ycontemporáneas poetas peruanas. A modo de un saludable balance, por arruga o manchao estropicio sobre el pulcro traje de Zapata –tal como “aquello” aguafiestas, ubicuo, encualquiera de los cuadros de suculentas polinésicas de Paul Gauguin– aparecen los poemas de Raúl Vallejo o Luis Carlos Mussó, textos ecuatorianos y siempre tanlatinoamericanos, a buena hora. P. G.

19/02/24: VALLEJÓLOGOS II

![20100304-20100303-vallejo_valencia[1].jpg](http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/97/2010/03/20100303-vallejo_valencia1.jpg)

LA MECHA

(César Vallejo en Valencia: Congreso de Escritores Antifascistas, 1937)

Con el rabillo

A contracorriente

Arañas el flash.

Rodeado de antifascistas.

Húmedo y cóncavo para el pan.

Desfondado ante las palabras

Y sin pelar el diente

Sorprendido

En plena cultura

Occidental

Aunque tu cabeza sean dos:

Es lo que no muestra

Esta fotografía.

Como a la Sudamérica

De tu sien izquierda

Corresponde el África

Blanco oscura

De la otra cien.

Como al diablo sucede

Alguien que llora

Es tímido y acaso sonríe.

Última cena de América.

Y la primera de este mundo

Multifásico en tres cuerdas

En tres alas impúdicas

Que arrastran y vuelan también.

Vallejo enfermo

Vallejo sano

Miga que ya se ha hecho grande

Vallejo

Izquierdo

Quemado

Paralizado

O erecto

En la línea mortal

Del equilibrio.

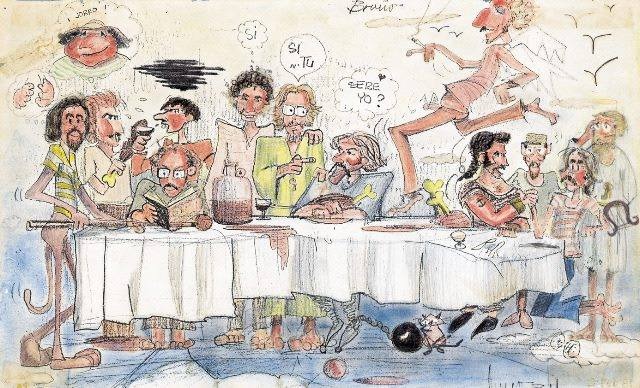

18/02/24: ÚLTIMA CENA LIMEÑA

15/02/24: Camino a Chester

Foto por Miguel Montoya

Nos conocimos no hace mucho

Ya mayores

Aunque él con dientes de leche

Y un caminar como sobre almohadas

Alfombra mágica más bien

Inclusiva

Porque invitaba a todo el mundo

A subirse a ella

Y jamás hacer muecas de asco

Ni a las malas personas

Ni a los olores desagradables

Caminaba muy confiado con su fiel antena

Apéndice de sí mismo atento siempre al cielo

Murió hoy morirá también mañana

Hasta que ya no pueda morir más