A propósito del libro de Miguel Pachas Almeyda, !Yo que tan sólo he nacido! (Una biografía de César Vallejo) (Lima: Juan Gutemberg Editores, 2018).

Juan Espejo –tal como el Juan de los Evangelios– escribió enamorado de su amigo César Vallejo, y como para justificar su perfil bajo, su propia poca cosa. Georgette, su viuda, lo hizo –por celos– de espaldas a Los heraldos negros y a Trilce, a implícitos otros amores de Vallejo allí; y, a cambio, anarboló o reemplazó a su marido por una idea, la de su propio socialismo. Georgette escribió de espaldas al Perú. Es decir, y al tratarse sobre todo de escribir la biografía de un determinado autor, más bien todos nos autobiografiamos. Y este autoretrato es fruto del positivismo: “resumen y resultado de la ideología capitalista” (Roland Barthes). Es decir, atesora un enorme efecto de realidad; aparte de estar, de antemano, persuadido de la consistencia y empaque del individuo al que dedicamos, precisamente, la escritura de una biografía. Positivismo burgués y antropocentrismo, en suma, los que hasta hoy mismo presiden la elaboración de estos artefactos textuales.

De este modo, existen también algunos otros enfoques, si no matices de aquellos dos de arriba, que han ido fijando y modificando, sobre todo, el sentido de la poesía de César Vallejo y, en paralelo, también el de su biografía. Enfoques que aparecen sumariamente reseñados, aparte del trabajo de Ricardo J. Kaliman (1994), en David Sobrevilla (1995) y en Américo Ferrari (1989). Para este último, cuya reseña nos parece la más ponderada y matizada entre las otras: “la obra de Vallejo podría caracterizarse con la expresión difundida por un libro de Umberto Eco: es una obra abierta”. Ahora, esta obra abierta ha suscitado lecturas, asimismo, más o menos “abiertas” o complejas. Recordemos, entre otras, las de André Coyné, Alberto Escobar, Jean Franco, Rafael Gutiérrez-Girardot, Keith Mc Duffie, Julio Ortega, Eduardo Neale Silva, Roberto Paoli, Guillermo Sucre… Michelle Clayton. Lo que caracteriza todas estas lecturas, aparte de no aplicar una metodología preestablecida, es que la investigación se apoya en ciertos contenidos semánticos de los poemas y de ellos parte, estudiando su alcance en la obra en relación con la escritura y sus procedimientos. Otro tipo de lectura es la que parte de ciertos rasgos estilísticos para deducir desde estos la visión del mundo del poeta. El autor que acaso más ha avanzado en esta dirección es Giovanni Meo Zilio (Stile e poesia in César Vallejo). Otros críticos como Walter Mignolo, Enrique Ballón o Irene Vega, han querido aplicar métodos preelaborados por lingüistas y doctrinarios de la semiótica y de la poética. Los resultados, aunque con trabajos por lo general minuciosos, no son del todo convincentes. En el polo opuesto, encontramos estudios exclusivamente dedicados a la interpretación de las ideas y la temática, pero que soslayan, como lo hace James Higgins, lo que constituye propiamente a Vallejo como poeta, esto es, su singular lenguaje poético. Ello también puede suceder en algunas exégesis –en la senda de Georgette de Vallejo– que reivindican la poesía de Vallejo como exponente de una ideología, escuela o movimiento filosófico, sociológico o político. Las principales son las existencialistas (las cuales: “confunden a Vallejo con su dolor”) y las marxistas (George Lambie, ¿William Rowe?, y ahora Miguel Pachas Almeyda*). La exégesis de Juan Larrea comete el mismo error que los ideólogos, pero al revés: deja de lado lo que puede haber de social y de político en la obra poética de Vallejo; aunque, creemos a buena hora, y contra la corriente, recupera la fantasía que es un rasgo muy poco positivista y burgués. Por último, existen algunas lecturas sobre el carácter del sujeto Vallejo y que han detectado el complejo de Tántalo o Edipo en su obra literaria: Max Silva Tuesta (1994), Juan Francisco Rivera Feijoo (1984) y Stephen Hart (2013). E incluso otras, referidas más bien a los tipos humanos de los vallejistas (Silva Tuesta). Todo lo anterior, sin excluir los enfoques que intentan iluminar la dialéctica masculino-femenino en la obra del peruano, por lo menos desde Eduardo Neale-Silva (1975), Jean Franco (1996) y Susana Reisz, entre otros. Hasta aquellos investigadores que, hoy mismo, ensayan acercamientos multiculturales y multinaturalistas –simétricos o post-antropocéntricos, estos últimos– en plan de abordar la obra-sujeto César Vallejo.

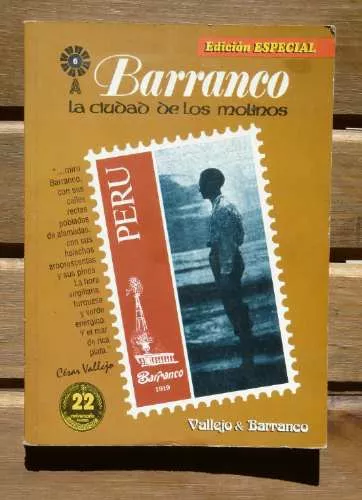

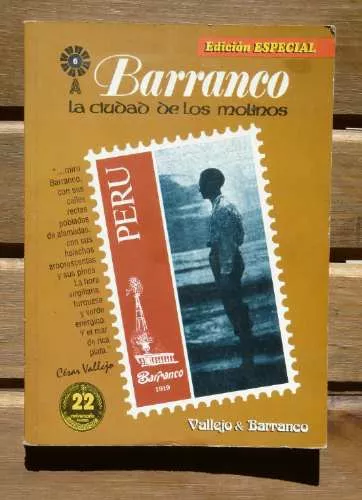

Ahora, por qué motivo ilustra –a este sumario ensayo en nuestro blog– la foto de la portada de “Vallejo & Barranco”. M. Gonzalo Bulnes Mallea (ed.). Barranco: Ciudad de los molinos. No 6. 1996. Creemos que ante el positivismo e incluso el pavlovismo, bien intencionado, de un Juan Espejo Asturrizaga, –aunque hasta el día de hoy aquellos constituyan la “teoría” más extendida y vigente– “Vallejo & Barranco” nos invita a pensar de otra manera. No una, unidireccional y monologante, sino cerca de cien voces, nos brindan aquí testimonio sobre Vallejo. “Biografía” prismática con la que paliamos, al menos en parte, el monopolio de la “verdad” del autor y su autoritarismo consecuente. Autoritarismo como meta del discurso y con el que, por lo común, al final se solaza el propio biógrafo, en desmedro de un lector inteligente.

»Leer más