[Visto: 4603 veces]

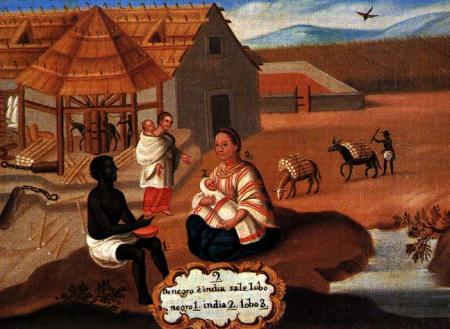

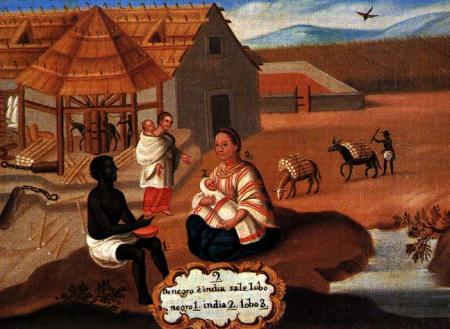

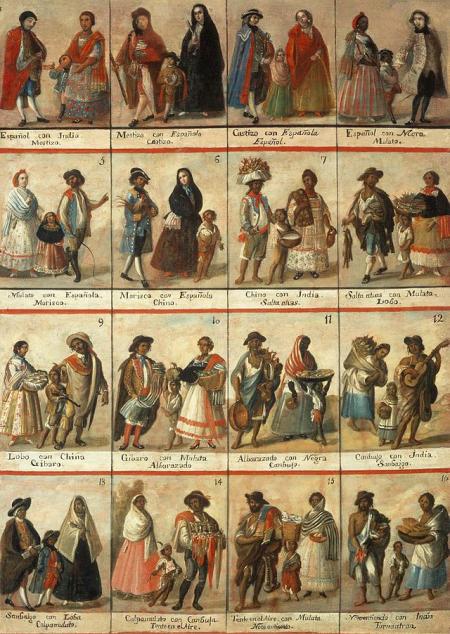

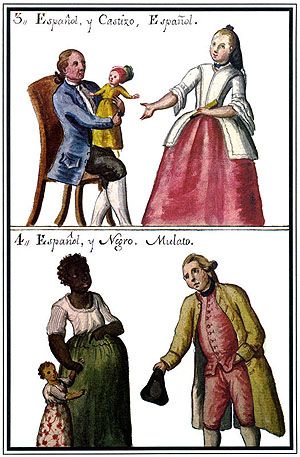

La pintura de castas fue un fenómeno artístico que existió principalmente en la Nueva España en el siglo XVIII. También existen ejemplares del género artístico del Perú. Las pinturas eran, en parte, producto de la Ilustración e intentaban representar las muchas castas, el producto de la mezcla de razas, que existían en el Nuevo Mundo.

Los nombres de las castas variaban de región a región de la América española y cambiaban a través del tiempo.

Los nombres de las castas variaban de región a región de la América española y cambiaban a través del tiempo.

Es importante aclarar que estos cuadros tenían como objetivo ser apreciados por un público europeo, ávido de conocer los detalles exóticos de las nuevas tierras.

Por ello, en los cuadros no sólo aparecen personas, sino también sus alimentos, carácter y manera de ganarse la vida. Estas pinturas son una rica fuente de información para el estudio de los alimentos, el comercio, la historia del vestido y la historia de las mentalidades.

Por ello, en los cuadros no sólo aparecen personas, sino también sus alimentos, carácter y manera de ganarse la vida. Estas pinturas son una rica fuente de información para el estudio de los alimentos, el comercio, la historia del vestido y la historia de las mentalidades.

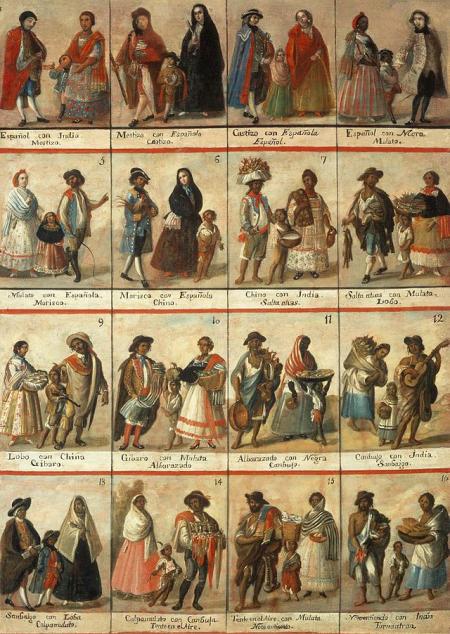

1. Español con India, Mestizo

1. Español con India, Mestizo

2. Mestizo con Española, Castizo

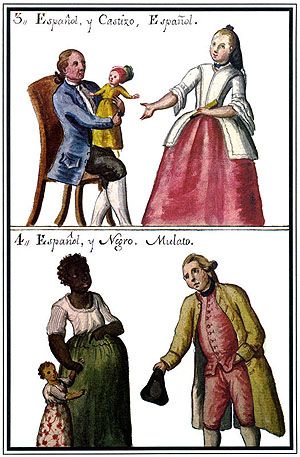

3. Castiza con Español, Española

4. Español con Negra, Mulato

5. Mulato con Española, Morisca

6. Morisco con Española, Chino

7. Chino con India, Salta atrás

8. Salta atrás con Mulata, Lobo

9. Lobo con China, Gíbaro (Jíbaro)

10. Gíbaro con Mulata, Albarazado

11. Albarazado con Negra, Cambujo

12. Cambujo con India, Sambiaga (Zambiaga)

13. Sambiago con Loba, Calpamulato

14. Calpamulto con Cambuja, Tente en el aire

15. Tente en el aire con Mulata, No te entiendo

16. No te entiendo con India, Torna atrás

Bibliografía

1492, An Ongoing Voyage. 1992. Washington, D.C.: Library of Congress.

Abad, Gonzalo. 1998. Una serie de pinturas cuzqueñas de Santa Catalina de Siena: historia, restauración y química. Buenos Aires: Fundación Tarea.

Acevedo, Sara and Francisco Stastny. 1986. Mayólicas y vidriados del Perú. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Ades, Dawn. 1989. Art in Latin America: The Modern Era, 1820-1980. New Haven, Connecticut: Yale University Press.

Adorno, Rolena. 1990. “The Depiction of Self and Other in Colonial Peru,” Art Journal 49: 110-118.

Adorno, Rolena. 2000. Guaman Poma: Writing and Resistance in Colonial Peru. Austin, Texas: University of Texas Press/Institute of Latin American Studies.

Allen, Catherine. 1988. The Hold Life Has: Coca and Cultural Identity in an Andean Community. Washington D.C.: Smithsonian University Press.

Altieri, Radamés and Carol Mackey, 1990. Quipu y yupana. Lima: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Ministerio de la Presidencia.

America Bride of the Sun. 1992. Antwerp: Royal Museum of Fine Arts.

Andrews, Kenneth. 1978. The Spanish Caribbean: Trade and Plunder, 1530-1630. New Haven, Connecticut: Yale University Press.

Angles Vargas, Victor. 1990. Sacsayhuaman: portento arquitectónico. Lima: Industrialgráfica

Arellano, Fernando. 1988. El arte hispanoamericano. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.

Arte colonial de Ecuador: siglos XVI-XVII. 1985. Quito: Salvat Editores Ecuatoriana.

Arte y fe en Chile virreinal. 1987. Santiago de Chile: Instituto Cultural de Las Condes.

Arzáns de Orsúa y Vela, Bartolomé. 1965. Historia de la villa imperial de Potosí.Providence, Rhode Island: Brown University Press.

Ascher, M and R. Ascher. 1981. The Code of the Quipu: A Study in Media, Mathematics and Culture. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press.

Bailey, Gauvin. 1999. Art on the Jesuit Missions in Asia and Latin America, 1542-1773. Toronto, Buffalo and London: University of Toronto Press.

Bakewell, Peter J. 1988. Silver and Entrepreneurship in Seventeenth-Century Potosí: The Life and Times of Antonio López de Quiroga. Albuquerque, New Mexico: University of New Mexico Press.

Ballesteros, J. Bernales. 1972. Lima: La ciudad y sus monumentos. Seville.

Ballesteros Gaibrois, Manuel. 1973. “Antonio de Herrera, 1549-1625”. In Handbook of Middle American Indians, vol. 13. Howard Cline, ed., pp. 240-255. Austin, Texas: University of Texas Press.

Bayón, Damián and Murillo Marx. 1992. History of South American Colonial Art and Architecture. Barcelona: Ediciones Polígrafa.

Bayón, Damián. 1974. Sociedad y arquitectura colonial sudamericana: una lectura polémica. Barcelona: Gustavo Gil.

Benavente Velarde, T. 1995. Pintores cusqueños de la colonia. Cuzco: Municipalidad del Qosqo.

Benavides Courtois, Juan, et al. 1977. Arquitectura del Altiplano: caseríos y villorios ariqueños. Santiago de Chile: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.

Benavides Rodríguez, Alfredo. 1988. La arquitectura en el Virreinato del Perú y en la Capitanía General de Chile. Santiago, Chile: Editorial Andrés Bello.

Benson, Elizabeth, et al. 2004. Retratos: 2,000 Years of Latin American Portraits. New Haven, Connecticut: Yale University Press.

Bernales Ballesteros, Jorge. 1972. Lima: La ciudad y sus monumentos. Seville: Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla.

Bernales Ballesteros, Jorge, et al. 1989. Pintura en el virreinato del Perú. Lima: Banco de Crédito del Perú.

Bomchil, Sara and Virginia Carreño. 1987. El mueble colonial de las Américas y su circunstancia histórica. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

Boone, Elizabeth, ed. 1993. Collecting the Pre-Columbian Past. Washington D.C.:Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Boone, Elizabeth Hill and Tom Cummins, eds. 1998. Native Traditions in the Postconquest World. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Boylan, Leona Davis. 1974. Spanish Colonial Silver. Santa Fe, New Mexico: Museum of New Mexico Press.

Bradley, Peter. 1989. The Lure of Peru: Maritime Intrusion into the South Sea, 1598-1701. St. Martin’s Press

Brown, Larissa. 1988. Africans in the New World, 1493-1834: An Exhibition at the John Carter Brown Library. Providence, Rhode Island: John Carter Brown Library.

Bucher, Bernadette. 1981. Icon and Conquest: A Structural Analysis of the Illustrations of de Bry’s Great Voyages. Chicago and London: University of Chicago Press.

Burger, Richard L. and Lucy C. Salazar. 2004. Machu Picchu: Unveiling the mystery of the Incas. New Haven, Connecticut: Yale University Press.

Burkholder, Mark A. and Lyman L. Johnson. 1998. Colonial Latin America, 3rd ed. New York and Oxford: Oxford University Press.

Burns, Kathryn. 1999. Colonial Habits: Convents and the Spiritual Economy of Cuzco, Peru. Durham, North Carolina: Duke University Press.

Carcedo, Paloma, et al. 1987. Plata y plateros del Perú. Lima: Patronato de Plata.

Castedo, Leopoldo. 1976. The Cuzco Circle. New York: Center for Inter-American Relations.

Castillero Calvo, Alfredo. 1994. Arquitectura, urbanismo y sociedad: la vivienda colonial de Panamá: historia de un sueño. Panama: Biblioteca Cultural Shell.

Céspedes del Castillo, G. 1976. América latina colonial hasta 1650. Mexico City: SepSetentas.

Chacón Torres, Mario. 1973. Arte virreinal en Potosí: fuentes para su historia. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos.

Chambers, Sarah C. 1999. From Subjects to Citizens: Honor, Gender, and Politics in Arequipa, Peru, 1780-1854. University Park, PA: Penn State Press.

Chara Zereceda, Oscar. 1998. Iglesias del Cusco: historia y arquitectura. Cuzco: Editorial Universitaria, UNSAAC.

Cieza de León, Pedro. 1984 [1553]. Crónica del Perú, Primera Parte. F. Pease, ed. 2nd edition. Lima, Peru.

Colección de pintura de los siglos XVII y XVIII. 1999. Caracas: Galería de Arte Nacional.

Conley, Tom. 1992. “De Bry’s Las Casas.” In Amerindian Images and the Legacy of Columbus. René Jara and Nicholas Spadaccini, eds., pp. 103-131. Minneapolis, Minnesota and London: University of Minnesota Press.

Covo Torres, Javier. 1988. La casa colonial cartagenera. Bogotá: El Ancora Editores.

Craig, Alan K. 2000. Spanish Colonial Silver Coins in the Florida Collection. Gainesville, Florida: University Press of Florida

Los Cristos de Lima: esculturas en madera y marfil, s. XVI-XVII. 1991. Lima: Banco de Crédito del Perú.

Cronología artística: síntesis de lo creado en el campo del arte, en el actual territorio argentino en los siglos XVI-XVIII. 1971. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Instituto de Historia del Arte.

Cruz de Amenabar, Isabel. 1986. Arte y sociedad en Chile 1550-1650. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.

Cruz de Amenabar, Isabel. 1995. El traje: transformaciones de una segunda piel. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.

Cummins, Thomas B.F. 1991. “’We Are the Other’: Peruvian Portraits of Colonial Kurakakuna.” In Transatlantic Encounters: Europeans and Andeans in the Sixteenth Century. Kenneth Andrien and Rolena Adorno, eds., pp. 203-231. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press.

Cummins, Thomas B.F. 1994. “De Bry and Herrera: ‘Aguas Negras’ or the Hundred Years War Over an Image of America.” In Arte, Historia e Identidad en América: Visiones Comparativas. Gustavo Curiel, Renato González Mello, Juana Gutiérrez Haces, eds., pp. 17-31. Mexico City: Universidad Nacional Autónoma de México.

Cummins, Thomas B.F. 1994. “Representation in the Sixteenth Century and the Colonial Image of the Inka.” In Writing Without Words: Alternative Literacies in Mesoamerica and the Andes. Elizabeth Hill Boone and Walter D. Mignolo, eds., pp. 188-219. Durham, North Carolina: Duke University Press.

Cummins, Thomas B.F. 1996. “A Tale of Two Cities: Cuzco, Lima, and the Construction of Colonial Representation.” In Converging Cultures: Art and Identity in Spanish America.Diana Fane, ed. , pp. 157-170. Brooklyn, New York: The Brooklyn Museum and Harry Abrams.

Cummins, Thomas B.F. 1999. “Retrato de los Mulatos de Esmeraldas: don Francisco de la Robe y sus hijos Pedro y Domingo.” In Los siglos de oro en los virreinatos de América: 1550-1700. Pp. 170-172. Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V.

Cummins, Thomas B.F. 2002. Toasts with the Inca: Andean Abstraction and Colonial Images on Quero Vessels. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press.

Cummins, Thomas B.F. and Joanne Rappaport. 1998. “The Reconfiguration of Civic and Sacred Space: Architecture, Image and Writing in the Colonial Northern Andes.” Latin American Literary Review XXVI (52): 174-200.

Cummins, Thomas B.F. and William Taylor. 1998. “The Mulatto Gentlemen of Esmeraldas, Ecuador.” In Colonial Spanish America: A Documentary History. Kenneth Mills and William Taylor, eds., pp. 147-149. Wilmington, Delaware: Scholarly Resources.

Cunietti-Ferrando, Arnaldo J. 1995. Historia de la Real Casa de Moneda de Potosí durante la dominación hispánica, 1573-1825. Buenos Aires: Pellegrin.

Damian, Carol. 1995. The Virgin of the Andes: Art and Ritual in Colonial Cuzco. Miami Beach, Florida: Grassfield Press.

Dallas Museum of Art: A Guide to the Collection. 1997. Dallas: Dallas Museum of Art.

Dean, Carolyn S. 1998. “Creating a Ruin in Colonial Cusco: Sacsahuamán And What Was Made Of It.” Andean Past 5: 161-183.

Dean, Carolyn. 1996. “The Renewal of Old World Images and the Creation of Colonial Peruvian Visual Culture.” In Converging Cultures: Art and Identity in Spanish America.Diana Fane, ed., pp. 171-182. Brooklyn, New York: The Brooklyn Museum and Harry Abrams.

Dean, Carolyn. 1999. Inka Bodies and the Body of Christ: Corpus Christi in Colonial Cuzco, Peru. Durham, North Carolina: Duke University Press.

Domínguez Ortiz, Antonio. 1999. “La casa de la Moneda de Sevilla y la política internacional de los Austrias.” In El oro y la plata de las Indias en la época de los Austrias. Pp. 459-469. Madrid: Fundación ICO.

Donoso Samaneigo, Darío. 1999. Dicionario arquitectónico de Quito: arquitectura colonial. Quito: Museos del Banco Central de Ecuador.

Duarte, Carlos. 1979. Historia de la escultura en Venezuela: época colonial. Caracas: J.J. Castro.

Duarte, Carlos and Graziano Gasparini. 1991. Historia de la iglesia y convento de San Francisco de Caracas. Caracas: Banco Venezolano de Crédito.

Durán Montero, M.A. 1994. Lima en el siglo XVII: arquitectura, urbanismo y vida cotidiana. Seville: Disputación Provincial.

Duviols, Jean-Paul and Charles Minguet. 1994. Humboldt: savant-citoyen du monde. Paris: Gallimard.

Egan, Martha. 1993. Relicarios: Devotional Miniatures from the Americas. Albuquerque, New Mexico: Museum of New Mexico Press.

Erauso, Catalina de. 1996. Lieutenant Nun: Memoirs of a Basque Transvestite in the New World. Boston: Beacon Press.

Escudero-Albornoz, Ximena. 1997. América y España en la escultura colonial quiteña: historia de un sincretismo. Quito: Ediciones del Banco de los Andes.

Estabridis, R. 1989. Pintura en el virreinato del Perú. Lima: Banco de Crédito del Perú.

Estela Marcos, Margarita. 1984. La escultura barroca de marfíl en España: las escuelas europeas y las coloniales. Madrid: Instituto Diego Velázquez.

Estenssoro, Juan Carlos, et al. 1999. Los cuadros del mestizaje del Virrey Amat. Lima: Museo de Arte de Lima.

Esteras Martín, Cristina. 1984. Platería hispanoamericana, siglos XVI-XIX. Badajoz.

Esteras Martín, Cristina. 1993. Arequipa y el arte de la platería. Madrid: Ediciones Tuero.

Esteras Martín, Cristina. 1994. “A Peruvian Monstrance of 1649.” Metropolitan Museum of Art Journal 29, pp. 71-76.

Fajardo de Rueda, Marta. 1994. “La obra artística de la real expedición botánica del Nuevo Reino de Granada, 1783-1816.” In Arte, Historia e Identidad en América, Visiones comparatives, tomo I. Pp. 206-221. Mexico City: Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Estéticas.

Fajardo de Rueda, Marta. 1999. El arte colonial neogranadino a la luz del estudio iconográfico e iconológico. Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello.

Fane, Diana, ed. 1996. Converging Cultures: Art and Identity in Spanish America. Brooklyn, New York: The Brooklyn Museum and Harry Abrams.

Fernández Alvarez, M. 1998. Felipe II y su tiempo. Madrid: Espasa Calpe.

Flores Ochoa, Jorge. 1990. El Cuzco. Resistencia y continuidad. Cuzco: Centro de Estudios Andinos Cuzco.

Fraser, Valerie. 1990. The Architecture of Conquest: Building in the Viceroyalty of Peru, 1535-1635. Cambridge and New York: Cambridge University Press.

Fraser, Valerie. 2004. “Jesuit Order.” In Grove Dictionary of Art Online (Oxford University Press, Accessed 15 August 2004).

Fuertes López, José Antonio. 1993. La Casa Real de Moneda. Potosí, Bolivia.

Gallardo, Rodolfo, et al. 1988. Las capillas de Córdoba. Buenos Aires: Academia Nacional de Bellas Artes.

Ganson, Barbara. 2003. The Guaraní under Spanish Rule in the Río de la Plata. Stanford, California: Stanford University Press.

García Sáiz, María Concepción. 1995. Un camino hacia la Arcadia: arte en las misiones jesuíticas de Paraguay. Madrid: Secretaría de Estado de Cooperación Iberoamericana.

Gasparini, Graziano. 1985. La arquitectura colonial en Venezuela. Caracas: Armitano.

Gasparini, Graziano, et al. 1986. Los retablos del período hispánico en Venezuela. Caracas: Armitano.

Gasparini, Graziano and Eugenio Pérez Montás. 1997. Arquitectura colonial iberoamericana. Caracas: Armitano

Gasparini, Graziano and Luise Margolies. 1980. Inca Architecture. Bloomington, Indiana and London: University of Indiana Press.

Gisbert, Teresa. 1994. Iconografías y mitos indígenas en el arte. La Paz: Gisbert y Cía-Fundación BHN.

Gisbert, Teresa. 1999. El paraíso de los pájaros parlantes: la imagen del otro en la cultura andina. La Paz: Plural Editores.

Gisbert, Teresa and José de Mesa. 1985. Arquitectura andina: historia y análisis. La Paz: Embajada de España en Bolivia.

Gisbert, Teresa and José de Mesa. 1986. La tradición biblica en el arte virreynal. La Paz: Los Amigos del Libro.

Gisbert, Teresa, Silvia Arze, and Martha Cajías. 1987. Arte textil y mundo andino. La Paz: Gisbert y Cía.

Gloria en Excelsis: The Virgin and Angels in Viceregal Paintings of Peru and Bolivia. 1986. New York: Center for Inter-American Relations.

Gold und Macht: Spanien in der Neuen Welt. 1986. Vienna: Künstlerhaus.

González, Beatriz and Rodolfo Vallín. “Las Religiosas Monjas Muertas.” Banco de la República, Biblioteca Luis Angel Arango. [Last July 2005]

Greer, Allan and Jodi Bilinkoff, eds. 2003. Colonial Saints: Discovering the Holy in the Americas, 1580-1800. New York: Routledge.

Gretenkord, Barbara. 1993. Künstler der Kolonialzeit in Lateinamerika. Berlin: Akademie Verlag.

Guaman Poma de Ayala, Felipe. 1980 [1613]. El primer nueva corónica i buen gobierno, por Felipe Guamán Poma de Ayala (Waman Puma). John V. Murra and Rolena Adorno, eds., Jorge L. Urioste tr. del quechua. Mexico City: Siglo Veintiuno.

Guaman Poma de Ayala: The Colonial Art of an Andean Author. 1992. New York: Americas Society.

Guarda, Gabriel. 1988. Colchagua, arquitectura tradicional. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.

Guarda, Gabriel and Joaquín Toesca. 1997. Joaquín Toesca, 1752-1799: el arquitecto de la Moneda: una imagen del imperio español en América. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.

Gutiérrez, Jaime. 1986. Colonial Art of Colombia: 17th and 18th centuries. London, Bogotá: Mall Galleries, O.P. Graficas.

Gutiérrez, Ramón. 1980. Arquitectura colonial: teoría y praxis. Resistencia, Argentina: Instituto Argentino de Investigaciones en la Historia de la Arquitectura y Urbanismo.

Gutiérrez, Ramón. 1983. Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica. Madrid: Cátedra.

Gutiérrez, Ramón. 1987. Arquitectura virreynal en Cuzco y su región. Cuzco: Editorial Universitaria.

Gutiérrez, Ramón. 1995. Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825. Madrid: Cátedra.

Harth-Terré, Emilio. 1977. Escultores españoles en el virreinato del Perú. Lima: Editorial Juan Mejía Baca.

Hawkins, Richard. 1968 [1622]. Voyage into the South Sea, facsimile of 1622 ed. New York: Da Capo Press.

Hoberman, Louisa Schell and Susan Migden Socolow. 1986. Cities and Society in Colonial Latin America. Albuquerque, New Mexico: University of New Mexico Press.

Homenaje al R.P. doctor Antonio San Cristóbal Sebastián. 2000. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín.

The Huarochirí Manuscript: A Testament of Ancient and Colonial Andean Religion. 1991. Frank Salomon and George L. Urioste, tr.; annotations and introductory essay by Frank Salomon; transcription by George L. Urioste. Austin, Texas: University of Texas Press.

Huarochirí : manuscrito quechua del siglo XVII. 2001. Gerald Taylor, tr. Lima, Perú: IFEA, Lluvia Editores.

Las iglesias antiguas de Córdoba. 1990. Buenos Aires: Fundación Banco de Boston.

Iriarte, Alfredo. 1989. Treasures of Tunja. Bogotá: El Sello Editorial.

Irvine, Myles. 2004. “Passiflora history”. [Last July 2005]

Johnson, Julie Greer. 1988. The Book in the Americas: The Role of Books and Printing in the Development of Culture and Society in Colonial Latin America. Providence, Rhode Island: John Carter Brown Library.

Kagan, Richard. 1998. Imágenes urbanas del mundo hispánico, 1493-1780. Madrid: Viso.

Kagan, Richard. 2000. Urban Images of the Hispanic World, 1493-1793. New Haven, Connecticut and London: Yale University Press.

Katzew, Ilona, ed. 1996. New World Orders: Casta Painting and Colonial Latin America. New York: Americas Society.

Keleman, Pal. 1977. Vanishing Art of the Americas. New York: Walker.

Kellogg, Susan and Matthew Restall, eds. 1998. Dead Giveaways: Indigenous Testaments of Colonial Mesoamerica and the Andes. Salt Lake City, Utah: University of Utah Press.

Kennedy, Alexandra, ed. 1992. Barroco de la Nueva Granada: Colonial Art from Colombia and Ecuador. New York: Americas Society.

Keuning, J. 1973. Willem Jansz. Blaeu: A biography and history of his work as a cartographer and publisher. Rev. and ed. by Marijke Donkersloot-De Vrij. Amsterdam, Theatrum Orbis Terrarum.

Koentzke, Richard. 1953-1969. Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica, 1493-1810. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Kubler, George. 1952. Cuzco, Reconstruction of the Town and Restoration of its Monuments [Report of the Unesco mission of 1951]. Paris: UNESCO.

Kubler, George. 1985 [1961]. “On the Colonial Extinction of the Motifs of Pre-Columbian Art.” In Studies in Ancient American and European Art. Thomas Reese, ed., pp. 66-74. New Haven, Connecticut and London: Yale University Press.

Kubler, George. 1985. Studies in Ancient American and European Art: The Collected Essays of George Kubler. Thomas Reese, ed. New Haven, Connecticut: Yale University Press.

Kubler, George. 1991. Esthetic Recognition of Ancient Amerindian Art. New Haven, Connecticut: Yale University Press.

Kubler, George and Martin Soria. 1959. Art and Architecture in Spain and Portugal and Their American Dominions, 1500 to 1800. Harmondsworth and Baltimore, Maryland: Penguin Books.

Lane, Kris E. 1998. Pillaging the Empire : Piracy in the Americas, 1500-1750. Armonk, New York: M.E. Sharpe.

Lane, Kris. 2002. Quito 1599: City and Colony in Transition. Albuquerque, New Mexico: University of New Mexico Press.

Lechtman, Heather and Ana María Soldi. 1981. La technología en el mundo andino = Runakunap kawsayninkupaq rurasqankunaqa. Mexico: UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas.

Linares Málaga, Eloy. 1972. Guía didáctica para visitar el Monasterio de Santa Catalina.Arequipa: s.n.

Londoño Vélez, Santiago. 2001. Arte colombiano: 3,500 años de historia. Bogotá: Villegas Editores.

López Baralt, Mercedes. 1989. Icono y conquista: la crónica de Indias ilustrada como texto cultural. Madrid: Hiperión.

MacCormack, Sabine. 1991. Religion in the Andes: Vision and Imagination in Early Colonial Peru. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Macera, Pablo. 1993. La pintura mural andina, siglos XVI-XIX. Lima: Editorial Milla Batres.

Macera, Pablo, Arturo Jiménez Borja and Irma Franke. 1997. Trujillo del Perú. Baltazar Jaime Martínez Compañón. Acuarelas—Siglo VIII. Lima: Fundación del Banco Continental.

Majluf, Natalia. 1999. Los cuadros de mestizaje del virrey Amat: la representación etnográfica en el Perú colonial. Lima: Museo de Arte.

Majluf, Natalia and Luis Wuffarden. 1998. La piedra de Huamanga: lo sagrado y lo profano. Lima: Museo de Arte de Lima.

Mariátegui Oliva, Ricardo. 1981. José Gil de Castro (“el mulato Gil”): vida y obra del gran pintor peruano de los libertadores: obras existentes en Argentina y Chile. Lima, Perú.

Martínez, Pedro Santos. 1994. Mapas, planos, croquis y dibujos sobre Cuyo durante el período hispánico (1561-1810). Mendoza: Ediciones Culturales de Mendoza, Junta de Estudios Históricos de Mendoza.

Martínez Borrero, Juan, et al. 1992. De lo divino y lo profano: arte cuencano de los siglos XVIII y XIX. Quito: Ediciones del Banco Central del Ecuador.

Martínez de Compañón, Baltazar Jaime. 1978-1985-1994. Trujillo del Perú, a fines del S. XVIII, dibujos y acuarelas que mandó hacer el Obispo don Baltazar J. Martínez de Compañón. 9 vols. Madrid: Cultural Hispánica.

Martínez de Compañón, Baltazar Jaime. 1978-1985-1994. Trujillo del Perú, a fines del S. XVIII, dibujos y acuarelas que mandó hacer el Obispo don Baltazar J. Martínez de Compañón. 9 vols. Madrid: Cultural Hispánica.

McNaspy, C.J. 1982. Lost Cities of Paraguay: Art and Architecture of the Jesuit Reductions, 1607-1767. Chicago: Loyola University Press.

McNaspy, C.J. 1988. Las ciudades perdidas de Paraguay: arte y arquitectura de las reducciones jesuíticas, 1607-1767. Bilbao: Universidad de Deutsto.

Melero, José García. 1992. Influencias artisticas entre España y América. Madrid: Editorial MAPFRE.

Mena García, María del Carmen. 1997. La ciudad de Panama en el siglo XVIII: trazado urbano y técnica constructiva. Panama: Editorial Portobelo.

Mendieta Pacheco, Wilson. 1998. Melchor Pérez Holguin: brocha de oro. La Paz: Banco Central de Bolivia.

Mendieta Pacheco, Wilson and Edgar Bustamante Delgado. 1996. Tesoros del arte virreinal: Casa de Moneda de Potosí. Barcelona: Bustamante Editores.

Mesa, José de and Teresa Gisbert. 1970. Bolivia: monumentos históricos y arqueológicos. Mexico City: Pan American Institute of Geography and History.

Mesa, José de and Teresa Gisbert. 1977. Holguín y la pintura virreinal en Bolivia. La Paz: Librería Editorial Juventud.

Mesa, José de and Teresa Gisbert. 1982. Historia de la pintura cuzqueña. Lima: Fundación A.N. Wiese: Banco Wiese.

Mesa, José de and Teresa Gisbert. 1990. La pintura en los museos de Bolivia. La Paz: Editorial Los Amigos del Libro.

Mesa, José de and Teresa Gisbert. 1992. Monumentos de Bolivia. La Paz: Embajada de España en Bolivia.

Mignolo, Walter. 1995. The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality, and Colonization. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press.

Minguet, Charles 1985. Alejandro de Humboldt, historiador y geógrafo de la América Española (1799-1804). J. Padín Videla, trans. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Mo, Charles L. 1992. Splendors of the New World: Spanish Colonial Masterworks from the Viceroyalty of Peru. Charlotte, North Carolina: Mint Museum of Art.

Monasterio de Santa Catalina. 2004. http://www.santacatalina.org.pe/. [Last Accessed July 2005]

Money, Mary. 1983. Los obrajes, el traje y el comercio de ropa en La Paz y la audiencia de Charcas. La Paz: Instituto de Estudios Bolivianos, Facultad de Humanidades, UMSA.

Morales, Consolación. 1970. “Juego en el Perú Virreynal del Siglo XVIII.” Reales Sitios, 23. Madrid

Morales Folguera, José Miguel. 1998. Tunja: atenas del Renacimiento en el Nuevo Reino de Granada. Málaga, Spain: Universidad de Málaga.

Moreno, Carlos, et al. 1996. Españoles y criollos: largas historias de amores y desamores. Buenos Aires: Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico Nacional.

El mudéjar iberoamericano: del Islam al Nuevo Mundo. 1995. Granada: El Legado Andalusí.

Murua, Martín de. 1987. Historia general del Perú. Manuel Ballesteros, ed. Madrid: Hermanos García Noblejas.

Museo de Arte de Lima: 100 obras maestras/Art Museum of Lima: 100 Masterpieces.1992. Lima, Asociación Museo de Arte de Lima y Banco Latino.

Museo Pedro de Osma. 1995. Lima: Fundación Pedro de Osma Gildemeister.

Myers, Kathleen Ann. 2003. “’Redeemer of America’: Rosa de Lima (1586-1617), the Dynamics of Identity and Canonization.” In Colonial Saints: Discovering the Holy in the Americas, 1580-1800. Allan Greer and Jodi Bilinkoff, eds. New York: Routledge.

Nadal Mora, Vicente. 1977. La arquitectura tradicional de Buenos Aires, 1536-1870. Buenos Aires: Editorial Nadal Mora.

Nieri Galindo, Luis. 1989. Pintura en el Virreinato del Perú. Lima: Banco de Crédito del Perú.

Niles, Susan. 1992. “Artist and Empire in Inca and Colonial Textiles.” In To Weave for the Sun: Ancient Andean Textiles in the Museum of Fine Arts, Boston. Rebecca Stone-Miller, ed., pp. 51-65. New York: Thames and Hudson.

Nuti, Lucia. 1994. “The Perspective Plan in the Sixteenth Century: The Invention of a Representational Language.” Art Bulletin 76 (1): 105-129.

O’Phelan Godoy, Scarlett. 1985. Rebellions and revolts in eighteenth century Peru and Upper Peru. Vienna: Bohlau Verlag.

O’Phelan Godoy, Scarlett. 1995. La gran rebelión en los Andes: de Túpac Amaru a Túpac Catari. Cuzco, Peru: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas.

Ortiz de Zevallos, M. Augusto and Jorge Bernales Ballesteros. 1986. Lima a los 450 años. Lima: Centro de Investigación, Universidad del Pacífico.

Otarola Alvarado, Carlos Alberto. 1995. Qeros decorados del Qosqo. Cuzco: Municipalidad del Qosqo.

Page, Carlos. 2001. El camino de las estancias: las estancias Jesuíticas de Córdoba y la Manzana de la Compañia de Jesús, patrimonio de la humanidad = The Road of the Estancias: The Jesuit Estancias of Córdoba and the Society of Jesus, Block Inscription World Heritage List. Córdoba, Argentina: Comisión del Proyecto.

Palmer, Gabrielle G. 1987. Sculpture in the Kingdom of Quito. Albuquerque, New Mexico: University of New Mexico Press.

Palmer, Gabrielle G. 1993. La escultura en la Audiencia de Quito. Quito: Municipio de Quito.

Palmer, Gabrielle and Donna Pierce. 1992. Cambios: The Spirit of Transformation in Spanish Colonial Art. Santa Barbara, California: Santa Barbara Museum of Art

Paoletti, Emilio. 1999. Monedas Macuquinas de 8 Reales de Potosí. Buenos Aires.

Pareja Ortiz, María del Carmen. 1994. Presencia de la mujer sevillana en indias: vida cotidiana. Seville: Imprenta A. Pinelo.

La pasión en el arte quiteño. 1999. Quito: Pontifica Universidad Católica del Ecuador.

Pastor de la Torre, Celso and Luis Enrique Tord. 1999. Perú: fe y arte en el Virreynato.Córdoba: Publicaciones Obra Social y Cultural CajaSur.

Phipps, Elena. 2004. “Tunic (unku) for a child or a statue.” The Colonial Andes: Tapestries and Silverwork, 1530-1830. Elena Phipps, Johanna Hecht, and Cristina Esteras Martin, eds., pp. 270-272. New York: Metropolitan Museum of Art.

Phipps, Elena, Johanna Hecht, and Cristina Esteras Martin, eds. 2004. The Colonial Andes: Tapestries and Silverwork, 1530-1830. New York: Metropolitan Museum of Art; New Haven and London: Yale University Press.

Pillsbury, Joanne. 2002. “Inka Unku: Strategy and Design in Colonial Peru.” Cleveland Studies in the History of Art 7: 68-103.

Pintura en el Virreinato del Perú: el libro de arte del centenario. 1989. Lima: Banco de Crédito del Perú.

Potosí: catalogación de su patrimonio urbano y arquitectónico. 1990. La Paz: Instituto Boliviano de Cultura.

Prado Heuderbert, Javier, et al. 1996. Lima: arquitectura y escultura religiosa virreynal. Lima.

Pratt, Mary Louise. 1988. “Humboldt y la reinvención de América.” Nuevo texto crítico 1 (1): 35-53.

Querejazu, Pedro and Elizabeth Ferrer, eds. 1997. Potosí: Colonial Treasures and the Bolivian City of Silver. New York: Americas Society.

Quilter, Jeffrey and Gary Urton, eds. 2002. Narrative Threads: Accounting and Recounting in Andean Khipu. Austin: University of Texas Press.

Quiroz Chueca, Francisco. 1986. Las ordenanzas de gremios de Lima (siglos XVI-XVIII). Lima.

Quiroz Chueca, Francisco. 1986. Las ordenanzas de gremios de Lima (siglos XVI-XVIII). Lima.

Rama, Angel. 1982. Transculturación narrativa en América Latina. Mexico City: Siglo Veintiuno.

Ramos Sosa, R. 1992. Arte festivo en Lima virreinal, siglos XVI y XVII. Seville: Junta de Andalucía.

El Regreso de Humboldt: exposición en el Museo de la Ciudad de Quito, junio-agosto del 2001. 2001. Quito.

El retorno de los ángeles: Barroco de las cumbres en Bolivia. 1996. Tours: Unión Latina.

Roberts, Miles. 1998. “Art and Empire: José Celestino Mutis and the Art of the Royal Botanical Expedition to Nuevo Granada.” ZooGoer 27(4). National Zoo Publications, Smithsonian Institution.

Rodríguez Cobos, Luis. 1983. Arquitectura limeña: paisajes de una utopia. Lima: Colegio de Arquitectos del Perú.

Rodríguez G. de Ceballos, Alfonso. 1999. “Unión de la descendencia imperial incaica con las casas de Loyola y Borja.” Los siglos de oro en los virreinatos de América: 1550-1700.Pp.186-87. Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoracion de los Centenarios de Felipe II y Carlos V.

Rostworowski de Diez Canseco, María. 1970. “El Repartimiento de Doña Beatriz Coya, en el Valle de Yucay.” Historia y Cultura: Organo del Museo Nacional de Historia (Lima, Peru), vol. 4, pp. 153-267.

Rowe, John H. 1944. An Introduction to the Archaeology of Cuzco. Cambridge. Massachusetts: Papers of the Peabody museum of American Archaeology and Ethnology, Harvard University, vol XXVII, no. 2; No. 7b of the Publications for the Institute of Andean research.

Rowe, John H. 1951. “Colonial Portraits of Inca Nobles.” In The Civilizations of Ancient America: Selected Papers of the 29th International Congress of Americanists. Sol Tax, ed., pp. 258-268. Chicago.

Rowe, John. 1989. El plano más antiguo del Cuzco: dos parroquias de la ciudad vistas en 1643. Cuzco: Instituto Nacional de Cultura.

Ruiz de Montoya, Antonio and C.J. McNaspy. 1993. The Spiritual Conquest Accomplished by the Religious of the Society of Jesus in the Provinces of Paraguay, Paraná, Uruguay, and Tape. St. Louis, Missouri: Institute of Jesuit Sources.

San Cristóbal Sebastian, Antonio. 1988. Arquitectura virreynal religiosa de Lima. Lima: Librereia Studium.

San Cristóbal Sebastian, Antonio. 1992. Lima: estudios de la arquitectura virreinal. Lima: Epígrafe Editores.

San Cristóbal Sebastian, Antonio. 1998. Esplendor del barroco en Ayacucho: retablos y arquitectura religiosa en Huamanga. Lima: Banco Latino, Ediciones Peisa.

San Cristóbal Sebastian, Antonio. 1999. Teoria sobre la historia de la arquitectura virreinal peruana. Lima: Universidad Nacional de Ingeniería.

San Cristóbal Sebastian, Antonio. 2000. Estructuras ornamentales de la arquitectura virreinal peruana. Lima: Universidad Nacional de Ingeniería.

Sarro, Patricia J. 1996. “Our Lady of Cocharcas on the Altar” and “Our Lady of Cocharcas Under the Baldachin.” In Converging Cultures: Art and Identity in Spanish America. Fane, Diana, ed., pp. 222-25. Brooklyn, New York: The Brooklyn Museum and Harry Abrams.

Schenone, Héctor. 1992, 1998. Iconografía del arte colonial: Jesucristo. Buenos Aires: Fundación Tarea.

Schenone, Héctor. 1998. Patrimonio artístico nacional inventario de bienes muebles: Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires: Academia Nacional de Belles Artes.

Sebastián, Santiago. 1990. El barroco iberoamericano. Madrid: Encuentro.

Sebastián, Santiago. 1992. Iconografía e iconología del arte novohispano. Mexico City: Azabache.

Seed, Patricia. 1995. Ceremonies of Possession in Europe’s Conquest of the New World, 1492-1640. Cambridge and New York: Cambridge University Press.

Seibold, Katharine E. 1992. “Textiles and cosmology in Choquecancha, Cuzco, Peru.” InAndean Cosmologies through Time: Persistence and Emergence. R. Dover, K. Seibold and J. McDowell, eds., pp. 166-201. Bloomington: Indiana Univ. Press.

Los siglos de oro en los virreinatos de América: 1550-1700. 1999. Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoracion de los Centenarios de Felipe II y Carlos V.

Simposio internazionale sul Barocco latino americano: Roma 21/24 aprile 1980. 1982. Rome: Istituto italo-latino americano.

Socolow, Susan Migden. 2000. The Women of Colonial Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.

Sollers, Philippe and Marie-Claire Adès. 1995. Baroque du Paraguay. Paris: Musée-Galerie de la Seita.

Salomon, Frank. 2004. The Cord Keepers : Khipus and CulturalLife in a Peruvian Village.Durham, NC: Duke University Press.

Stastny, Francisco. 1981. Las artes populares del Perú. Madrid: Ediciones Edubanco.

Stastny, Francisco. 1981. El manierismo en la pintura colonial latinamericana. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Stone-Miller, Rebecca. 1992. To Weave for the Sun: Andean Textiles in the Museum of Fine Arts, Boston. Boston: Museum of Fine Arts.

Stroessner, Robert and Teddy Dewalt. 1990. Three Artists of Cuzco: Three Centuries of Colonial Art. Washington, D.C.: Organization of American States.

Szászdi, Adam. 1986. “El Trasfondo de un cuadro: ‘Los Mulatos de Esmeraldas’ de Andrés Sánchez Galque.” Cuadernos Prehispánicos (Valladolid, Spain) 12 (1986-1987): 93-142.

Terán Najas, Rosemarie. 1994. Arte, espacio y religiosidad en el convento de Santo Domingo. Quito: Ediciones Libri Mundi.

Timberlake, Marie. 1999. “The Painted Colonial Image: Jesuit and Andean Fabrication of History in Matrimonio de García de Loyola con Nusta Beatriz.” Journal of Medieval and Early Modern Studies 29 (3): 563-598.

Ulloa, Antonio de. 1807. A Voyage to South America: Describing at large the Spanish Cities, Towns, Provinces &c. on that Extensive Continent, 2 vols. Trans. John Adams. London: John Stockdale.

Umberger, Emily and Tom Cummins, eds. 1995. Native Artists and Patrons in Colonial Latin America. Tucson, Arizona: University of Arizona Press.

Urton, Gary. 1998. “From Knots to Narratives: Reconstructing the Art of Historical Record Keeping in the Andes from Spanish Transcriptions of Inka Khipus.” Ethnohistory 45:3 (Summer).

Urton, Gary. 2003. Signs of the Inka Khipu: Binary Coding in the Andean Knotted-String Records. Austin, Texas: University of Texas Press.

Valencia Zegarra, Alfredo and Arminda Gibaja Oviedo. 1992. Machu Picchu: la investigación y conservación del monumento arqueológico después de Hiram Bingham. Cuzco: Municipalidad del Qosqo.

Vallín, Rodolfo and Clemencia Arango. 1998. Imágenes bajo cal & pañete: pintura mural de la colonia en Colombia. Bogotá: El Sello Editorial.

Velarde, Héctor. 1980. El barroco, arte de conquista; el neo-barroco en Lima. Lima: Universidad de Lima.

Villa Rodríguez, José, ed. 2000. Potosí: plata para Europa. Sevilla: Universidad de Sevilla/Fundacíon El Monte.

Viñuales, Graciela María. 1983. La ciudad de Salta y su región. Buenos Aires: Academia Nacional de Bellas Artes.

Waisman, Marina and Alexander Ricardo Jesse. 1987. Arquitectura colonial argentina. Buenos Aires: Summa.

Weismann, Elizabeth Wilder. 1976. Americas: The Decorative Arts in Latin America in the Era of the Revolution. Washington, D.C.: Renwick Gallery.

Wethey, Harold E. 1949. Colonial Architecture and Sculpture in Peru. Cambridge. Massachusetts: Harvard University Press.

Wuffarden, Luis Eduardo. 1996. La procesión del Corpus en el Cuzco. Seville: Unión Latina.

Wuffarden, Luis Eduardo. 1999. “Entrada del virrey arzobispo Morcillo en Potosí” en Los siglos de oro en los virreinatos de América: 1550-1700. Pp. 1461-48. Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V.

Wuffarden, Luis Eduardo. 1999. ‘El Cristo de los Temblores” en Los siglos de oro en los virreinatos de América: 1550-1700. Pp. 354-356. Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V.

Wuffarden, Luís Eduardo. 2004. “Portrait of a Nusta,” en The Colonial Andes: Tapestries and Silverwork, 1530-1830. Elena Phipps, Johanna Hecht and Cristina Esteras Martín, eds. pp. 160-163. New York: Metropolitan Museum of Art.

Wuffarden, Luís Eduardo. 2004. “Marcos Chiguan Topa” en The Colonial Andes: Tapestries and Silverwork, 1530-1830. Elena Phipps, Johanna Hecht and Cristina Esteras Martín, eds. pp. 200-202. New York: Metropolitan Museum of Art.

Zegarra López, Dante. 1985. Monasterio de Santa Catalina de Sena de Arequipa y Da. Ana de Monteagudo, priora. Arequipa: Corporación Departamental de Desarrollo de Arequipa.

El amauta dedicó su vida a estudiar y analizar la marginación, la injusticia y las condiciones de vida del campesino. por si eso fuera poco, tomó la antropología, para estudiar y defender esa cultura andina autóctona, también Arguedas reclama el respeto al medio ambiente base de la cosmovisión andina autóctona, además le preocupaba el declive de los valores, principios y la filosofía de los autóctonos donde la concepción de la relación entre hombre y tierra era de sujeto/sujeto. Sin embargo, este sistema político y el modelo económico voraz, aniquilador, genocida y etnocida ha destruido la cosmovisión andina imponiendo una forma de comprender la relación de sujeto/objeto entre hombre y tierra. Entonces Arguedas emprende un trabajo arduo, constante, con decisión es por eso que dice: “Estoy luchando con tremendo esfuerzo y me siento perplejo por dentro. No sé adónde iré a parar. Lo que me sostiene es mi fervor por el Perú”. Esas fueron las palabras que envió José María Arguedas a su psicoanalista Lola Hoffman en una carta con fecha de marzo de 1967. Después de haber transcurrido un año, con frustraciones y agobiado, Arguedas escribe su última carta, una carta colectiva a los miembros de su casa de estudio, en la que se encuentran las siguientes líneas que versan: “Todo cuanto he hecho mientras tuve energías pertenece al campo ilimitado de la universidad y sobre todo al desinterés y la devoción por el Perú y el ser humano”.

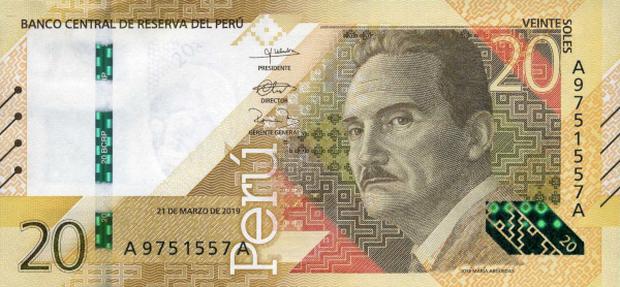

El amauta dedicó su vida a estudiar y analizar la marginación, la injusticia y las condiciones de vida del campesino. por si eso fuera poco, tomó la antropología, para estudiar y defender esa cultura andina autóctona, también Arguedas reclama el respeto al medio ambiente base de la cosmovisión andina autóctona, además le preocupaba el declive de los valores, principios y la filosofía de los autóctonos donde la concepción de la relación entre hombre y tierra era de sujeto/sujeto. Sin embargo, este sistema político y el modelo económico voraz, aniquilador, genocida y etnocida ha destruido la cosmovisión andina imponiendo una forma de comprender la relación de sujeto/objeto entre hombre y tierra. Entonces Arguedas emprende un trabajo arduo, constante, con decisión es por eso que dice: “Estoy luchando con tremendo esfuerzo y me siento perplejo por dentro. No sé adónde iré a parar. Lo que me sostiene es mi fervor por el Perú”. Esas fueron las palabras que envió José María Arguedas a su psicoanalista Lola Hoffman en una carta con fecha de marzo de 1967. Después de haber transcurrido un año, con frustraciones y agobiado, Arguedas escribe su última carta, una carta colectiva a los miembros de su casa de estudio, en la que se encuentran las siguientes líneas que versan: “Todo cuanto he hecho mientras tuve energías pertenece al campo ilimitado de la universidad y sobre todo al desinterés y la devoción por el Perú y el ser humano”. Sin embargo, los latidos del país nunca estuvieron atentos a José María Arguedas. ¿En qué billete se ha impreso su rostro?, ¿qué estatua de homenaje se ha levantado en un lugar céntrico de la capital?, lo que es peor ¿qué edición popular ha impreso el gobierno peruano o alguna institución gubernamental para difundir su aporte intelectual? Ninguna (el Congreso ha editado una antología pero no es de divulgación popular). De parte del gobierno regional no hubo; tampoco hay interés de promover iniciativas de difusión u otro por estilo para promover la lectura y estudio a Arguedas que muy bien podría alimentar el espíritu humano, fortalecer la identidad apurimeña del peruano y hasta nos ayudaría a implementar políticas de desarrollo regional y nacional si ponemos en practica sus planteamientos filosóficos y antropológicos. Es cierto que el mejor homenaje es leer sus textos, pero lo mas importante es valorar el aporte intelectual (planteamientos de mejora y/o solución) a los problemas concretos del país y poner en praxis los planteamientos teóricos, por ejemplo, se habla de una Reforma Educativa Regional de Apurímac, esta reforma se debería diseñar a partir de los aportes teóricos que planteo Arguedas en el sector educación coherente a la realidad de la región y del país.

Sin embargo, los latidos del país nunca estuvieron atentos a José María Arguedas. ¿En qué billete se ha impreso su rostro?, ¿qué estatua de homenaje se ha levantado en un lugar céntrico de la capital?, lo que es peor ¿qué edición popular ha impreso el gobierno peruano o alguna institución gubernamental para difundir su aporte intelectual? Ninguna (el Congreso ha editado una antología pero no es de divulgación popular). De parte del gobierno regional no hubo; tampoco hay interés de promover iniciativas de difusión u otro por estilo para promover la lectura y estudio a Arguedas que muy bien podría alimentar el espíritu humano, fortalecer la identidad apurimeña del peruano y hasta nos ayudaría a implementar políticas de desarrollo regional y nacional si ponemos en practica sus planteamientos filosóficos y antropológicos. Es cierto que el mejor homenaje es leer sus textos, pero lo mas importante es valorar el aporte intelectual (planteamientos de mejora y/o solución) a los problemas concretos del país y poner en praxis los planteamientos teóricos, por ejemplo, se habla de una Reforma Educativa Regional de Apurímac, esta reforma se debería diseñar a partir de los aportes teóricos que planteo Arguedas en el sector educación coherente a la realidad de la región y del país.

Not all continents are equally diverse in the number of spoken languages. Whereas Asia leads the

Not all continents are equally diverse in the number of spoken languages. Whereas Asia leads the

The reason why English, French and Spanish are among the world’s most widespread languages has its roots in the imperial past of the nations where they originate.

The reason why English, French and Spanish are among the world’s most widespread languages has its roots in the imperial past of the nations where they originate. About 3 percent of the world’s population accounts for 96 percent of all languages spoken today. Out of all languages in the world, 2,000 have fewer than 1,000 native speakers.

About 3 percent of the world’s population accounts for 96 percent of all languages spoken today. Out of all languages in the world, 2,000 have fewer than 1,000 native speakers. Whereas English lags behind in the number of native speakers, it is by far the world’s most commonly studied language. Overall, more people learn English than French, Spanish, Italian, Japanese, German and Chinese combined.

Whereas English lags behind in the number of native speakers, it is by far the world’s most commonly studied language. Overall, more people learn English than French, Spanish, Italian, Japanese, German and Chinese combined.

La Diócesis de Huánuco saluda a todos los huanuqueños por las celebraciones del 476 aniversario de fundación de la ciudad y pide a Dios que siga bendiciendo a toda la Región Huánuco con sus 11 provincias por la intercesión de la Virgen María Asunta a los cielos.

La Diócesis de Huánuco saluda a todos los huanuqueños por las celebraciones del 476 aniversario de fundación de la ciudad y pide a Dios que siga bendiciendo a toda la Región Huánuco con sus 11 provincias por la intercesión de la Virgen María Asunta a los cielos.

El cadáver del hermano del congresista Jorge Rimarachín fue velado en el auditorio 2 de la Facultad de Educación.

El cadáver del hermano del congresista Jorge Rimarachín fue velado en el auditorio 2 de la Facultad de Educación.

Los nombres de las castas variaban de región a región de la América española y cambiaban a través del tiempo.

Los nombres de las castas variaban de región a región de la América española y cambiaban a través del tiempo. Por ello, en los cuadros no sólo aparecen personas, sino también sus alimentos, carácter y manera de ganarse la vida. Estas pinturas son una rica fuente de información para el estudio de los alimentos, el comercio, la historia del vestido y la historia de las mentalidades.

Por ello, en los cuadros no sólo aparecen personas, sino también sus alimentos, carácter y manera de ganarse la vida. Estas pinturas son una rica fuente de información para el estudio de los alimentos, el comercio, la historia del vestido y la historia de las mentalidades. 1. Español con India, Mestizo

1. Español con India, Mestizo Martínez de Compañón, Baltazar Jaime. 1978-1985-1994. Trujillo del Perú, a fines del S. XVIII, dibujos y acuarelas que mandó hacer el Obispo don Baltazar J. Martínez de Compañón. 9 vols. Madrid: Cultural Hispánica.

Martínez de Compañón, Baltazar Jaime. 1978-1985-1994. Trujillo del Perú, a fines del S. XVIII, dibujos y acuarelas que mandó hacer el Obispo don Baltazar J. Martínez de Compañón. 9 vols. Madrid: Cultural Hispánica.

Entonces se le planteó el caso de las universidades que, siendo abiertamente “pontificias” y “católicas”, son utilizadas como plataforma para expandir y promover estas tendencias contrarias a los valores cristianos,

Entonces se le planteó el caso de las universidades que, siendo abiertamente “pontificias” y “católicas”, son utilizadas como plataforma para expandir y promover estas tendencias contrarias a los valores cristianos,