[Visto: 2526 veces]

Nosotros somos Iglesia y la Iglesia está en nosotros

Por Cardenal Joseph Ratzinger – Papa Benedicto XVI

Inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial Romano Guardini acuñó una fórmula, que se convirtió rápidamente en un slogan del catolicismo alemán: “Un acontecimiento de incalculable valor ha comenzado: la Iglesia se despierta en las almas”. El fruto de este despertar ha sido el Concilio Vaticano II, el cual expresó en sus documentos y convirtió así en patrimonio de toda la Iglesia lo que en aquellos cuatro decenios llenos de fermento y de esperanzas -de 1920 a 1960- había madurado en cuanto a conocimiento a través de la fe. Para poder comprender el Vaticano II es necesario, por lo tanto, dar una mirada a este período y tratar de descubrir al menos en grandes trazos, las líneas y las tendencias que han confluido en el Concilio. Por consiguiente, procederé a presentar primero las ideas que se elaboraron en aquel período. para luego desarrollar los elementos fundamentales de la doctrina conciliar sobre la Iglesia.

1.La Iglesia como “Cuerpo de Cristo”

a. La imagen del Cuerpo Místico

“La Iglesia se despierta en las almas”. Esta frase de Guardini había sido formulada muy conscientemente, porque precisamente en ella aparece que la Iglesia era finalmente reconocida y experimentada como algo interior, que no se encuentra frente a nosotros como una institución cualquiera, sino que vive en nosotros mismos.

Si hasta ese momento la Iglesia había sido mirada sobre todo como una estructura y una organización, ahora surgía por fin la conciencia propia de que nosotros mismos somos la Iglesia; de que ella es mucho más que una organización: es el organismo del Espíritu Santo, algo vital; que nos aferra a todos a partir de lo más íntimo de nuestro ser. Esta nueva conciencia de la Iglesia encontró su expresión lingüística en el concepto de “Cuerpo Místico de Cristo”. En esta fórmula se expresa una experiencia nueva y liberadora de la Iglesia que Guardini al final de su vida, precisamente en el año de la publicación de la Constitución conciliar sobre la Iglesia, describió otra vez así: la Iglesia “no es una institución imaginada y construida por los hombres…, sino una realidad viva… Ella vive todavía a través del tiempo; se desarrolla como todas las realidades vivas; cambia… y sin embargo en su realidad más profunda, es siempre la misma y su núcleo más íntimo es Cristo… Mientras sigamos considerando la Iglesia sólo como una organización…; como un aparato burocrático…; como una asociación… no tomamos frente a ella una justa postura. La Iglesia, en cambio, es una realidad viva y nuestra relación con ella debe ser también vida”. (R. GUARDINI, die Kirche des Herrn, 1965, p. 41).

Es difícil comunicar el entusiasmo, la alegría que hubo entonces con esta toma de conciencia. Durante la época del pensamiento liberal, e incluso hasta la primera guerra mundial, la Iglesia católica era considerada como un aparato burocrático fosilizado, que se oponía tenazmente a las conquistas de la época moderna. La teología presentaba la cuestión del Primado tan en primer plano, que hacía aparecer a la Iglesia esencialmente como una institución centralísticamente articulada; cuestión ésta que se defendía tenazmente, pero frente a la cual, sin embargo, se colocaba uno tan sólo desde el exterior. Ahora volvía a ser claro que la Iglesia es mucho más, que todos nosotros la hacemos progresar de manera vital en la fe, así como ella nos hace progresar. Había llegado a ser claro que la Iglesia vive un crecimiento orgánico a lo largo de los siglos y que continúa hoy. Igualmente que a través de ella permanece actual el misterio de la encarnación: Cristo camina aún a través de los tiempos.

Si nos preguntamos cuáles fueron los elementos que se adquirieron durante este primer punto de partida y que luego reaparecieron en el Vaticano II, podemos responder así: el primer aspecto fue la definición cristológica del concepto de la Iglesia. J. A. Mohler, el gran renovador de la teología católica después de la desolación del Iluminismo, dijo una vez: una cierta teología católica errónea podría ser sintetizada caricaturísticamente con esta frase: “Al principio Cristo ha fundado la jerarquía y con esto ha provisto suficientemente a la Iglesia hasta el fin de los tiempos”, pero a esto se contrapone el hecho de que la Iglesia es Cuerpo Místico, es decir, que Cristo mismo es siempre su nuevo fundamento y que El jamás es sólo un pasado en ella, sino siempre y sobre todo su presente y su futuro. La Iglesia es la presencia de Cristo, es decir, nuestra contemporaneidad con El y su contemporaneidad con nosotros. Ella vive de esto: del hecho de que Cristo está presente en nuestros corazones. De allí él forma su Iglesia. Por consiguiente la primera palabra de la Iglesia es Cristo y no ella misma; ella permanece sana en la medida en que toda su atención se dirija a él. El Vaticano II ha colocado esta concepción en un modo tan grandioso al vértice de sus consideraciones, que el texto fundamental sobre la Iglesia comienza precisamente con las palabras: “Lumen Gentium cum sit Christus”. Porque Cristo es la luz del mundo, por eso existe un reflejo de su gloria: la Iglesia que transmite su esplendor. Si uno quiere comprender rectamente el Vaticano II, debe siempre comenzar de nuevo por esta frase inicial.

En segundo lugar, desde este punto de partida se debe establecer el aspecto de la interioridad y el carácter de comunión de la Iglesia. Ella crece desde lo interno hacia lo externo y no viceversa. La Iglesia significa ante todo la más íntima comunión con Cristo; ella se forma en la vida sacramental, en las actitudes fundamentales de la fe, de la esperanza y del amor. De esta manera, si alguno pregunta: “¿qué debo hacer para ser Iglesia y crecer como Iglesia?”, la respuesta no puede ser sino la siguiente: debes primero que todo tratar de ser uno que vive la fe, la esperanza, la caridad. La oración y la recepción de los sacramentos, en los que la oración misma de la Iglesia sale a nuestro paso, es lo que construye la Iglesia.

En alguna ocasión un párroco me contó que desde hacía muchos años no salía ninguna vocación sacerdotal de su comunidad. ¿Qué debía hacer entonces? Las vocaciones no las puede fabricar uno, sólo el Señor puede concederlas. Sin embargo, ¿debemos permanecer con las manos cruzadas? El decidió entonces hacer cada año una peregrinación larga y fatigosa al santuario mariano de Altotting con esta intención de oración, invitando a todos aquellos que condividían esa intención para que participaran juntos en la peregrinación y en la oración. Año tras año los participantes crecieron de número y el año pasado, finalmente, ellos han podido festejar, con inmenso gozo de todo el pueblo, la primera misa de un sacerdote de su población.

La Iglesia crece desde dentro: esto es lo que quiere decir la expresión “Cuerpo de Cristo”. Sin embargo, esto implica también otro elemento: Cristo se ha construido un cuerpo y en él estoy llamado a insertarme de manera completa como un humilde miembro (sólo así se puede encontrar a Cristo), puesto que llego a ser un miembro suyo, un órgano suyo en este mundo y por consiguiente para la eternidad. La idea liberal según la cual Jesús sería interesante, mientras que la Iglesia sería un asunto infeliz, se diferencia completamente por sí misma de esta toma de conciencia. Cristo se da solamente en su Cuerpo, jamás en un mero ideal. Esto quiere decir: junto con los otros, en la ininterrumpida comunión que atraviesa los tiempos. La Iglesia no es una idea, sino un Cuerpo. Que Cristo se hiciera carne fue el escándalo con el que tropezaron tantos contemporáneos de Jesús y que continúa en el escándalo que se ofrece hoya la Iglesia; a este respecto, sin embargo, vale también el dicho: Bienaventurados los que no se escandalicen de mí.

Este carácter comunitario de la Iglesia significa también necesariamente su carácter de “nosotros”: ella no es una parte marginal, sino que somos nosotros mismos los que la constituimos. Ciertamente ninguno puede decir “yo soy la Iglesia”, pero cada uno puede y debe decir: “nosotros somos la Iglesia”. Y este “nosotros” no es, por su parte, un grupo que se aísla, sino que más bien se mantiene al interior de la comunidad entera de todos los miembros de Cristo, vivos y muertos. De esta manera, entonces, un grupo puede decir de verdad: nosotros somos Iglesia. La Iglesia está aquí, en este “nosotros” espacioso que abre fronteras (sociales y políticas como también las fronteras entre cielo y tierra). Nosotros somos la Iglesia: de aquí nace la corresponsabilidad y también la posibilidad de colaborar en primera persona; pero de ahí resulta también, por consiguiente, un derecho a la crítica, la cual sin embargo debe ser siempre ante todo autocrítica. La Iglesia pues, debemos repetirlo, no está al margen de nosotros, no son los demás sino que nosotros mismos la construimos. También estas ideas fueron madurando hasta llegar directamente al Concilio. De ellas derivaron todo lo que se dijo acerca de la común responsabilidad de los laicos y todo lo que se instituyó, en cuanto a formas jurídicas, para una sensata realización de ello.

En este tema, finalmente, entra además la idea del desarrollo y, por lo tanto, de la dinámica histórica de la Iglesia. Un cuerpo permanece idéntico a sí mismo precisamente por el hecho de que en el proceso de la vida se hace continuamente nuevo. Para el Cardenal Newman esta idea del desarrollo llegó propiamente a ser el verdadero puente para su conversión al catolicismo. Creo que efectivamente ella hace parte de aquel número de conceptos fundamentales para el catolicismo, que aún están muy lejos de haber sido considerados suficientemente; sin embargo, el Vaticano II tuvo el mérito de haberla formulado solemnemente por primera vez en un documento magisterial. En efecto, aquel que se quiere aferrar únicamente al valor literal de la Escritura o a las formas de la Iglesia de los Padres, posterga la Iglesia en el “ayer”, la consecuencia de esto es entonces una fe totalmente estéril, que no tiene cosa alguna que decir al hoy, o un poder tal que hace saltar de un golpe dos mil años de historia, botándolos en los tachos de basura de las cosas equivocadas, y que trata por lo tanto de imaginar cómo el Cristianismo debería aparecer únicamente según la Escritura o según Jesús. Pero lo que saldría de ahí tan sólo puede ser un producto artificial de nuestra propia creación, que no tendría en sí consistencia alguna. Una identidad real con el origen sólo existe donde al mismo tiempo hay una continuidad viva que desarrolla el origen y, de esta manera, lo custodia.

b. Eclesiología eucarística

Debemos ahora retornar de nuevo a los desarrollos del tiempo preconciliar, La primera fase del descubrimiento interno de la Iglesia se había centrado, como ya lo hemos dicho en torno al concepto del Cuerpo Místico de Cristo, que se elaboró a partir de Pablo y que puso en primer plano las ideas de la presencia de Cristo y de la dinámica propia del ser vivo. Algunos estudios posteriores condujeron a un mayor conocimiento. Principalmente Henri de Lubac, en una obra grandiosa llena de gran erudición, aclaró que el término ‘corpus mysticum’ originariamente designaba la Sagrada Eucaristía y que, para Pablo como para los Padres de la Iglesia, la idea de Iglesia como Cuerpo de Cristo estaba inseparablemente ligada con la idea de la Eucaristía, en la cual el Señor está presente corporalmente y nos da su cuerpo como alimento. Surgió así una eclesiología eucarística, llamada frecuentemente también eclesiología de la ‘comunión’. Esta eclesiología de la ‘comunión’ llegó a ser el verdadero y propio corazón de la doctrina del Vaticano II sobre la Iglesia, el elemento nuevo y al mismo tiempo totalmente ligado a los orígenes, que el Concilio quiso darnos.

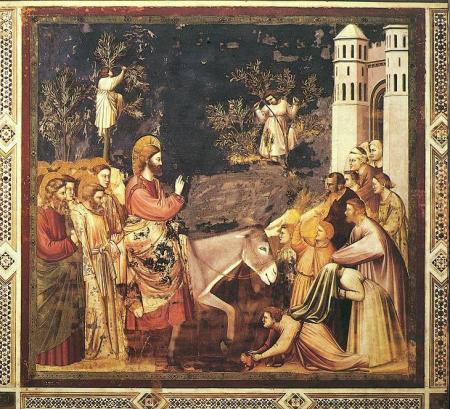

Ahora bien, ¿qué se entiende por eclesiología eucarística? Trataré de referirme brevemente a algunos puntos fundamentales. El primero es que la última cena de Jesús viene a ser reconocible propiamente como el verdadero acto de fundación de la Iglesia: allí Jesús entrega a los suyos esta Liturgia de su muerte y de su resurrección y les obsequia así la fiesta de la vida. El repite en la última cena el pacto del Sinaí, o mejor aún, lo que allá había sido un presagio a través del signo, ahora llega a ser completamente realidad: la comunión de sangre y de vida entre Dios y el hombre. Diciendo esto, queda claro que la última cena anticipa la cruz y la resurrección y, al mismo tiempo, las presupone necesariamente, porque de lo contrario todo permanecería como un gesto vacío. Por esto los Padres de la Iglesia pudieron decir, con una imagen muy bella, que la Iglesia ha brotado del costado desgarrado del Señor, del cual salieron sangre y agua. Cuando afirmo, pues, que la última cena es el comienzo de la Iglesia, en realidad estoy diciendo la misma cosa, aunque desde otro punto de vista. Efectivamente, también esta fórmula significa que la Eucaristía liga a los hombres entre sí, pero no sólo entre ellos mismos, sino también con Cristo, quien de esta manera los hace Iglesia. Al mismo tiempo con esto se da también la fundamentación constitucional de la Iglesia: la Iglesia vive en comunidad eucarística. La Misa es su constitución, puesto que la Iglesia en sí misma, en su esencia, es Misa, servicio de Dios y por lo tanto servicio a los hombres, servicio para la transformación del mundo.

La Misa es la forma de la Iglesia: esto significa que en ella se realiza una relación totalmente original, de multiplicidad y unidad, que no existe en otra parte. En cada celebración de la Eucaristía el Señor está realmente presente. El efectivamente ha resucitado y no muere más, así no se le puede dividir en partes. El siempre se da entero e indiviso. Por esto el Concilio dice: “La Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles que, en unión con sus pastores, reciben también el nombre de Iglesias en el Nuevo Testamento. Ellas son pues en su propio lugar el Pueblo Nuevo, llamado por Dios en el Espíritu Santo y en plenitud (cf. I Tes 1,5)… En estas comunidades, por más que sean con frecuencia pequeñas y pobres o vivan en la dispersión, Cristo está presente, el cual con su poder da unidad a la Iglesia, una, santa, católica y apostólica” (LG 26). Esto significa que del planteamiento de la eclesiología eucarística se sigue aquella eclesiología de las Iglesias locales, típica del Vaticano II, que representa el fundamento interior, sacramental, de la doctrina de la colegialidad, acerca de la cual debemos hablar ahora.

Sin embargo, debemos ver antes la formulación del Concilio de manera más precisa, para comprender su enseñanza en un modo correcto. En este punto, efectivamente, el Vaticano II se encuentra al mismo tiempo con sugerencias provenientes de la teología ortodoxa y de la protestante, que no obstante integra en una más amplia concepción católica. La idea de la eclesiología eucarística había sido expresada por primera vez en la teología ortodoxa de los teólogos rusos que se encontraban en el exilio y había sido puesta en confrontación con el presunto centralismo romano: toda comunidad eucarística, decían, es ya totalmente Iglesia, puesto que tiene enteramente a Cristo. Por consecuencia, la unidad exterior con otras comunidades no es constitutiva para la Iglesia, por lo que, se concluye, la unidad con Roma puede no ser constitutiva para la Iglesia. Tal unidad es algo hermoso, ya que representa la plenitud de Cristo hacia lo externo, pero no pertenece propiamente a la esencia de la Iglesia, puesto que no se puede añadir algo a la totalidad de Cristo.

Desde el punto de partida protestante, por su parte, su representación de la Ig1esia tendía en la misma dirección. Lutero no podía reconocer al Espíritu de Cristo en la Iglesia universal, a la que por el contrario la veía incluso como instrumento del Anticristo. Tampoco podía considerar a las Iglesias estatales protestantes, que surgieron de la Reforma, como Iglesia en sentido verdadero y propio, en cuanto que eran únicamente instrumentos sociopolíticos necesario en vista de un determinado fin, puesto bajo la guía de los poderes políticos, pero nada más. Para Lutero, la Iglesia se concentró en la comunidad: sólo la asamblea que escucha la Palabra de Dios en un determinado lugar es Iglesia. Por consiguiente él sustituyó completamente el término “Iglesia” con el término “comunidad”. De esta manera la Iglesia se convierte, en el pensamiento de Lutero, en un concepto negativo.

Si volvemos ahora al texto del Concilio, nos resultan evidentes algunos matices. En efecto, no dice simplemente: “La Iglesia está completamente presente en toda comunidad que celebra la Eucaristía”, sino que formula en cambio: “La Iglesia está realmente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles que, en unión con sus pastores, reciben también el nombre de Iglesias… “. Dos elementos son importantes aquí: la comunidad debe ser “legítima” para ser Iglesia y ella es legítima “en unión con sus pastores”. ¿Qué significa esto? Significa en primer lugar que ninguno puede hacerse Iglesia por sí mismo. Un grupo no puede simplemente reunirse, leer el Nuevo Testamento y decir: Ahora nosotros somos Iglesia, pues el Señor está allí donde dos o tres se reúnen en su nombre. Así como la fe deriva del escuchar y no es un producto de las decisiones o reflexiones propias, así a la Iglesia pertenece esencialmente el elemento de “recibir”. La fe efectivamente es un encuentro con aquello que no puedo discurrir o producir con mi propio esfuerzo, sino que en cambio me debe precisamente salir al encuentro. Esta estructura del recibir, del encontrar, la llamamos “sacramento”. Por esto el hecho de que viene recibido y que ninguno se lo puede conferir a sí mismo entra también en la forma fundamental del sacramento. Ninguno se puede bautizar a sí mismo, ni puede atribuirse a sí mismo la ordenación sacerdotal, como tampoco puede absolverse sus propios pecados. De esta estructura de encuentro depende también el hecho de que un arrepentimiento perfecto, por su misma esencia, no puede permanecer en el interior, sino que impele hacia la forma de encuentro del sacramento. Por consiguiente, si alguien se entrega la Eucaristía a sí mismo y la toma por sí mismo, no es simplemente una infracción contra las prescripciones exteriores del derecho canónico, sino una herida a la más íntima estructura del sacramento. El hecho de que en este sacramento el sacerdote pueda suministrarse a sí mismo el Sagrado Don, reenvía al “mysterium tremendum” al que se encuentra expuesto en la Eucaristía: obrar “in persona Christi” es al mismo tiempo representarlo a El y ser un hombre pecador, que vive completamente de ese acoger su Don.

La Iglesia no se la puede hacer, se la debe recibir; es decir, recibirla de donde ella ya existe, de donde ella está realmente presente: de la comunidad sacramental de su Cuerpo que atraviesa la historia. Pero se debe añadir algo que ayuda a comprender esa difícil expresión “comunidad legítima”: Cristo dondequiera está entero. Esta es la primera cosa importantísima que el Concilio ha formulado, en unión con sus. hermanos ortodoxos. Pero también El dondequiera es uno solo y por lo tanto yo puedo tener la unidad con el Señor solamente en la unidad que El mismo es, en la unidad con los demás que constituyen también su Cuerpo y que, en la Eucaristía, deben llegar a serio nuevamente. Por consiguiente, la unidad entre quienes pertenecen a las comunidades que celebran la Eucaristía no es un añadido exterior a la eclesiología eucarística, sino su condición interna: sólo en la unidad existe el uno. Por esto el Concilio apela a la responsabilidad propia de las comunidades, pero excluye toda autosuficiencia de ellas. Esto desarrolló una eclesiología para la cual el ser católico, es decir, la comunión de los creyentes de todos los lugares y de todos los tiempos, no es un elemento externo de tipo organizativo, sino una gracia proveniente de lo interno, y al mismo tiempo, signo visible de la gracia del Señor, que solamente puede dar la unidad superando fronteras tan numerosas.

2. La Colegialidad de los Obispos

A la eclesiología eucarística va ligada, muy estrechamente, la idea de la colegialidad episcopal, la cual en la misma medida, también hace parte de las columnas fundamentales de la eclesiología del Vaticano II. Esta idea se desarrolló a partir de los estudios sobre la estructura del culto divino de la Iglesia. Creo no equivocarme al afirmar que el primero que la formuló de manera clara, abriendo así las puertas al Concilio sobre este punto, fue el liturgista belga Bernard Botte. Esto es importante en cuanto que se hace visible el nexo con el movimiento litúrgico de la época entre las dos guerras, que fue el verdadero y propio terreno de alimentación para la mayor parte de las concepciones que hemos expuesto hasta ahora. Fuera del motivo histórico, esto es importante también porque muestra el nexo interno de las ideas, sin el cual no se las puede comprender correctamente.

La disputa sobre la colegialidad no es una discusión entre el Papa y los Obispos acerca del poder que: tienen en la Iglesia. Sin embargo, fácilmente se podría degenerar en ello, de tal modo que quienes están implicados deben siempre preguntarse si no han caído en esa vía equivocada. Tampoco es propiamente una disputa acerca de las formas jurídicas y de las estructuras institucionales. La colegialidad en su esencia, está en cambio ordenada a aquel servicio verdadero y propio de la Iglesia: el servicio divino (la Misa). Bernard Botte tomó este concepto de las más antiguas prescripciones litúrgicas que nos han sido transmitidas y lo concibió a partir de allí. Sin embargo esto fue objetado, aún durante el Concilio, por parte de los adversarios de la Colegialidad, quienes por su parte remitían al hecho de que la Colegialidad en el derecho romano y en el derecho de las asociaciones de comienzos de la época moderna tiene un significado que no se puede armonizar con la constitución eclesial. En efecto se puede encontrar allí una concepción de colegialidad que comprometería el sentido del servicio divino. Por esto es importante retornar siempre al núcleo originario de esta concepción, para protegerla de estas alteraciones.

¿Qué se pretende entonces? Botte en sus investigaciones aludió a dos niveles de la idea de colegialidad. El primer nivel consiste en el hecho de que el Obispo está rodeado por el colegio de presbíteros. En este dato se expresa lo que ya antes habíamos encontrado, es decir, que la Iglesia antigua no conocía autosuficiencia por parte de las comunidades particulares. Efectivamente, los presbíteros que sirven al Obispo están juntos: el uno junto al otro forman el “consejo” del Obispo. Las comunidades se mantienen unidas entre ellas por medio de los Presbíteros y a través del Obispo se mantienen al interior de la más amplia unidad de la Iglesia entera. Ser sacerdote implica siempre un estar juntos el uno al otro y la subordinación a un Obispo, la cual constituye al mismo tiempo un insertarse en la Iglesia universal. Esto significa también que los Obispos, por su parte, no pueden actuar aisladamente, por sí solos, sino que ellos forman en conjunto el “ordo” de los Obispos, tal como se formuló con el lenguaje del derecho romano, el cual compaginaba la sociedad en diversos “ordines”. Más tarde el término “ordo” llegó a constituirse formalmente como contraseña del sacramento de la Ordenación sacerdotal, de cuyos contenidos esenciales forma parte la entrada en un servicio comunitario, en el “nosotros” de aquellos que sirven. El término “ordo” se alterna, por lo demás, con el de “Collegium”. Ambos, en el contexto del servicio divino, significan la misma cosa: el Obispo no es Obispo a solas, sino que lo es únicamente en la comunión católica con aquellos que lo fueron antes que él, que lo son con él y que lo serán después de él. De esta manera la dimensión del tiempo está también comprendida en este término: la Iglesia no es algo que hacemos hoy, sino que la recibimos de la historia de los creyentes y que la transmitiremos a otros como algo incompleto que solamente se realizará plenamente con el regreso del Señor.

El Concilio, en una síntesis orgánica fundió esta idea con la de la sucesión apostólica, que es un concepto también fundamental de la ordenación episcopal. Este recuerda que también los Apóstoles eran comunidad. Antes de obtener el nombre de Apóstoles figuran con el título de “Los Doce”. La llamada de doce hombres por parte del Señor tiene un carácter de signo que podía ser comprendido por cualquier israelita ya que recuerda los doce hijos de Jacob, de los cuales derivó el pueblo de Israel, que constaba de doce tribus. Doce, por lo tanto, es el número simbólico del pueblo de Dios; si Jesús llama doce hombres, este gesto simbólico significa que él mismo es el nuevo Jacob-Israel y que ahora con estos hombres inicia un nuevo pueblo de Dios. Marcos lo representó muy claramente en su evangelio, describiendo el acontecimiento de la llamada con estas palabras: “El los constituyó doce” (Mc 4,14). Además se sabía que doce era también un número cósmico, el número de los signos zodiacales que forman el año, el tiempo del hombre. De ese modo se subrayó la unidad entre la historia y el cosmos, es decir, el carácter cósmico de la historia de la salvación: los Doce debían ser los nuevos signos del zodíaco de la historia definitiva del cosmos. Pero volvamos a lo que nos interesa directamente: los Apóstoles constituyen lo que son, sólo por “el estar juntos” de la comunidad de los Doce, la cual por eso después de la traición de Judas fue nuevamente completada. Por consiguiente, se llega a ser sucesor de los Apóstoles entrando en la comunidad de aquellos en los que su ministerio prosigue. La “Colegialidad” pertenece a la esencia del ministerio episcopal; se vive y se realiza solamente en “el estar juntos” de aquellos que representan, al mismo tiempo, la unidad del nuevo pueblo de Dios.

Si nos preguntamos qué significa esto prácticamente, debemos responder ante todo que la dimensión católica del ministerio episcopal (como también de la consagración sacerdotal y de toda vida comunitaria) viene subrayada bastante expresamente. Las particularizaciones contradicen radicalmente la idea de colegialidad. Tal como el Concilio la formuló, la colegialidad constituye en sí misma no una figura jurídica, sino más bien una anticipación teológica de primer rango tanto para el derecho de la Iglesia cuanto para la acción pastoral. El Concilio Ecuménico es la forma jurídica que representa la expresión más inmediata de la realidad teológica de la “Colegialidad”. Por esto en el nuevo Código de Derecho Canónico el Concilio viene colocado de manera singular en el contexto del artículo sobre el colegio episcopal (ca. 336-341). Todas las demás formas de realización colegial no pueden aducir que se derivan directamente de este principio fundamental, sino que solamente pueden representar unas tentativas de mediación secundaria de éste en la realidad cotidiana. Se debe, por lo tanto, verificar siempre si esas demás formas corresponder. verdaderamente al significado fundamental de este principio, que es precisamente el de sobrepasar el umbral del horizonte local para llegar al corazón del elemento común de la unidad católica, del cual hace parte también la dimensión de la historia de la fe, que parte de los comienzos y tiende al Señor que volverá.

3. La Iglesia como “Pueblo de Dios”

En la exposición acerca de la idea de colegialidad viene finalmente la expresión que seguramente están esperando desde hace tiempo: la Iglesia como Pueblo de Dios. ¿Qué comporta esto? Para una mejor comprensión debemos referirnos una vez más a los desarrollos de este término que habían precedido al Concilio.

Después del primer entusiasmo por el descubrimiento de la idea de Cuerpo de Cristo, se llegó poco a poco a profundizaciones y correcciones en una doble dirección. La primera corrección ya la hemos visto al hablar de Henri de Lubac el cual concretiza la idea de Cuerpo de Cristo en relación con la eclesiología eucarística, abriéndola a las cuestiones concretas del ordenamiento jurídico de la Iglesia y de la recíproca ordenación de la Iglesia local e Iglesia universal. La otra forma de corrección se inició al final de los años treinta en Alemania, después de que varios teólogos criticaron el hecho de que con la idea de Cuerpo Místico permanecía sin clarificar la relación entre el elemento visible y el invisible, entre derecho y gracia, entre orden y vida. Ellos propusieron por lo tanto el concepto de “Pueblo de Dios”, sacado sobre todo del Antiguo Testamento, como la descripción más amplia de la Iglesia, que por lo demás se deja manejar más fácilmente con categorías sociológicas y jurídicas, mientras que Cuerpo de Cristo permanecía como una “imagen”, ciertamente importante, pero que no podía ser suficiente por sí sola, dada la pretensión de la teología de expresarse mediante “conceptos”.

Esta crítica a la idea de Cuerpo de Cristo, que al comienzo fue bastante superficial, se fue profundizando a partir de diversos aspectos que permitieron luego el desarrollo de un contenido positivo, a través del cual el concepto de Pueblo de Dios entró en la eclesiología conciliar, Un primer punto importante fue la disputa sobre la pertenencia a la Iglesia que tuvo lugar a partir de la Encíclica sobre el Cuerpo Místico de Cristo, publicada el 29 de junio de 1943 por el Papa Pío XII. Allí él había establecido que la pertenencia a la Iglesia estaba ligada a tres presupuestos: Bautismo, fe recta y pertenencia a la unidad jurídica de la Iglesia, Con esto, sin embargo, los no-católicos eran excluidos de la pertenencia a la Iglesia. Esta afirmación condujo a intensas polémicas sobre todo en Alemania, en donde la cuestión del ecumenismo urgía de manera muy fuerte. ya que el Código de Derecho Canónico había abierto otra perspectiva, Con base en la tradición jurídica de la Iglesia fijada en el Código, el Bautismo funda una forma da pertenencia constitutiva a la Iglesia que es imperdible, de esta manera es claro que el pensamiento jurídico, en determinadas circunstancias, puede dar más movilidad y apertura que una concepción “mística”.

Se pregunta, entonces, si la imagen de Cuerpo Místico no sería demasiado restringida como punto de partida para definir las múltiples formas de pertenencia a la Iglesia que se encuentran en la maraña de la historia humana. La imagen de cuerpo ofrece, para el problema de la pertenencia, solamente una forma de representación: la de “miembro”. En esta representación no hay términos medios: son miembros o no lo son. Pero, se pregunta, ¿no es acaso un poco estrecho el punto de partida de la imagen, ya que en la realidad existen manifiestamente grados intermedios? Así nos encontramos entonces con el concepto “Pueblo de Dios” que, bajo este punto de vista, es bastante más amplio y más noble. La constitución eclesial lo asumió propiamente de esta manera, cuando describe la relación de los cristianos no católicos con la Iglesia católica utilizando el concepto de “vínculo”, y la relación de los no cristianos con el término “ordenación”, apoyándose en ambas ocasiones en la idea de pueblo de Dios (cf. LG 15 y 16).

Se puede decir entonces que el concepto de “Pueblo de Dios” fue introducido por el Concilio sobre todo como puente ecuménico. Lo mismo vale para el resto aunque bajo otra perspectiva, el redescubrimiento de la Iglesia, después de la primera guerra mundial, había sido un fenómeno común para los católicos y los protestantes e incluso el movimiento litúrgico no se limitaba exclusivamente a la Iglesia católica. Pero precisamente este compartir los mismos intereses llevó consigo también una crítica recíproca.

La idea de Cuerpo de Cristo se desarrolló en la Iglesia católica en el sentido de que la Iglesia es presentada como “el Cristo que sigue viviendo sobre la tierra”, describiéndola como la Encarnación del Hijo que continúa hasta el fin de los tiempos. Esto provocó la oposición de los protestantes, que vieron en ello una insoportable identificación de la Iglesia con Cristo, en la que la Iglesia, por así decir, se adoraba a sí misma y se colocaba como infalible. Algunos pensadores católicos sin llegar hasta ese punto, también fueron encontrando poco a poco que con esta fórmula se atribuía una definitividad a todo decir y obrar ministerial de la Iglesia, que hacía aparecer cualquier crítica a ella como un ataque a Cristo mismo, olvidando de esta manera el elemento humano de ella. Por esto, se decía, es necesario que aparezca claramente evidenciada la diferencia cristológica, es decir, que la Iglesia no es idéntica con Cristo, sino que le esto de frente. Ella es Iglesia de pecadores, que necesita siempre de nuevo purificarse y renovarse. Así, entonces, la idea de “reforma” se convirtió en un elemento decisivo del concepto de Pueblo de Dios, que no se podía desarrollar fácilmente a través de la idea de Cuerpo de Cristo.

Un tercer aspecto que jugó un papel en el favorecimiento de la idea de Pueblo de Dios fue el título que en 1939 el exégeta evangélico Ernst Kiisemann dio a su monografía sobre la carta a los Hebreos: “El pueblo de Dios peregrinante”. Este título llegó a ser un slogan en los ambientes de los debates conciliares, puesto que hacía resonar algo que, en el curso de la discusión acerca de la Constitución sobre la Iglesia, había llegado a ser más consciente: la Iglesia no ha llegado aún a su meta. Ella tiene su verdadera y propia esperanza todavía ante sí. De esta manera el momento “escatológico” del concepto de Iglesia vino a ser claro y se pudo, sobre todo, expresar la unidad de la historia de la salvación, que como prende juntamente a Israel y a la Iglesia a lo largo de su peregrinación. Asimismo se pudo expresar la historicidad de la Iglesia, que se encuentra en camino y que llegará a ser completamente ella misma sólo cuando se hayan recorrido todas las etapas del tiempo y hayan desembocado en las manos de Dios. También se logró expresar la unidad interna del Pueblo de Dios, en el cual, como en todo pueblo, hay diversidad de ministerios y servicios, pero en el que a través y por encima de todas estas distinciones, todos son peregrinos en la única comunión del Pueblo de Dios peregrinante.

Si se quieren resumir entonces, a grandes trazos, los elementos sobresalientes del concepto de Pueblo de Dios que fueron importantes para el Concilio, se podría decir que allí llegó a ser claro el carácter histórico de la Iglesia, la unidad de la historia de Dios con los hombres, la unidad interna del Pueblo de Dios más allá de las fronteras de los estados de vida sacramental, la dinámica escatológica, la interunidad y fragmentariedad de la Iglesia siempre necesitada de renovación y, finalmente, también la dimensión ecuménica, es decir, las diversas maneras en las que la vinculación y la ordenación a la Iglesia son posibles y reales, aún más allá de las fronteras de la Iglesia católica.

Con esto, entonces, se ha hecho ya también alusión a todo lo que no se puede buscar dentro del concepto de Pueblo de Dios. Quizá se me permita aquí referirme al tema de manera un poco más personal. en cuanto que yo mismo pude tomar parte, modestamente, en la pre-historia que condujo al Concilio, En los comienzos de los años cuarenta, cuando la idea de Pueblo de Dios había sido recientemente lanzada al debate, mi maestro de teología, basándose en algunos textos de la patrística y en otros testimonios de la tradición, había llegado a la convicción de que “Pueblo de Dios” podría ser en efecto el concepto básico de la Iglesia, mucho mejor que “Cuerpo de Cristo”, Como él era un hombre muy meticuloso, no se contentó con esta certeza aproximativa, sino que queriendo ver aún con mayor claridad, se propuso hacer escribir una serie de tesis doctorales acerca de dicha cuestión, a fin de conducir unas investigaciones sobre el argumento que cubrieran todas las capas de la tradición. Así me correspondió el encargo de tratar el Pueblo de Dios según Agustín en el que mi maestro creía haber evidenciado la idea de pueblo de Dios. Cuando inicié el trabajo, vi prontamente que debía incluir también a los teólogos africanos precedentes que habían preparado el terreno a Agustín, especialmente Tertuliano, Cipriano, Octato de Mileto y el donatista Ticonio. Naturalmente se debían tener presentes también las teorías más importantes del Oriente, por lo menos figuras como Orígenes, Atanasio y Crisóstomo. Finalmente no se podía dejar de lado el estudio de los fundamentos bíblicos, De esta manera llegué a un resultado inesperado: el término “Pueblo de Dios” aparece muy frecuentemente en el Nuevo Testamento, pero sólo en poquísimas ocasiones (en el fondo solamente en dos) indica la Iglesia, mientras que su normal significado remite al pueblo de Israel. Más aún, allí donde el término puede referirse a la Iglesia viene mantenido el sentido fundamental de Israel de tal modo que el contexto deja entender claramente que ahora los cristianos han llegado a ser el nuevo Israel. Podemos entonces decir que en el Nuevo Testamento la expresión Pueblo de Dios no es una denominación de la Iglesia; pero sin embargo, puede indicar el nuevo Israel, sólo en la interpretación cristológica del Antiguo Testamento y pasando por consiguiente a través de la transformación cristológica.

La denominación normal de la Iglesia en el Nuevo Testamento está constituida por el término ‘Ecclesia’, que para el Antiguo Testamento indicaba la asamblea del pueblo convocado por la palabra de Dios. El término ‘Ecclesia’, Iglesia, es la modificación y la transformación del concepto veterotestamentario de pueblo de Dios. Se le emplea porque en él va incluido el hecho de que sólo el nuevo nacimiento en Cristo hace que el no-pueblo se vuelva pueblo. Pablo después resumió consecuencialmente este necesario proceso de transformación cristológica en el concepto de Cuerpo de Cristo.

Debo anotar, además, antes de presentar las consecuencias de todo esto, que durante ese tiempo el estudioso del Antiguo Testamento Norbert Lohfink mostró que también en el Antiguo Testamento el término “pueblo de Dios” no se refiere simplemente a Israel en su facticidad empírica. En efecto, ningún pueblo a nivel puramente empírico es “pueblo de Dios”. Colocar a Dios como un marco de una descendencia o como contraseña sociológica sólo podría ser siempre una insoportable presunción, incluso hasta una blasfemia. Israel viene indicado con el concepto de pueblo de Dios en cuanto que se ha dirigido al Señor, no simplemente en sí mismo, sino en el acto de la relación y del superarse a sí mismo, que lo hace aquello que de por sí no es. Por esto la continuación neotestamentaria es consecuente: ella concretiza este acto de dirigirse a otro, en el misterio de Jesucristo que se dirige a nosotros y que en la fe y en el sacramento nos asume en su relación al Padre.

¿Qué significa concretamente esto? Significa que los cristianos no son simplemente pueblo de Dios. Desde un punto de vista empírico, ellos son un no-pueblo, como cualquier análisis sociológico puede rápidamente demostrar. Dios no es propiedad de alguien y ninguno puede apropiárselo. El no-pueblo de los cristianos solamente puede ser pueblo de Dios por medio de inserción en Cristo, Hijo de Dios e Hijo de Abraham. Aunque se hable de pueblo de Dios, la cristología debe continuar siendo el centro de la doctrina de la Iglesia y ella, por consiguiente, debe ser considerada esencialmente a partir de los sacramentos del Bautismo, de la Eucaristía y del Orden. Nosotros somos pueblo de Dios únicamente a partir del Cuerpo de Cristo crucificado y resucitado. Llegamos a serio en una viva orientación hacia El y sólo en este contexto tiene sentido el término.

El Concilio clarificó muy bien esta conexión, poniendo en primer plano también, junto con el término “Pueblo de Dios”, un segundo término fundamental para la Iglesia: la Iglesia como Sacramento. Se es fiel al Concilio sólo si sacramento y pueblo de Dios, dos palabras centrales de su eclesiología, se leen y se piensan juntas. Aquí podemos ver cómo el Concilio está aún ante nosotros: la Iglesia como Sacramento todavía no ha entrado en nuestra conciencia. Por lo tanto es contrario a su verdadero significado el que, a partir del hecho de que el capítulo sobre Pueblo de Dios anteceda al capítulo sobre la Jerarquía, se quiera deducir un cambio de concepción de la jerarquía y del laico, como si todo bautizado llevara ya en sí toda la potestad sagrada y la jerarquía fuera tan sólo un factor en vista de una buena organización. El segundo capítulo de la Lumen Gentium tiene que ver con la cuestión de los laicos sólo en cuanto viene significada la esencial unidad interna de todos los bautizados en el orden de la Gracia, subrayando así el carácter de servicio que tiene la Iglesia. Pero dicho capítulo no puede fundar una teología propia del laicado por el simple hecho de que al Pueblo de Dios pertenecen todos: allí se trata de la totalidad de la Iglesia y de su esencia. Cada uno de los estados que se encuentran en ella vienen presentados más tarde en el siguiente orden: Jerarquía (capítulo 3), laicos (capítulo 4), religiosos (capítulo 6). Para completar, al menos en cierta medida, esta presentación de la eclesiología del Vaticano II, debería ahora desarrollar los contenidos de los capítulos que quedan y también lo que se dijo acerca de la vocación universal a la santidad y de la relación de la Iglesia terrena con la celeste. Pero esto supera muchísimo los límites de una conferencia. Me urgía tan sólo aludir brevemente a los cimientos sobre los que luego se puede asentar el resto.

Pero para concluir quisiera llamar la atención sobre una última cosa. La Constitución sobre la Iglesia termina con el capítulo sobre la Madre de Dios. Como es conocido por todos, la cuestión acerca de si se habría debido dedicar un texto propio fue ampliamente debatida. Yo pienso que de todas maneras fue una buena disposición el que el elemento mariano hubiera entrado directamente en la doctrina de la Iglesia. Así, en efecto, una vez más resulta visible el punto de partida del que hemos comenzado: la Iglesia no es un aparato burocrático, no es simplemente una institución, tampoco una de las tantas entidades sociológicas, sino que ella es persona. Ella es femenina, es madre, es viviente. La comprensión mariana de la Iglesia es la más decidida contraposición a un concepto de Iglesia meramente organizativo y burocrático. La Iglesia no la podemos hacer nosotros, debemos ser Iglesia. Nosotros somos Iglesia y la Iglesia está en nosotros, solamente en la medida en que nuestra fe, más allá de nuestro obrar, informe nuestro ser. Llegamos a ser Iglesia sólo siendo marianos. No podemos olvidar que también la Iglesia en su origen no fue hecha, sino engendrada. En efecto, ella fue engendrada cuando en el alma de María se suscitó el Fiat. Esta es la más profunda voluntad del Concilio: que la Iglesia se suscite en nuestras almas. Y María nos muestra el camino.

Sigue leyendo →

¿Ser la Nueva Alianza? ¿Jesús Hostia que quiere entrar en intimidad y comunión con nosotros? ¿el Pan de Vida, que nos da fuerza para vivir como cristianos?¿el ser Memorial de la Muerte y Resurrección del Señor?

¿Ser la Nueva Alianza? ¿Jesús Hostia que quiere entrar en intimidad y comunión con nosotros? ¿el Pan de Vida, que nos da fuerza para vivir como cristianos?¿el ser Memorial de la Muerte y Resurrección del Señor?  Sin duda, todo eso y mucho más, es lo que hoy celebramos en la Gran Fiesta del Corpus Christi. Pero lo más importante es el ser Memorial de la Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Sin duda, todo eso y mucho más, es lo que hoy celebramos en la Gran Fiesta del Corpus Christi. Pero lo más importante es el ser Memorial de la Muerte y Resurrección de Jesucristo.  Hagan esto en Memoria Mía, dijo Jesús (Lc. 22,19; 1 Cor. 11,24). “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección…”, decimos después de la consagración de la santa misa, en respuesta al sacerdote.

Hagan esto en Memoria Mía, dijo Jesús (Lc. 22,19; 1 Cor. 11,24). “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección…”, decimos después de la consagración de la santa misa, en respuesta al sacerdote. Ciertamente cuando el Pueblo de Dios estableció la celebración del Corpus Christi, lo hizo llevado por su gran fe, amor, admiración y gratitud a Jesús Eucaristía.

Ciertamente cuando el Pueblo de Dios estableció la celebración del Corpus Christi, lo hizo llevado por su gran fe, amor, admiración y gratitud a Jesús Eucaristía.  Era justo y necesario fijar un nuevo Día en el calendario de la Iglesia para festejar con el máximo esplendor el Corpus Christi, el Cuerpo y la Sangre de Cristo, como la liturgia lo llama hoy.

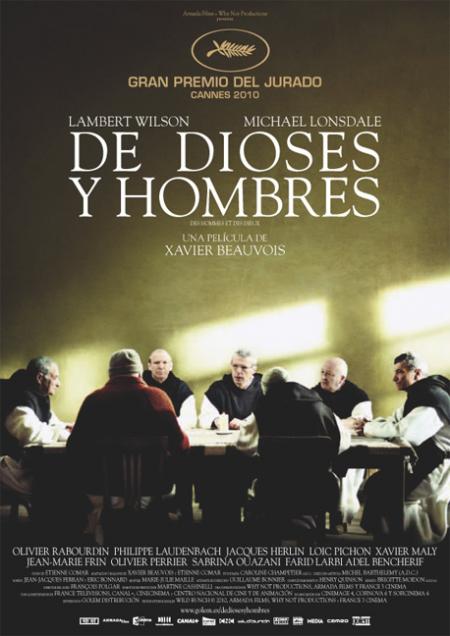

Era justo y necesario fijar un nuevo Día en el calendario de la Iglesia para festejar con el máximo esplendor el Corpus Christi, el Cuerpo y la Sangre de Cristo, como la liturgia lo llama hoy. El Dios y Hombre verdadero, que quiso quedarse para siempre con nosotros, como amigo bueno y fiel, para acompañarnos y ser alimento en nuestro caminar. Lo que había pasado en la última Cena, había sido demasiado bello y grande como para dejarlo ahí no más, y hasta ensombrecido por la traición de Judas y la muerte de Jesús.

El Dios y Hombre verdadero, que quiso quedarse para siempre con nosotros, como amigo bueno y fiel, para acompañarnos y ser alimento en nuestro caminar. Lo que había pasado en la última Cena, había sido demasiado bello y grande como para dejarlo ahí no más, y hasta ensombrecido por la traición de Judas y la muerte de Jesús. Esta visión y celebración de Jesús Eucaristía en esplendor, adoración reverente y fervor por el Señor, es la que, sin duda, ha venido influyendo en la formación y valoración eucarística de los fieles…

Esta visión y celebración de Jesús Eucaristía en esplendor, adoración reverente y fervor por el Señor, es la que, sin duda, ha venido influyendo en la formación y valoración eucarística de los fieles…  Es sin duda una actitud positiva y encomiable, sobre todo cuando se la compara con la de quienes van a la misa “por costumbre” o “por cumplir”. Hoy hablamos de participar en la misa.

Es sin duda una actitud positiva y encomiable, sobre todo cuando se la compara con la de quienes van a la misa “por costumbre” o “por cumplir”. Hoy hablamos de participar en la misa. Pero será bueno que esta participación no se nos quede en lo exterior: posturas que tenemos (de pie, de rodillas, sentados), respuestas que damos (al empezar la Plegaria Eucarística, al “Oren Hermanos” cuya respuesta aún no sabemos bien); gestos que hacemos (al signarnos con la señal de la cruz, darnos la paz, recibir la comunión), etc.

Pero será bueno que esta participación no se nos quede en lo exterior: posturas que tenemos (de pie, de rodillas, sentados), respuestas que damos (al empezar la Plegaria Eucarística, al “Oren Hermanos” cuya respuesta aún no sabemos bien); gestos que hacemos (al signarnos con la señal de la cruz, darnos la paz, recibir la comunión), etc. La participación que se nos pide debe ser ante todo interna, llenando “de espíritu y verdad” cuanto hacemos y decimos en la misa.

La participación que se nos pide debe ser ante todo interna, llenando “de espíritu y verdad” cuanto hacemos y decimos en la misa. Debe ser, sobre todo, pascual, de modo que la Misa del Señor sea mi misa -(uniendo mis luchas y muertes de cada día a las del Señor y ofreciéndolas con Él al Padre Dios por la salvación del mundo y mía).

Debe ser, sobre todo, pascual, de modo que la Misa del Señor sea mi misa -(uniendo mis luchas y muertes de cada día a las del Señor y ofreciéndolas con Él al Padre Dios por la salvación del mundo y mía). Sólo así la eucaristía (misa, comunión y “adoración”), será para Jesús memorial o renovación de su muerte y resurrección; y para nosotros memorial o recordatorio de que en cada misa nos toca morir y resucitar con Él.

Sólo así la eucaristía (misa, comunión y “adoración”), será para Jesús memorial o renovación de su muerte y resurrección; y para nosotros memorial o recordatorio de que en cada misa nos toca morir y resucitar con Él. Fuente: Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y RPP.

Fuente: Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y RPP.

Decía un hermano suyo: “Vismara era extraordinario en lo ordinario”. A los ochenta años tenía el mismo entusiasmo por su vocación de sacerdote y misionero, sereno y alegre, generoso con todos, confiado en la Providencia, un hombre de Dios aún en las trágicas situaciones en que vivió. Tenía una visión de aventura y de poesía de la vocación misionera, que lo ha hecho un personaje fascinante a través de sus escritos, quizá el misionero italiano más conocido del siglo XX.

Decía un hermano suyo: “Vismara era extraordinario en lo ordinario”. A los ochenta años tenía el mismo entusiasmo por su vocación de sacerdote y misionero, sereno y alegre, generoso con todos, confiado en la Providencia, un hombre de Dios aún en las trágicas situaciones en que vivió. Tenía una visión de aventura y de poesía de la vocación misionera, que lo ha hecho un personaje fascinante a través de sus escritos, quizá el misionero italiano más conocido del siglo XX.