El día de 23 de agosto de 2024 se desarrolló el Seminario titulado El Arbitraje en la Nueva Ley de Contrataciones del Estado, organizado por la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú). Sin lugar a dudas un evento importante y que abría la posibilidad a un debate o intercambio de ideas sobre la situación actual de este asunto.

En este Seminario se desarrollaron tres mesas sobre los siguientes temas:

- Arbitrabilidad en las contrataciones públicas, con la participación de Laura Gutiérrez, Presidenta del OSCE, Víctor Baca, Ricardo Gandolfo y María Teresa Quiñones, con la moderación de Álvaro Aguilar, Secretario General del Centro Internacional de Arbitraje de AmCham Perú.

- Registro de instituciones arbitrales, facultad supervisora y sancionadora del OECE, con la participación de Roger Rubio, Presidente de la Corte de Arbitraje de AmCham Perú, Augusto Martin Curay, Director de Arbitraje del OSCE, Rolando Eyzaguirre y Franz Kundmüller, con la moderación de María Isabel Simko, Secretaria General Adjunta del Centro Internacional de Arbitraje de AmCham Perú.

- Nuevo alcance de las medidas cautelares en los arbitrajes dentro de la Ley General de Contrataciones Públicas, con la participación de Ana María Arrarte, Carlos Núñez, Fernando Cantuarias y Mario Linares, con la moderación de Daniel Cuentas.

Lamentablemente, por una Audiencia Arbitral, llegué tarde, cuando la segunda mesa ya se encontraba en pleno desarrollo, razón por la que no puedo hacer ningún comentario sobre lo planteado o debatido por los panelistas en esos dos primeros bloques.

En el caso de la Mesa relacionada con las medidas cautelares, esta me pareció sumamente interesante. Sin embargo, debo enfatizar que se dejó sentir la falta de pluralidad en cuanto a las opiniones y enfoques sobre el tema, pues resultaba totalmente claro que el punto de vista unánime de los panelistas tenía una base eminentemente privatista. Entonces, se trató de un intercambio de ideas, con algunas mínimas (casi inexistentes) diferencias conceptuales o de enfoque, dentro de lo que podría denominarse como “pensamiento único del arbitraje privado”. Dicha perspectiva o enfoque teórico académico me parece plenamente válido, pero habría sido enriquecedor el que participaran también expertos o académicos con un punto de vista publicista. Y es que la pluralidad de ideas en el debate lo enriquece, mientras la unanimidad lo empobrece.

El arbitraje en contratación pública: ¿arbitraje comercial o un arbitraje distinto?

Fue Fernando Cantuarias quien planteó el tema central en esa mesa (a pesar de que no era el objeto de la misma): “hay que ‘matar’ las normas de arbitraje contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado”. Al margen de que no comparto su estilo para cuestionar las normas o a sus autores (la “mileización” del debate tiene muchos adictos en nuestro país), creo que él estableció el eje en el que se sostuvo el intercambio de ideas y opiniones de todos los panelistas. ¿Cuál es ese eje? Que el arbitraje en contratación pública es un arbitraje común (comercial) y que, por tanto, no requiere de regulación especial; es más, precisó que, en todo caso, su regulación excesiva y errática por personas que no son competentes ha generado corrupción y el supuesto arbitraje no lo es, y debieran llamarlo como quieran, pero no es arbitraje.

Sobre este particular, Cantuarias es coherente con su punto de vista, el mismo que ha mantenido a lo lago del tiempo. Recuerdo que en un artículo titulado “Participación del Estado Peruano en arbitrajes comerciales” sostuvo que el artículo 62 de la Constitución Política del Estado “habilita que sea una ley la que determine la actuación del Estado en arbitrajes comerciales” (Revista Advocatus Nº 007, Lima, 2002). Entonces, para él, el arbitraje en contrataciones del Estado es simple y llanamente un arbitraje comercial, en el que participa el Estado. También en el Perú, Alfredo Bullard sostuvo en un artículo titulado “Enemigos íntimos. El arbitraje y los contratos administrativos” que el arbitraje comercial ha sido considerado como un tema entre privados y “es quizás la parte más privada del Derecho Privado, una diseñada y que opera en la práctica como un mecanismo de emancipación de los pactos individuales de pesadas reglas imperativas que en nombre del orden público limitan lo que las partes pueden hacer” (Revista Peruana de Arbitraje Nº 2). Reitero que este punto de vista es interesante y goza de enorme difusión, pero no es ni remotamente el único.

En el evento bajo comentario, Cantuarias planteó que el arbitraje es contrato y, por tanto, “hago con él lo que me da la gana, mientras no se viole el derecho de defensa”. ¿Es esto sostenible desde una mirada más especializada en Derecho de la Contratación Pública? No, por supuesto. Ni con el contrato estatal ni con el arbitraje con el Estado las partes pueden hacer “lo que les dé la gana”. Conforme a lo que él mismo afirmó, la premisa de la que parte es que nos encontramos en un sistema en que “el mercado funciona”. Por tanto, su punto de vista parte de una concepción idealista del mercado.

¿El mercado de la contratación pública funciona realmente en el Perú? Categóricamente, no, tiene muchas deficiencias o, como lo plantearían desde el análisis económico del Derecho, genera muchas externalidades e ineficiencias. En aquel mismo artículo de 2002, afirmaba que la decisión de que los “conflictos comerciales del Estado con los particulares” se sometan a arbitraje, no fue gratuita, sino que detrás de ella estuvo “el reconocimiento de que es mediante la práctica del Arbitraje que el Estado puede contratar en mejores condiciones la provisión de los bienes y servicios que requiere”. Tras veintiséis años de aplicación práctica del arbitraje en la contratación pública, ¿existen elementos empíricos que sustenten que efectivamente el Estado peruano contrata mejor?, ¿funciona mejor el mercado de la contratación pública?

Cantuarias y sus copanelistas habrían respondido negativamente ambas preguntas, aunque las causas que habrían identificado como origen de los males de la contratación pública, siendo parcialmente ciertas, no lo son del todo, pues los grandes problemas de la contratación pública no se origina exclusivamente en la incapacidad de las burocracias o de quienes elaboran las normas, sino que el “capitalismo realmente existente” promueve, muchas veces, no ese ideal de competencia propia de escenarios ideales (el óptimo de Pareto), sino la maximización de los beneficios de proveedores de bienes y servicios, aun a costa —o en perjuicio de— los consumidores, con la complicidad fáctica de un Estado inerme y raquítico, incapaz de regular racionalmente esas actividades o, cuando corresponda, de supervisar esos ámbitos económicos o incluso de imponer las sanciones correspondientes.

En este punto habría sido interesante contar con la presencia de algún panelista que, sea desde el Derecho Administrativo o desde el propio Arbitraje, esté más en línea con la necesidad de regular el arbitraje del Estado desde una perspectiva pública, como un arbitraje distinto al meramente comercial. Es decir, una ley de arbitraje que regule este medio de solución de controversias en las diferentes actividades del Estado en que se haya previsto (contratos estatales, expropiaciones, etc.). Pensé que Linares podría hacer algún planteamiento interesante sobre este particular, pero se limitó a referir que “toda normativa de contratación pública se centra en un esquema de privilegios estatales y garantías para el ciudadano, debiendo existir un equilibrio entre ambos”, precisando que esos privilegios no pueden extenderse a la parte procesal.

No obstante, olvidó que el propio Derecho Administrativo está pensado como un sistema de garantías para los ciudadanos frente a los poderes públicos. En esa línea, una regulación adecuada del arbitraje con el Estado debiera tener presente justamente ambos aspectos: reconocer que en la contratación estatal existen una serie de prerrogativas a favor del Estado, sobre la base de la necesidad de velar por el interés público (concepto ciertamente indeterminado pero de importancia innegable), pero con las garantías correspondientes establecidas a favor de los proveedores o contratistas.

Debe tenerse en cuenta que, por ejemplo en Europa, se está debatiendo actualmente respecto a los roles del “contrato” y de la “ley” como instituciones organizadoras de la sociedad, pues, como señala José Esteve Pardo, eminente profesor de Derecho Administrativo, hoy se asiste “a una expansión galopante del contrato que no solo ha recuperado espacios, sino que ha conquistado territorios hasta ahora situados en la exclusiva órbita de la regulación legal”. Precisa incluso que “el avance exponencial del contrato a costa de la ley conduce derechamente a la desigualdad, pues la igualdad ante la ley es inherente a esta mientras que el contrato en ningún momento la requiere. La ley, dice Claudio Magris, es la defensa de los débiles. Al contrato en cambio se llega desde posiciones negociadoras materialmente diversas que pueden ser abiertamente desiguales sin reparar en la debilidad de alguna de las partes” (consultar el libro “El camino a la desigualdad. Del imperio de la ley a la expansión del contrato”). Este debate se dio en el Perú en los años noventa del siglo pasado y durante la primera década de este siglo en el Perú, claro que en un contexto de globalización y liberalización intensa, cuya resaca hoy se vive con el renacer de los nacionalismos justamente en EEUU y Europa.

El anonimato de quienes elaboran los proyectos de normas de contrataciones del Estado

Un tema propuesto por Cantuarias y que me pareció fundamental fue cuando señaló que el proyecto de Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima fue elaborado, al menos inicialmente, por él mismo, por Alfredo Bullard y por Cristian Conejero. Destacó que ellos dieron la cara siempre; asumiendo su responsabilidad. En esa línea, planteó la interrogante de ¿por qué quienes elaboran el proyecto de Ley de Contrataciones del Estado no dan la cara nunca?

Cuando Ricardo Salazar fue presidente de CONSUCODE se realizó unos talleres con la participación de representantes de los sectores público y privado (si no recuerdo mal, se realizaron en el año 2001) que permitieron desarrollar (de manera altamente democrática, además) propuestas modificatorias que contaron con mayor legitimidad y, creo, con mayor conocimiento real del sector. Es más, se tomaron en cuenta con transparencia los diferentes intereses en juego. Luego de esa experiencia, las sucesivas gestiones del CONSUCODE/OSCE optaron más bien por desarrollar proyectos no participativos y respecto a cuyos autores, como dice Cantuarias, no se cuenta con mayor información. Sería importante retomar la experiencia participativa o, por lo menos, conocer quiénes en efecto elaboran esos proyectos, para poder identificar también los intereses que pueden encontrarse subyacentes y que explican la mala calidad regulatoria o simplemente esa obsesión modificatoria del marco normativo. ¿Se trata únicamente de oscuros burócratas y actores del sector público o también de prístinos actores y representantes del sector privado velando por intereses particulares y sectoriales?

Linares planteó en relación con este punto que existe un “estatocentrismo”, término por el que —entiendo— alude a que se le otorgaría prerrogativas o privilegios al Estado sin la justificación necesaria y de manera arbitraria, en desmedro del interés de los privados, a quienes se culparía de todo, desconociendo, según su afirmación, “la existencia de extorsionadores en el sector público”. Creo que esta perspectiva privatista muestra solamente una parte del problema al igual que la perspectiva estatista. No puede desconocerse que la corrupción en el ámbito de la contratación estatal es un esquema perverso —pero muy eficiente— de colaboración “público-privada”. Y combatir este mal endémico requiere un diagnóstico integral no simplemente el señalamiento parcial de responsabilidades.

El arbitraje es un contrato

Sobre la base de esta premisa, Cantuarias planteó que el arbitraje es una figura eminentemente contractual, formulando una pregunta candente: ¿Cómo es posible que una medida cautelar sea dictada por un árbitro designado por un centro no acordado entre las partes? Eso legaliza —señaló— la corrupción. Y esto es posible por el diseño de la normativa de contrataciones del Estado.

No falta razón a Cantuarias cuando hace esta afirmación tajante, aunque discrepe con él respecto a la naturaleza jurídica del arbitraje, pues me encuentro más bien entre quienes le atribuyen naturaleza jurisdiccional. Y en el caso de un arbitraje con el Estado, con mayor razón aun. Pero resulta muy mala decisión regulatoria el haber habilitado a que las partes inicien sus arbitrajes en general ante el centro de arbitraje que quieran. Eso legaliza la arbitrariedad y, por sobre todo, permite que actúen instituciones arbitrales sin mayores filtros que garanticen mínimos de calidad y de transparencia. Y tampoco en este punto es cierto que la autorregulación haya sido la varita mágica. Se requiere de una regulación racional que garantice, por un lado, que los y las mejores profesionales actúen en calidad de árbitros y que las instituciones arbitrales doten organicen y administren con transparencia y eficiencia los arbitraje en materia de contratación estatal.

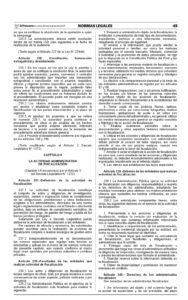

El Código Procesal Civil y su aplicación supletoria

Arrarte cuestionó que el artículo 85.2 de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas haya establecido, en relación con las medidas cautelares, como normas de aplicación supletoria “el Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, o el Código Procesal Civil, en ese orden de prelación”. En este punto ella precisó que el Código Procesal Civil no es de aplicación supletoria en ningún caso, pues no es compatible con el arbitraje. Es más, indicó que gracias al artículo 34-1 de la Ley de Arbitraje, dicho Código no será nunca aplicable.

Concuerdo con dicho planteamiento, aunque hay abogados y árbitros que creen más bien en la posibilidad de aplicar el Código Procesal Civil, por lo que resultaría importante también conocer ese punto de vista. No se trata de solo escuchar las opiniones que concuerdan con nuestro punto de vista.

Orden público

Nuñez, en relación con el artículo 76.2 de la Ley General de Contrataciones Públicas, que establece como de orden público la prelación en el derecho aplicable a los arbitrajes, afirmó que el orden público no puede establecerse en una norma. No explicó, sin embargo, el por qué de esta afirmación y, menos aun, el por qué la Ley de Arbitraje, considera como causal de anulación de un Laudo el que este vulnere el orden público internacional y cuál sería la justificación de omitir una causal similar en el caso del orden público nacional.