[Visto: 1406 veces]

El Derecho de la Contratación Pública, en tanto rama jurídica que regula una actividad económica de gran importancia, debe lograr que las actividades contractuales del Estado se desarrollen cumpliendo “los principios de objetividad, transparencia, publicidad y no discriminación, para garantizar el establecimiento del mercado interior y evitar que la competencia resulte falseada” (José Antonio Moreno). La normativa de contrataciones del Estado en el Perú, por tanto, debería buscar que las contrataciones del Estado peruano, en sus distintos niveles, se efectúen de manera no solo transparente, sino eficiente; es decir, logrando que la asignación de riesgos y ventajas sea beneficiosa tanto para el Estado como para el proveedor privado.

¿Nuestra normativa tiene esta orientación en su regulación? Claramente, no. Un diseño de una regulación adecuada implica, primero, que se elabore y proponga una política pública sobre contrataciones públicas con la participación de todos los actores, pero con una decisión estatal y gubernamental firme en los objetivos que deben alcanzarse. Y debería constituirse en un marco de incentivos para que los actores se desenvuelvan de manera adecuada y alineada con esos objetivos. Sin embargo, nuestra normativa parece cada vez más el gran código de un procedimiento administrativo sancionador, el mismo que, contrariamente a lo que quizá con buenas intenciones se busca, logra ahuyentar a los mejores proveedores y atrae a los peores, que son los expertos en la trama de reglas formales que deben cumplirse. Al mismo tiempo, la orientación punitiva de nuestra regulación ahuyenta también a funcionarios y servidores públicos competentes y, a los que se quedan, los desalienta respecto a la toma de decisiones relevantes, pues con la presunción de responsabilidades que rige la realidad de este sistema, es menos peligroso seguir haciendo las cosas como se hacen desde siempre, aunque eso sea por demás ineficiente.

El capítulo de infracciones y sanciones es quizá el que mayores modificaciones y más rígidas ha sufrido en los 20 años de la normativa de contrataciones del Estado. ¿Ha mejorado en algo la performance de los proveedores del Estado con estas normas? Creo que no, pues los inescrupulosos siguen participado de la contratación pública activamente, como peces en el agua. ¿La orientación “punitiva” de la regulación ha afectado la contratación pública en general? Sí, eso resulta claro; quizá esto se hace en línea con lo que podríamos denominar como “populismo” jurídico, que pretende calmar las demandas ciudadanas de transparencia y ética, con normas que, formalmente, exigen perfiles o estándares de “santos” o “santas” para puestos que son ejercidos por seres humanos de carne y hueso.

Vale recordar lo que Alejandro Nieto afirma en la introducción a su Derecho Administrativo Sancionador (DAS): los dos cabos del hilo del DAS son “la inevitabilidad de las infracciones y la arbitrariedad de la persecución […] el Derecho Administrativo Sancionador se ha convertido en una coartada para justificar las conductas más miserables de los Poderes Públicos, que sancionan, expolian y humillan protegidos por la ley y a pretexto de estar ejecutándola con toda clase de garantías” (p. 27). Afirma, en cuanto a los ciudadanos, que la inmensa mayoría “son, pura y simplemente, víctimas que soportan resignadamente el peso de una ley que sólo oscuramente conocen. El ciudadano […] sabe perfectamente que está en falta y que su castigo depende exclusivamente del azar y del capricho de la Administración”; y, claro, el ciudadano medio “no puede defenderse: en parte porque se sabe infractor y en parte porque los gastos de la defensa son de ordinario más elevados que la multa. Por ello únicamente se defienden los acosados, los desesperados y los pleitistas vocacionales” (pp. 28, 29). Y en ese escenario, la Administración siempre gana la lotería, pues los que cuestionan sus decisiones son los menos, mientras los que las aceptan con resignación son los más.

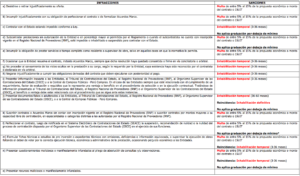

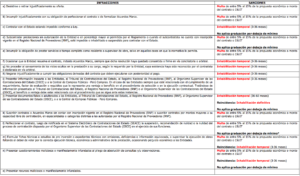

La normativa de contrataciones del Estado tiene un total de 15 supuestos de infracción tipificados en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nº 30225, modificada por Decreto Legislativo Nº 1444. Sin embargo, no se ha clasificado estos supuestos por su mayor o menor gravedad (como sí lo planteaba la Ley Nº 30225 original), sino que directamente se han establecido las sanciones que corresponden a cada uno de estos supuestos; estas sanciones pueden variar entre las multas, la inhabilitación temporal y la inhabilitación definitiva. (En esa modificación permanente del enjambre normativo se dejó en el aire la sanción que correspondería a la infracción de presentación de recursos maliciosos o manifiestamente infundados. No se ha previsto sanción para esta infracción, con lo que no podría aplicarse sanción efectiva).

La clasificación de las infracciones por su gravedad es una determinación política clara de que se quiere desincentivar, con mecanismos adecuados, esas conductas nocivas para la sociedad. De ese modo, las sanciones deberían estar directamente relacionadas con la gravedad de las infracciones. Las multas podrían estar previstas para las infracciones de menor lesividad o, en todo caso, de las que menos consecuencias dañosas tienen o cuya reparación es posible fundamentalmente a nivel material y económico. Por tanto, deberían ser las que aplicara con mayor frecuencia el Tribunal de Contrataciones del Estado.

La inhabilitación debería también vincular el tiempo por el que se aplica con la mayor gravedad de la conducta cuya comisión se busca proscribir. De ese modo, la inhabilitación debería ser por mayor tiempo para el caso de quienes cometan las infracciones de mayor gravedad. No obstante, la normativa de contrataciones establece sanciones de inhabilitación desde los 3 meses hasta 36 meses, en un primer caso, sin distinguir entre las diferentes infracciones según su gravedad; y entre 36 y 60 meses, en el caso de presentación de documentación falsa. Entonces, solo se distinguiría por su gravedad, en función a la sanción, la infracción de presentar documentación falsa.

Por otro lado, se establece que la responsabilidad en general es de carácter “objetivo”, pero se regulan también supuestos y/o criterios de graduación de la sanción de alcance más bien subjetivo, aunque la norma está orientada a una mayor sanción, sin consideración alguna de la gravedad de las infracciones. Esto puede leerse como un incentivo para los funcionarios en el sentido de que “cuanto más sanciones, mejor”.

Las sanciones impuestas por el Tribunal de Contrataciones nos informan que la mayoría son de inhabilitación temporal, seguidas por la inhabilitación definitiva y, finalmente, las de multa. En la página web del OSCE se tiene un listado, a la fecha, de los proveedores sancionados (564 proveedores con inhabilitación definitiva; 2107 proveedores con inhabilitación temporal; 63 proveedores con multas). ¿Qué explicaría este escenario y realidad perversos?, ¿será que se está contemplando como infracciones conductas que son sumamente comunes?, ¿será que los incentivos de la normativa son errados y que orientan a los proveedores a infringir, sin tomar en cuenta la gravedad de las consecuencias?, ¿cómo se puede explicar que la imposición de multas, que debería entenderse como la sanción vinculada a las infracciones más leves (y comunes) sea cuantitativamente la menos significativa?, ¿qué tipo de proveedores atrae la contratación pública?, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad para que, de ser esto cierto, los proveedores del Estado sean en su mayoría “deplorables”?

Estas interrogantes deberían dar lugar a una investigación a mayor profundidad. Sin embargo, solamente el plantearlas denota una problemática que reclama urgentes respuestas.

Por otro lado, hasta donde puede apreciarse, la mayoría de los proveedores sancionados son personas naturales, empresas individuales de responsabilidad limitada. ¿Qué tantos proveedores pequeños, medianos y/o grandes conforman el universo de proveedores sancionados?, ¿qué tanto nos permiten medir esas sanciones la calidad mayor o menor de esos proveedores en el mercado?, ¿en todos los casos había mérito para inhabilitación temporal, no habría bastado con la aplicación de un multa?

Vuelvo a Alejandro Nieto, quien afirma que “Para los ‘poderosos’, para los grandes empresarios el Derecho Administrativo Sancionador no existe. Salvo excepciones muy raras —y que, por supuesto, nada tienen que ver con el Derecho— sus enormes infracciones son sancionadas con multas proporcionalmente reducidas, que no llegan a frustrar la rentabilidad del negocio fraudulento. Y en todo caso tienen a su servicio profesionales inteligentes que saben colarse entre las grietas y remiendos de esa red imperfecta que se denomina legislación sancionadora, máxime si está manejada, como es lo común, por funcionarios incompetentes y desestimulados, que saben de sobra que sólo pueden tener éxito con los ‘pequeños'” (p. 29). La realidad de esta afirmación en nuestro país se puede apreciar claramente en diversos ámbitos, como por ejemplo el tributario, en el que importantes empresas recurren a figuras diversas para no cumplir con sus obligaciones tributarias.

Ahora bien, regresando al terreno de las contrataciones públicas, como ex funcionario público, en general, y ex funcionario del Tribunal de Contrataciones del Estado, en particular, me consta que las funciones que toca atender a la administración pública son muchas y muy complejas y que, para ello, cuentan con escasos recursos, humanos y materiales. Por tanto, no estoy de acuerdo con afirmaciones que generalizan o equiparan burocracia con corrupción; en ese sentido, sé que resulta absolutamente estrecha esa mirada simplista de que los problemas del Estado se explican en una burocracia no competente y además sin mística de trabajo. En el caso de las contrataciones del Estado, los servidores y funcionarios, a fin de no incurrir en responsabilidades, deben cumplir con sus tareas en tiempos reducidos, pese a la abultada carga de labores. Es decir, hay muchas tareas que deben cumplirse con muy pocos recursos y esto es posible, muchas veces, por la voluntad y vocación de los servidores y funcionarios públicos. Sin embargo, creo también que no resulta saludable para el sistema de contrataciones del Estado que se instaure una mentalidad punitiva en la administración pública (como viene sucediendo), porque de lo contrario, tanto funcionarios a cargo de esas tareas como los proveedores en general se verán ahuyentados de estas esferas funcionales; y todo vacío debe ser llenado y en esas tétricas circunstancias, quienes llenan ese vacío no son precisamente garantes ni de calidad ni de eficiencia en los roles que les corresponden, sea en la función pública o en el ejercicio de la actividad privada, si no todo lo contrario.

De los impedimentos

No puede evaluarse todo este alcance punitivo, si no se se analiza también el capítulo de impedimentos para ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas (artículo 11 de la Ley). En total se trata de 20 supuestos de impedimentos, cada uno ya complejo por sí mismo. Sin embargo, este artículo es el que muestra esa tendencia “populista” de regulación. Vale preguntarse, por ejemplo, si a la luz del acuerdo que el Estado peruano está a puertas de lograr con las autoridades brasileras y la empresa Odebrecht en el marco del caso “Lava Jato”, dicha empresa podrá contratar con el Estado; conforme a los literales m y n, la respuesta sería negativa. ¿Deberían modificarse estas normas recientemente modificadas?, ¿le hacemos el juego con nuestro “puritanismo” a los “peces gordos” que no quieren verse procesados a partir de delaciones que ya se anuncian?

Los medios de comunicación informan permanentemente de que las reparaciones civiles que las personas que fueron condenadas por algún delito adeudan al Estado no se cumplen, no se pagan. Este incumplimiento no obsta para su “reinserción” social y, por tanto, no existe norma que impida que estas personas participen de la contratación estatal; sin embargo, si es deudor incluido en el REDERECI está impedido. ¿No sería mejor que se le permita contratar con cargo a que el Estado se haga cobro de esa reparación con retenciones de los pagos que se le deba efectuar?, ¿o el objetivo real de esta norma es la “muerte civil” de las personas que hayan sido condenadas penalmente y que tengan una reparación civil impaga?

El impedimento regulado en el literal t consistente en que no podrán participar de la contratación pública en el Perú, las personas naturales o jurídicas que se encuentren comprendidas en las Listas de Organismos Multilaterales de personas y empresas no elegibles para ser contratadas, resulta novedoso. ¿Se ha evaluado con seriedad su alcance? En principio, a la luz de la “contratación pública global” esta norma es importante; sin embargo, las sanciones impuestas en el ámbito de esos organismos multilaterales son variadas y debieran ser analizadas conforme a ese contexto, pues existen sanciones diversas y que permiten incluso que sigan contratando “bajo supervisión” y de manera condicionada.

Además, existen impedimentos que se regulan respecto a la función arbitral en el artículo 231 del Reglamento. Respecto a estos impedimentos la regulación debiera ser precisa y, sobre todo susceptible de ser cumplida; no debería quedar en “letra muerta” o constituirse en bombas de tiempo para la arbitrariedad.

Destaco para el presente post el impedimento regulado en el literal n: “Los sancionados por los respectivos colegios profesionales o entes administrativos, en tanto estén vigentes dichas sanciones”. ¿Hay forma de conocer qué profesionales están sancionados por sus respectivos colegios profesionales?, ¿esta información es pública?, ¿las partes de un arbitraje deben solicitar esta información para evaluar la designación de un árbitro?, ¿qué debe entenderse por Entes administrativos?, ¿el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es uno?, ¿la multa impuesta por exceso de velocidad y no pagada es una sanción vigente?, ¿impide que alguien sea designado como árbitro?, ¿sería sustento suficiente para que lo recusen? ¿Cuántas sanciones de ese tipo persiguen a los ciudadanos en general?, ¿cuántos entes administrativos existen que pueden imponer sanciones?, ¿se ha previsto las consecuencias de esto?, ¿es relevante para el arbitraje?

Los literales r y s plantean que están impedidos, entre otros, de ser árbitros los deudores del REDERECI y del REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos). Nuevamente, es necesario preguntarse ¿qué interesa al Estado respecto de los beneficiarios de estas deudas (el Estado y los niños y niñas que tienen el derecho de alimentos)?, ¿se quiere que esas deudas se paguen efectivamente a esos beneficiarios o, más bien, se quiere “matar civilmente” a los deudores sin importar que los beneficiarios logren hacer efectivas sus acreencias? Si lo que interesa de verdad es que esos acreedores puedan recibir los pagos que se les adeudan, debería más bien establecerse otras medidas como la retención de los pagos que se les efectúen, al menos de manera parcial.

Como colofón, no debemos desarrollar, como país, la regulación de la contratación pública y del arbitraje en ese ámbito en el Perú, como si se tratara de un marco general de derecho administrativo sancionador. Cada una de esas ramas debe regular de manera específica lo que corresponde a sus esferas. Que los criterios punitivos se expandan sin límite genera perjuicios para la contratación pública y el arbitraje, dejando en lo puramente formal los “beneficios” que no se concretan. Sería fundamental entender que “la corrupción a gran escala o ‘sistemática’ se da cuando las normas favorables al desarrollo, tanto formales como informales —las reglas que protegen los derechos de propiedad, reducen los costos de transacción, desalientan la manipulación rentista extraeconómica (rent seeking) y garantizan los pesos y contrapesos políticos—, son inexistentes, están distorsionadas o se muestran inestables. En consecuencia, la falta de disuasivos adecuados impide contener comportamientos oportunistas (free rider behavior) y despóticos, las costumbres rentistas o las ventajas monopólicas de aquellos que tienen acceso al poder político, la Administración Pública y los privilegios económicos. Esto tiene como resultado mayores costos de transacción, la obstaculización del crecimiento y un imperio de la ley vacilante, debido a la carencia de competencia abierta en lo económico y lo político” (Alfonso Quiroz, Historia de la corrupción en el Perú, p. 45).