[Visto: 2276 veces]

Darío A. Núñez Sovero

Probablemente las generaciones del presente milenio lo ignoren, otros quizás tengan vaga referencia de algunas de sus obras y habrá algunos que lo evoquen lejanamente como alguien que dedicó su vida a resaltar y ennoblecer los valores de su Jauja natal. Es el precio que los pasos de los años imponen en la memoria colectiva de los hombres y lo cubre con un ignominioso manto de olvido, manto que te aplasta con nebulosas cargadas de ese vaho espeso que se confunde con el polvo del tiempo, llenos de inmerecidos silencios.

29 de diciembre de 1954: inauguración de la Biblioteca Popular Municipal de Jauja. Pueden apreciarse la presencia de Jesús Rivera Caballero, Armando Castilla Martínez, Abdón Max Pajuelo, Clodoaldo Espinoza Bravo (sosteniendo en texto de su discurso), César Méndez Portillo, Alejando Castro Fernandini, entre otros.

29 de diciembre de 1954: inauguración de la Biblioteca Popular Municipal de Jauja. Pueden apreciarse la presencia de Jesús Rivera Caballero, Armando Castilla Martínez, Abdón Max Pajuelo, Clodoaldo Espinoza Bravo (sosteniendo en texto de su discurso), César Méndez Portillo, Alejando Castro Fernandini, entre otros.

Por ello es que estas líneas tratan de llenarse de coraje y esfuerzo para retrotraer al presente la colosal presencia de un hombre que, en la primera parte de la centuria pasada, dejó su huella como una marca indeleble fraguada en el crisol de su amor entrañable por esta su Jauja natal: Clodoaldo Alberto Espinoza Bravo; aquel huerteño de sangre andina que como nadie, en su tiempo, se entregó al estudio del pasado xauxa e hizo de sus reflexiones un enfoque vital de lo que le aguardaba a nuestra tierra.

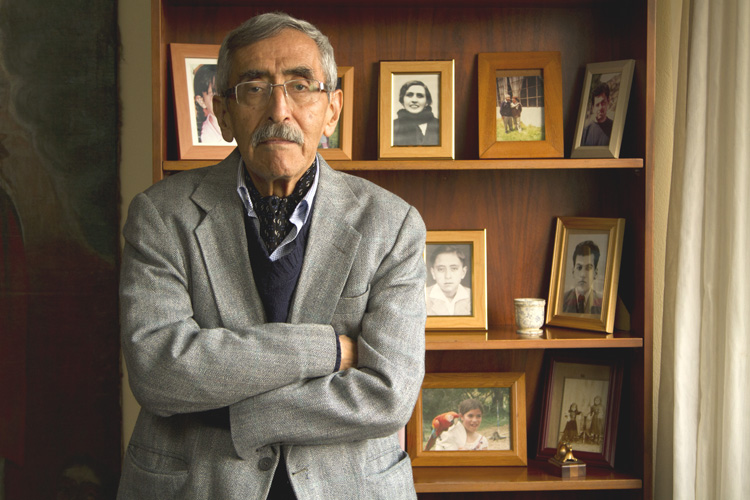

Nacido en Huertas en los albores del siglo XX, nunca abandonó los parajes alfombrados de ese verde de ensueño donde vio por primera vez la luz de su existencia. Muy joven aún -tenía 18 años- vio morir a su padre, don Teodoro, y desde entonces se entregó al cuidado de su madre María Cristina a la que diligentemente asistió hasta su muerte en el año 1942. Desde entonces, quedó en medio de una escalofriante soledad por lo que decidió vivir acompañado de su sobrino Enrique con quien compartió su ermitañismo hasta su fallecimiento en el año 1969.

Enrique lo recuerda con ese ímpetu arrollador que bendice la vida de los jóvenes. Su tío, Clodoaldo, era un intelectual de una personalidad avasallante, dotado de un atronador timbre de voz y contraído íntegramente a sus estudios, los cuales le proveían una vigilia casi permanente -en aquel tiempo sólo alumbrado por la tenue palidez de una lámpara Coleman ya que Huertas carecía de alumbrado eléctrico- pero gratificado por el caudal de conocimientos que continuamente le incrementaban sus interminables lecturas. Su casa era un laberinto de libros, folletos y papeles que le llegaban de todas partes del mundo (no olvida que diariamente, su tío Clodoaldo iba a pie hasta Jauja para abrir en la oficina de correos su casilla postal y retornar cargado de correspondencias que respondía inmediatamente). Ya para este tiempo, nuestro escritor y poeta, cursaba el cuarto de media en el glorioso colegio “San José” de Jauja y su visibilidad lo hizo líder de entre todos los estudiantes. Manuel Espinoza Galarza, en su obra “Relatos referentes a Jauja” (1) nos dice que el año 1921, Clodoaldo Espinoza Bravo cursaba el cuarto de media y Espinoza Galarza el tercero, cuando se dio la ocasión de una huelga estudiantil -la primera- que fue encabezada con espíritu justiciero por ambos y otros más, entonces concluida esta, la Junta de Profesores, acordó expulsar de las aulas josefinas a Clodoaldo y Manuel, decisión drástica que ensombreció el porvenir de una de las mentes más promisorias de las letras peruanas y jaujinas, expresando que “… el talento y las cualidades literarias de Espinoza Bravo, que todos reconocemos, pudieron tener tónica superior, técnica depurada, si es que nuestro poeta hubiera cursado estudios universitarios, a los que no llegó como consecuencia de la separación expresada…” (pp.79-80). Dotado de una reconocida autosuficiencia, ante la invitación del director del colegio josefino, César Lira, para su reincorporación por cuanto debían contar con su concurso para los primeros “juegos florales” que se realizaron el año 1923 en Tarma entre los colegios más antiguos del departamento de Junín, “Santa Isabel” de Huancayo”, “San Ramón” de Tarma y “San José” de Jauja, Clodoaldo se negó al retorno -que si aceptó Manuel Espinoza- decidiendo desde entonces ser un contumaz autodidacta, un febril acopiador de autoaprendizajes. Debe ser por ello que su abundante producción intelectual está cargada de locuciones latinas -que muy pocos entienden- y que lo escribía con la evidente intencionalidad de darle cierto elogioso rango a su pensamiento, pues esta clase de citas son usuales en las tesis universitarias. Justo, sobre esto, recuerdo, que cierto día del año 1986, en una extraña reunión coloquial que tuvimos en las alturas del cerro que vigila el tráfago de Chupaca, con Víctor Ladera Prieto y Hugo Orellana Bonilla -ambos artistas jaujinos llegados después de su estancia en París- me comentaban lo difícil que se les hacía leer a Clodoaldo, refiriéndose a la profusión de citas latinas que usaba. Sin embargo, Clodoaldo, escribía diariamente sobre sus averiguaciones del glorioso pasado xauxa y se daba maña para atender todos los requerimientos académicos que recibía para exponer su pensamiento. Mario Vargas Llosa, el Nobel peruano, en su obra autobiográfica “El Pez en el agua”(2) refiriéndose a sus propios desvelos por ser escritor dice “…Solo sería un escritor si me dedicaba a escribir mañana, tarde y noche, poniendo en ese empeño toda la energía que ahora dilapidaba en tantas cosas…”(p. 403), Clodoaldo como presagiando la tragedia que le sobrevendría después no desperdiciaba su tiempo, lo entregó voluntaria y generosamente al estudio e interpretación de nuestra vibrante historia xauxa. Esto explica que, su sobrino Enrique, ahora evoque con mucha nostalgia el recuerdo del tío que, en las mañanas, consagraba unas horas para cocinar sus alimentos y, en las tardes, a leer y escribir indesmayablemente en una vieja máquina de escribir marca Remington. Esta provechosa rutina es la que lo acompañó hasta su desgraciado accidente ferroviario, el año 1956, en que al bajar y resbalar súbitamente por el enredo del pantalón en la escalinata del tren (luego de haber dado, la noche anterior, una disertación en el hotel de turistas de Huancayo) le significó el cercenamiento de los dos pies, tragedia que se complicó con la aparición de gangrena en sus heridas y motivaron que, ya en el hospital Obrero de Lima -hoy Almenara- le amputen ambas piernas.

Hospital Almenara de Lima, año 1956, Clodoaldo flanqueado por dos enfermeras, en franco proceso de recuperación después de sufrir la desgracia de su accidente.

Hospital Almenara de Lima, año 1956, Clodoaldo flanqueado por dos enfermeras, en franco proceso de recuperación después de sufrir la desgracia de su accidente.

Esta tragedia de Clodoaldo no lo arredró y, desde su lecho de dolor coordinó la publicación de algunas de sus obras (“Cuadernos de Poesía” junto a Algemiro Perez Contreras y Jaime Galarza Alcántara, “Madre”, “Diez Figuras de América”, “Jauja Antigua”, “El hombre de Junín frente a su paisaje y su folklore”) y seguir colaborando con diarios regionales y nacionales donde se publicaban sus artículos. Comprendiendo que su nuevo estado de salud demandaba los mayores cuidados para su recuperación, luego de su alta y dentro del mismo nosocomio, decidió casarse con su antigua enamorada Fina Carmela Villar Olivera, prescindiendo de otros amores de juventud (la dama Isabel Velasco y la “Misteriosa”, esta última, una dama miraflorina que durante toda su estadía en el hospital limeño le hacía llegar ramos de flores y cuyo secreto nombre se llevó a la tumba el buen Clodoaldo). Ya de vuelta al terruño para completar su recuperación, decide consolidar su matrimonio por lo religioso y se casa en el santuario de Muruhuay con el padrinazgo de don Jorge Zapatero, un acaudalado tarmeño de aquel tiempo. Fueron estas las épocas aciagas en que confrontó el cariño de los amigos y, siempre en versión del sobrino Enrique, evoca con especial acento afectivo las visitas que sabatinamente recibía de parte de Pedro Monge Córdova, Miguel Martínez Saravia y Armando Castilla Martínez, la trilogía lírica más visible de la década del 50, además de otros intelectuales de entre los cuales solo recuerda el nombre de Sergio Quijada Jara. Quien esto escribe, adolescente, alcanzó a conocerlo muy tangencialmente, fue en la plaza de armas cuando él, elegantemente vestido con saco y corbata y protegido con un pequeño sombrero, relajadamente dialogaba con su interlocutor dejándose notar como una persona con una sobria estampa y recio carácter; me llamó la atención, sin embargo, verlo desplazarse en una pequeña tarima rodante que empujaba con sus manos enguantadas. Su sobrino, me comenta que así fue al principio hasta que le llegaron sus prótesis traídas desde Norteamérica.

Casa de Clodoaldo en Huertas, año 1959. La dama del medio es su esposa Fina Carmela. Las acompañantes de los flancos son sus parientes.

Casa de Clodoaldo en Huertas, año 1959. La dama del medio es su esposa Fina Carmela. Las acompañantes de los flancos son sus parientes.

Clodoaldo Espinoza, pudo haber sido nuestro representante parlamentario en el tiempo posterior al ochenio de Odría: un buen día fue sorprendido por la visita de Fernando Belaunde Terry, quien acompañado de los doctores y a la vez magistrados Manuel Marull, Luis Piana y Santos Galarza, le formularon la invitación para integrar la lista parlamentaria de Junín. Clodoaldo Espinoza, comprendiendo que su rol histórico frente a Jauja no era el político sino el cultural declinó cortésmente la invitación. Y justamente por esta preocupación cultural es que indicó a sus parientes que, a su muerte, su riquísima biblioteca debía pasar a engrosar el patrimonio bibliográfico de la Municipalidad de Jauja. Cuando ocurrió lo inevitable y fue sepultado en el cementerio El Ángel de Lima, los familiares encargados se acercaron ante el alcalde Jaime Yuli Linares para hacerle conocer la voluntad del ilustre finado, recibiendo por respuesta que el municipio de Jauja no tenía ambientes para la recepción, ante lo cual este preciado bien empezó a ser depredado por algunos curiosos y, otros extraños, empezaron a vandalizarlo en la librería “suelo” de Lima. Su bella casa de Huertas, antes llena de colorido y de pequeñas granjas y breves parcelas de sembríos, poco a poco ha ido derruyéndose hasta casi desaparecer. Sus paisanos, que eran los llamados a cautelar su heredad, no han sabido valorar todo lo que el escritor poseía, pero la grandeza de su gesto nos hace ver que en él había motivaciones mayores que todos los jaujinos tenemos que agradecer por el gran legado cultural que ha dejado para la grandeza de Jauja.

Sobrino Enrique Espinoza Espinoza, en el nicho del tío Clodoaldo del Cementerio El Ángel de Lima. Persona con la que compartió su vida hasta el último momento.

Sobrino Enrique Espinoza Espinoza, en el nicho del tío Clodoaldo del Cementerio El Ángel de Lima. Persona con la que compartió su vida hasta el último momento.

En nuestra provincia, el nombre de Clodoaldo Espinoza Bravo es el que designa la avenida que conduce al distrito de Huertas. En la localidad de Tingo-Acolla, el colegio secundario también lleva su nombre y en su pueblo, Huertas, la biblioteca municipal también es denominada Clodoaldo Espinoza además de tener un busto en la plaza del distrito que fuera donado por sus paisanos del barrio Lunahuaná. Más allá de estos menores reconocimientos, no hay monumentos, complejos arquitectónicos u otras obras que nos digan que Jauja tuvo una de las lumbreras más notables del siglo pasado. Es tiempo que, las nuevas generaciones, hagan justicia a uno de los grandes de la tierra de los Xauxas.

Busto en la plaza de Huertas, donado por huerteños residentes en Lima

Busto en la plaza de Huertas, donado por huerteños residentes en Lima

- ESPINOZA GALARZA, Manuel. “Relatos referentes a Jauja”. Lima, Ed. Juan Mejía Baca, 1958.

- VARGAS LLOSA, Mario. “El pez en el agua”. Santa Fe-Colombia, Ed. Seix Barral, 1993.