[Visto: 3204 veces]

Darío A. Núñez Sovero

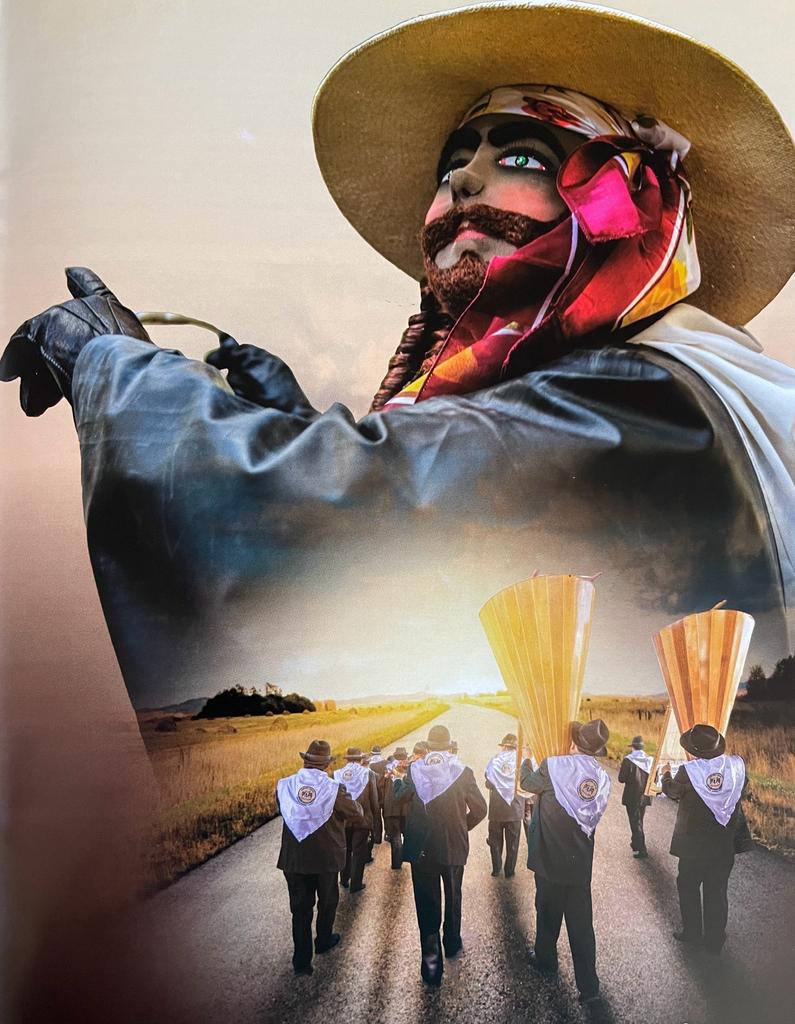

La tunantada, como expresión tradicional de la nación xauxa, es una representación dancística que recoge parte de las experiencias históricas por las que ha pasado esta colectividad a través del tiempo –especialmente en tiempos de colonia e inicios de la república-, de allí que algunos autores, caso concreto de Carlos Hurtado Ames, la consideren como un “drama social” (1). Este drama social se caracteriza por reproducir integradamente lo que en algún tiempo constituyeron los estratos más visibles de la sociedad colonial y republicana de Jauja que, además, le incorporó un elemento muy en boga en estos días y ,que es lo que conocemos como inclusión social. En efecto, llegado el momento, ninguna de las expresiones dancísticas que conocemos resalta una que hermana a través de la música y el baile a diferentes cultores unidos por el sentimiento tunantero. Desde el arrogante y presuntuoso español hasta la humilde y raída María Pichana, todos renuncian a sus pruritos clasistas para unirse en torno a la tradición tunantera, sin que unos sean más que otros, no jerarquizados y todos unidos por una relación horizontal. Este carácter socialmente integrador es el que, entre otros merecimientos, ha sustentado para que el gobierno peruano reconozca a la Tunantada como Patrimonio Cultural de la Nación.

Este grupo de danzantes –que en la tunantada llegan a ser hasta 15 con diferente atuendo- es el que reproduce la estratificación social pasada y, probablemente, es el Tucumano –también denominado argentino o arriero- el que, merecidamente, puede ser conjeturado como un auténtico personaje tunantero. Como un transhumante que llega a la fiesta para traer el lejano mensaje de su procedencia. Como se verá más adelante, el tucumano, llegado de tierras remotas sabía incorporarse, sin menoscabo de su lejano origen, en la tradición tunantera, aun cuando la cadencia de su baile sea un poco más ruda y con movimientos de visible energía sin que ello signifique que desentonaba la comparsa de sus acompañantes con quienes se compenetraba armoniosamente. Esta peculiaridad llevó a algunos estudiosos recientes a afirmar con singular acierto que en la tunantada se guardaba “la armonía de las diferencias”.

No se podría explicar la vida de los habitantes en tiempos de la colonia e inicios de la república sin detallar el rol que les cupo desempeñar a los arrieros como los dinamizadores de la economía de aquellos tiempos. Los arrieros, fueron los vasos comunicantes que llevaron civilización y cultura a todos los confines de la sociedad colonial, fueron ellos los que, en ausencia de vías de comunicación adecuadas, le insuflaron a los diferentes confines de la colonia la fluidez de traslado de personas e intercambio de bienes necesarios para el bienestar general de los habitantes de aquel tiempo. Pero antes de entrar en detalle de su importante rol social y económico, es menester explicar por qué y cómo los arrieros llegaron a Jauja.

LA PRESENCIA DE JAUJA EN TIEMPOS DEL COLONIAJE ESPAÑOL EN AMERICA DEL SUR

Jauja desde los inicios y aun antes de la conquista fue un lugar de renombre y atrayente fama. Hay hechos de gran trascendencia histórica pero poco difundidos que justifican la curiosidad que despertaba Jauja en todos los confines del que fuera Tahuantinsuyo, convertido luego en el Virreinato del Perú. En torno a ello, el conocido historiador Raúl Porras Barrenechea, nos recuerda en su obra “Jauja Capital Mítica”, que en los inicios de la colonia solo había dos pueblos fundados; Cusco y Xauxa.

Almagro quien salió del Cuzco en Diciembre dice en su carta al Rey el 3 de Mayo de 1534, desde San Miguel: “el gobernador en nombre de vuestra magestad ha poblado dos pueblos de españoles, el uno en el pueblo de Xauxa y el otro en el asiento del Cuzco, los cuales están fundados” (2).

Por otro lado, el 25 de abril del año 1534, Pizarro, con las formalidades establecidas por la corona española, decide fundar Jauja como la capital de la Gobernación de Nueva Castilla, con lo cual, luego de algunos protocolos y el levantamiento correspondiente del acta de fundación “El propio Pizarro, obrero incansable, midió, ayudado por Juan de Pancorbo, el terreno destinado el templo. Otro gran solar fue adjudicado para monasterio de la Orden de Santo Domingo. Los indios de Jauja, a las órdenes de los caciques Cusichaca y Guacra Paucar, trabajaron afanosamente en levantar los muros de las casas y de la Iglesia. Y así, con una traza española y mano de obra india, empieza a surgir la capital mestiza de Pizarro (3).

Ajusticiado Atahualpa en Cajamarca, Pizarro se vio en la obligación de designar a un sucesor que le permita estar en contacto con los naturales y controlar todo atisbo de sublevación. El designado fue Manco Inca a quien Pizarro tenía permanentemente a su lado. Estando en Xauxa, Manco Inca, con el fin de congraciarse con los españoles y parecerles “buena gente” dispuso organizar una gran cacería de animales –lo que se conoce como chaco- en el que participaron entre 20 a 30 mil naturales que formaron una gran cadena humana que se cerraba cada vez más y fruto del cual “se mataron once mil y tantos cabezas de ganado montés, vicuñas, venados, zorras y algunas aves que con las voces que los indios daban, las aturdían y mataban” (4). Con referencias históricas como ésta, es fácil deducir que la Xauxa de esos tiempos era un lugar boyante, con un medio ambiente generoso y de gran riqueza natural.

Estos hechos relevantes de nuestra historia se van a complementar con algo que cronistas de aquella época como Francisco Jeréz y Pedro Sancho relatan sorprendidos “El pueblo de Xauxa es grande i está en un valle hermoso, i es tierra templada: pasa un rio poderoso por la una parte del pueblo. Es abundoso de bastimentos e ganados; está hecho a manera de pueblo de España, muy junto a sus calles bien tracadas. Hai a vista del otros muchos pueblos sus subjetos, i era tanta la gente que paresció allí de la del mesmo pueblo e sus comarcas, que otra semejante en un solo pueblo no se ha visto en Indias, porque al parescer de quantos españoles lo vieron se juntaban cada día en la placa principal mas de cien mill ánimas, i estaban los mercados e otras placas e calles del mesmo pueblo tan llenas de gente, que parescía cosa de maravilla su grandísima moltitud” (5).

Las dos primeras citas nos dejan entrever la importancia que tuvo la ciudad de Xauxa en tiempos incásicos y los primeros años de la conquista, ello sumado a la leyenda que surgió en Europa como que Jauja era un lugar de ensueño, abundancia y ocio, despertó la curiosidad de muchos viajeros por conocerla. La cita última, nos revela a una Xauxa densamente poblada, colmada de gentes provenientes de todos los pueblos colindantes y, naturalmente, esta situación constituyó un atractivo poderoso para cualquier mercado de intercambio de bienes, realidad de la que no eran ajenos los arrieros. Imaginar un mercado de consumidores de más de cien mil almas tiene que llamar la atención de cualquier mercader y los arrieros que entre otras cosas transportaban bienes económicos eran expertos en esta actividad.

La fama de Jauja iba expandiéndose cada vez más, aun cuando había perdido la capitalidad que Pizarro le quiso asignar -luego del primer cabildo de vecinos de la América española, acaecido en Jauja el 29 de Noviembre de 1534 que acordó trasladar la capital a un lugar de la costa cercano al mar y lo que sería luego Lima-, sin embargo no dejó de ser un importante paso de viajeros que trataban de llegar a Lima desde el Cusco o viceversa. Es de este modo como al valle de Jauja llegaron estudiosos de la talla de Antonio Raimondi, Leonce Angrand y otros quienes se encargarían de realizar provechosos estudios de nuestra biodiversidad y multiculturalidad. Raimondi llega a Jauja en la década del 60 del siglo XIX, pero siete décadas antes llegó a nuestra querida ciudad otro estudioso que se sorprendió de lo que observó, habiendo escrito sus impresiones sobre Jauja en su obra “Descripción del Perú”. Él se llamó Tadeás Haenke, naturalista y sabio austríaco que llegó al Perú contratado por la corona española para realizar investigaciones científicas en toda la extensión de los reinos de España en América. Haenke llega en la expedición científica de Alejandro Malaespina y entre otros descubrimientos halló las ingentes riquezas salitreras del sur que después serían motivo de la Guerra del Pacífico de 1879, alertando la necesidad de su explotación. Pues bien, al visitar el valle de Jauja, Haenke vio con sorpresa algunos detalles que paso a resaltar:

“…Al S de Tarma sigue el partido de Jauja, que tiene treinta y cinco leguas de N a S y venticinco de ancho. El terreno de que se compone es una quebrada o valle, de temperamento agradable y suave, aunque se experimenta bastante frio en los altos de uno y otro lado, siendo célebre este partido por la feracidad de sus tierras, en las cuales se coge mucha cebada y trigo, con que se engorda cantidad de ganado de cerda, del que conducen anualmente a Lima dos mil cabezas, juntamente con gran porción de manteca, huevos, jamones y tocinos. En los parajes fríos hay varias estancias de ganado de Castilla, y del cual remiten a los reales de minas de Yauli y Pasco; y de las lanas fabrican también ropa de la tierra. Críanse (sic) igualmente papas, coca, plátanos, piñas y otras frutas; y aunque no faltan algunas minas no se trabajan en el día.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La facilidad que tiene el valle de Jauja para expender sus harinas, semillas y demás frutos en los minerales referidos, mantiene en él un continuo y vasto tráfico que lo ha elevado a un estado más floreciente que el que prometían su situación y cortos límites. Así su población es una de las más numerosas contando 52,286 almas entre españoles, indios y mestizos, repartidos en catorce doctrinas, 1 villa y 16 puebles anexos, de los cuales es capital la villa de Atun Jauja, con el nombre de Santa Fe, diez leguas distante de Tarma y treinta y siete de Lima. También parece que esta provincia fue una de las más pobladas en el tiempo de los incas, según lo dan a entender las muchas y grandes ruinas de poblaciones y castillos que se encuentran por todas partes.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Solo con la lluvia se riega su amenísimo valle, y a veces falta el agua para su riego y aún la necesaria para la bebida de los habitantes. A una legua del pueblo de Jauja hay un puente de piedra y un arco. Tiene esta provincia, en el pueblo de Jauja, un colegio de misioneros apostólico franciscanos, con el titulo de Santa Rosa de Ocopa, fundado el año de 1725 para hospicio de misioneros…” (6)

Decía que, en la lectura de lo escrito por Haenke, hay detalles interesantes y estos los resumo:

En primer lugar habla de una Jauja cuya extensión comprendía todo el valle de lo que hoy es el valle del Mantaro teniendo como capital a la villa de Atun Jauja; también explica que la gran producción que había en el valle era para atender necesidades de los centros mineros y de la capital del Perú y que, desde el punto de vista de la evangelización, este rol estaba reservado para el convento de Ocopa (este es un dato relevante porque marcó para la posteridad el rol cultural que le ha caracterizado a Jauja) y, finalmente, un detalle que no podemos soslayar es el hecho de que los campos agrícolas estaban colmados de sembríos de cebada y trigo. Esta última afirmación encuentra complementación cuando afirma que:

“… los alimentos más comunes que acostumbran son: las papas, el maíz, el camote y la yuca. Estos cuatro frutos les sirven en lugar de pan: solamente los de la costa compran pan cocido, cuando lo tienen en su mismo pueblo o pasan por alguno donde se amasa. En el valle de Jauja, en Huaylas, Huánuco y otros valles abundantes de trigo, comen también pan; pero por lo regular en estas provincias, como en las de la costa, mantiénense con papas y camotes asados, maíz tostado (que llaman cancha) o cosido (que llaman mote)…” (7)

Lo dicho por el sabio viajero Haenke confirma la tradición panificadora de Jauja, tradición que es secular que justifica, hasta nuestros días, por qué la variedad y sabor original de nuestros panes son alimentos buscados por cuanto visitante llega a nuestros pagos y por qué en cuanto evento gastronómico se realiza nunca está ausente el expendio de los panes jaujinos. La trascendencia de Jauja y su renombre van tomando forma en la versión de viajeros que se trasladan de Lima al Cusco, el Alto Perú y Buenos Aires con el valioso auxilio de los arrieros. ¡Cómo ante tanta bondad se podría estar impasible!, ¡cómo no deleitarse siquiera alguna vez con las apetecibles ofertas del mercado jaujino, verdadero imán que mueve la curiosidad de los foráneos!

DE LA ARRIERIA PROPIAMENTE DICHA

Es indudable que para explicar el tema que nos ocupa hay un trinomio que es indisoluble, especialmente cuando hablamos de los albores de la colonia, sin que ello quiera decir que en tiempos prehispánicos esta importante actividad estaba ausente en el quehacer del habitante del Tahuantinsuyo. Lo fundamental es saber que con la conquista y la llegada de los españoles empezó un desarrollo minero insospechado –avalado por la sed insaciable del conquistador por acopiar riquezas auríferas y argentíferas- y con ella la arriería se generalizó para atender las múltiples necesidades del transporte y así fue que empezó una de las actividades económicas más importantes de la colonia. Esta trilogía estuvo dada por la relación que se estableció entra la minería, el comercio y la arriería. Para ello, naturalmente hubo la necesidad de utilizar la infraestructura básica que estuvo dada por la red de caminos del incario que se conoce como Qhapac Ñan. Los caminos del incario eran dos, los principales y los transversales: los principales que denominaron los Caminos Reales, también llamados longitudinales que eran, a su vez, dos: uno de la costa que venía desde el sur de la actual Colombia hasta los valles centrales de Chile y el de la Sierra que venía desde Quito, pasando por Jauja y Cusco terminaba en lo que hoy se conoce como el norte de Argentina. Estos caminos principales estaban unidos por múltiples caminos transversales y de penetración -también conocidos como caminos secundarios, cuya estimación –según el proyecto Qhapac Ñan del Ministerio de Cultura del Perú- alcanza un total que a 60 mil kilómetros de longitud. Esta infraestructura vial, a la caída del Tahuantinsuyo, quedó intacta y sirvió muchísimo para cubrir los circuitos económicos que se iniciaron e intensificaron a partir de la conquista española e inicios del virreinato. Si bien es cierto que para entonces ya existía un sistema incipiente de arrieraje, éste se intensificó a partir de la explotación de minerales en Potosí (descubierta en 1545), Huancavelica (1564) y posteriormente Cerro de Pasco. La explotación del oro y plata fue la actividad dominante del quehacer español y para sacarlo y enviarlo a Europa se demandó implementar un sistema de transporte que resultó ser una actividad dificultosa. El arrieraje, según el historiador tucumano Juan Bautista García Posse, primero estuvo desarrollado bajo la sombra de los encomenderos quienes teniendo a su cargo un número de indígenas, comisionaron a estos las tareas de arriero, especialmente de transporte de minerales; pero es el caso que muchos de estos indígenas ya no retornaban –por muerte o por eludir al encomendero-, esto obligó a que, ya la colonia bajo los lineamientos de la corona vinculada a la dinastía de los Ausburgo, los arrieros fueran sometidos a contratos ante las escribanías locales; entonces había la obligación de retornar el mismo número de arrieros que salían de la zona de Tucumán –que eran más o menos entre 16 hombres incluidos el capataz y su ayudante- con destino a las “provincias del norte” (así llamaban los lugareños a la región del Alto Perú y Perú mismo en aquellos tiempos). En medio de estas difíciles contingencias, fue el arriero el gran gladiador que se encargó de vencer todos los escollos que se le presentó y que no eran pocos: distancias desoladas e interminables, noches gélidas, tramos donde escaseaba el agua, tormentas borrascosas especialmente en la región andina, vadeo de ríos donde no había puentes, escasez de agua, etc. Fue, el arriero, un verdadero victorioso de incontables dificultades, un desafiador de peligros, un indomable e intrépido peleador contra todas las dificultades que le presentaba la hosca geografía sudamericana a la que finalmente venció.

Cuando Potosí y sus inmensas posibilidades mineras fueron descubiertas en el año de 1545, empezó un insospechado frenesí por la actividad minera de los españoles que comprometió la mano de obra indígena con trágicas consecuencias (no olvidemos que las mitas eran sistemas de trabajo que obligaban a las comunidades a servir en las minas). Esta febrilidad duró un poco más de un siglo hasta que decayó cuando las vetas de mineral comenzaron a agotarse. Para entonces la única ganadería conocida era la de los camélidos sudamericanos, tradición que venía desde tiempos prehispánicos. La necesidad de sacar el mineral hacia los puertos demandó el uso del transporte a través de las llamas. Pero ocurre que este transporte era insuficiente y se complicaba porque, estos animales, no podían llevar más de 6 arrobas de peso y era necesario pensar en su relevo por cuanto, si bien es cierto las llamas comían pastos naturales que los había en abundancia, era menester ver otra manera más económica de transportar el mineral. Para entonces, en los extensos campos de San Salvador de Jujuy y Salta en el noroeste argentino había una ganadería de mulas que, según Concolorcorvo, habían sido criadas en Buenos Aires, invernadas hasta por dos años en Córdoba y trasladadas a Salta para su comercialización en ferias, y a la que se dedicaba gran cantidad de lugareños y viendo que estos animales eran más fuertes y resistentes y podían trasladar bienes por rutas extensas se optó por el relevo. Mónica Domene, investigadora de Salta, nos lo recuerda –citando a Concolorcorvo- que “Cada año miles de mulas eran engordadas y vendidas en la feria de Sumalao (que significa lugar hermoso) desde donde emprendían largas y difíciles travesías hacia el Alto Perú por zonas desérticas y de gran altura y sometidas al rigor climático”. Las mulas podían transportar dos tercios de 6 arrobas cada uno, o sea un total de 12 arrobas (equivalente a 137.82 kilogramos). Lo único que dificultaba este tipo de transporte era que las mulas demandaban pasturas y agua para su sustento, lo cual obligó a buscar nuevos circuitos de vías que permitan a los viajeros superar estos problemas. Sin embargo, este tipo de transporte se generalizó y fue demandado en el caso de la explotación de las minas de Huancavelica, de Cerro de Pasco y de minas menores que empezaron a aparecer. Pero no todo era transporte de mineral, también se presentó la necesidad de transportar bienes y provisiones para atender los requerimientos de la mina y los mineros, así los arrieros empezaron a trasladar maderas, sal, alimentos y enseres que requería el sustento de estas poblaciones, produciéndose un intenso intercambio de productos y de trabajos especializados, pues los arrieros trabajaban con recuas propias o alquilaban sus servicios a comerciantes para transportar los productos, con el tiempo .hacia el siglo XVIII- de esta actividad, también, participaban criollos. Esto sumado a que nuevas poblaciones fueron apareciendo a lo largo de todo el virreinato, generó una intensa actividad del arrieraje dando ocupación a miles de personas, ya sea en calidad de propietarios de bienes o en calidad de comerciantes que contrataban fletes, ganadería de mulas, ayudantes, madrineros y tenedores de recua, cada uno con funciones especiales que, finalmente, debían hacer llegar los bienes en perfecto estado de conservación. Es interesante resaltar que, las comunidades indígenas de ese tiempo, viendo que el arrieraje era una actividad en auge que daba buenos ingresos, deciden participar en esta actividad a través de la compra individual de recuas de transporte donde también puedan involucrarse con el traslado, venta e intercambio de la producción local. De esta misma febrilidad, además de los indígenas locales, deciden entrar en este tema gentes mestizas y mulatas.

La ganadería de mulas era un quehacer rentable y los campos de San Salvador de Jujuy y Salta estaban colmados de esta actividad, el precio de las mulas era altísimo al principio, por lo que solo gente pudiente podía adquirirlas, sin embargo con su generalización estos precios bajaron y el transporte mulero recorrió todos los confines de las colonias españolas en América.

“Las ferias de mulas en Salta era, en su época, una de las más grandes del mundo. Allí se comercializaban, en 1771, unas 60,000 mulas y 4,000 caballos usados para el transporte de cargas y el trabajo en las minas de la región andina del virreinato del Perú”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

“Los animales se destinaban al trabajo en las minas peruanas y altoperuanas y al transporte legal de mercaderías entre Lima y la entonces próspera gobernación de Tucumán…”(8)

Por otro lado, en reciente intervención realizada por internet, el Arqueólogo e investigador jaujino Manuel Perales Munguía, nos dice –sobre este mismo asunto- citando al historiador español Nicolás Sánchez Albornoz que, solo en el período de 1805-1808, al Perú llegaron 40,000 mulas, citando fuentes estadísticas del tráfico de animales de aquellos años (9)

En el caso del paso de los arrieros por Jauja, está generalizada la versión que ellos llegaban desde el sur para acampar en las inmediaciones de la fuente de La Samaritana, lugar donde, además de abrevar al ganado y las recuas que conducían, venderlas a particulares y élites locales, daban rienda suelta a sus merecidos descansos, en cuyos entretiempos se escuchaban tonalidades propias de los gauchos que entremezclados con endechas locales dieron, posteriormente, origen a las conocidas mulizas. Concluida la pascana, los viajeros seguían rumbo a Cerro de Pasco o siguiendo por al ramal del Pariacaca buscaban llegar a Lima.

La pregunta, entonces, se cae de madura: ¿quién traía las mulas a los centros mineros peruanos desde el norte argentino? ¿Quiénes aprovechaban este tráfico de mulas para también intercambiar productos de los pueblos por donde pasaban los muleros –arrieros tucumanos- en ferias locales que se realizaban en su trayecto?. La respuesta es una sola: los argentinos que procedían de la región noroeste del virreinato del Rio de la Plata (región de San Miguel de Tucumán). La memoria histórica de Jauja reproduce estos hechos a través de la tradición xauxa de la tunantada, poniendo en la escena dancística de esta costumbre al arriero o tucumano o argentino. Personaje que la literatura recuerda como seres de alto nivel de extraversión, estampa recia que inspiraba temor y respeto, pero que ocultaba mucha alegría, probablemente por saber que el lugar de la pascana adonde arribaba le permitía intercambiar productos, arrear inmensas recuas de mulas y celebrar esta llegada contagiando su euforia a los pobladores del lugar. El perfil de estos arrieros traduce lo que Domene nos dice, citando a Ercilia Navamuel en su libro “El Gaucho”, “,,,el gaucho del noroeste argentino, tiene su origen en los primeros españoles llegados a la región [que] en azarosas expediciones para subsistir tuvieron que aprender de los aborígenes las cualidades de la tierra en la que se quedaron a poblar…de esta manera se va formando la cultura criolla…”

LOS ARRIEROS EN LAS LUCHAS DE LA INDEPENDENCIA

Los arrieros tuvieron un rol fundamental en las luchas por la independencia de Argentina y el Perú. Quien más se ha dedicado a este estudio, en el caso de Perú, ha sido el historiador Juan José Vega. Él nos dice que, hacia fines del siglo XVIII, las colonias españolas en América habían sufrido un gran desgaste y fruto de eso, cansados de los abusos de los españoles, el germen para repeler al invasor había madurado en los estratos quechuas y aymaras de la sociedad de aquellos tiempos y nadie mejor que la clase andina pudiente –los caciques- para traducir este descontento.

En las regiones de Bolivia, los arrieros fueron los grandes transportistas de los pertrechos militares que la misión libertadora demandaba. Ellos fueron los que, además que fueron reclutados, se enfrentaron a las huestes españolas y su conocimiento de los caminos fueron fundamentales para el movimiento de las fuerzas patrióticas. Mónica Domene en reciente intervención en Tucumán nos dice que “A partir de 1814 los paisanos que integraban las milicias comenzaron a ser denominados gauchos por José de San Martín, Gral. Del Ejército Auxiliar del Perú, comparándolo por su destreza como jinetes con los “gauchos” de la Banda Oriental del Rio de la Plata liderados por José de Artigas. También, fue en el sur del Perú que la revolución de Túpac Amaru liderara ese rechazo al español y fueron miembros de su familia los primeros en alinearse a esta causa. “No solo fue arriero José Gabriel Túpac Amaru el Inca, fue también arriero Diego Cristóbal Túpac Amaru, que fue el sucesor y que gobernó más tiempo que el Inca José Gabriel, porque estuvo al mano hasta 1782, también fue arriero Túpac Catari, el Virrey aimara de la sublevación, hombre difícil, díscolo, pero de todas maneras nominado por Túpac Amaru y que lo había conocido. Seguramente como trajinante del Alto Perú. Fue arriero también Manuel Valderrama, que es el gran caudillo de la revolución arequipeña, capítulo ignorado por la historia oficial. Y fue también arriero Pedro Vilcapaza, el famoso líder azangarino” (10)-

Manuel Perales Munguía, nos recuerda que tanto Francisco de Paula Otero como Domingo Olavegoya Iriarte, fueron arrieros (el primero tendría luego un papel fundamental en la Jura de la Independencia de Tarma y el segundo, cuyo segundo apellido proviene de Tucumán, sería el acaudalado propietario de minas y de ganaderías del centro del Perú que obró de benefactor en la sanación de enfermos de tisis en Jauja).

Para concluir, es interesante resaltar la versión del profesor universitario jaujino Simeón Orellana, quién nos recuerda que fueron los arrieros los que desempeñaron, en tiempos de las luchas de la independencia, labores de espionaje a favor de las fuerzas patrióticas y no podía ser de otro modo su actuar considerando que el ejército libertador provenía del Sur y que el primer grito libertario en Argentina se dio precisamente en Tucumán (11).

LA VIDA NO TAN SANTA DE LOS TUCUMANOS EN JAUJA

No se crea que la vida de los tucumanos que estuvieron por Jauja fue impoluta, que fue una vida llena de expresiones de santidad o algo así. Edgardo Rivera Martínez, célebre autor jaujino, en su cuento “El tucumano” (12) –que aparece al final de su libro “Cuentos del ande y la neblina”- nos relata que, este personaje, llegaba a la fiesta de Yauyos-Jauja y encargaba, la custodia del vino que traía a los conductores de negocios del entorno de la placita, para beberlo con la concurrencia en los “descansos” que hacía la orquesta, versión que guarda correlato con la verdad, pues las zonas del norte argentino –Mendoza, Salta, Catamarca- eran zonas vitivinícolas de la mejor producción de vinos del norte argentino. La investigadora Domene nos manifiesta que la picardía del arriero criollo estaba vinculado a su doble vida: los largos días de ausencia por diez meses, que promedio duraba el viaje, lo llevaron a tener consortes en Tucumán y Perú, por lo que, también, tuvo descendencia fuera de Argentina. Y es justo en este rubro que, recientemente, Domingo Martínez Castilla, incansable investigador de temas sociales referidos a Jauja, ha encontrado datos muy singulares del paso de los arrieros gauchos por Jauja. De entre estos ha encontrado los lazos de familiaridad espiritual que contrajo con numerosas familias de la región:

“En los libros de la doctrina de Santa Fe de Atun Jauja (que conserva volúmenes que se remontan al año 1757), los verdaderos tucumanos también dejaron sus huellas, como se ve en los casos que se ha podido encontrar en los libros parroquiales disponibles por internet.

En un período de dos semanas entre julio y agosto de 1790, hay tres bautismos apadrinados por tres diferentes forasteros, muy probablemente arrieros.

- 23 de julio: Francisco Vásquez, forastero de Tucumán, padrino de bautismo de la niña María Espíritu, de un mes y quince días, hija legítima de Manuel Sobero y de Lucía Robles, mestizos de Jauja (en el registro aparece como Basquez del Tocuman; en este artículo se usa la ortografía actualizada para facilitar la lectura)

- 2 de Agosto: Clemente León, forastero de Tucumán, padrino de baitismo de Toribio, de un año, hijo legítimo de José Critóbal y de María Marcela, indios de Pichos.

- 6 de agosto: Santiago León Palomino, forastero de Tucumán, padrino de María Marcela, de seis meses, hija legítima de Francisco Jumpa y de María Cayetana, indios de Yacus.

- Estos tres registros de bautismo no muestran ninguna deferencia especial hacia los padrinos tucumanos, ni tampoco indican si ellos eran mestizos o inndios, mulatos, criollos o españoles.

Un mes más tarde , aparece en ese libro otro padrino tucumano:

- 7 de setiembre de 1790: Don Domingo Acuña, español forastero del Tucumán, padrino de bautizo de Bernardo, niño español de quince días, hijo legítimo de Francisco Orihuela y de Simona Falcón, españoles de Jauja.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

En los libros de bautismos de la doctrina de Santa Fe de Atun Jauja, faltan los registro desde 1791 hasta 1796 (el volumen correspondiente a este período no esta en internet). Pero hay un tucumano que aparece en el libro de entierros del año 1795, como sigue:

Santiago León Mestizo forastero de Salta

En treinta de Enero de mil setecientos noventa y sinco años Yo el infraescripto cura propio y vicario de esta Doctrina Di sepultura eclesiastica al cuerpo difunto de Santiago Leon de edad de quarenta años al parecer Casado forastero del Tucuman de Salta quien murio con todos los santos sacramentos como catolico y fiel cristiano.

[Testigos] don [Francisco] Martinez don Visente Caravallo y los sacristanes y lo firme

Vicente Rubio de Celes |

Es muy probable que se trate del mismo arriero tucumano que fue padrino de bautismo de María Marcela Jumpa en agosto de 1790. Esta vez se quedó para siempre en Jauja.

Los viajeros del Tucumán se relacionaban también con habitantes de otros pueblos aledaños. Por ejemplo, en una partida de bautismo más antigua en los libros de la vecina doctrina de Nuestra Señora de la Natividad de Apata, a unos 18 kilómetros al sur de Jauja:

- 25 de octubre de 1763: Tomás Francisco de la Roca, natural del Tucumán, fue padrino de bautismo de Úrsula, de tres días de nacida, hija natural de [ilegible] Mucha y de Antonio Castañeda, mestizos.

Siglo XIX

Entre 1809 y 1810 hay también menciones de gente del Tucumán.

- 7 de junio de 1809: Don Ángel López, natural del Tucumán, fue padrino de José Gamarra, mestizo de un año, hijo natural de Rosario Gamarra y de padre no conocido.

- 4 de junio de 1810: Don Francisco Araos [¿Aráoz?], natural de Salta, fue padrino de Francisco Caracciolo, niño español de dos días, hijo legítimo de don Juan Landa y de doña Josefa Marticorena. (En la partida de Agustín, hermano mayor de Francisco Caracciolo, se estipula que Juan Landa es europeo y Administrador de Correos, y Josefa Marticorena es española de Jauja. Una nota personal adicional: Francisco Caracciolo Landa Marticorena fue abuelo de Esther Martínez Landa, abuela a su vez de quien esto escribe.)

- 15 de julio de 1810: Casimiro Contreras, natural de Salta, fue padrino de María Josefa, niña india de tres meses, hija de Nolberto Mucha y de Simona Mayta, del Tambo.

- 17 de julio de 1810: Don Gregorio Torres, natural de Salta, fue padrino de Manuela Castro de un mes, hija natural de Francisca Castro y de padre no conocido.

- 20 de julio de 1810: Pedro Chocar [¿Chocán?], natural de Salta, fue padrino de Valerio, mestizo de dos meses, hijo de Manuel Sobero y de Isabel Palacios.

- 29 de julio de 1810: Don Fructuoso Martínez, natural de Salta, fue padrino de Manuel, mestizo de un mes, hijo de José Salas y de Celestina Pérez.

- 1 de agosto de 1810: Don Fructuoso Martínez, natural de Salta, fue padrino de Silberia [sic], española de un año, hija de don Francisco Montero y de doña María Arredondo” (13)

DE LAS PRENDAS DE VESTIR DEL BAILANTE DE TUCUMANO

En la fiesta del 20 de Enero de Yauyos-Jauja, existe una versión estereotipada del atuendo del arriero o tucumano. Incluso las diversas publicaciones de revistas especializadas que anualmente publican entidades vinculadas con la tunantada mencionan, entre otras prendas que debe vestir, a generalidades que no guardan correlato con la versión histórica del arriero de la colonia e inicios de la república que llegó a Jauja con tropas de mulas y mercaderías para comercializarlas. Los fatigados hombres de la pampa argentina que llegaron a nuestra ciudad tenían otro tipo de indumentarias y es menester aclarar este asunto (sin que ello quiera proponer un cambio del actual vestuario sobre el que ya se ha generalizado un claro convencionalismo). Voy a referirme solo a algunas prendas: el sombrero, el poncho, el pantalón y las botas con espuelas.

Dicen las recomendaciones de la fiesta de Yauyos que, el sombrero, debe ser “macora de paja de alas amplias, cintas blanco y celeste…”. Los gauchos argentinos han reglamentado sus atuendos meticulosamente, así en Salta – y en otras provincias vecinas- está prohibido usar el sombrero de paja, estableciendo que “el sombrero [debe ser] de ala ancha entre 5 y 11 centímetros, cuyo material sea pana, fieltro, nutria, de colores negro, tonos de blanco, beige y marrón …No se acepta sombreros de fibra sintética, ni de paja…”(14). Con un añadido: el ala del sombrero está ligeramente levantado en la parte delantera por cuanto, dicen los gauchos, representa el fiero viento de la pampa que tiene que vencer el arriero en sus largos peregrinajes. Con respecto a la cinta ellos usan las de color negro.

En cuanto al poncho, prenda de evidente raigambre andina, en el caso de la tunantada se exige el poncho de jebe negro, siendo evidente que el gaucho jamás usó esta prenda pues el boom cauchero se inicia hacia 1880 cuando el arrieraje ya entraba en decadencia por el auge de nuevos medios de transporte. El poncho salteño es “de color rojo con guardas negras de lana” Es asombroso, en este acápite, decir que los ponchos de lana del tucumano tenían tan fina urdimbre que impedían la filtración del agua en los duros climas que toleró al arriero (es indudable que en este aspecto y dado a que esta región estaba incorporada al collasuyo en tiempos delTahuantinsuyo, la influencia del tejido Paracas está presente).

Sobre el pantalón, indican fríamente los responsables de la fiesta yauyina que debe ser “pantalón de montar”. El pantalón del argentino que llegó a Jauja, inicialmente, se llamaba chiripá –pantalón de botapiés anchos, a partir del año 1858 evoluciona hacia la bombacha que era un pantalón ancho que se angosta en las rodillas. Sobre esto, nos recuerda el historiador tucumano Juan Bautista García Posse, que esta prenda llegó a la Argentina llevado por los ingleses, los que, a su vez, tomaron el uso de los turcos. Además, por los difíciles caminos que atravesaban los arrieros, muchos de ellos solían proteger sus bombachas usando guarda calzones (prenda de cuero finísimo que protegía la bombacha gaucha).

Finalmente, con relación a las botas y espuelas, es interesante decir que los tucumanos de nuestra fiesta usan “botas de cuero color marrón con pasadores y hebilla, brillosas espuelas de metal de siete puntas”, mientras que los gauchos salteños usan “botas de tipo salteño, con o sin carruje, de un solo color. No se permiten botas artísticas…”, añadiendo que sobre las espuelas “no se admiten espuelas romas ni de tipo equitación”. Es interesante decir que, la variedad de espuelas que existe en Tucumán es amplia, encontrándose, en los museos existentes de la ciudad, desde tres puntas hasta de quince.

LOS ARRIEROS CONFUNDIDOS CON LA ALEGRIA POPULAR

Es indudable que el tránsito de los arrieros por lo innumerables pueblos por donde pasaban producía grata alegría por todo lo que ellos significaban: oportunidades de comprar productos, vender producciones locales, procurar alimentos a los viajeros, forrajes a las recuas, etc. De modo alguno su paso sacudía la modorra pueblerina y, si habían pascanas o descansos, eran oportunidades para escuchar sus cantos nostálgicos, endechas, lamentos y, también, compartir la alegría natural que se observaba en el pueblo hospitalario. Es así que, además de haber sido protagonista de bailes locales en Jauja -que luego sería la tunantada- su paso por otras localidades ha dejado huellas para la posteridad.

De este tránsito y la manera como se confundían con los pobladores locales en diversos pueblos del Perú existe visible rastro festivo. Hemos tomado nota, entre otras celebraciones, de danzas como Los Majeños en el Cusco, la danza del Mula-Mula en Azángaro, Los arrieros de Matalaque en Moquegua y la danza de San Antonio de Padua Patrón de los arrieros de Junín (esta se celebra el día del 13 de Junio de cada año, en homenaje al Santo Patrón y la protección que daba a los arrieros de Junín que trasladaban el mineral desde Cerro de Pasco hasta la estación de ferrocarril de Chicla, para su traslado al puerto del Callao).

Finalmente, es necesario decir que, el arrieraje, dio estertores de término cuando el ferrocarril se implementó como principal vía de transporte, habiendo permanecido, en algún tiempo posterior, solo el de llamas y burros para vincularse con pueblos olvidados del país.

Estas líneas pretenden –en el fondo. Ser un modesto homenaje a la valentía y arrojo de los arrieros, especialmente tucumanos, quienes desde los siglos XVI, XVII y XVIII, con todas las dificultades existentes, fueron los grandes portadores de la civilización de aquellos tiempos, devorando interminables caminos, cantando, en algunas veces, como lo hacen hasta hoy los gauchos argentinos, legendarios hombres de las pampas de Don Segundo Sombra, cantando:

“Las penas son las nuestras,

Las vaquitas son ajenas”

- HURTADO AMES, Carlos. La tunantada de Jauja – Yauyos. Huancayo, Ed. Talleres gráficos. 2022. P. 27

- PORRRAS BARRENECHEA, Raúl. Jauja, capital mítica. P. 121

- P. 123

- 119

- Citado por Espinoza Bravo, Clodoaldo en Jauja Antigua. P. 60

- HAENKE, Tadeás. DESCRIPCION DEL PERU, 1799. Ed, digital en PDF. P.100

- P. 56

- Feria de mulas de Salta. -ECyT-ar

- Versión digital de exposición de Manuel Perales Munguía: El Qhapac Ñan y Jauja. Unión de Culturas, unión de expresiones.

- Entrevista a Juan José Vega: Los arrieros. 16-10-2010.

- Centro Cultural de Promoción y Revalorización de la Tunantada. Memorias. Jauja 2020. p. 39.

- RIVERA MARTINEZ, Edgardo. Cuentos del ande y la neblina. Lima, Ed.Metrocolor, 2013. p. 485.

- MARTINEZ CASTILLA, Domingo. (2013, setiembre 18) Tucumanos de Jauja, Tucumanos en Jauja. Titulo provisional (blog).

- Reglamento General de Desfile. Salta, Argentina.

(*) El presente trabajo fue presentado en el II Pre congreso Mundial de la Tunantada realizado en Buenos Aires y San Miguel de Tucumán del 15 al 24 de Setiembre del 2023, evento organizado por el Centro Cultural “Los Tunantes” de Jauja con la colaboración de las instituciones “Jaujinos a rajatabla” y “Jaujinos de Oro” de Buenos Aires y la Asociación Civil de Mujeres Tradicionalistas de Tucumán