Reconocido el importante rol que desempeñó el arriero en la vida económica de la colonia, es necesario abundar sobre cómo es que –los del norte argentino- llegaron al Perú, región que era llamada por entonces conjuntamente con el Alto Perú (hoy Bolivia) como “las provincias de arriba”.

Existen dos autores argentinos, radicados en San Miguel de Tucumán, Juan Bautista García Posse y Juan Héctor Suárez, quienes tienen posiciones interesantes para centrar el tema de los arrieros. El primero, sostiene que los arrieros, inicialmente, eran indígenas del norte argentino que estaban bajo la égida de un encomendero, el segundo sostiene que los arrieros, sea cual sea el tiempo que recorrían los confines del sur de América, eran los gauchos. García Posse –en conversación personal con el suscrito- nos dice que eso es imposible porque la temporalidad del gaucho es el siglo XIX cuando su actividad fue recorrer a caballo el valle de Calchaquí, la parte de Buenos Aires, sur de Paraguay y Brasil para desollar vacas y obtener beneficios comerciales con el cuero y la grasa que extraían de ellas y el arriero es anterior a éste. Juan Suárez responde que, aun así, al hombre de la pampa se le denomina gaucho. Interesante disquisición que deberá ser deslindada entre los estudiosos del norte argentino y que no viene al caso profundizar porque lo que aquí nos trae y preocupa es el arriero –también llamado tucumano, argentino- y su génesis.

Existen documentos, que obran en el Archivo de Indias, que prueban que los primeros arrieros que salieron con destino al Perú, partieron desde las regiones del norte argentino y ellos, inicialmente, no eran hombres libres sino que eran naturales que estaban confiados a la tutela de los encomenderos (españoles a quienes se les otorgó una cantidad de ellos para tener derechos sobre su trabajo a cambio de protegerlos y evangelizarlos). Esta constituyó una sutil forma de esclavitud del nativo por lo que estos, cansados de la situación de subyugación en que vivían, buscaban alguna forma de liberarse de esta opresión La oportunidad la encontraron cuando, inicialmente, fueron encargados de trasladar las mulas, necesarias para el transporte de minerales desde los centros de producción hasta los puertos, y muchos de ellos optaron por no retornar y desaparecer sin mayor explicación. Esta situación, incómoda para el encomendero español fue superada cuando, a partir de que la corte española es asumida por la dinastía de los Habsburgo, se dieron las Nuevas Leyes (1542) que fueron inspiradas en las ardientes defensas que ejerció Fran Bartolomé de las Casas a favor de los naturales de las colonias de España en América, según las cuales, se exigió que los encomenderos, bajo compromiso ante los escribanos de entonces, se comprometan en destinar naturales para la labor de arrieros con cargo a que retornen en igual número a sus lugares de origen.

(*) este documento fue elaborado adrede de recordar el XIII aniversario de la expedición de la Resolución Viceministerial Nro. 076-2011-VMPCIC-MC y para su concreción se ha hecho bajo consultas personales con historiadores tucumanos como Juan Bautista García Posse y Juan Héctor Suárez. Para la lectura del contenido del documento que obra en el Archivo de Sevilla, se ha solicitado el apoyo de intelectuales de la Universidad La Sorbona de París.

Es justamente de este tiempo que existe el documento que acompaño, escrito, según Antonio Palacios, en un “castellano medioeval” o, como se diría gramaticalmente, en un lenguaje “típico del Mio Cid”. Documento que, me he atrevido a traducir, con las disculpas del caso dado que no soy lingüista:

“En la ciudad de Santiago de Estero, cabeza de esta Gobernación de Tucumán, a ocho días del mes de febrero de mil quinientos ochentinueve [1589], su señoría el Gobernador don Juan Ramírez de Velasco, Capitán General y Justicia Mayor en estas provincias por el Católico Rey don Felipe nuestro Señor, digo que el tiempo y cuando su señoría entró a esta gobernación y sus provincias por Gobernador de ellas, entre las cosas que proveyó para el buen gobierno y sustento de ellas y conservación de los naturales, ordenó y mandó que ninguna persona sacase servicio de indios de esta tierra al Perú ni a otra parte fuera de su natural por muchos y justos respetos que a ellos les movieran sin dar fianzas que dentro de un breve tiempo les volverían a su natural, so ciertas penas y que les pagarías su trabajo y jornal, llevando para ello licencia de su señoría y habiéndose pregonado y guardado en toda esta dicha gobernación y puesto deudores y alcaldes de sacas para este dicho efecto, don Francisco de Vitoria, obispo de estas provincias, sin guardar la orden contenida, aunque llevó licencia para sacar su ganado y servicio con este aviamiento, sacó de la ciudad de San Miguel de Tucumán venticuatro indios casados y solteros y los llevó al Perú en su servicio y pasando por la ciudad de San Felipe de Salta, donde se hacen los dichos registros queriéndose usarlos por no obligarse a volver los dichos indios a su natural, como se ha ordenado, pidiendo el alcalde de sacas que allí estaba que se registrase los dichos indios, se les mostró un testimonio en que decía que ya estaban registrados y vistos en la dicha ciudad de San Miguel por un alcalde y ante escribano que había dado fe de ello y de la fianza con la que le habían dejado sacar en dicho servicio sin hacer las dichas diligencias y habiendo la noticia de su Señoría, el dicho testimonio era falso, contrahecho y que no se había hecho en el registro que había dejado la fianza”.

Este documento demuestra lo siguiente:

- Que ante la voluntad omnímoda de los encomenderos españoles se prohibió sacar naturales de sus tierras.

- Que se había dado instrucciones para que los encomenderos que hagan uso del trabajo de los naturales debían pagarles un salario.

- Que hubo formas de evadir estas directrices como, por ejemplo, el cura obispo que tenía permiso para sacar sus ganados y también sacar naturales al Perú, pero haciendo uso de la viveza solo registra el ganado que va a sacar y miente al decir que los indios ya están registrados, como le exigían los alcaldes de Sacas, porque al registrarlos adquiría la obligación de hacerlos retornar.

Sea cual fuera la forma, lo real es que los primeros arrieros que salieron con dirección al Perú, eran aborígenes del norte argentino. Con el tiempo, por los boyantes resultados que estaban dando las labores de arrieraje, a esta actividad se incorporan los mestizos y los mismos criollos, siendo que muchos de estos de, apellidos conocidos como los Araoz, los Iriarte (segundo apellido de Domingo Olavegoya), los Salguero, los Suárez, etc. provienen de esos lejanos lugares.

Cuando la actividad del arrieraje estuvo en el culmen de su esplendor, los caminos del Q’apac Ñan fueron el escenario perfecto que vio transcurrir miles y miles de caravanas de arrieros que fatigosamente trasladaban mulas hacia los centros mineros de la colonia provenientes de la Feria de Sumalao que se realizaba anualmente entre Salta y Catamarca, así como también productos, tanto de producción local, como los que llegaban a los puertos del Callao y Rio de la Plata. Entonces zonas pobres, como era el caso de San Miguel de Tucumán de pronto cobraron un gran auge y desarrollo insospechados, tanto que se creó, en el siglo XIX, una leyenda que decía que en esas zonas había una ciudad llamada Nuestra Señora de Talavera de Esteco donde las espuelas y cabalgaduras de los gauchos eran de oro y plata pura y la provincia era la zona más rica del mundo, similar a la leyenda del país de Jauja, un país poblado de utopías, donde los ríos eran de leche y mieles y los frutos de los árboles tenían como frutos quesos, bueñuelos, etc.

Corresponde, justo a este tiempo bonanzas del arrieraje que son citados por José Carlos de la Puente Luna en su libro “Los curacas hechiceros de Jauja” (2007) en cuyas páginas 99 y 100 dice lo siguiente:

“a comienzos del siglo XVII, Guamán Poma (1992:1019) se permitía afirmar, a su entrada en el valle de Jauja, que <el dicho autor [se] encontró con muchos españoles harrieros (sic) y rescatadores que pasaban adelante>. Los arrieros usaban las recuas de mulas –que llegaban para venderse desde Tucumán- para llevar lana, ropa de abasca –de burda hechura- y quesos a Lima, Ica y Huancavelica, así como traer de la Ciudad de los Reyes la llamada <ropa de Castilla>. También se utilizaban las mulas para para transportar aguardiente, maíz y otros bienes a zonas más lejanas como Cusco…”

En verdad que, el paso de los arrieros por todas las colonias españolas en América, era visto con singular alegría, porque ello significaba activar los mercados, generar intercambios de bienes, iniciar intensos modos de comunicación mediante cartas, encomiendas y generar nuevos círculos sociales como fue en el caso de Jauja, donde además dejaron su alegría y ese espíritu festivo que se advierte existe hasta ahora en la región calchaquí.

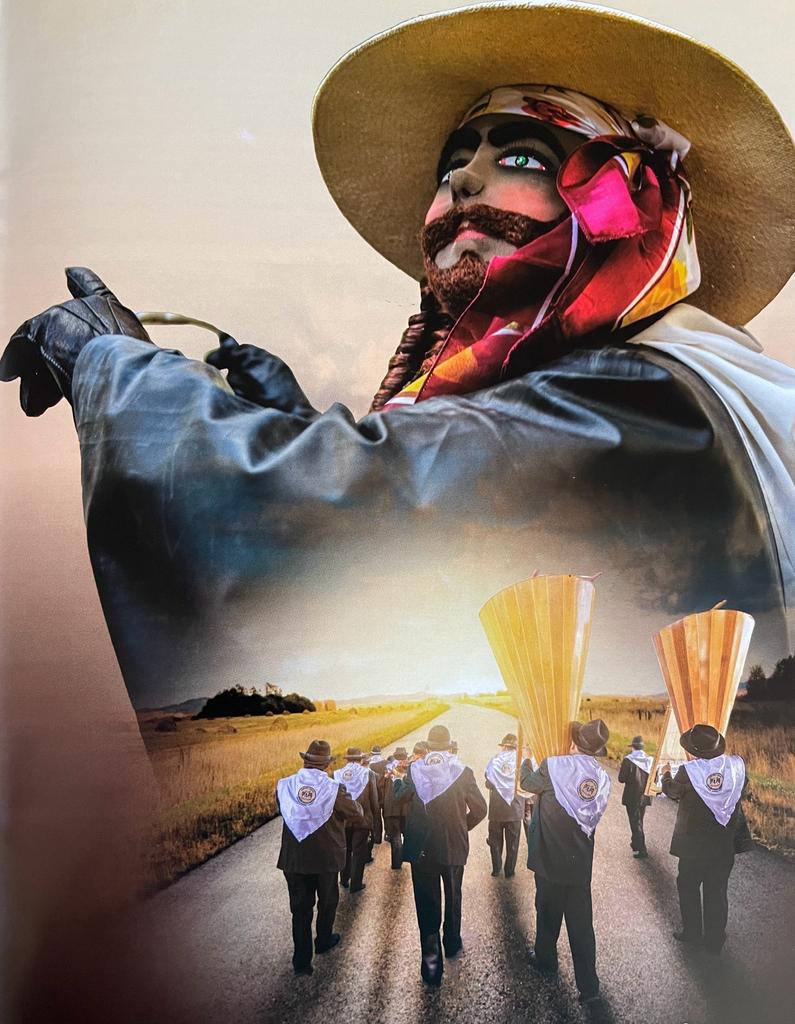

A Jauja, llegaron incontables arrieros del norte argentino (estudios como el recientemente hecho por Domingo Martínez Castilla demuestran la intensa forma que se estableció en el compadrazgo espiritual con familias locales), ellos trajeron, además de mulas, los finos vinos de las zonas de viñedos de dicha región, su peculiar lenguaje que ahora se reproduce muy limitadamente en fiestas donde danza el arriero, los productos finos que entraban de contrabando por puertos del atlántico y que provenían de centros productivos de Inglaterra, Francia, Alemania y los Países Bajos, además de su alegría, expresada en canciones, romanceros, etc., uno de cuyos más altos resultados es nuestra conocida muliza. En nuestro medio, el recuerdo más vivo de la presencia de los arrieros en el Valle de Jauja ocurre en las fiestas anuales del 20 de Enero del distrito de Yauyos. Estas líneas, finalmente, solo tratan de –en nombre de tantos recuerdos dejados- ser un modesto homenaje a estos devoradores de distancias, que sin medir peligros surcaron los caminos de la colonia para dejarnos su mensaje de desarrollo y civilización y, por qué no decirlo, de alegría mil. ¡Bienvenidos hermanos arrieros!

Jauja, 07 de Enero del 2024.

Darío A. Núñez Sovero

Centro Cultural Los Tunantes

Exelsa exposición y traducción.

Acaso no se merece a ambas banderas verlas ondear cada 20 de enero.