La Comisión Organizadora del XIX Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia se complace en anunciar la presentación oficial del programa final del coloquio. Entre las novedades que hemos tratado de ofrecer al público tenemos el honor de anunciar que la lección inaugural estará a cargo de la Dra. Scarlet O’Phelan Godoy quien presentará una investigación desarrollada a lo largo de su estancia en el Reino Unido en el marco de la beca Simón Bolívar que ofrece la prestigiosa Universidad de Cambridge, la cual lleva como título “El decenio de Abascal y la Independencia del Perú”. Por otro lado, también nos complace en anunciar que entre los temas que se presentarán en las mesas de discusión contaremos con historia de Chile, Brasil, Perú, Latinoamérica y, además, medio oriente. Concretamente, los presentaremos en las mesas: Política y religión en medio Oriente, Conflictos sociales y movilización política en el Perú y Chile de inicios del siglo XX, entre muchos otros. Asimismo, tendremos dos mesas magistrales: «Planificando» la ciudad moderna: arquitectura y poder en América Latina contemporánea; De goles y goleadas. Fútbol e historia en el Perú.

Esperamos que los temas mencionados y todos los que ofrecemos en nuestro programa sean de su interés y, con ello, se animen a participar en el evento, el cual se realizará en la semana del 26 al 30. Los invitamos a mandar sus datos completos al correo del evento: coloquiohistoria@pucp.edu.pe

Esperamos contar con su gentil asistencia.

Atentamente

La comisión organizadora

LUNES 26

Instituto Riva Agüero

Ceremonia de Inauguración

7pm.

Moderador: Juan Miguel Espinoza

Dr. Krzysztof Makowski – Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas – PUCP

Dra. Margarita Guerra – Directora del Instituto Riva Agüero

Dr. Pedro Guibovich – Profesor asesor

Sr. Diego Chalán – Coordinador general

Lección inaugural

7.30pm

Moderador: Rolando Iberico (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Dra. Scarlet O’Phelan Godoy (Pontificia Universidad Católica del Perú)

El decenio de Abascal y la Independencia del Perú

MARTES 27

Auditorio de Humanidades – PUCP

Mesa 1: Cultura, género y Modernidad en la América Latina contemporánea

10.00am – 12.00m

Moderadora: Karen Poulsen (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Patricia Vidal Olivares (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Imágenes visuales en el cambio de siglo, una manera de familiarizarse con la nueva percepción del mundo

Betzabeth Marin Nanco (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Maternidad en el discurso femenino: su rol a principios del siglo XX

Angela González Peña (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Homosexualidad en los albores de la Modernidad: una inevitable interdependencia discursiva

Comentaristas: Dra. Claudia Rosas (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Sr. Juan Miguel Espinoza (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Mesa 2: Estado, élites y campesinos en la América Latina del siglo XX

2.00pm – 3.30pm

Moderador: Diego Chalán (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Beatriz Leal Ramos (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Chiapas al margen del México revolucionario moderno: análisis de la cultura política de una modernidad tradicional

Michael Chuchón Robles (Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga)

Pomacocha: un estudio de caso, 1945-1975

Comentaristas: Dr. Iván Hinojosa (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Sr. Alonso Campos (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Mesa 3: Minorías étnicas e inmigración en el Perú del siglo XX. Proyectos de investigación histórica en vías de realización en la PUCP

3.45pm – 5.15pm

Moderador: Juan Miguel Espinoza (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Sandy Miyagussuko (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Akira Kato y la reconstrucción de la imagen de los japoneses en el Perú

Ricardo Bracamonte (Pontificia Universidad Católica del Perú)

¿Un nuevo viaje? Inmigración e inserción judía en Lima (1945 – 1960)

Comentaristas: Prof. Jaris Mujica (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Srta. Gabriela Zamora (Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga)

MIÉRCOLES 28

Auditorio de Humanidades – PUCP

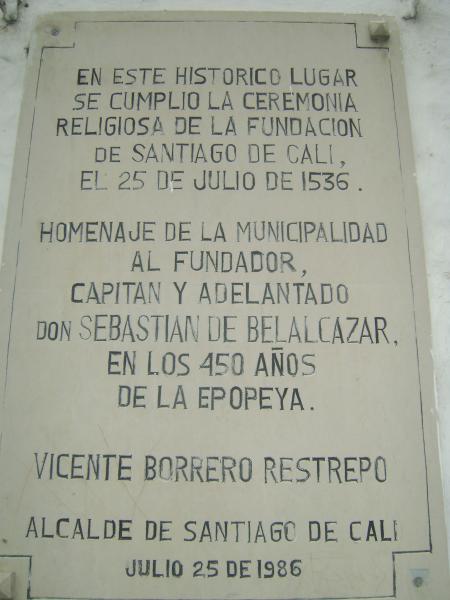

Mesa 4: Discursos e imaginarios sobre la colonización del Nuevo Mundo

10.00am – 12.00m

Moderador: Mabel Ripa (Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco)

Bruno Nassi Peric (Pontificia Universidad Católica del Perú)

El origen y vigencia de la visión colonizada de la mujer. A propósito del Diario del Primer Viaje de Cristóbal Colón y Mundus Novus de Américo Vespucci

Jesús Salazar Paiva (Pontificia Universidad Católica del Perú)

¿Podemos decir que Dios los conquistó?: la dimensión religiosa de la conquista en los Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca

Antonio Chang Huayanca (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

La imagen dentro del discurso: la explicación de los hechos históricos a través de los grabados de la Primera Parte de la Crónica del Perú de Pedro Cieza de León

Comentaristas: Dra. Liliana Regalado (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Srta. Maria Lucia Valle (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Mesa 5: Política y religión en Medio Oriente

3.00pm – 4.30pm

Moderador: Christopher Cornelio (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Mauricio Montoya Vásquez (Universidad Nacional de la Plata – Buenos Aires)

Entre la Persia antigua y el Irán de los Ayatolas

María de la Luz Alvarado Juárez (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)

La construcción de un héroe: Ahmed Sha Massoud

Comentaristas: R.P. Jeffrey Klaiber, SJ (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Srta. Sandy Miyagussuko (Pontificia Universidad Católica del Perú)

JUEVES 29

Auditorio de Humanidades – PUCP

Mesa 6: Dictaduras, poder y sociedad en el Perú contemporáneo

10.00am – 12.00m

Moderador: Rolando Iberico (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Víctor Álvarez Ponce (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Reinas y política: los certámenes de belleza y el gobierno militar (1968-1975)

Milagros Valdivia Rey (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Gobiernos que dan cólera. Acciones estatales antes y durante a la epidemia de 1991

Adrián Lerner Patrón (Pontificia Universidad Católica del Perú)

La libertad de las mujeres y los ataques contra la Iglesia: manipulación presidencial de las opiniones acerca de la planificación familiar en los medios limeños en 1995

Comentaristas: Prof. Carlos Chávez (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Srta. Cayetana Adrianzén (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Mesa 7: Conflictos sociales y movilización política en el Perú y Chile de inicios del siglo XX

2.00pm – 3.30pm

Moderador: César Bonilla (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Gonzalo Salazar Vergara (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Violentología de una asonada y una huelga: 22 y 23 de octubre de 1905

Jaime Menacho Carhuamaca (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Las pugnas políticas y luchas políticas contra el Civilismo a inicios del siglo XX: el último accionar demócrata en los sucesos del 29 de mayo de 1909

Comentaristas: Dr. Antonio Zapata (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Srta. Gabriela Adrianzén (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Mesa 8: Intelectuales, discursos y proyectos nacionales en el Brasil (siglos XIX-XX)

3.45pm – 5.15pm

Moderadora: Iraida Zevallos (Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco)

Yohad Zacarías Sanhueza (Pontificia Universidad Católica de Chile)

A Sereníssima República: alteridad criminal para el fin de siglo XIX brasileño

Natalia Mahecha Arango (Universidad de los Andes – Bogotá)

La cuestión racial en la construcción de la nación e identidad brasileña (1896-1933): las ideas de da Cunha, Nabuco y Freyre

Comentaristas: Dr. Fernando Rosas (Universidad Ricardo Palma) y Sr. José León-Barandiarán (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Mesa redonda:

«Planificando» la ciudad moderna: arquitectura y poder en América Latina contemporánea

5.30pm – 7.00pm

Moderadora: Cayetana Adrianzén (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Luis Rodríguez Rivero (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Martín Monsalve Zannatti (Universidad del Pacífico)

VIERNES 30

Auditorio de Humanidades – PUCP

Mesa 9: Economía colonial en la América Hispana

10.00am – 12.00m

Moderador: Alvaro Hopkins (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Johel Pozo Tinoco (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Determinantes del sistema colonial y la economía minera peruana, siglos XVI-XVIII

Eduardo Barriga Altamirano (Pontificia Universidad Católica del Perú)

El comercio de esclavos en la sierra: el caso del valle de Jauja durante el siglo XVII

Edgar Hernández Espinoza (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)

Espacio y obrajes en la ciudad de Puebla (1676-1759)

Comentaristas: Dr. Carlos Contreras (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Sr. Diego Chalán (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Mesa 10: El APRA en la Historia del Perú

2.00pm – 3.30pm

Moderador: Jorge Ccahuana (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Jorge Luis Vallejo Castello (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Perú 1930: El «Quo vadis» aprista. Breve estudio sobre la propaganda y la

contrapropaganda política. El medio impreso: volantes y folletos (1930-1940)

Christian Carrasco Celis (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

Rompiendo mitos: Religión, aprismo e historia

Comentaristas: Dr. Nelson Manrique (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Sr. Diego Luza (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Mesa 11: Prensa, opinión pública y proyectos políticos en el Perú del siglo XIX

3.45pm – 5.15pm

Moderador: Javier Jiménez (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Daniel Morán (Universidad Nacional de San Martín – Buenos Aires)

El Investigador del Perú: Sociedad, discurso político y cultura popular en la Independencia

Víctor Arrambide (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

¿Inversión o despilfarro? La opinión pública frente a la organización de la Imprenta del Estado (1868)

Comentaristas: Dr. Pedro Guibovich (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Sr. Rolando Iberico (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Mesa redonda

De goles y goleadas. Fútbol e historia en el Perú

5.30pm – 7.15pm

Moderadora: Milagros Valdivia (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Carlos Aguirre (Universidad de Oregon – Estados Unidos)

Aldo Panfichi (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Daniel Parodi (Pontificia Universidad Católica del Perú).

Efraín Trelles (Radio Programas del Perú)

Ceremonia de Clausura

7.30pm – 8.00pm

Moderador: Srta. María Lucia Valle

Dr. Krzysztof Makowski – Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas – PUCP

Dr. Pedro Guibovich – Profesor asesor

Sr. Diego Chalán – Coordinador general

Número acústico a cargo de la Srta. Danitse Palomino

Sigue leyendo →