El monseñor Rafael María Carrasquilla, eminente hombre de letras y enviado a Lima por el gobierno colombiano a las celebraciones del Centenario de la batalla de Ayacucho (1924), nos dejó sus impresiones sobre nuestra capital en sus Cartas de Lima (Lima: Imprenta Torres Aguirre, 1928). A continuación, algunos fragmentos de sus comentarios:

Lima, sin contar los lindos balneario de la costa, es una tercera parte mayor que Bogotá. Las calles de lo que podría llamarse la ciudad vieja son tan angostas como las nuestras; la mayor parte de ellas asfaltadas; algunas con piso de adoquines, sin que falten muchas toscamente empedradas, como las de nuestro barrio de Santa Bárbara. Por ellas circulan día y noche más de cinco mil automóviles, amén de tranvías, y es de admirar el prodigio permanente de que no haya catástrofe en cada esquina. Débese a los polizontes, respetados y obedecidos, a la habilidad de los conductores y –me parece a mí- al carácter peruano: porque cada “chauffeur” no sólo se preocupa de no ser atropellado, sino de no atropellar a los demás. Por eso las gentes de a pie atraviesan sin cesar y por cualquier parte, lentamente, de una a otra acera de la calle.

Las de Lima no están numeradas y conservan los nombres tradicionales, v.g. Santa Teresa, Padre Jerónimo, Mariquitas. Cada serie de calles lleva el nombre de jirón. El más concurrido es el de la Unión, de cinco cuadras de largo, que va desde la plaza de armas o de la Catedral, a la de San Martín. Es en Lima lo que la calle real en Bogotá.

Se compone la ciudad nueva, que crece como espuma, al occidente, en dirección al mar, de una red de avenidas, anchísimas, con amplias aceras para los peatones y dos vías destinadas a los automóviles, separadas entre sí por jardines floridos, con palmeras, árboles y estatuas. A uno y otro costado, se alinea una fila de palacios flamantes. Las casas particulares son de fábrica muy ligera. El piso inferior de paredes angostas, de adobes o ladrillos; el superior, de cañas entrelazadas; y no necesita más, puesto que los muros no tienen peso alguno que sostener. No hablo de las iglesias y conventos, que serán asuntos de otra carta; ni de novísimas construcciones, de varios pisos, de ladrillo y de cemento armado; ni de imponentes edificios coloniales. El Presidente ocupa el mismísimo palacio de Pizarro, que llena un costado íntegro de la plaza de Armas; si Felipe IV de España resucitara y viniera a vivir en la que fue mansión de los marqueses de Torre Tagle, hoy Ministerio de Relaciones Exteriores, no extrañaría sino el tarje de los criados y las bombillas de luz eléctrica, que reemplazan a la llama de las bujías en los macizos candelabros de plata y en las enormes lámparas artísticas cinceladas (p. 9-11).

Sobre el Centenario de 1924:

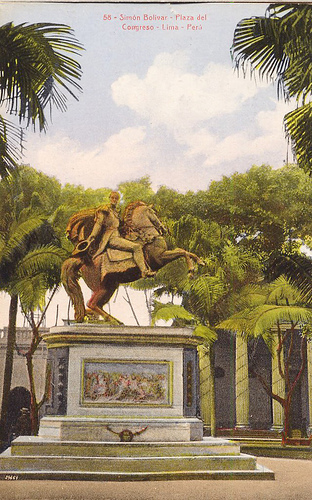

La iluminación de la ciudad ha sido un espectáculo de magia, digno de “Las mil y una noches”. Todos los edificios de la plaza de Armas, si excluir las altas torres de la Catedral, estaban dibujados en todos sus pormenores arquitectónicos, con líneas de fuego, sobre el fondo negro de las tinieblas nocturnas; y lo mismo las casas del girón de la Unión, y los palacios de las Cámaras y las nuevas avenidas y la elegante y solitaria torre de la Universidad de san marcos. En los arcos triunfales, erigidos a trechos, se destacaban con vivos colores los escudos heráldicos de las repúblicas bolivianas. Y las elevadas palmeras se hallaban cubiertas, alo alto de los estipes, y alo largo de las frondas, con innúmeras, diminutas bombillas eléctricas. Imagíneselas usted movidas por la brisa. Las estatuas de bronce tomaban, con aquella iluminación, la blancura transparente del alabastro. No había presenciado yo cosa semejante y, sin embargo, no me sorprendió como habría de esperar, porque no lo había visto, lo había soñado algunas veces.

El día 9 a las diez y media de la mañana, la misma hora en que empezó un siglo antes la batalla de Ayacucho, se cantó el Te Deum, seguido de la misa pontifical. A lo largo de la nave de la catedral limeña, que tiene cien metros de longitud, estaba alineadas cuatro filas de asientos, que dejaban ancha calle en el medio, y en ellas los embajadores extraordinarios de casi todas las naciones del globo; el Japón, incógnita del porvenir; el para nosotros ignorado Siam; China, cuyo origen se pierde en las brumas de la prehistoria; las estables y pacíficas monarquías de Suecia y Dinamarca; los recién nacidos estados de Polonia y Yugoeslavia; Alemania grande aunque vencida; Suiza, Holanda, la heroica Bélgica, tan pobres en extensión territorial como ricas en bienestar y cultura; Inglaterra, señora de los mares, y, por lo mismo, árbitro de las tierras que ellos bañan; Italia, cuna y relicario de la civilización; Francia, maestra del universo; la madre España, origen de todo lo que somos. Con los europeos, los de las repúblicas americanas, del estrecho de Behring al de Magallanes. Estaba los embajadores presididos por el de la Santa Sede Apostólica, acompañado de guardias nobles pontificios, con sus elegantes vestidos y con el mismo encrestado casco de los legionarios de Augusto.

Seguían los ministros residentes de muchas de las potencias aliadas; los senadores, diputados, magistrados d justicia, jefes del ejército y la marina del Perú; los delegados de parlamentos extranjeros, los huéspedes de honor, invitados por el Gobierno, el personal de embajadas y legaciones, los representantes de institutos científicos y literarios.

La sillería del coro, obra maravillosa de talla en madera, situada delante del altar mayor, estaba ocupada por el señor arzobispo de Lima y los obispos de las diócesis peruanas, los numerosos capitulares de la catedral, con sus amplias capas moradas, y los superiores de las órdenes religiosas. Cerca de la puerta mayor, sobre un estrado y dando frente al altar, se hallaban los presidentes del Perú y de Bolivia, con los ministros del despacho ejecutivo. Un gentío apiñado llenaba el resto del sagrado recinto.

En aquel concurso lo que imponía más no era la cantidad sino la calidad de las personas; porque había vencedores de la última guerra universal, estadistas y jurisconsultos, sabios y literatos y poetas de primera talla. La nave semejaba un jardín, por la variedad y viveza de los colores, en paños, sedería, áureos bordados, condecoraciones y plumajes. Cunado ocupé el asiento que me señalaron, en segunda fila, frente al púlpito y después de los congresistas colombianos, sentí calofrío.

La misa, al estilo de las de Perosí, compuesta por un sacerdote joven, educado en Roma, fue ejecutada por cerca de doscientos artistas. Después del evangelio, el ilustrísimo señor farfán, obispo del Cuzco, leyó una noble oración congratulatoria en que supo combinar la la fe y el patriotismo. En el momento de la elevación, las tropas estacionadas en la plaza, rindieron armas; resonaron las cornetas de los infantes, lo clarines de la caballería, los pífanos de la escuela Naval; y todos los concurrentes dentro del templo: católicos, protestantes, griegos ortodoxos, budistas y librepensadores, quebraron la rodilla ante el Señor Dios de los ejércitos, árbitro de la suerte de las naciones.

Terminada la misa, el concurso oficial desfiló, con rigurosa precedencia protocolaria y por ancha calle de honor, a palacio a saludar al presidente. La ceremonia es análoga a la que se observa con los reyes de España. Al salir, el ministro Lozano nos invitó a Guillermo Valencia, a Saavedra Galindo y a mí a subir a su automóvil. Cunado el carro se puso en movimiento, estalló en la plaza un inmenso aplauso y un ¡Viva Colombia!, que se fueron dilatando a nuestro paso, de calle en calle, en la multitud apretada en las aceras y en los balcones. Paró el auto, y vi flotar sobre la fachada de la Legación nuestra gloriosa bandera tricolor.

Por la tarde, se inauguró en una de las nuevas avenidas la estatua ecuestre del mariscal Sucre, modelada por el escultor nacional Lozano y fundida en esta ciudad. Fue el pago de una deuda de justicia y gratitud al vencedor de Ayacucho, al político sin mancha, héroe sin crueldades, triunfador sin orgullo, luchador sin envidia ni rencores; el más hábil en preparar la batalla, el más arrrojado durante ella, el más hidalgo con el vencido después de la victoria. Tocó al señor Arcaya, embajador de Venezuela, el discurso principal. Después de que terminaron los oradores, el ejército desfiló ante la estatua. Hace varios años está enseñado por oficiales franceses y me pareció muy bien disciplinado. En la caballería me llamaron la atención la alzada, brío y docilidad de los corceles, de razas, oí decir, chilena y argentina (p. 15-19).

Hipódromo de Santa Beatriz

Sigue leyendo →