La Independencia tuvo un costo económico muy alto para el país. La separación de España no trajo, como soñaban los liberales, el auge comercial al eliminarse las restricciones mercantiles. La producción decreció, virtualmente se perdieron los antiguos mercados como el Alto Perú, Chile y Quito, el crédito escaseó y la renta per cápita tardó en recuperarse. Esta pérdida de mercados erosionó considerablemente a la agricultura costeña y a sus terratenientes. Además, la vida política, inestable y, por momentos, corrupta, no garantizaba ningún tipo de inversión. En 1834, por ejemplo, el cónsul británico Belford A. Wilson, informaba a su gobierno lo siguiente: Sobre la existencia de este Sistema de Soborno, yo simplemente creo que ningún funcionario público en el Perú se halla completamente exento, algunos pueden ser conquistados a menos precio que otros, pero todos, desde el último Presidente, el General Gamarra para abajo, están infectados con este vicio. La justicia en el Perú ha sido hasta ahora, y parece que continuará siendo, alcanzada tan sólo por el “soborno”.

El desorden era tal que ningún gobierno pudo implementar un modelo económico claro, menos un presupuesto. Los ingresos más importantes con los que podía contar el nuevo Estado eran las rentas de aduana, el tributo de los indios y los “cupos” de guerra que levantaban los caudillos. Es lógico suponer, además, que el principal gasto que tuvieron los regímenes de entonces fue el orden interno, es decir, garantizar su permanencia en el poder. El crédito externo, por último, estaba suspendido.

La agricultura, actividad a la que se dedicaba la mayor parte de la población, había acentuado su crisis. Muchas haciendas habían sido destruidas por las guerras y perdieron trabajadores. En la costa, por ejemplo, cientos de esclavos aprovecharon la presencia de los ejércitos libertadores y se enrolaron en la lucha bajo la promesa de conseguir su libertad. Los hacendados tuvieron que sobrevivir con solo algunos esclavos, peones libres e indios yanaconas. Por ello, los viajeros que recorrían la costa compararon su agricultura con la Venus de Milo: carecía de brazos. Otro problema de los hacendados era la escasez de crédito. Tuvieron que depender, cuando podían, de los préstamos costosos (alrededor del 18-24% anual comparado al 4-6% anual de los censos durante el Virreinato) de los comerciantes usureros o prestarse entre ellos mismos. En la sierra, la agricultura, tanto para los gamonales como para las comunidades indígenas, quedó en un nivel casi de subsistencia. Todo esto demuestra que los hacendados, por su debilidad económica, no pudieron convertirse en grupo dirigente y tuvieron que cobijarse en los caudillos para defender sus intereses.

Por su lado la minería, luego de colapsar por las guerras independentistas, se recuperó lentamente. Antes de la aparición del guano, fue el sector más importante de la economía y, al igual que en los tiempos virreinales, la plata su principal producto de exportación. Pronto se reabrieron las minas de Cerro de Pasco, Hualgayoc (Cajamarca) y otras más pequeñas en Puno y Arequipa. La producción de Cerro de Pasco era la más importante con cerca del 70% del total nacional entre 1840 y 1843, su momento más auspicioso, llegando prácticamente a igualar los niveles más altos de la producción tardío-colonial. Pero, al igual que los agricultores, los mineros también tuvieron que sufrir el problema de la escasez de capital. No hubo, como en el Virreinato, “bancos de rescate” (instituciones de crédito a largo plazo formadas con protección estatal y administrados por el gremio minero) que apoyaran a las minas. Tuvieron que depender del crédito usurero de los comerciantes. Pero los mineros sólo recibían crédito a corto plazo de los prestamistas de Lima y sólo para la comercialización del mineral. La inversión a largo plazo en la minería no era parte de las actividades financiadas por los comerciantes. Dicha inversión era esencialmente autofinanciada por los mineros (Quiroz 1993). Otro problema fue el suministro de mercurio, insumo básico para la purificación de la plata: a partir de 1830, tuvo que ser importado de España porque las minas de Huancavelica habían cerrado. Esto encarecía aún más los costos de producción. Los mineros también tuvieron que recurrir a los militares para defender sus intereses y se vieron obligados sistemáticamente a dar cupos de guerra.

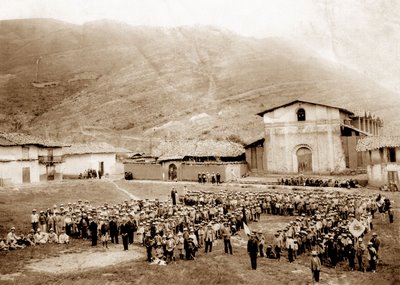

Ciudad minera de Hualgayoc (Cajamarca) a finales del XIX

Los comerciantes, básicamente los de origen extranjero, fueron los únicos que gozaron de una situación relativamente cómoda. En un inicio, los traficantes británicos aprovecharon la Independencia e inundaron el mercado peruano con sus mercancías. Pero hacia 1825 y 1827 el mercado se satura y las importaciones se estancan. Los británicos pierden cerca de 1 millón de libras esterlinas en su primera aventura con el mercado peruano. Muchos se desalentaron y quebraron. Solo las casas comerciales con experiencia y solidez previas, como la Casa Gibbs & Sons, instalada desde antes de la Independencia (1818), subsistieron. Las cifras que conocemos nos indican que, en 1824, había solo 240 ingleses residentes en Lima, 20 casas comerciales de esa nacionalidad en la capital y 16 en Arequipa. Estos números se reducirían en los próximos años. Los pocos comerciantes que se quedaron se beneficiaron de la importación de artículos de lujo y, sobre todo, prestando dinero, con altos intereses, a los mineros, a los hacendados y al propio Estado. Entre 1830 y 1860, por ejemplo, tuvieron los mejores ingresos pues sus ganancias se incrementaron entre un 50 y 60%.

Por último, si hablamos en términos regionales, sólo Arequipa y la sierra sur tuvieron una economía expectante. Allá, comerciantes nativos y extranjeros, terratenientes y ganaderos, lograron establecer una economía regional sólida gracias a la exportación de lana de oveja y de auquénidos al mercado británico por el puerto de Islay. El control de este capital mercantil le dio a la elite arequipeña una importante capacidad económica y política. No en vano muchas de las luchas entre los caudillos se resolvían en los alrededores de la Ciudad Blanca. Por ello, esta región y su elite se desarrollaron independientemente y, con frecuencia, en oposición a Lima. Esto explica el apoyo de Arequipa a la Confederación Perú-Boliviana, proyecto que le ampliaba su mercado e influencia política.

Plaza de Armas de Arequipa en el siglo XIX