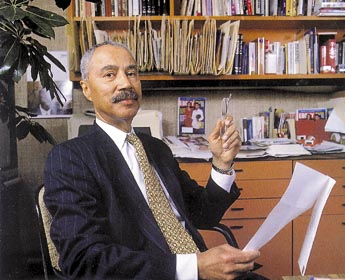

ENTREVISTA A ENRIQUE MÁRQUEZ, COORDINADOR DEL BICENTENARIO EN MÉXICO DF

Enrique Márquez pasea por las calles gaditanas con una tarjeta que muestra la que fue la plaza de armas de la Ciudad de México, rebautizada hace casi 200 años como plaza de la Constitución de Cádiz. Dice que es una buena muestra de la influencia que la Carta Magna española aprobada en 1812 ha tenido a un lado y otro del Atlántico, el primer texto constitucional que recogió la libertad de expresión. Un festival dedicado a este derecho le ha traído hasta España como coordinador general de los festejos que se preparan en la Ciudad de México para conmemorar la independencia lograda en 1810, ya conocido como los festejos del Bicentenario. Una oportunidad, explica este historiador mexicano, para estrechar lazos, reivindicar la historia desconocida de su país y ser críticos con el pasado.

Pregunta. ¿Qué celebra Ciudad de México?

Respuesta. Está aguardando dos grandes celebraciones históricas: el bicentenario de la independencia de México y el centenario de la revolución. Hemos planteado una revisión de la Historia. Descubrimos que aquí en 1808 se fraguó una primera conspiración. Dicen que los primeros disparos en una revolución siempre son las ideas. Y México, desde el Ayuntamiento, en 1808 se hizo eco de todo lo que estaba ocurriendo en España a partir del 2 de mayo. Al igual que el pueblo español luchaba contra la invasión napoleónica, los mexicanos se empezaron a preparar para eso. Es una fecha que nos hermana con Madrid. Con Cádiz, nos hermana la experiencia de 1812.

P. En Cádiz se prepara también otro bicentenario, el de la Constitución aprobada aquel año. ¿Llegan a México los ecos de estos preparativos?

R. Lo seguimos atentamente. La cumbre de jefes de Estado que se va a celebrar en Cádiz ya genera mucha visibilidad. Nosotros buscamos alianzas. La invitación al Festival por la Libertad de Expresión nos abre la puerta para articular programas de actividades. La Constitución de Cádiz marcó la historia de América.

P. ¿Cómo se está materializando la conmemoración en la capital de México?

R. No tenemos intención doctoral. No queremos maestrías en Historia. Queremos que, a partir de una conciencia histórica, podamos mejorar la autoestima colectiva. Que la ciudad exija más y aprecie más lo que tiene. Ése es el gran objetivo. Otro es trabajar con los jóvenes: la generación del Bicentenario, entre los 15 y 29 años. Tenemos apoyos para los jóvenes de culturas alternativas, músicos, pintores, poetas, que no han sido tocados por el estímulo de nadie. Vamos a tener un festival entre el 3 y el 15 de septiembre. Como hace casi 200 años que el cura Hidalgo en México dio el grito de independencia, el día 15 lo vamos a dedicar a que los jóvenes den su grito: qué piensan hoy, de qué están hartos, qué le piden a la sociedad y a los Gobiernos, incluido el del Distrito Federal. Los jóvenes no han gritado lo suficiente. Y ahora van a gritar duro.

P. En Cádiz todos reconocen la asignatura pendiente de involucrar a la sociedad en la conmemoración. ¿Se está consiguiendo en México?

R. Creo, sinceramente, que no es tan complicado. Lo es si uno se va por la carretera sinuosa de depositar el Bicentenario en los historiadores. El Bicentenario es de la gente, es social. Muchos jóvenes nos han preguntado qué celebramos si estamos en paro, si no tenemos opciones de educación… Tenemos la dificultad de generar un discurso no gobiernista a pesar de ser una comisión de Gobierno. Descansamos en los historiadores, yo soy uno de ellos, pero estamos por un Bicentenario social y crítico, que ponga las interpretaciones clásicas al revés. Un Bicentenario que tenga foros de crítica.

P. Con la vista puesta 200 años atrás, ¿la independencia es real?

R. Nosotros introdujimos en los festejos la relación del 1808 de Madrid y de México. Muchos no entendían que se festejara la independencia con nuestros conquistadores. Parecía un gran absurdo. Pero históricamente el pueblo español y el mexicano han estado juntos. No sólo en la empatía histórica de 1808 y de la Guerra Civil Española. Muchos intelectuales mexicanos estuvieron en las Brigadas Internacionales. El antihispanismo que prevaleció en México quedó superado con la Guerra Civil. Fue la experiencia que nos hizo hermanos. Se benefició España con el exilio, pero también México. La cultura se enriqueció de una manera brutal, con la llegada de antropólogos, historiadores, profesores de derecho…

P. ¿Dónde está puesta la mirada de México, en Estados Unidos o en Latinoamérica?

R. México era un espacio protagónico a nivel latinoamericano tras la Segunda Guerra Mundial. La vocación latinoamericanista se consolidó con la revolución cubana. Fue el único país que no aceptó la presión norteamericana y conservó siempre su relación con Cuba. Ése fue como el termómetro. Tenemos tres décadas de alianza de las Américas y tratados de libre comercio que alteraron brutalmente el liderazgo que tenía México en el conjunto de Latinoamérica. Nosotros estamos aprovechando el Bicentenario para trabajar en este sentido. Y hemos planteado que la Ciudad de México sea la sede de la Casa de América Latina. Estamos trabajando a marchas forzadas para presentarla en la cumbre de Buenos Aires de noviembre. No queremos caer en la melancolía de esa relación que tenía México con Latinoamérica, pero sí llamar la atención sobre ese papel perdido desde aquella famosa visita del comandante Fidel Castro a México, cuando el presidente Vicente Fox le dijo aquello de “comes y te vas, porque ahí viene Bush”. Creo que estuvimos a punto de perder un lugar muy importante para el debate y la cultura latinoamericana. Pero la Ciudad de México está haciendo grandes esfuerzos, porque es una tradición que no podemos abandonar.

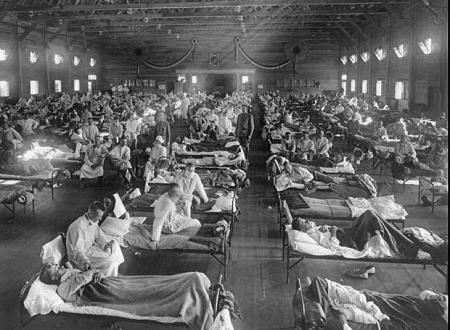

P. La gripe porcina es otra prueba para su ciudad. ¿Cómo se está afrontando esta nueva crisis?

R. La sociedad de la Ciudad de México está muy preparada, es muy solidaria y generosa. Lo es con quien llega de fuera, pero también lo es internamente. Hace ya casi 25 años de los seísmos terribles. Entonces emergió una sociedad que no conocíamos, que ha impulsado el avance político en la ciudad y es un pie fundamental para el desarrollo del país. Esta crisis va a resolverse pronto. El Gobierno está siendo muy responsable y la sociedad tiene fuerza, entereza y capacidad de organización. Una ciudad con cerca de 16 millones de gentes se guardó en sus casas y no ha habido compras de pánico en los supermercados, ni nervios. Es algo sorprendente.

Fuente: El País de España

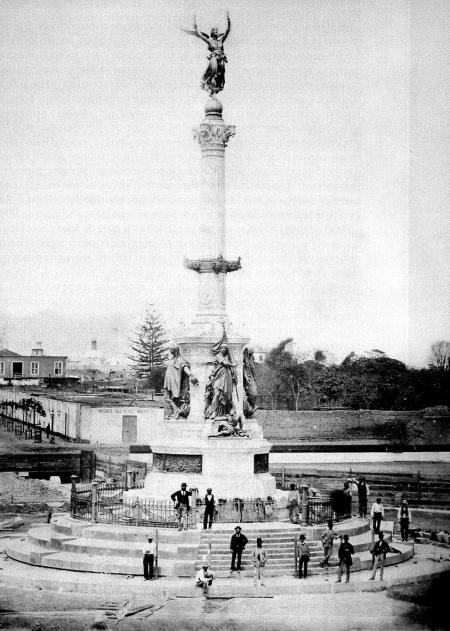

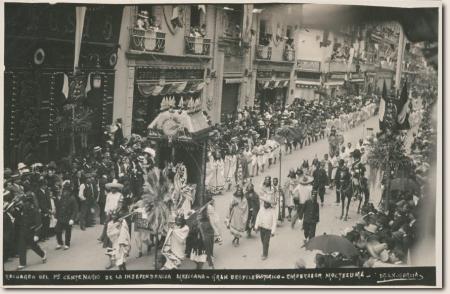

Celebraciones del Centenario de la Independencia en México (1910): El desfile de Moctezuma