Cuando conocí la Alhambra en Andalucía, además de sentirme profundamente sobrecogida por la belleza del monumento, me sorprendió algo que dijo el guía. En una de las salas, nos pidió que nos fijáramos en un pequeño arabesco casi imperceptible, claramente diferente de todos los demás, que rompía la homogeneidad del conjunto. La explicación del guía me dejó perpleja: dijo que, en todas las salas, los artesanos ponían a propósito, conscientemente, una “falla”, un “error”. Y lo hacían por razones religiosas. La idea que está detrás es que solo Dios es perfecto. Los seres humanos no podemos compararnos con él; nuestras creaciones, por definición, son imperfectas. Entonces, si no incluían ese pequeño “fallo” en ese espacio, iban a cometer una herejía.

Digo que me quedé perpleja porque, en este terreno, yo vengo de una concepción totalmente distinta, de la tradición occidental, según la cual “errar es humano”, pero no dicho como un atenuante, como una justificación, sino completado con la idea de que tienes que reconocer el error para no volver a cometerlo, y luego seguramente cometerás otro y aprenderás de él, y así sucesivamente. Dicho en otras palabras, como yo estoy segura de que voy a cometer errores por mi condición humana, me cuido al máximo de no cometerlos. O sea, yo ya sé, estoy convencida, de que, haga lo que haga, el error, la imperfección, estarán presentes en mi trabajo, y por eso busco evitarlos y, cuando los cometo, trato de aprender de ellos para no repetirlos. A diferencia de los artesanos árabes –tan naturalmente perfectos, tan seguros de sí mismos–, que buscaban a propósito, de manera consciente, cometer el error que los iba a librar de la herejía, yo no tengo que cuidarme de ser perfecta, sino más bien de no cometer imperfecciones.

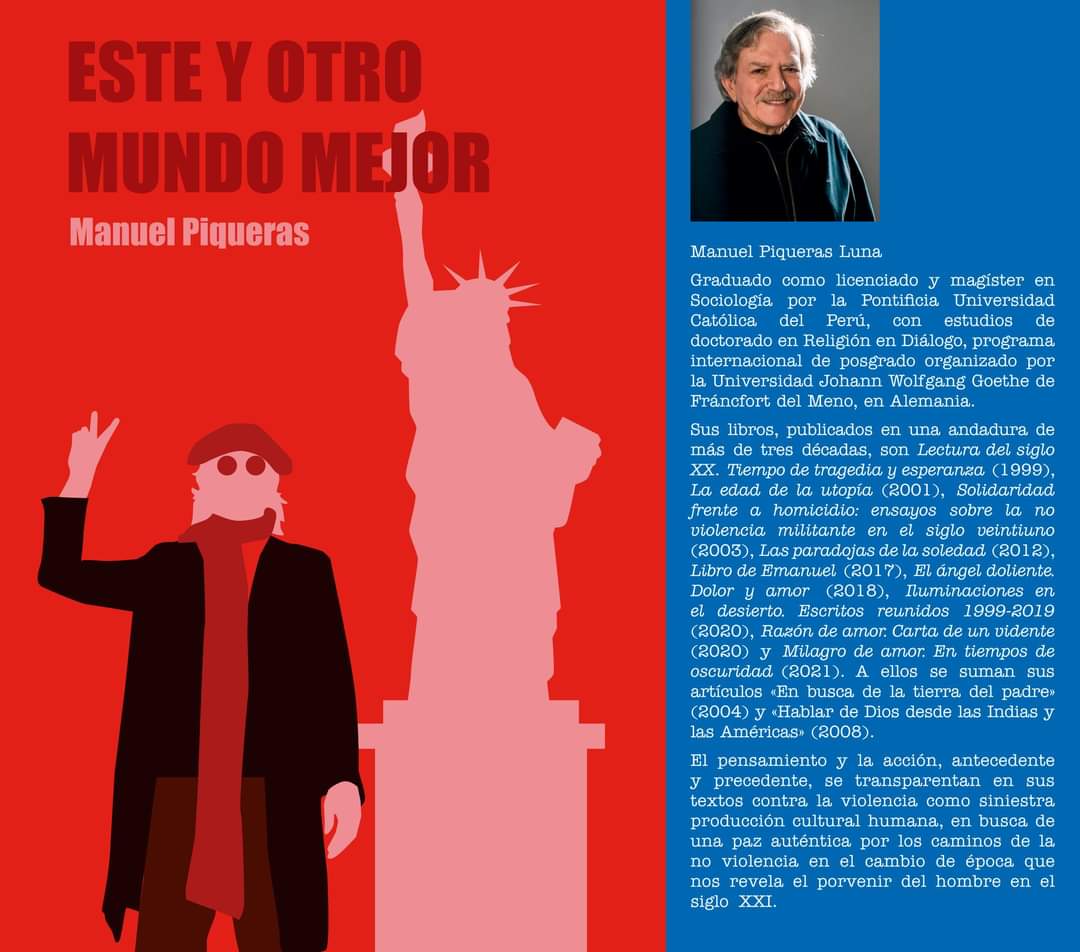

¿Qué tiene que ver esta historia de la Alhambra, y de la perfección y de los errores, con el motivo que nos convoca esta noche, que es celebrar la publicación de Este y otro mundo mejor, el último libro de Manuel Piqueras? Pues, en mi caso, mucho, porque yo estoy sentada en esta mesa en mi calidad de correctora de sus textos. Es decir, este libro, que por supuesto es suyo, de algún modo es también mío porque yo participé en su creación. Yo lo conocí –al libro– cuando todavía no era un libro, sino un texto en Word.

Conozco a Manuel desde hace más de 30 años. Primero fui su amiga, pero en algún momento esa relación fue cambiando o, más bien, se fue enriqueciendo. Por supuesto que nunca dejé de ser su amiga –creo–, pero además de esa amistad, empezamos a compartir un espacio que para ambos es sumamente enriquecedor y diría que sagrado, relacionado con Dios, como bien comprendían los artesanos de la Alhambra: el espacio del trabajo. Y ese es el tema sobre el cual quiero dar mi testimonio esta noche: cómo veo el trabajo de Manuel. Específicamente, su trabajo como escritor, porque Manuel es, además, investigador social, activista político, pero quiero hablar de su faceta de escritor, o por lo menos de cómo veo yo esa faceta.

Veo a Manuel como un viajero. Todo viaje tiene un punto de partida, una Ítaca a la que, durante el trayecto, el viajero siempre recuerda con nostalgia y sueña con volver. La pregunta es por qué se va, por qué emprende el viaje. Esa Ítaca es el hogar, el nido, el útero seguro y confortable en el que una parte tuya quisiera quedarse para toda la vida. Pero ya sabemos que, si te quedas en tu casa, no emprendes el viaje. Y si no emprendes el viaje, no encuentras los tesoros desconocidos que te imaginas que están esperando por ti. Por eso viajas: para sorprenderte con paisajes que ni en sueños hubieras imaginado, para adquirir tesoros que solo existen en tierras remotas, para conocer a personas con las cuales establecerás vínculos de amor y amistad que, si te hubieras quedado en tu casa, nunca habrías disfrutado. Para adquirir sabiduría.

Para conocer lo desconocido. Por eso emprendió su viaje Manuel, por las mismas razones por las que viajan todos los viajeros. Claro que el viaje tiene un precio, como bien lo supo Ulises. Porque en tu trayecto no solo encuentras alegrías y paisajes maravillosos, sino que también te enfrentas con la otra cara de la existencia: el peligro, el dolor, la pérdida, el vacío, la crueldad.

Solo a manera de ejemplo, y porque me resulta muy cercana, voy a contarles una de las duras experiencias por las que pasó ese Manuel viajero cuando era un joven de veintitantos años. Ilusionado con observar la experiencia de la revolución social que en los primeros años de la década del setenta se estaba viviendo en Chile, se fue a estudiar Sociología en Santiago. La noche del 11 de setiembre de 1973 –es decir, la misma noche del golpe– , Manuel recibe una llamada telefónica tan misteriosa como terrorífica: un hombre que se identifica como funcionario del Ministerio de Defensa, que obviamente lo tenía identificado –puesto que conocía su nombre y su número telefónico–, le conmina a presentarse de inmediato en esa dependencia, en pleno estado de sitio, en pleno toque de queda.

El joven duda: ¿es más peligroso ir directamente a enfrentar lo que venga o desobedecer la orden, tan imperiosa, tan absoluta? En un principio, decide ir. Está a punto de subirse a su bicicleta para cruzar las calles de Santiago –la ciudad donde, en esos precisos momentos, se están cometiendo toda clase de crímenes que incluso ahora, décadas después, nos siguen horrorizando–, pero su instinto lo salva y, finalmente, decide quedarse. Por supuesto que no pega un ojo y, al día siguiente, a primera hora se presenta en la comisaría más cercana, confiando en la tradición democrática de Carabineros. “Les expliqué que era un estudiante extranjero –dice Manuel– y que había sido citado por el Ministerio de Defensa. Los hombres me miraron sorprendidos y, en lugar de echarme o detenerme, me condujeron a la sede de nuestra embajada. Los funcionarios peruanos, que estaban mucho mejor informados que yo

acerca de la gravedad de la situación, me acogieron”. Así se salva esa vez el estudiante de Sociología peruano, que poco después es repatriado.

¿Cómo sé yo esta historia, al punto de citar sus palabras textuales? ¿Por qué digo que me resulta cercana? Porque en el 2001 yo estaba trabajando en la revista Debate y busqué a Manuel para que me contara sus vivencias como testigo de la experiencia chilena. Él me narró su testimonio, yo lo edité, y ese pedacito de su historia personal y de la historia colectiva quedó fijado en el tiempo por el poder de la palabra escrita. Manuel es un caminante. Una persona que ha viajado mucho, que ha andado mucho, y obviamente no me refiero solo a espacios físicos, sino a todo tipo de experiencias relacionadas con el compromiso social, con la belleza, con el dolor, con la pérdida, con el encuentro. Pero lo particular de su largo viaje, lo que lo diferencia de los viajes de otras personas –por lo menos de mi propio viaje–, es que, durante su tránsito, no solo camina y observa, sino que va recogiendo la materia prima que le va a servir para hacer su trabajo de escritor.

Sus viajes son de ida y de vuelta. Cada cierto tiempo, regresa a su Ítaca, que no solo es una casa, sino que es una casa-taller, donde habita y trabaja. Vacía su mochila y se dedica a limpiar los tesoros que ha recogido. Desecha lo que no le sirve, lava la tierra que cubre sus minerales valiosos, corta y pule las gemas cuyo brillo todavía no conoce. Las películas que lo han entusiasmado, las lecturas que lo han impresionado para bien o para mal, los encuentros milagrosos, las despedidas, la alegría, el dolor, la oscuridad, la luz: toda esa es la materia prima con la que Manuel compone sus libros. Las emociones, las ideas, se van convirtiendo en palabras, en oraciones, en párrafos, en textos. Así como su abuelo cordobés esculpía la piedra, con la misma paciencia Manuel esculpe sus textos. No importa cuánto tiempo le tome el proceso porque, mientras está concentrado trabajando, el tiempo deja de existir.

En algún momento, cuando considera que sus escritos ya están listos, me busca para que yo les dé los últimos toques. Cuando nos hemos puesto de acuerdo sobre el sinónimo más adecuado, sobre si poner esta coma en este lugar o en este otro, sobre dónde exactamente citar a un autor, damos por terminado nuestro trabajo y les pasamos la posta a los diseñadores gráficos, a los fotógrafos, a las personas que se encargan de la imprenta, a las que se ocupan de la difusión. Así, un trabajo que empezó y se desarrolló en silencio y en soledad termina, en su última etapa, haciéndose colectivo.

Quiero decir, finalmente, que encuentro muchos puntos de encuentro entre el trabajo que realiza Manuel y el que realizaron, hace ya varios siglos, los artesanos de la Alhambra. Al pulir incansablemente el texto o la piedra hasta darles la mejor versión que les sea posible, incluso introduciendo errores voluntaria o involuntariamente, tanto él como ellos no están haciendo otra cosa que pagar el precio del viaje que han tenido el privilegio de realizar.

Rocío Moscoso, graduada en Literatura y Lingüística en la PUCP, así como en corrección de textos en la Universidad de Piura, con una larga trayectoria de más de tres décadas de trabajo profesional.