Un aguador en la Lima del 900

Como sabemos, la principal fuente de agua para el consumo de los 8 millones de limeños es el río Rímac . El Rímac, durante los meses de invierno (ausencia de lluvias en la sierra central) recibe parte importante de su agua de fuentes de la vertiente oriental que son desviadas para dirigirlas a nuestra ciudad, que de otra manera se verterían en el río Amazonas y se perderían luego en el Océano Atlántico. Para que el agua del Rímac llegue hasta las plantas de tratamiento de La Atarjea, hace un largo recorrido de 125 kilómetros, descendiendo 5,000 metros desde las alturas de los Andes. Lima, en resumen, recibe aguas superficiales de fuentes fluviales y, un porcentaje menor, de aguas subterráneas. Esta cantidad debería bastar para abastecer a toda su población; sin embargo, el mal uso y las pérdidas que se producen en los hogares y en el sistema de distribución conllevan a que esta situación no se produzca.

El siglo XVI: los primeros años.- Luego de la fundación española de Lima, sus pobladores recogían y bebían agua directamente de las orillas del Rímac o de sus bocatomas, como el Huatica, el Maranga o Surco. Recién, en 1552, el Cabildo vio la forma de traer agua limpia desde los manantiales de La Atarjea. La idea era buscar fuentes más sanas de agua; además, en 1556 se creó el Juzgado Privativo de Aguas, encargado de de atender la distribución del vital líquido en las acequias y pilas de la ciudad.

Fue durante el gobierno del virrey Conde de Nieva que ser decidió aprovechar los manantiales o puquios de La Atarjea , lugar pantanoso situado a 6 kilómetros de la plaza de armas, al pie de lo cerros Santa Rosa y Quiroz. La inversión fue de 20 mil pesos para las excavaciones y tendido de cañerías de arcilla. Los trabajos se iniciaron en 1563, con la construcción del primer acueducto desde La Atarjea a la antigua pila de la Plaza de Armas y las de algunos conventos, como el de San Francisco. La obra se financió con la Contribución de la Sisa (“sisa”: impuesto o estanco).

El momento cumbre llegó el domingo 21 de diciembre de 1578, durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo, cuando, con saludos de arcabucería, se inauguró la llegada de agua a la pila de la Plaza de Armas. Cuentan los documentos que hubo fiesta popular, presidida por el Virrey, música, baile y corridas de toros en la misma plaza; el alcalde de entonces, Juan de cadalso Salazar, derramó puñados de monedas de plata desde las ventanas del Cabildo. Los gastos en las celebraciones ascendieron a 100 pesos de plata.

Un sorprendente descubrimiento arqueológico.- En agosto de 1996, un grupo de arqueólogos de las universidades San Marcos y Villareal, que realizaban excavaciones en la Plaza de Armas, encontró la primera tubería de agua, la que comenzó a construir el Conde de Nieva (1561-64). Este sistema de agua tenía una longitud aproximada de 12 kilómetros. Su recorrido se iniciaba en La Atarjea (donde, según dice, iba a bañarse La Perricholi). El sistema recorría la galería Tambo real, seguía por el antiguo Camino real, cruzaba Riva-Agüero, continuaba por la Puerta de Maravillas, Anchieta y el jirón Junín hasta dirigirse a la pileta de la Plaza de armas.

Según Manuel Valencia Carpio (Historia del abastecimiento de agua potable de Lima, 1535-1996), en La Atarjea se construyó un depósito que recibía las aguas del manantial, conocido como “Caja Real”; Antonio Raimondi lo llamó “Caja de Agua”. Se trataba de un edificio que encerraba entre paredes los manantiales donde se iniciaba un canal o acueducto de ladrillo y cal, abovedado, que en la ciudad se transformaba en una matriz principal formada por tubos de barro cocido, que terminaba en la pila de la Plaza Mayor. Luego, cuando creció la población, se construyó otro reservorio, llamado “Caja de santo Tomás”. De él salía una tubería hasta la Plaza de Armas que luego se prolongó hasta el convento de Santo Domingo; luego se construyeron otras dos que abastecían el convento de La Encarnación y la pileta de la plazuela de San Sebastián.

¿Cómo era la tubería de la época? Eran conductos de barro cocido, interiormente vidriados y envueltos en una masa de ladrillo cilíndrica para resistir la presión del agua; el diámetro de los tubos era de 28 a 30 centímetros. De estas matrices salían ramales, con tubos de menor diámetro (14 a 15 centímetros).

El agua en la Lima virreinal e inicios de la República.– Como vemos, los limeños se abastecían del agua a través de las pilas y pilones. En 1613, según Juan Bromley, había 5 pilas públicas que abastecían 9 edificios religiosos, y locales estatales y 22 autoridades y vecinos notables; estos recibían una “paja de agua” o “media paja”.

a. “paja de agua”.- Caudal que pasaba por un orificio del tamaño de un amoneda americana de un peso (unos 4,545 litros por día); la salida de agua era continua.

b. “media paja”.- Caudal que pasaba por un “tubo” de medio peso. La conexión se hacía por medio de boquillas llamdas “bitoques”.

Esta red de distribución funcionó hasta la década de 1850, cuando el número de pilas y pilones llegaba a 27, y abastecían los puntos más importantes de Lima: el Cercado, el convento de Betlemitas (Barbones), Viterbo, San Francisco, santo Domingo, san Sebastián, Belén, Santa Teresa, Santa Catalina, Abajo el Puente, la Alameda de los Descalzos, Malambo y Las Nazarenas. Un dato importante es que los conventos y monasterios estaban obligados a surtir de agua al vecindario.

De La Atarjea, el agua venía por el acueducto colonial, a través de numerosas chacras y huertas, pasaba casi por la puerta del Cementerio General y entraba a Lima por la Puerta de Maravillas, en cuyas inmediaciones se había construido un reservorio, la “Caja de Santo Tomás”. Según los datos que tenemos, en 1855, a Lima ingresaban 10’300,000 litros de agua al día.

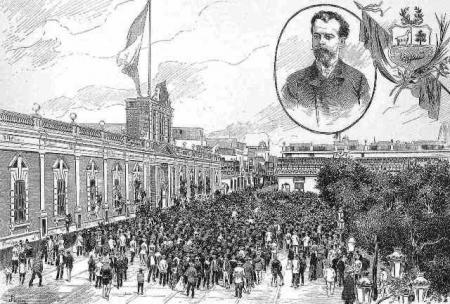

Los aguadores.- La distribución del agua era complementada por los aguadores, quienes llevaban, con sus acémilas, el agua a domicilio en cántaros de barro. Por ejemplo, algunas familias acomodadas de Lima contrataban a estos aguadores, por lo general negros libertos, para que les trajeran el agua de Piedra Liza (en Abajo el Puente), considerada más limpia que la del Rímac o la del acueducto de La Atarjea. Estos negros, que habían formado su gremio, cobraban medio real de plata por cada viaje. Un “viaje de agua” consistía en dos pipas o cántaros. Se anunciaban con el tintineo de una campanilla que sonaba a cada paso de sus asnos.

El patrón del gremio de aguadores era San Benito de Nursia (fundador del monacato occidental, el 11 de julio), y lo festejaban en la iglesia de San Francisco. Era un día de jolgorio. Par entrar al gremio, el futuro aguador debía pagar cuatro pesos al Alcalde para que vaya a los fondos de la Asociación; además, semanalmente, debía abonar un real de plata.

Por mandato del Cabildo, los aguadores debían regar, los sábados por la tarde, la Plaza de Armas y las plazas de San Francisco, Santo Domingo, La Merced y San Agustín. También estaban obligados, dos veces al mes, a matar los perros callejeros. La escena era muy cruel: los ultimaban usando un garrote reforzado con plomo. Los perros que no pagaban licencia (2 pesos anuales al Cabildo) y no llevaban el collar reglamentario, quedaban tendidos en las calles, sobre charcos de sangre, a la espera, siempre tardía, de los recogedores de cadáveres .

Cuentan que usaban el lenguaje más soez de la época. Además, portaban las noticias de sensación; recogían de una casa la novedad del día y la regaban por la ciudad a través de la servidumbre de su clientela. Por último, cuando llegaron los tiempos republicanos, el gremio de aguadores fue muy influyente en la vida política. Los candidatos que lograban el apoyo del gremio tenían asegurado el triunfo en las elecciones que se llevaban a cabo en las parroquias de Lima. Hasta 1890, por ejemplo, eran una fuerza de asalto de las mesas de sufragio.

El siglo XIX: hacia las tuberías de fierro fundido.- Durante los primeros años de la república, los limeños siguieron haciendo uso de la primitiva red de distribución de agua, de las pilas y pilones públicos, del servicio de los “aguadores” y de algunos pozos excavados dentro de los límites de la ciudad. Un hecho importante ocurrió en 1834 cuando, a través de un contrato suscrito con el gobierno de Orbegoso, el inglés Thomas Gill reemplazó las antiguas tuberías de arcilla por otras de fierro, en el tramo entre la Caja de Santo Tomás y la pila de la Plaza Mayor. Sin embargo, el empleo de estas tuberías recién se intensificaría en la segunda de este siglo.

En los años de la bonanza del guano, en 1855, el Estado contrató con Manuel M. Basagoitia el tendido de tuberías de fierro a domicilio. Al poco tiempo, se unirían a él otros inversionistas como Alejandro Prentice, Vicente Oyague, José Sevilla, entre otros, y juntos establecerían la Empresa del Agua, que en 1864 obtuvo el privilegio exclusivo de explotar el suministro de agua por 50 años. La Empresa construyó, en 1872, un nuevo reservorio de agua en los terrenos de la hacienda Ansieta, por el cementerio, cerca de la fábrica de pólvora y la huerta La Menacho. El uso de este reservorio significó la baja de las antiguas cajas de Maravillas, de Santa Clara y de Santo Tomás.

Además, se realizaron varios trabajos de ampliación en La Atarjea: se construyeron nuevas galerías subterráneas para captar la mayor cantidad de agua por filtración, se cavaron nuevas pozas y un nuevo reservorio de forma redonda, de 30 metros de diámetro por 10 metros de profundidad. También se instalaron algunas bombas para impulsar mejor el agua. Como consecuencia de estos trabajos, La Atarjea dejó de ser una zona pantanosa.

Respecto a las tuberías de fierro, la Empresa del Agua instaló, entre 1857 y 1893 unos 73 kilómetros de tuberías. En este último año, los 115 mil habitantes de la ciudad de Lima disponían de 36’296,256 litros de agua cada día. Aun así, el suministro se consideraba insuficiente por las autoridades y el público usuario, que se quejaba también por el mal servicio de la Empresa. Cabe mencionar que las zonas más alejadas de la ciudad como Magdalena, Miraflores o Barranco no estaban incluidas en la red de distribución de agua que abastecía a la ciudad de Lima.

En el Callao, los chalacos se abastecían de un estanque construido de cal y ladrillo en el puquio de Chivato (cerca de la Legua). De ese estanque, salía una cañería de fierro que avanzaba por el Camino Real (actual avenida Colonial) y llegaba al puerto por la calle Lima (hoy avenida Sáenz Peña), hasta concluir frente al castillo del Real Felipe y en el muelle marítimo.

“Agua potable” para los limeños, 1900-1930.- En 1913, un año antes de finalizar el período de 50 años concedidos, el gobierno rescindió el contrato y compró la Empresa del Agua. Para administrar el servicio, se organizó el Consejo Superior de Agua de Lima, que se transformó luego en la Junta Municipal de Agua y finalmente en la Junta del Agua de Lima.

Sin embargo, hasta estas alturas de nuestra historia, no hemos empleado el término “agua potable”, pues el agua consumida por los limeños, hasta 1917, no lo era. El agua proveniente de La Atarjea era producto de filtraciones, buena parte de la cual tenía su origen en acequias de regadío (como las del “río” Surco), y desde su captación, hasta su destino final, no tenía ningún tipo de tratamiento que la hiciera apta para el consumo humano. Para colmo de males, entre la población ni siquiera se había generalizado la costumbre hogareña de “hervir agua”.

Bajo la administración municipal del servicio de agua, lo más trascendental fue que, después de casi 400 años, la población de Lima por fin pudo usar y beber agua realmente potable. En mayo de 1917, gracias al impulso y gestiones del alcalde Luis Miró Quesada en materia de sanidad, se instaló en la Caja de Aforos, a la entrada de La Atarjea, una “Planta de Clorinación”, la primera de su género en el Perú. De esta manera, el agua llegaba purificada al reservorio de Ansieta antes de su distribución en la capital. Al poco tiempo también se comenzó a aplicar alúmina al agua para eliminar su turbidez.

El suministro de agua pasó de 35 millones de litros cada día, en 1915, a 45 millones de litros en 1919, gracias a varios trabajos de ampliación. Sin embargo, seguía siendo una cantidad insuficiente. En 1920, a raíz de la promulgación de la ley Nº 4126 o Ley de Saneamiento, el gobierno de Leguía contrató con la empresa norteamericana The Foundation Company la realización de un amplio programa de obras de saneamiento en 32 poblaciones de la república, hasta por un total de 50 millones de dólares.

Lima, por obvias razones, fue una de las poblaciones incluidas en este programa, acaso con carácter prioritario. The Foundation obtuvo, además, la administración de su servicio de agua potable. Esta empresa cumplió con sus objetivos hasta fines del año 1929 cuando, debido a la crisis internacional, el gobierno peruano no pudo proveer más los fondos estipulados en el contrato. Las obras se paralizaron y, en 1930, la Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Fomento asumió el control del servicio de agua en la capital. Pero durante los 9 años que The Foundation estuvo a cargo del servicio, se realizaron importantes trabajos en La Atarjea, por ejemplo:

1. Se construyeron 2,339 metros de galerías a una profundidad media de 15 metros.

2. Se construyó un canal de concreto de más de un kilómetro de longitud para conducir las aguas del “río” Surco desde La Encalada (Monterrico) hasta La Atarjea. Así se eliminó el uso del canal Cuatro Riegos.

3. Se cambió el 70% de las redes antiguas y se amplió la red existente.

4. Se construyeron cuatro tanques en forma de V de 8 metros de ancho por 35 de largo y 8,5 de profundidad. Solo tres de estos tanques podían proporcionar 68 millones de litros de agua al día; además, podían eliminar el 75% de los materiales gruesos arrastrados.

Las innovaciones tecnológicas, 1930-1955.- En 1930 se creó la Superintendencia de Agua Potable de Lima, que dependía del ministerio de fomento y Obras Públicas. De esta manera, se empezó a incrementar y mejorar el servicio de agua potable en Lima, una ciudad que, al final de este periodo, llegó al millón de habitantes, producto, básicamente, de la migración interna.

Según el libro de Manuel Valencia, en los años 40, se realizaron las siguientes obras:

1. Construcción de 4 desarenadores

2. Ampliación del canal Santa Rosa

3. Construcción del Laboratorio de Santa Rosa

4. Construcción de floculadotes de pantalla de flujo vertical

5. Revestimiento de las pozas de sedimentación fina del 1 al 5

6. Construcción de las pozas de sedimentación del 6 al 10

7. Construcción de la estructura de medición de aforos

8. Construcción de los reservorios 3 y 4 de La Menacho

9. Se mejoraron as oficinas de administración de La Atarjea

La era del concreto armado llegó en 1955 cuando se ordenó la construcción de poco más de 3 mil metros lineales de tuberías de concreto (reforzado centrifugado de 28 pulgadas de diámetro) entre La Menacho (La Atarjea) y el cruce de las avenidas 28 de Julio y Aviación; luego se instalaron 500 metros lineales (con tuberías de 21 pulgadas) desde 28 de Julio hasta el cruce con Parinacochas. Asimismo, entre 1955 y 1957, se prolongó la tubería matriz, instalada entre 28 de Julio y Aviación, en un recorrido de 4 mil metros que se empalmó con la tubería (de 21 pulgadas) de la avenida República de Panamá, en su cruce con la calle Los Jazmines; de allí, derivó otra tubería (de 16 pulgadas) por las avenidas Javier Prado y Pershing hasta la Brasil.

Finalmente, en 1955, el gobierno del general Odría firmó un contrato con la empresa francesa Degrémont para ejecutar, en 11 meses, el diseño, la construcción y el equipamiento de la Primera Planta de Tratamiento de Agua Potable de La Atarjea, con un volumen de 5 metros cúbicos por segundo, la de mayor capacidad del mundo en esos años. La moderna Planta, que abastecería de agua potable a la Gran Lima, fue inaugurada el 23 de julio de 1956 con gran pompa por los funcionarios del Ministerio de Fomento. Era, qué duda cabe, un hecho trascendental en la historia de los servicios público en la capital peruana.

Las empresas públicas: COSAL (1962-69).- En 1962, el presidente Manuel Prado creó la Corporación de Saneamiento de Lima (COSAL), con la finalidad de proyectar, construir, ampliar y explotar los servicios de agua potable y desagüe en Lima metropolitana y, eventualmente, en sus zonas aledañas. Asimismo, se declaró “de necesidad pública y utilidad pública” el suelo y subsuelo de los terrenos de propiedad privada y las fuentes de agua. Por lo tanto, se facultó a COSAL solicitar expropiaciones y la constitución de servidumbre, así como el derecho preferencial al aprovechamiento de las aguas para los servicios a su cargo. Durante los años sesenta, entre otras obras emprendidas por la COSAL, podríamos citar:

a. Se perforaron pozos que luego serían conectados a las redes en el Jirón Arica, y abastecer a los distritos de San miguel, Lince, Rímac, avenida Hipólito Unanue, Bosque de san Isidro y Viterbo.

b. Fue ampliada la Planta de Tratamiento de la Atarjea de 5 a 7.5 metros cúbicos por segundo, a través de la construcción de nuevas unidades de clarificación y un embalse regulador de captación que le permitía descartar las aguas particularmente turbias del río Rímac producto de los deslizamientos de tierra.

Las empresas públicas: ESAL (1969-81).- En 1969, el gobierno revolucionario del general Velasco creó la Empresa de Saneamiento de Lima (ESAL), “como organismo público descentralizado del Sector Vivienda, encargado de los servicios de agua y desagüe de Lima y de las poblaciones aledañas que se incorporasen”; en este sentido, en 1971, la Provincia constitucional del Callao se incorporó al sistema de distribución del agua potable bajo la administración de ESAL. Durante la vigencia de SEDAPAL, la obra más importante consistió en rediseñar la Planta de Tratamiento de la Atarjea y ampliarla de 7.5 a 10 metros cúbicos por segundo. Finalmente, en 1981, el gobierno de Belaunde creó el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), organismo que opera hasta nuestros días.

PARA TENER EN CUENTA

1. Lima, después de El Cairo, es la ciudad más grande del mundo ubicada en medio del desierto, por lo que las aguas del Rímac tienen un altísimo valor y debemos darles los mejores cuidados.

2. Lamentablemente, lo que se ha venido haciendo en las últimas décadas es todo lo contrario: agredimos al río, está muy descuidado y, si esto persiste, nuestra calidad de vida se verá seriamente afectada.

3. Hay que recordar que las aguas del Rímac son nuestro alimento.

4. Las aguas del Rímac son sometidas a un proceso de potabilización en La Atarjea, a través de procesos físicos, químicos y biológicos muy complejos. Así, el agua deteriorada que llega a La Atarjea es transformada en potable, es decir, apta para el consumo humano, de acuerdo a rigurosos estándares internacionales.

5. Desde hace muchos años, las aguas naturales del Rímac no satisfacen las necesidades de la población limeña durante el estiaje. Por ello, se utilizan las aguas de la cuenca alta del río Mantaro, que son transvasadas mediante el túnel Trasandino. Pero hay que recordar que, aún así, no son suficientes para atender las demandas de los más de 8 millones de limeños.

6. Desde que en la década de 1920, la Foundation Company reconstruyó el sistema de galerías filtrantes, La Atarjea se ha convertido en un lugar estratégico de alta seguridad. Aquí se encuentran dos modernas plantas de tratamiento de agua potable (construidas entre 1955 y 1994) en un área de 315 hectáreas y a una altura de 135 metros sobre el nivel del mar.