Casa hacienda de Punchauca (identidadlocal.oblog.com)

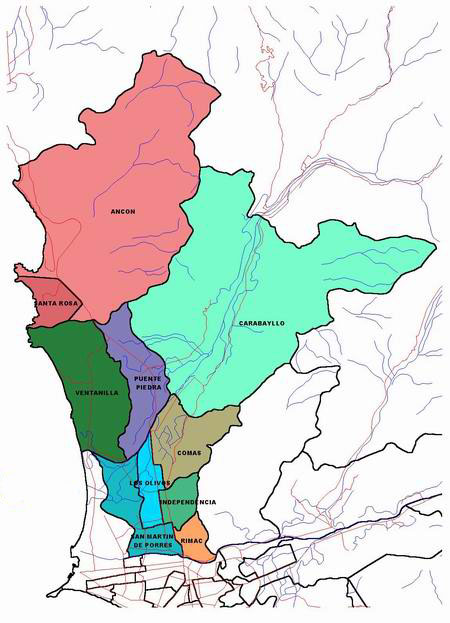

Tras la conquista, el valle del Chillón fue repartido entre pizarristas y almagristas, bajo el sistema de encomiendas, en el que los indios se convirtieron en mano de obra forzada del encomendero. La llegada de enfermedades y el sistema de encomiendas, mermó gravemente el número de la población indígena. Luego, muchos de los indios de Carabaillo, por ejemplo, a través de la mita, fueron a trabajar y morir a las minas de plata de Arahuay (Canta), que administraba Gaspar Flores, padre de Santa Rosa de Lima.

En 1570, con el fin de tener un mejor registro de los habitantes y de los recursos de la zona, el virrey Francisco Toledo ordenó la creación de la “reducción” o pueblo de “San Pedro de Carabayllo”: fueron alrededor de 2,500 indios que fueron ubicados en calles trazadas alrededor de la iglesia y la plaza principal. Luego, el crecimiento de la Ciudad de Lima posibilitó la creación en este pueblo de algunos obrajes (talleres) donde se manufacturaron tejidos como bayetas y frazadas de lana y algodón. Estos productos tuvieron mucha demanda entre los indígenas y los trabajadores de las minas. Fue así como Carabayllo se convirtió en un polo que sustentó Lima por casi tres siglos. Además, el camino que iba al Norte pasaba por estas tierras: Por ello, cruzó por Carabayllo Santo Toribio de Mogrovejo (segundo arzobispo de Lima) para visitar su diócesis. También transitó por estas tierras Isabel Flores de Oliva, Santa Rosa de Lima, pues su padre trabajó administrando minas en el pueblo de Quives (Canta).

Testimonios coloniales cuentan que en un número importante de esclavos negros fueron a parar a las encomiendas de los valles del Chillón y Huaraz; en Carabayllo fueron braceros en las plantaciones de cañaverales, viñedos y algodonales. En el siglo XVIII se hicieron famosos los “palenques”, lugares apartados donde vivían los negros que habían escapado de sus amos y los que habiendo adquirido la libertad no deseaban vivir con los españoles. Era muy famoso por su peligrosidad el palenque de Carabaillo, donde los cimarrones, escondidos en la tupida vegetación, salían a asaltar a los viajeros o cometer fechorías alrededor de Lima. Finalmente, en tiempos de la independencia, en los antiguos linderos se encontraba la hacienda Aznapuquio (hoy, Los Olivos), se gestó el motín que depuso al Virrey Pezuela a favor de José de La Serna. Asimismo, en la hacienda Punchauca se llevó a cabo la conferencia entre don José de San Martín y el Virrey José de la Serna, en la que el Libertador expuso por primera vez su plan de establecer una monarquía en el Perú.

MONUMENTOS DE ORIGEN COLONIAL

La iglesia de San Pedro.- Es la iglesia más antigua de Lima Norte y una de las más antiguas del Perú. Como sabemos, San Pedro de Carabaillo fue una reducción de indios y en este pueblo se construyo la primera iglesia de Lima Norte, que hasta hoy brinda servicios a la población. En ella está el santo patrón del Distrito de Carabaillo, San Pedro. Según los documentos coloniales, fue el visitador Juan Martínez Rengifo quien, en 1571, señaló los espacios donde se debían construir los locales públicos del pueblo. Así, escogió un espacio en el lado suroeste para construir la iglesia, a la que se “bautizó” con el nombre de San Pedro. La construcción se inició en 1571 y culminó en 1632. También sabemos que en 1576 esta iglesia contaba con dos capillas, la de San Juan Bautista y la de Nuestra Señora del Rosario; ambas tenían sus cofradías de indígenas, los cuales eran sustentados económicamente por dos curacas. Asimismo, al no existir cementerios públicos en la colonia, al interior de la iglesia se enterraban los personajes principales y el común era enterrado en el lado exterior lateral izquierdo de la iglesia.

Un hecho relevante en la vida del pueblo de Carabaillo fue la visita realizada por el segundo Arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, el 7 de julio de 1593. Según José Antonio de Benito, su llegada a San Pedro se realizó en la segunda visita a su arquidiócesis y de aquí pasó al pueblo de Quivi (Quites), en donde confirmó a Rosa de Lima, quien tenía 11 años. Durante la visita del Arzobispo, Carabayllo contaba con 245 habitantes: 62 indios tributarios, 8 indios reservados, 45 niños y jóvenes y 85 restantes “aptas para recibir la confesión”.

La estructura de la iglesia sufrió graves daños en los terremotos de 1746 y 1828. El templo, luego de las refacciones financiadas por los mayordomos de la cofradía, reabrió en 1831. El mayordomo de la cofradía de “Nuestro Amo”, don Julián Marquez, vecino del pueblo, donó una campana y se coloco en el único campanario que tiene la parroquia. La campana lleva una inscripción que dice: Me dio Julián Marquez para Nuestro amo únicamente; además, la campana tiene grabado el nombre de quien lo fabricó: Me hizo José Ulloa, año 183″. En 1838, el cura José Antonio Correa, informa a sus superiores que se acuerdo al Padrón que realizó en el pueblo solo habían 24 hombres y 27 mujeres y decía que de estos (los hombres) la mayor parte no tienen de que subsistir (…) y no hay con quien contar para la obra (refacción de la parroquia) que demanda gente y dinero. Además, muchos pobladores se habían enrolado en las montoneras y luchaban por la consolidación de la Confederación Perú-Boliviana. Por su larga historia, la iglesia fue reconocida como Patrimonio Monumental de la Nación (1980). El paso de los años ha afectado sus estructuras y es necesario realizar una intervención arquitectónica; afortunadamente, la Arquidiócesis de Carabayllo tiene un proyecto de restauración.

La hacienda y casona de Punchauca.- La antigua hacienda “Santiago de Punchauca” se ubica en el kilómetro 25.2 de la antigua carretera de Lima a Canta; punchauca significa en quechua punchau (“día con sol”) y huaca (“lugar de adoración”). En 1980 fue declarada Patrimonio Monumental de la Nación. Según el historiador José Antonio Benito, esta casa hacienda ocupa alrededor de 1,400 metros cuadrados y está rodeada de tierras de cultivo donde se sembraban trigo, caña y algodón; asimismo, la casa poseía un huerto ubicado en la parte posterior, una botica, la casa del doctor, de las enfermeras y la servidumbre. También tiene un sótano instalado en las escaleras de las puertas de ingreso principal y era utilizado como calabozo. A pesar de lo deteriorado de sus instalaciones se deja percibir que en esta construcción predominan tres colores, el primer ambiente era de color mostaza, el segundo ambiente añil y por último blanco. Ya en 1932, el historiador Raúl Porras Barrenechea, denunciaba su abandono: En 1932 realicé con mis alumnos de Historia del Perú del colegio Raimondi una visita a este lugar histórico abandonado. La casa Punchauca está hoy deshabitada, pero a la distancia de los que llegan a ella ofrece una noble prestancia antigua. Restaurada en parte, ha conservado su antañona disposición, sus viejos balaustres torneados y sus puertas amplias y talladas de clásica hidalguía hispana…La sala principal donde se realizó la Conferencia está ahora ocupada por fardos de algodón y en la parte posterior de la casa hay una amplia galería que mira a un huerto abandonado en el que una para se retuerce con un gesto añoso sobre la impasibilidad del muro destartalado y polvoriento.

Por su lado, el padre Evaristo San Cristóbal describió su estilo arquitectónico cuando todavía seguía en pie: El núcleo central de la casa- hacienda Punchauca conserva, aunque con deteriores materiales de mucha consideración, las estructuras de dos grupos habitacionales entre los que se intercala un amplio patio central, y la diminuta capilla adosada a la residencia principal…En su conjunto, esta casa hacienda de Punchauca muestra un aspecto variado de noble sencillez, pero muy expresivo de la arquitectura virreinal propias de las casas señoriales del campo. Según José Antonio De Benito, esta hacienda es un modelo de arquitectura rural del siglo XVIII y fue construida sobre las bases de una “huaca”. Se levantó sobre este lugar sagrado para evitar que los indios siguieran rindiendo culto a sus dioses. Por orden del cabildo limeño, estas tierras del señorío de Collique, le fueron otorgadas en 1543 al primer burgomaestre limeño, Nicolás de Rivera “El Viejo”. La casona fue bautizada como Santiago de Punchauca, por su devoción al santo apóstol; para su culto se construyó una capilla interior, con una imagen en su honor de madera policromada. También se hallaba en este altar la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, aunque algunos hablan de La Merced y de un lienzo con la figura de Cristo. Sea como fuere, lo cierto es que hasta hace diez años el altar y la imagen de Santiago todavía perduraban. Los pobladores del lugar dicen que la madera del altar fue arrancada y empleada como leña, en tanto que la imagen de Santiago montado en su caballo (de aproximadamente 50 kilos) fue encontrado semidestruido, y ahora es custodiado por uno de los vecinos.

A la muerte de Nicolás de Rivera, en 1593, su esposa Elvira Dávalos confirma la posesión de esta encomienda; sus descendientes la venden a Francisco Donoso. Después de pertenecer a varios dueños, la propiedad pasó a manos de don Antonio Jimeno, partidario del virrey Don José La Serna. En 1821 cuando Lima era conmovida por las guerras de independencia, esta casa cumplió un gran papel, pues fue testigo de las conversaciones entre el virrey José La Serna y el general Don José de San Martín. Fue a las tres de la tarde del 2 de junio de 1821 cuando La Serna llegó a Punchauca, donde lo esperaba el Libertador para exponer su propuesta monárquica. En este momento se decidió el destino del Perú. Tras días de espera finalmente el virrey la Serna después de haber estudiado el pensamiento y las pretensiones del libertador rechazó sus propuestas. Treinta días después, el 28 de julio, San Martín en Lima proclamó la independencia del Perú.

Luego de la Independencia, la casa cobró notoriedad durante la guerra con Chile, cuando el presidente Nicolás de Piérola, en su huida al centro del país comunica desde Punchauca al coronel Belisario Suárez, jefe militar de la Plaza se retire de Lima sin oponer resistencia para que la capital sea respetada por los chilenos. Luego, en el siglo XX, la hacienda fue propiedad de la familia Nicolini; en 1945 fue embargada y fue adquirida por la familia Dibós. Ellos fueron los últimos propietarios de este inmueble hasta que llegó la Reforma Agraria de Velasco Alvarado, cuando las tierras pasan a manos de los trabajadores, quienes recibieron sus títulos en 1974. Así, Punchauca se convierte en la Cooperativa Agrícola y de Servicio. Hasta hace poco, la hacienda era todo un basural hasta que la Municipalidad decidió limpiarla. Se encontraron valiosos objetos como monedas, clavos hechos a mano, una balanza romana, una herradura, una talla de madera de Santiago Apóstol, un mortero y otras piezas de artículos domésticos. También había fragmentos de cerámica, cristalería, vajillas de la época colonial y republicana.

La casa hacienda Caballero.- No muy lejos de Punchauca, en el kilómetro 31 de la carretera a Canta, se ubica esta casa hacienda, una construcción colonial abandonada en una zona que ofrece una vista privilegiada del valle del Chillón. La casona tiene tres niveles y paredes de adobe de casi medio metro de ancho, además de elementos traídos de Europa como sus baldosas, algunas de las cuales aún permanecen en su lugar original. Esta hacienda perteneció a Juan Caballero de Tejada (1611), uno de los hacendados más importantes de Lima en el siglo XVII. Esta propiedad se convirtió en una de las más importantes del valle por su producción de frutos y ganado, especialmente de toros de lidia. Antes de llegar a Punchauca para su entrevista con el virrey La Serna, San Martín visitó esta hacienda. Lamentablemente, durante la guerra con Chile, “Caballero” fue asaltada por los invasores. Luego del desastre, en 1918, el propietario de la hacienda fue la familia Calmet, quien además era dueña de la hacienda Huarangal, que se encuentra frente a Caballero, cruzando el río Chillón.

La hacienda Chocas.- Ubicada en el kilómetro 34 de la carretera a Canta, fue construida sobre un terreno llamado ychoca, cuya castellanización ha dado lugar a su nombre. De trazo colonial, su estructura ha sido modificada durante la época republicana destacando la escalera caracol con peldaños de mármol y pisos de losetas. La hacienda sirvió de hospedaje al presidente Nicolás de Piérola en 1881, luego de las batallas de San Juan y Miraflores. Hoy la hacienda se encuentra administrada por la comunidad campesina de “Chocas” que la utiliza como local comunal y hospedaje temporal para algunos visitantes.

La casa hacienda Infantas.- Se trata de una residencia de origen colonial que perteneció a Jerónimo Infante del Real, la cual ha sobrevivido al tiempo y se encuentra en la urbanización Infantas, cerca de la comisaría de Infantas, Comas. Ahora la casona está acorralada por diversas viviendas. En sus instalaciones funciona un nido, una agencia municipal y un comedor popular. Ni autoridades municipales ni pobladores se han dado cuenta del atractivo que sería para este barrio restaurar esta casona y convertirla en un lugar de visita para escolares y turistas. Según el portal de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, “la Casa Hacienda Infantas viene soportando con poca fuerza el paso de los años y la indiferencia de todos; este bello exponente de la arquitectura rural formó parte de los bienes del convento de Nuestra Señora de la Concepción en el siglo XVI. Uno de los primeros arrendatarios de la casa fue Jerónimo Infante del Real, quien se comprometió en 1667 a pagar un canon de 3 500 pesos anuales por un lapso de tres vidas (padre, hijo y nieto) naturales. Por esos años, la hacienda comenzó a llamarse Infantas, nombre que provenía de la mala pronunciación de Infante. Esta hacienda, de más de 190 fanegadas de extensión (570 hectáreas), se dedicó a lo largo de la colonia a la producción de trigo (XVII) y caña de azúcar (XVIII), además del cultivo de alfalfa y crianza de ganado. Es durante el siglo XX que la hacienda reemplazó el cultivo de azúcar por algodón debido a la gran demanda internacional y al incremento de su precio. Pero el cultivo de caña de azúcar no fue desechado del todo, pues dependiendo de las fluctuaciones del precio del mercado europeo, los propietarios decidían cuando sustituir los cultivos de algodón por lo de caña de azúcar. La gran demanda de materias primas obligó a los propietarios a industrializar la producción. Para ello adquirieron modernas maquinarias y herramientas, las mismas que en la actualidad han desaparecido, al igual que los utensilios y demás enseres coloniales y republicanos. En la actualidad la casa está ocupada por un Centro Educativo inicial y un comedor popular, a pesar de la endeble infraestructura que está a punto de desplomarse. Estamos a tiempo de evitar varias desgracias: perder la valiosa infraestructura rural y perder vidas humanas” (estudio del Lic. Santiago Tácunan Bonifacio, dDocentedel área de historia de la UCSS).

La capilla de la hacienda PRO.- Ubicada cerca de las avenidas Los Próceres y Confraternidad en la asociación de vivienda Adjudicatarios de la Hacienda Pro. La capilla formó parte de la Hacienda Pro, propiedad de la familia Pro León-Colmenares por más de 150 años. En 1847, pasó a poder de la familia Larriva, quien también era propietaria de la hacienda Comas. A mediados del siglo XIX, esta propiedad incorporó trabajadores chinos debido a su especializada producción de azúcar y algodón destinada al mercado europeo. El piso original era liso y de roble que daba comodidad a sus ocupantes, pues la zona esta expuesta a fuertes vientos durante el verano y alta humedad en los meses de invierno.

La casa hacienda Garagay.- Se encuentra cerca al cruce de las avenidas Universitaria y Angélica Gamarra, en el ex fundo Garagay. Fue conocida durante los siglos XVI y XVII bajo el nombre de Nuestra Señora de Gracia y Villaseñor Baja. El nombre actual proviene de la mala escritura y pronunciación del apellido de Luis de Garayar, hacendado que arrendó la propiedad en 1785. Su principal producto agropecuario fue el trigo, alfalfa, aceite de oliva y los carneros de Castilla.

La hacienda Aznapuquio.- Documentos coloniales hacen referencia a Aznapuquio (asnapukyu o “manantial hediondo”), como una zona ubicada en el actual Cono Norte de Lima. A finales del Virreinato hubo en Aznapuquio una hacienda, cuyo propietario fue Ignacio Vargas; hasta el Censo de 1940, seguía registrada como hacienda. Su importancia en la historia peruana radica en los hechos que se desarrollaron allí antes de la proclamación de la Independencia. En noviembre de 1820, el ejército realista acantonó en dicha zona un batallón de vanguardia (Caballería) para detener el posible avance patriota; luego, se concentraron allí todas las fuerzas realistas, e inclusive se pensó hacer un reducto y centro de operaciones en caso de batalla (11 y 18 de diciembre). Pero el gran acontecimiento se daría al mes siguiente. El 29 de enero de 1821, en el

llamado “Motín de Aznapuquio”, los generales realistas colocaron como jefe de las fuerzas realistas y último virrey, al general José de La Serna, destituyendo así a Joaquín de la Pezuela. No podríamos establecer dónde estuvo exactamente. Lo más probable es que se encontraba entre el Aeropuerto y el valle del Chillón, no lejos de los terrenos de Garagay, donde hoy está la huaca Aznapuquio.

NOTA.- Mucha de la información recopilada en las entregas sobre la historia de Lima Norte proviene del portal de la Universidad Católica Sedes Sapientiae y del libro que compiló el historiador José Antonio Benito, Pasado, presente y futuro de Lima Norte: construyendo una identidad. Lima, 2007.

Sigue leyendo