Para los civilistas, tributarios del liberalismo decimonónico, el Estado debía ser pequeño, barato y pasivo, es decir, modesto en recursos y ajeno al intervencionismo. Por ello, diseñaron una minuciosa reforma del sistema tributario y dieron cierta eficiencia al sector administrativo de gobierno.

En efecto, a partir de 1895 las funciones del Estado se tornaron más limitadas. Su intervención política era casi innecesaria y su principal tarea era garantizar el orden o, en todo caso, restablecerlo por medio de la fuerza. Según sus seguidores la existencia de un presupuesto equilibrado era síntoma evidente de la existencia de un gobierno decente y civilizado; por el contrario, el déficit era sinónimo de caos e inmoralidad. El gasto público debía ser muy reducido y la acción del Estado no debía interferir con la actividad privada ya que ésta generaba la riqueza y creaba puestos de trabajo. Por ello, los servicios o beneficios ofrecidos por el Estado eran muy pocos y se enfatizaban los relativos al orden (policía, ejército y justicia); la educación, la vivienda o el fomento eran rubros de menor importancia y su impulso quedaba a iniciativa del sector privado.

Asimismo, los impuestos debían ser lo más bajos posibles y no afectar a los grupos que generaban la riqueza. Según su lógica, gravar el impuesto a la renta era reducir el excedente que generaba más ahorro, es decir, atentar contra la inversión y las posibilidades de desarrollo futuro no sólo de los empresarios sino de todo el país. La idea, entonces, era favorecer los impuestos indirectos ( los “estancos”) que gravaban a los artículos de consumo masivo y de intensa demanda como el tabaco, el alcohol, la sal, el azúcar y los fósforos, entre otros. En 1915 las clases altas sólo participaban con el 5% o 6% de los ingresos totales mientras que el 95% de los impuestos pesaban sobre las clases medias y populares a través de sus gastos y consumo. En las aduanas se gravaban no tanto los artículos de lujo sino productos como el arroz, el trigo, la harina, las telas y los materiales de construcción. Si se quería levantar una obra en cualquier provincia o departamento aumentaban los impuestos sobre el consumo en la zona indicada. En 1914 los impuestos directos sólo representaban el 4.2% de los ingresos totales y el famoso impuesto a la renta apenas la ridícula cifra del 0.6%. En síntesis, el Perú fue una especie de “paraíso fiscal” para el sector exportador y de servicios, y una base material muy sólida para sus intereses políticos.

Sin embargo, pesar de todos sus esfuerzos este nuevo Estado civilista no logró ser un autentico Estado nacional. El país siguió dividido por lógicas regionales (costa norte, costa central, sierra central, sur andino y amazonía) y también su clase dirigente estaba regionalizada. Las elites locales se sentían mejor cohesionadas y poderosas que cualquier élite nacional. Salvo excepciones como los grandes hacendados Aspíllaga, Pardo y Leguía (costa norte) y López de Romaña (Arequipa) que pudieron sobresalir al ámbito nacional, otros como los mineros y ganaderos Olavegoya, Fernandini y Valladares (sierra central) y los grandes comerciantes de lana Gibson y Ricketts (Arequipa), permanecieron casi marginados de la élite “nacional” y consolidaron su dominio a un nivel regional. De otro lado, las numerosas haciendas del interior, con su gran poder local, eran otro gran obstáculo para la formación de un Estado oligárquico verdaderamente nacional. En las provincias, por ejemplo, los sistemas de control y represión de los grupos populares estaban a cargo de los gamonales y sus agentes. Por último, los enclaves azucareros y mineros bajo control de firmas extranjeras fueron de hecho “un Estado dentro de otro Estado”, es decir, espacios autónomos y ajenos a la autoridad del Estado civilista.

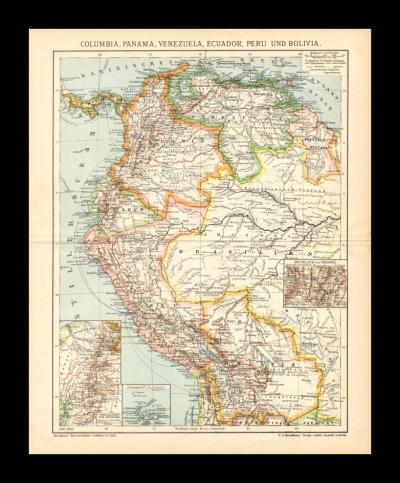

Mapa de las repúblicas andinas hecho en Leipzig (Alemania) por Geographisch-Artistische Anstalta (1905)