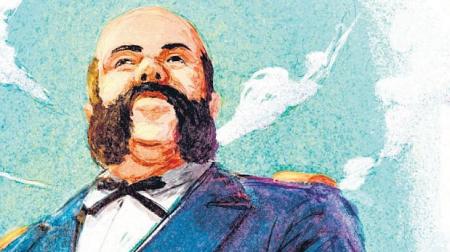

Miguel Grau (dibujo de El Comercio)

Al revisar los periódicos de octubre de 1879 podemos advertir la honda conmoción que produjo en la opinión pública la noticia de la trágica muerte de Miguel Grau a bordo del monitor Huáscar en la Punta de Angamos. Había nacido el mito, el gran héroe nacional. Los demás actos heroicos que hubo durante la contienda contra Chile, que culminó en 1883, nunca amenazaron el altísimo lugar que alcanzó Grau en el “olimpo nacional”. Hasta Manuel Gonzáles Prada, acaso el intelectual más crítico de lo que ocurrió en el siglo XIX peruano, quedó rendido ante su figura. El reconocimiento a Grau, asimismo, ha sido unánime en la obra de los más calificados historiadores republicanos, con Jorge Basadre a la cabeza.

Así se fue construyendo el paradigma del peruano ejemplar. La historia patria no puede narrarse sin Grau, y su recuerdo quedó extendido a lo largo y ancho del territorio nacional: es casi imposible registrar el número de plazas, parques, calles, avenidas o jurisdicciones que llevan su nombre. También ha habido el intento de presentarlo ya no solo como el modelo de héroe o marino, sino también de hijo, de esposo, de padre y hasta de parlamentario, pues fue diputado por Paita desde 1876, cuando pertenecía a las filas del partido Civil.

El tema es si esa imagen de Grau continúa vigente, no tanto en círculos oficiales o académicos sino en la mente del peruano común. Me temo que cada vez se sabe menos de Grau, y quizá se deba a la terrible disminución, desde la década de 1990, de horas dedicadas a la Historia del Perú en los colegios. También he leído que, según las encuestas, poca gente sabe por qué el 8 de octubre es feriado nacional. Nadie objetó, sin embargo, cuando Grau fue elegido El peruano del milenio, allá en 1999 cuando estuvieron muy de moda los “recuentos” del siglo y del milenio.

Hice una pequeña encuesta entre mis alumnos: ¿Qué opinión les merece el Héroe de Angamos en la historia del Perú? Para empezar, más atentos a la historia del Perú contemporáneo, los jóvenes de hoy miran al siglo XIX como una época ya muy lejana, y que los conflictos que se dieron correspondieron a una lógica o realidad, con su dosis de romanticismo, que ya quedó muy atrás. Dicho de otra manera: la posibilidad de que se repita una guerra “nacional” como la que tuvimos contra Chile es casi inexistente. Sin entrar mucho en detalles sobre la vida de Grau, me respondieron lo clásico: su patriotismo, su sacrificio su caballerosidad, su valentía, su honor y su conducta ejemplar. Algunos dijeron que era una suerte de semi-dios, un santo republicano, un peruano inalcanzable.

A partir de allí surgió otra conversación: el héroe del Perú de hoy, y además vivo. Luego de un relativo consenso, quedaron seis personajes vinculados a distintas actividades pero que han logrado el reconocimiento local así como la consagración mundial: Mario Vargas Llosa, Javier Pérez de Cuéllar, Teófilo Cubillas, Juan Diego Flórez, Mario Testino y Gastón Acurio. El peruano común –prosiguieron- admira al “emprendedor”, al que desde abajo se enfrenta a la adversidad y alcanza el éxito, construyendo un patrimonio y dando trabajo a los demás. No faltaron los que mencionaron a los ídolos populares, como algunos deportistas, actores o cantantes, que son motivo de cierta veneración, pero solo funcionan a nivel doméstico, a veces con opiniones encontradas. Recordaron, por último, el valor y sacrificio de los que lucharon –y perdieron la vida- contra el terrorismo. No es necesario reseñarlos, pero también salieron a la luz algunos personajes que fueron vistos como “héroes” en algún momento pero luego cayeron en desgracia.

Mi impresión es que para el peruano de hoy, Miguel Grau es una figura cotidiana (está en el espacio público y en infinidad de imágenes) y respetable (porque recuerda lo que le narraron en el colegio). ¿Admirado? Aquí podemos añadir un matiz: para venerar a alguien hay que conocer debidamente su trayectoria, y ya sabemos que la formación histórica promedio es nuestro país es bastante pobre. Con todo, el horizonte ético que emana del Caballero de los Mares sigue incuestionable.

Ahora que la prédica nacionalista ha perdido fuerza y ha dado paso al discurso del mercado y la globalización, el peruano pragmático aspira (si para bien o para mal, es otro tema) al éxito, y se deslumbra con el “triunfador”, a quien alcanza la fama y/o el dinero. ¿Se sigue valorando el sacrificio? Por supuesto que sí, si es que conduce a ese nuevo anhelo. Miguel Grau se inmoló, lo sabemos, y eso le valió el reconocimiento eterno de un país. Pero esa cima irrepetible que alcanzó nuestro Almirante ya no encuadraría en el esquema “aspiracional” del peruano del siglo XXI.

Publicado en El Comercio (miércoles 8 de octubre de 2014)