Pedro Alva Mariñas*

Una serie de circunstancias se juntaron que no permitieron colgar en este blog algunos documentos de gran importancia para las comunidades campesinas y en los cuales he tenido una participación importante. Lo hago con algún retraso porque sé que tenemos un público que espera y sigue nuestras publicaciones en este espacio tan importante.

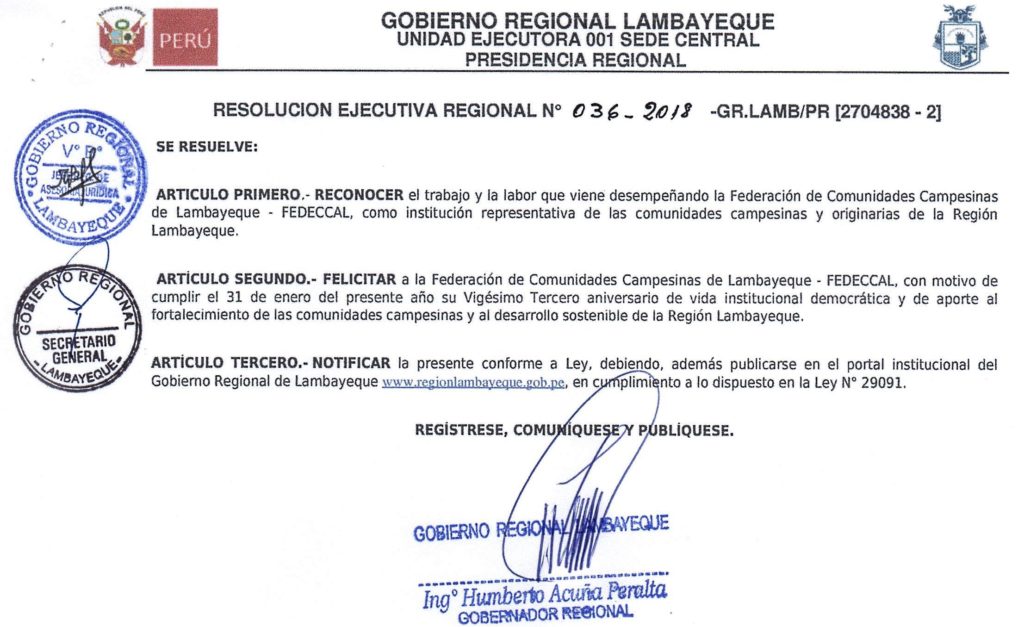

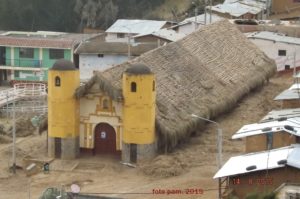

Compartimos los “Acuerdos globales del V Congreso de Comunidades Campesinas de Lambayeque” organizado por la Fedeccal – Federación de Comunidades Campesinas de Lambayeque, con el apoyo de la Oficina de Asesoría Rural de Inder. Reproducimos los acuerdos que acompañamos con algunas imágenes de los firmantes del documento.

“PROPUESTAS GLOBALES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAMBAYEQUE AL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL

LAS COMUNIDADES CAMPESINAS AFILIADAS A FEDECCAL Y PARTICIPANTES EN EL V CONGRESO DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAMBAYEQUE, HAN TOMADO LA DECISIÓN DE DECLARARSE ACTORAS IMPORTANTES EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE NUESTRO TERRITORIO, ACTORES EN LA LUCHA CONTRA EL NO DESARROLLO Y LA POBREZA, ACTORES EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES Y ACTORES CLAVES POR LA SEGURIDAD EN EL CAMPO Y BALUARTES DE LA DEMOCRACIA EN EL CAMPO.

PERO AL MISMO TIEMPO, REQUERIMOS QUE PARA CUMPLIR CABALMENTE CON ESTA DECISIÓN NECESITAMOS QUE EL ESTADO PERUANO NOS VISIBILICE COMO ACTORES Y, POR TAL, COMO ALIADOS DEL ESTADO Y NO COMO OBSTÁCULOS O COMO PROBLEMAS COMO ALGUNOS DISCURSOS INTERESADOS NOS HACEN APARECER EN EL MUNDO OFICIAL.

LAS COMUNIDADES CAMPESINAS SOMOS ALIADOS DEL ESTADO POR EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

- Solicitamos que se expida una norma legal, del estatus correspondiente, declarando a las comunidades campesinas y nativas como aliadas en las estrategias de lucha por el desarrollo rural integral. En la directiva se recomendará a las entidades públicas informar, coordinar y concertar con las directivas comunales, con las juntas de administración legalmente establecidas, en cada ámbito de trabajo del Estado.

- Que se conforme una instancia nacional de atención a las comunidades campesinas Y Nativas que bien puede ser el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pero que goce de autonomía administrativa y política y sea conformado por personal propuesto por las centrales nacionales del campesinado.

- Se conformarán en los gobiernos regionales, la Subgerencia de Comunidades Campesinas, adscrita a la Gerencia General, con personal idóneo y presupuesto.

LA CONSTITUCIÓN DE INDEC Y FONDEC

- Que hasta la fecha las comunidades campesinas y nativas del Perú no han tenido una entidad estatal especializada para su desarrollo integral y que más bien ha sucedido todo lo contrario, que este abandono del Estado no sólo es histórico sino que en las últimos años se ha profundizado, lo que no se condice con normas legales vigentes y mandatos expresos de normas nacionales e internacionales.

- Considerando que la Ley Nº 24656 en su artículo 40º establece “Créase el Instituto Nacional de Desarrollo de Comunidades Campesinas – INDEC como organismo público descentralizado multisectorial del Ministerio de la Presidencia, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía técnica y administrativa”

- Por lo anterior solicitamos a la Presidencia del Congreso de la República aprobar las directivas pertinentes para la creación del INDEC como organismo promotor del desarrollo integral de las comunidades campesinas.

LAS COMUNIDADES COMO ALIADOS EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

- Que los datos disponibles sobre pobreza y extrema pobreza indican que éstas predominan en distritos caracterizados por la existencia de comunidades campesinas y nativas. Así pasa en los ámbitos del Departamento de Lambayeque y en el Departamento de La Libertad, por no decir de otros departamentos. Siendo así, son las comunidades campesinas son las más interesadas en aportar con los esfuerzos del Estado y de otras instituciones como las Mesas de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza.

- Sin embargo hemos comprobado que muchas de las acciones de alivio a la pobreza que se dan en ámbitos de comunidades campesinas no informan, no coordinan, no hacen participar a las directivas comunales, a pesar de su amplio reconocimiento de la población local. Reconocemos que se hace un trabajo dentro de los distritos en los cuales existen comunidades campesinas y que coordinan con municipalidades, con Apafas, con asociaciones, con comisiones de regantes, con clubes de madres y que forman sus propias organizaciones. Pero no coordinan con las directivas de las comunidades campesinas existentes en esos territorios.

- Por lo expuesto, solicitamos que el Congreso de la República emita una norma, del nivel pertinente, que obligue a las instituciones públicas de alivio a la pobreza para que informen, coordinen y hagan participar a las directivas de las comunidades campesinas en cuyos ámbitos ejecutan sus actividades

- La FEDECCAL propone a la PCM que en coordinación con la MCLCP se convoque un evento de evaluación de resultados de los programas sociales de alivio a la pobreza que funcionan en los distritos con mayores niveles de pobreza.

SOBRE LOS COMUNEROS DESPLAZADOS POR LOS PROYECTOS DE IRRIGACIÓN

- Que tenemos conocimiento que se proyecta la continuación de los grandes proyectos ya realizados, en sus segundas o terceras etapas, y que se está hablando del inicio de otras obras de irrigación. Por ello solicitamos que se expida un documento a los organismos respectivos para que tengan muy en cuenta un tratamiento digno a las poblaciones desplazadas y evitar así generar nuevos problemas sociales que dañan la imagen del Estado.

- De manera especial solicitamos el compromiso para formular un Proyecto de Ley sobre las poblaciones desplazadas por los megaproyectos de irrigación, en el que se contemple, entre otros puntos: a. Que se considere los desplazamientos de comuneros sólo en caso en que sea imposible mantenerlos dentro de las áreas de los proyectos. Esto regirá para los nuevos proyectos o para las siguientes fases de los proyectos en ejecución y b. Que se establezcan compensaciones justas que garanticen el mejoramiento sensible de su nivel de vida que tuvieron los comuneros, previo a la intervención del Proyecto y c. Que se incorpore a los comuneros desplazados de los megaproyectos como beneficiarios de las compensaciones establecidas en el proyecto de ley.

COMUNIDADES Y MUNICIPALIDADES

- Considerando que existe un largo litigio entre las fortalecidas municipalidades provinciales y distritales con las comunidades campesinas, especialmente por las tierras del ámbito y expansión urbana, por las tierras del litoral y por las tierras eriazas. Las municipalidades utilizan instrumentos de regularización de áreas urbanas para asumir que tiene propiedad sobre ellas y en particular los planos o trabajos del Ministerio de Vivienda, de COFOPRI y declaraciones de expansión urbana.

- Declaramos que las Municipalidades no son dueñas por si y ante sí de las tierras comunales pues son las comunidades campesinas de sus ámbitos los que tienen derechos de propiedad y con las cuales las municipalidades deben dialogar y concordar para expansión urbana, lotizaciones, obras públicas, etc.

Chiclayo, 31 de enero de 2018

…