Pedro Alva Mariñas*

Una sonriente mujer mayor, natural de Colaya, nos permite tomar esta fotografía que en cierta forma ilustra el optimismo de la mujer de Colaya, a pesar de las grandes dificultades que afrontan en su vida diaria. Ellas también son comuneras y están apoyando el proceso de reconocimiento oficial de su comunidad campesina, en que está empeñada la población de Colaya.

EL NO SABER LEER NI ESCRIBIR

Un pasaje, tomado de los títulos coloniales de una Comunidad Campesina de Lambayeque, nos habla de la enconada lucha entre los hacendados y el común de indígenas de Colaya, ya en tiempos de la República. Los colaya logran una sentencia de las autoridades judiciales que confirman sus derechos de propiedad y posesión sobre un paraje en disputa. La hacendada, Tomasa Peramás, en su apelación a dicha sentencia (1846), intenta descalificar al Procurador del pueblo, Sebastián Reyes, artífice de la reivindicación comunal:

- Se ha contravenido lo dispuesto en el artículo 172 de la Constitución Política según la cual “Ningún individuo ni reunión de individuos, ni corporación legal puede hacer peticiones a nombre del pueblo”.

- Que no sabe leer y por ello no puede desempeñar dicho cargo porque la Ley de Elecciones, en su artículo 71 así lo establece.

- No consta siquiera que dicho Síndico se haya juramentado ” …a más sé que no hay constancia siquiera en la suprefectura de esta provincia, ni en ninguna otra oficina de la República del Juramento prevenido por la Ley”

Termina solicitando al juez que haga la “suprema prueba caligráfica” a Sebastián Reyes para comprobar que efectivamente no sabe leer y por ello todo lo que ha realizado es nulo (Títulos de la Comunidad Campesina de Colaya)

Qué difícil habrá sido la vida de los pobladores originarios de Colaya y de sus autoridades cuando se tenían que enfrentar a los poderosos hacendados que no ponían límites a la expansión de sus propiedades, ni tampoco a sus odios y desprecios frente a sus oponentes y que se reforzaban porque la República que estaban moldeando estaba más presta que la Colonia a representarlos y favorecerlos.

UNA MATRIZ ANDINA COMÚN

Fuente: Archivo General de Indias. ES.41091.AGI/23.9//Lima,565,L.2,F.311V

Transcripción literal:

“Gobernador de la provincia del Perú, por parte de Alonso Guerra, vecino regidor de la ciudad de San Miguel que en esa dicha provincia me ha sido hecha relación que el nos ha servido en esa tierra en todo lo que se ha ofrecido, y que en remuneración de sus servicios vos le encomendaste un cacique que él descubrió el año pasado de mil quinientos y treinta y cinco que se llama Penachi para que se sirviese de él, y de todos los indios y principales que estaban sujetos”

Como serranía de Lambayeque entendemos toda la franja territorial que se levanta bruscamente con el paso del ramal occidental de la Cordillera de los Andes y que cruza el territorio departamental de sur a norte y que comprende casi la totalidad de los actuales distritos de Inkawasi y Cañaris y una parte del Distrito de Salas. En ese ámbito geográfico existen también las comunidades campesinas tradicionales de Penachí, Salas, Cañaris, Incahuasi y las más recientes (formadas sobre ex Grupos Campesinos creados por Reforma Agraria) como son: Túpac Amaru II, San Antonio de Laquipampa, Micaela Bastidas de Moyán, San Martín de Porres de Atumpampa, San Isidro Labrador de Marayhuaca y José Carlos Mariátegui.

En esta zona existen numerosas referencias documentales de la existencia de un amplio curacazgo asentado en la zona andina que bien pudo ser denominada como Penachí por lo menos en el periodo inicial de la conquista.

La información disponible nos permite afirmar que el nombre del antiguo Señor de la serranía de Lambayeque (o por lo menos gran parte de ella) se llamó Penachí. Que este nombre de persona, con el tiempo fue más relacionado con un determinado lugar (probable residencia estable del Señor) que hasta el presente es conocido como el pueblo de Penachí.

Para épocas más tardías, esto es para el siglo XVIII, tenemos evidencias de un curacazgo o cacicazgo, en la serranía de Lambayeque, representando por la familia Callaypoma. Así constan en los títulos comunales de Cañaris, de Penachí, de Salas, como ha sido publicado en la Revista Avances N° 6 (Chiclayo, junio 2013:10-12).

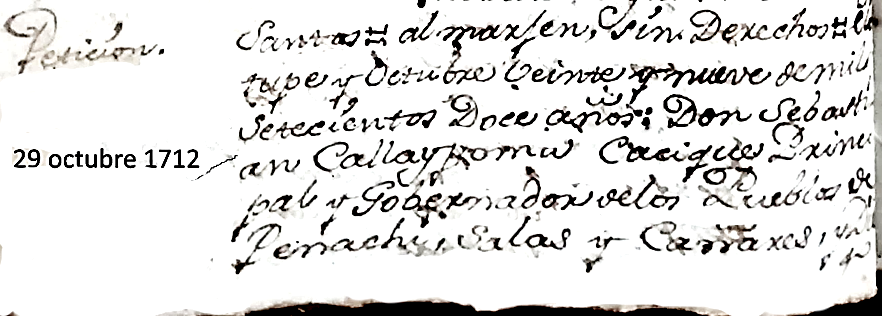

Más recientemente, hemos encontrado las mismas referencias en los “Títulos de Colaya” que hablan de Sebastián Callaypoma como el “Casique Principal y Gobernador de los pueblos de Penachí, Salas y Cañares …”, como se puede apreciar en un fragmento de uno de los folios que datan de 1712.

Pocas dudas podemos tener a estas alturas que los actuales pueblos y comunidades de Salas, Penachí, Cañaris, Incahuasi y también Colaya hayan tenido una matriz común, un origen común y que hayan conformado un “curacazgo andino” al mando del curaca Penachí que fuera “descubierto” en 1535 junto con muchos indios y principales.

La Iglesia de Colaya. No hay duda que la construcción más importante de Colaya es el antiguo templo católico en el que se venera la imagen de San Pedro de Alcántara que fue entronizado, Como el patrón del pueblo y de la comunidad desde tiempos coloniales. En su honor la Comunidad Campesina de Colaya lleva su nombre.

La Iglesia de Colaya. No hay duda que la construcción más importante de Colaya es el antiguo templo católico en el que se venera la imagen de San Pedro de Alcántara que fue entronizado, Como el patrón del pueblo y de la comunidad desde tiempos coloniales. En su honor la Comunidad Campesina de Colaya lleva su nombre.

LA EMERGENCIA DE COLAYA COMO PUEBLO

Un suceso singular ocurrido, entre el 9 y 10 de agosto de 1746, en un lugar de Colaya y en circunstancias en que José Mauricio Pérez, comisionado por el General Juan Antonio Matienzo, Corregidor y Justicia Mayor de Piura, estaba realizando una “vista de ojos” a pedido del Común de Indios de Penachí, pasó un incidente que es contado por el funcionario español en los siguientes términos:

” … en este paraje de Colaya aconteció que siendo preciso hacer mensión reconocimos gravísimo tumulto de indios mestizos que se descolgaban de sus cabalgaduras por los altos de enfrente y como viniese contra mí y los testigos me puse en cuidado … i tarde de la noche se sintió ruido y tropel de bestias i saliendo yo i los testigos reconocer el ruido hayamos ser nuestra cabalgadura suelta sin máquinas i cabrestos de suerte que dichos indios por dejarnos a pie lo las soltaron para que no se practicase i continuase la vista de ojos … i segunda vez repitieron soltarlas i sintiendo el ruido salimos i se divisó un indio que iba corriendo por el monte i que se pudo aprehender i bajando a este sitio de Colaya … (Vista de Ojos. Títulos de Penachí)

Se trata obviamente de una acción de resistencia a la presencia de los funcionarios coloniales y que nos ilustra no solo la rebeldía de los colaya de esos tiempos, sino que no congeniaban con los penachí que son los que habían promovido la visita y, sin embargo, no pudieron evitarles estas incomodidades a los funcionarios coloniales.

En los siguientes extractos de los Títulos de Colaya encontraremos que los colaya, demandan deslindarse, excluirse o no ser incluidos como parte de Penachí. Veamos algunos pasajes de los títulos en lo que estas demandas quedan evidenciadas:

“DECRETO.- Olmos noviembre veintisiete de mil setecientos ochentaiseis por presentado.- El superior despacho obedece en la forma ordinaria, guárdese, cúmplese como él se contiene procediéndose en consecuencia al deslinde y amojonamiento que se solicita con citaciones de los convecinos de las tierras respectivas al pueblo de Colaya, nombrándose peritos por las partes y exhibiéndose los correspondientes títulos. Y respecto de no poder constituirse en el indicado territorio por varias ocupaciones … se da la comisión necesaria a don Bartolomé Dapelo quien … Dará cuenta a este Juzgado….”.

Como se puede apreciar para el año 1786 y, bien pudo ser anterior a esta fecha, aparece con claridad la denominación de pueblo de Colaya, incluso se habla de “Protector de Naturales de Colaya” y hasta del deslinde de tierras. Todo ello significa que Colaya ya tenía una nueva categoría, por lo que da lugar para hablar de la “emergencia de Colaya”.

Autoridades locales en la ceremonia de izamiento del pabellón nacional. El consejero regional Antonio Riojas y Pedro Alva Mariñas como invitados. Colaya ha mostrado una gran persistencia a través del tiempo. De haber sido una simple aglomeración de casitas, pasó a convertirse en pueblo como sus pares de Salas y Penachí y teniendo sus propias autoridades en tiempos coloniales y republicanos. Actualmente Colaya es un progresista centro poblado perteneciente al distrito de Salas de la provincia de Lambayeque.

EL PERIODO DE RESISTENCIA A LAS HACIENDAS (1800 – 1970)

Quizás a manera de resumen de este periodo podríamos caracterizarlo como el periodo de resistencia a las haciendas y que va desde 1800 hasta 1970.

Al hablar de comunidades campesinas, resulta inevitable hablar también de las haciendas que han sido su contraparte. Para entender esta parte de la historia de Colaya tenemos que ponernos en contexto del drama en que vivían sus pobladores frente a la usurpación y creciente expansión de las haciendas asentadas en gran parte del territorio que fue del Curacazgo de Penachí, gestionado por el Cacique Principal Penachí y sus Principales.

De la lectura de los Títulos de Colaya podemos comprobar que ellos lucharon, pelearon, litigaron y también establecieron acuerdos con cuatro haciendas principales:

- San Cristóbal de Chiñama, cuyo dueño, en el año 1760 era el Teniente de Correjidor de Motupe, Ruiz de Aranda, que lo hereda su hijo Simón y éste le vende a Thomas Veles el 18 de julio de 1766 y que termina vendiendo a Pedro Torres Conde, vecino del pueblo de Lambayeque.

- Santa Lucía de Vivina, con la que se litigó por los sitios de Tres Horcones, La Matanza.

- La hacienda Tongorrape, que tuvieron como antiguos dueños al presbítero don Tomás Velis y sucesivamente don Juan y Joaquín Pichardo.

- La Hacienda Cangrejera.

Ha pasado el tiempo y, para 1888, encontramos al Común de Indígenas de Colaya pleiteando con los hacendados de Cangrejera, Santa Lucía y otros, según un extracto de los Títulos de la Comunidad de Colaya:

“Con tal intento presento tres cuadernos … un cuaderno tercero en fojas doscientas cinco que contiene la contienda judicial del Común de Colaya con la señora Doña Tomasa Peramás sobre despojo de tierras correspondientes a la misma jurisdicción de Penachí … A usía suplico se sirva proveer como solicito en justicia etcétera.- Lambayeque agosto diez de mil ochocientos ochenta y nueve”

Vemos que en forma reiterada la actuación independiente de Colaya en varios de los juicios con los hacendados vecinos ya sea como “pueblo de Colaya”, como “Común de Colaya” o “Comunidad de Colaya” y lo hace por territorios sobre los cuales tiene efectiva y larga posesión.

COLAYA Y LA TITULACIÓN DE PENACHÍ

Aprovechando un periodo de “primavera comunal” del primer gobierno de Alan García, la Comunidad Campesina San Mateo de Penachí logró titular su territorio comunal, incluyendo el sector Colaya sobre el cual ejercía una titularidad bastante precaria como es conocido por propios y extraños.

El documento oficial se denomina “Acta de la Comisión de Estudio de Deslinde y Titulación de la Comunidad Campesina San Mateo de Penachí” y está fechado el 17 de mayo de 1990 en la sede de la Unidad Agraria III – Lambayeque.

El lindero Norte de la Comunidad Campesina de Penachí, y que abarca gran parte del ámbito de Colaya se lo establece que la línea de colindancia con la Comunidad Campesina Túpac Amaru II.

Tenemos la impresión que para entonces los dirigentes de Colaya centraron su interés no tanto en oponerse a la titulación de Penachí, sino más bien en lograr su reconocimiento oficial como comunidad campesina, según se puede ver en la documentación disponible. Y es que no teniendo reconocimiento oficial no podía oponerse a la titulación de las comunidades campesinas vecinas de Penachí y Túpac Amaru II.

Es así como el sector Colaya, al no consolidar su reconocimiento oficial como comunidad campesina, queda titulada como parte del territorio comunal de Penachí, lo que tiene tres consecuencias:

- Se facilitó la titulación de Penachí al no existir oposición interna que la hubiera hecho más difícil y problemática.

- El territorio de Colaya queda amparado por las leyes que protegen a las comunidades campesinas.

- Pero el lado negativo estaba la “confirmación” de su supuesta pertenencia de Colaya al ámbito de la Comunidad de Penachí y ello atentaba contra su histórica aspiración a la autonomía.

Luego de conversar con numerosos comuneros y líderes de la zona tenemos la impresión que en la realidad la titulación de Penachí no significó situaciones desfavorables a Colaya y tampoco ventaja real para Penachí, porque los ámbitos de ambas comunidades han sido respetados de uno y otro lado.

COLAYA EN BUSCA DEL RECONOCIMIENTO FORMAL

En este apartado vamos a referirnos al periodo reciente en que vuelven a ratificar la decisión de tramitar el reconocimiento oficial y este último proceso, documentado por la Oficina de Asesoría Rural de Inder, se remonta al año 1973, fecha en la cual los comuneros de Colaya, reunidos en asamblea general aprobaron solicitar el reconocimiento oficial como Comunidad Campesina y encargaron a Nemecio Monja Manayay, elegido como Gestor, realizar los trámites respectivos.

Estos trámites y los subsiguientes colisionaron con dos obstáculos evidentes: la falta de normas legales explícitas que la hicieran posibles y la falta de voluntad de las autoridades departamentales y nacionales para concretarlas.

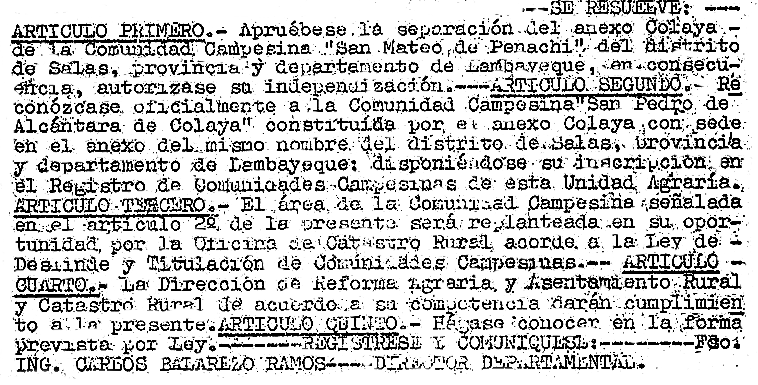

Años después y con la aprobación de la Ley 24656 y la Ley 24657 y sus reglamentos publicados en el último tercio de los años 80, se dieron las condiciones para que ese trámite fuera reanimado por el mencionado dirigente y por otros que le sucedieron en el cargo. Así encontramos que el 18 de octubre de 1988 con la expedición de una Resolución Directoral que otorga reconocimiento oficial a la Comunidad Campesina San Pedro de Alcántara de Colaya.

Destacamos el hecho que la Resolución de reconocimiento oficial de la Comunidad se refiere a su inscripción en el Registro de Comunidades Campesinas; pero en cuanto al territorio se reserva el reconocerlo y lo supedita a un trabajo posterior a ser realizado por la Oficina de Catastro Rural. A pesar de ello surgieron las oposiciones de las comunidades vecinas que obligaron a que la misma Dirección Regional Agraria diera por cancelado el reconocimiento oficial a Colaya

LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO

Resulta importante aclarar que el sustento para anular el reconocimiento oficial de Colaya tiene que ver estrictamente con las oposiciones de las comunidades campesinas de Penachí y Túpac Amaru II y el temor de los funcionarios de agricultura de generar un conflicto de mayores proporciones. El argumento central para la nulidad aparece en el mismo texto de la Resolución Directoral N° 549-88-AG-UAD-III.

Importante remarcar que al no existir objeciones de fondo a la formalización de la nueva comunidad campesina y al eliminar o minimizar los temores de un conflicto en la zona, se reabre la posibilidad de otorgarle reconocimiento oficial a la Comunidad de Colaya.

UNA COMUNIDAD CAMPESINA REALMENTE EXISTENTE.

Las faenas comunales son una obligación de los comuneros de Colaya. Reunidos en el punto tripartito llamado La Cruz de Colaya se toman decisiones prácticas para iniciar la limpia de caminos en faena comunal. Se eligen o ratifican a las autoridades de la faena, se establecen las multas o castigos. La participación de jóvenes comuneros garantiza la continuidad de esta práctica comunitaria.

La Constitución Política del Perú reconoce la existencia real de las comunidades campesinas del Perú y no las sujeta a ningún condicionamiento legal o administrativo como a otras organizaciones. El artículo 89° de la Constitución Política del Perú dice textualmente en su primer párrafo: “Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas”.

En el caso del pueblo y comunidad de Colaya, hace tiempo que cumplen con todas las características de una comunidad campesina ancestral o tradicional: es autónoma en su organización, es autónoma en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, tiene autonomía en lo económico y administrativo, consideran la propiedad (y posesión) de sus tierras imprescriptible. Adicionalmente están integradas por familias que: habitan y controlan determinado territorio, tienen vínculos ancestrales, mantienen vínculos sociales y económicos, vínculos culturales, practican la ayuda mutua, tienen un gobierno democrático que se renueva cada dos años, y su finalidad es el bien común de sus miembros.

Desde el año pasado los comuneros de Colaya están buscando que el Estado peruano, en sus instancias competentes, les extienda el documento que oficialice su condición de comunidad campesina y también están buscando que las comunidades campesinas vecinas, entre ellas la Comunidad Campesina San Mateo de Penachí, las reconozcan como instituciones hermanas, surgidas de una matriz común.

Así los colaya en pleno, comuneros, dirigentes comuneros y autoridades locales, están protagonizando un nuevo peregrinaje ante las oficinas públicas para que les extienda una certificación administrativa que les permita pasar de su condición de Comunidad Campesina realmente existente, a convertirse en una Comunidad Campesina oficialmente reconocida e inscrita en los registros oficiales del Estado.

…………………..

*Pedro Alva Mariñas es antropólogo, investigador de INDER. arriero50@hotmail.com