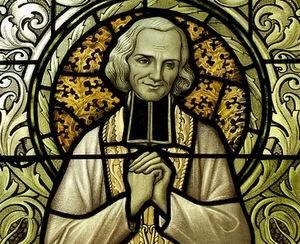

64 de 131 – CATEQUESIS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI: SAN JUAN MARÍA VIANNEY – EL SANTO CURA DE ARS

AUDIENCIA GENERAL DEL 5 DE AGOSTO DE 2009

SAN JUAN MARIA VIANNEY – EL SANTO CURA DE ARS

Queridos hermanos y hermanas:

En la catequesis de hoy quiero recorrer de nuevo la vida del santo cura de Ars subrayando algunos de sus rasgos, que pueden servir de ejemplo también para los sacerdotes de nuestra época, ciertamente diferente de aquella en la que él vivió, pero en varios aspectos marcada por los mismos desafíos humanos y espirituales fundamentales. Precisamente ayer se cumplieron 150 años de su nacimiento para el cielo: a las dos de la mañana del 4 de agosto de 1859 san Juan Bautista María Vianney, terminado el curso de su existencia terrena, fue al encuentro del Padre celestial para recibir en herencia el reino preparado desde la creación del mundo para los que siguen fielmente sus enseñanzas (cf. Mt 25, 34). ¡Qué gran fiesta debió de haber en el paraíso al llegar un pastor tan celoso! ¡Qué acogida debe de haberle reservado la multitud de los hijos reconciliados con el Padre gracias a su obra de párroco y confesor! He querido tomar este aniversario como punto de partida para la convocatoria del Año sacerdotal que, como es sabido, tiene por tema: “Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote”. De la santidad depende la credibilidad del testimonio y, en definitiva, la eficacia misma de la misión de todo sacerdote.

Juan María Vianney nació en la pequeña aldea de Dardilly el 8 de mayo de 1786, en el seno de una familia campesina, pobre en bienes materiales, pero rica en humanidad y fe. Bautizado, de acuerdo con una buena costumbre de esa época, el mismo día de su nacimiento, consagró los años de su niñez y de su adolescencia a trabajar en el campo y a apacentar animales, hasta el punto de que, a los diecisiete años, aún era analfabeto. No obstante, se sabía de memoria las oraciones que le había enseñado su piadosa madre y se alimentaba del sentido religioso que se respiraba en su casa.

Los biógrafos refieren que, desde los primeros años de su juventud, trató de conformarse a la voluntad de Dios incluso en las ocupaciones más humildes. Albergaba en su corazón el deseo de ser sacerdote, pero no le resultó fácil realizarlo. Llegó a la ordenación presbiteral después de no pocas vicisitudes e incomprensiones, gracias a la ayuda de prudentes sacerdotes, que no se detuvieron a considerar sus límites humanos, sino que supieron mirar más allá, intuyendo el horizonte de santidad que se perfilaba en aquel joven realmente singular. Así, el 23 de junio de 1815, fue ordenado diácono y, el 13 de agosto siguiente, sacerdote. Por fin, a la edad de 29 años, después de numerosas incertidumbres, no pocos fracasos y muchas lágrimas, pudo subir al altar del Señor y realizar el sueño de su vida.

El santo cura de Ars manifestó siempre una altísima consideración del don recibido. Afirmaba: “¡Oh, qué cosa tan grande es el sacerdocio! No se comprenderá bien más que en el cielo… Si se entendiera en la tierra, se moriría, no de susto, sino de amor” (Abbé Monnin, Esprit du Curé d’Ars, p. 113). Además, de niño había confiado a su madre: “Si fuera sacerdote, querría conquistar muchas almas” (Abbé Monnin, Procès de l’ordinaire, p. 1064). Y así sucedió. En el servicio pastoral, tan sencillo como extraordinariamente fecundo, este anónimo párroco de una aldea perdida del sur de Francia logró identificarse tanto con su ministerio que se convirtió, también de un modo visible y reconocible universalmente, en alter Christus, imagen del buen Pastor que, a diferencia del mercenario, da la vida por sus ovejas (cf. Jn 10, 11). A ejemplo del buen Pastor, dio su vida en los decenios de su servicio sacerdotal. Su existencia fue una catequesis viviente, que cobraba una eficacia muy particular cuando la gente lo veía celebrar la misa, detenerse en adoración ante el sagrario o pasar muchas horas en el confesonario.

El centro de toda su vida era, por consiguiente, la Eucaristía, que celebraba y adoraba con devoción y respeto. Otra característica fundamental de esta extraordinaria figura sacerdotal era el ministerio asiduo de las confesiones. En la práctica del sacramento de la Penitencia reconocía el cumplimiento lógico y natural del apostolado sacerdotal, en obediencia al mandato de Cristo: “A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos” (Jn 20, 23).

Así pues, san Juan María Vianney se distinguió como óptimo e incansable confesor y maestro espiritual. Pasando, “con un solo movimiento interior, del altar al confesonario”, donde transcurría gran parte de la jornada, intentó por todos los medios, en la predicación y con consejos persuasivos, que sus feligreses redescubriesen el significado y la belleza de la Penitencia sacramental, mostrándola como una íntima exigencia de la Presencia eucarística (cf. Carta a los sacerdotes para el Año sacerdotal).

Los métodos pastorales de san Juan María Vianney podrían parecer poco adecuados en las actuales condiciones sociales y culturales. De hecho, ¿cómo podría imitarlo un sacerdote hoy, en un mundo tan cambiado? Es verdad que los tiempos cambian y que muchos carismas son típicos de la persona y, por tanto, irrepetibles; sin embargo, hay un estilo de vida y un anhelo de fondo que todos estamos llamados a cultivar. Mirándolo bien, lo que hizo santo al cura de Ars fue su humilde fidelidad a la misión a la que Dios lo había llamado; fue su constante abandono, lleno de confianza, en manos de la divina Providencia.

Logró tocar el corazón de la gente no gracias a sus dotes humanas, ni basándose exclusivamente en un esfuerzo de voluntad, por loable que fuera; conquistó las almas, incluso las más refractarias, comunicándoles lo que vivía íntimamente, es decir, su amistad con Cristo. Estaba “enamorado” de Cristo, y el verdadero secreto de su éxito pastoral fue el amor que sentía por el Misterio eucarístico anunciado, celebrado y vivido, que se transformó en amor por la grey de Cristo, los cristianos, y por todas las personas que buscan a Dios.

Su testimonio nos recuerda, queridos hermanos y hermanas, que para todo bautizado, y con mayor razón para el sacerdote, la Eucaristía “no es simplemente un acontecimiento con dos protagonistas, un diálogo entre Dios y yo. La Comunión eucarística tiende a una transformación total de la propia vida. Con fuerza abre de par en par todo el yo del hombre y crea un nuevo nosotros” (Joseph Ratzinger, La Comunione nella Chiesa, p. 80).

Así pues, lejos de reducir la figura de san Juan María Vianney a un ejemplo, aunque sea admirable, de la espiritualidad católica del siglo XIX, es necesario, al contrario, percibir la fuerza profética, de suma actualidad, que distingue su personalidad humana y sacerdotal. En la Francia posrevolucionaria que experimentaba una especie de “dictadura del racionalismo” orientada a borrar la presencia misma de los sacerdotes y de la Iglesia en la sociedad, él vivió primero -en los años de su juventud- una heroica clandestinidad recorriendo kilómetros durante la noche para participar en la santa misa. Luego, ya como sacerdote, se caracterizó por una singular y fecunda creatividad pastoral, capaz de mostrar que el racionalismo, entonces dominante, en realidad no podía satisfacer las auténticas necesidades del hombre y, por lo tanto, en definitiva no se podía vivir.

Queridos hermanos y hermanas, a los 150 años de la muerte del santo cura de Ars, los desafíos de la sociedad actual no son menos arduos; al contrario, tal vez resultan todavía más complejos. Si entonces existía la “dictadura del racionalismo”, en la época actual reina en muchos ambientes una especie de “dictadura del relativismo”. Ambas parecen respuestas inadecuadas a la justa exigencia del hombre de usar plenamente su propia razón como elemento distintivo y constitutivo de la propia identidad. El racionalismo fue inadecuado porque no tuvo en cuenta las limitaciones humanas y pretendió poner la sola razón como medida de todas las cosas, transformándola en una diosa; el relativismo contemporáneo mortifica la razón, porque de hecho llega a afirmar que el ser humano no puede conocer nada con certeza más allá del campo científico positivo. Sin embargo, hoy, como entonces, el hombre “que mendiga significado y realización” busca continuamente respuestas exhaustivas a los interrogantes de fondo que no deja de plantearse.

Tenían muy presente esta “sed de verdad”, que arde en el corazón de todo hombre, los padres del concilio ecuménico Vaticano ii cuando afirmaron que corresponde a los sacerdotes, “como educadores en la fe”, formar “una auténtica comunidad cristiana” capaz de preparar “a todos los hombres el camino hacia Cristo” y ejercer “una auténtica maternidad” respecto a ellos, indicando o allanando a los no creyentes “el camino hacia Cristo y su Iglesia”, y siendo para los fieles “estímulo, alimento y fortaleza para el combate espiritual” (cf.Presbyterorum ordinis, 6).

La enseñanza que al respecto sigue transmitiéndonos el santo cura de Ars es que en la raíz de ese compromiso pastoral el sacerdote debe poner una íntima unión personal con Cristo, que es preciso cultivar y acrecentar día tras día. Sólo enamorado de Cristo, el sacerdote podrá enseñar a todos esta unión, esta amistad íntima con el divino Maestro; podrá tocar el corazón de las personas y abrirlo al amor misericordioso del Señor. Sólo así, por tanto, podrá infundir entusiasmo y vitalidad espiritual a las comunidades que el Señor le confía.

Oremos para que, por intercesión de san Juan María Vianney, Dios conceda a su Iglesia el don de santos sacerdotes, y para que aumente en los fieles el deseo de sostener y colaborar con su ministerio. Encomendemos esta intención a María, a la que precisamente hoy invocamos como Virgen de las Nieves.