[Visto: 417 veces]

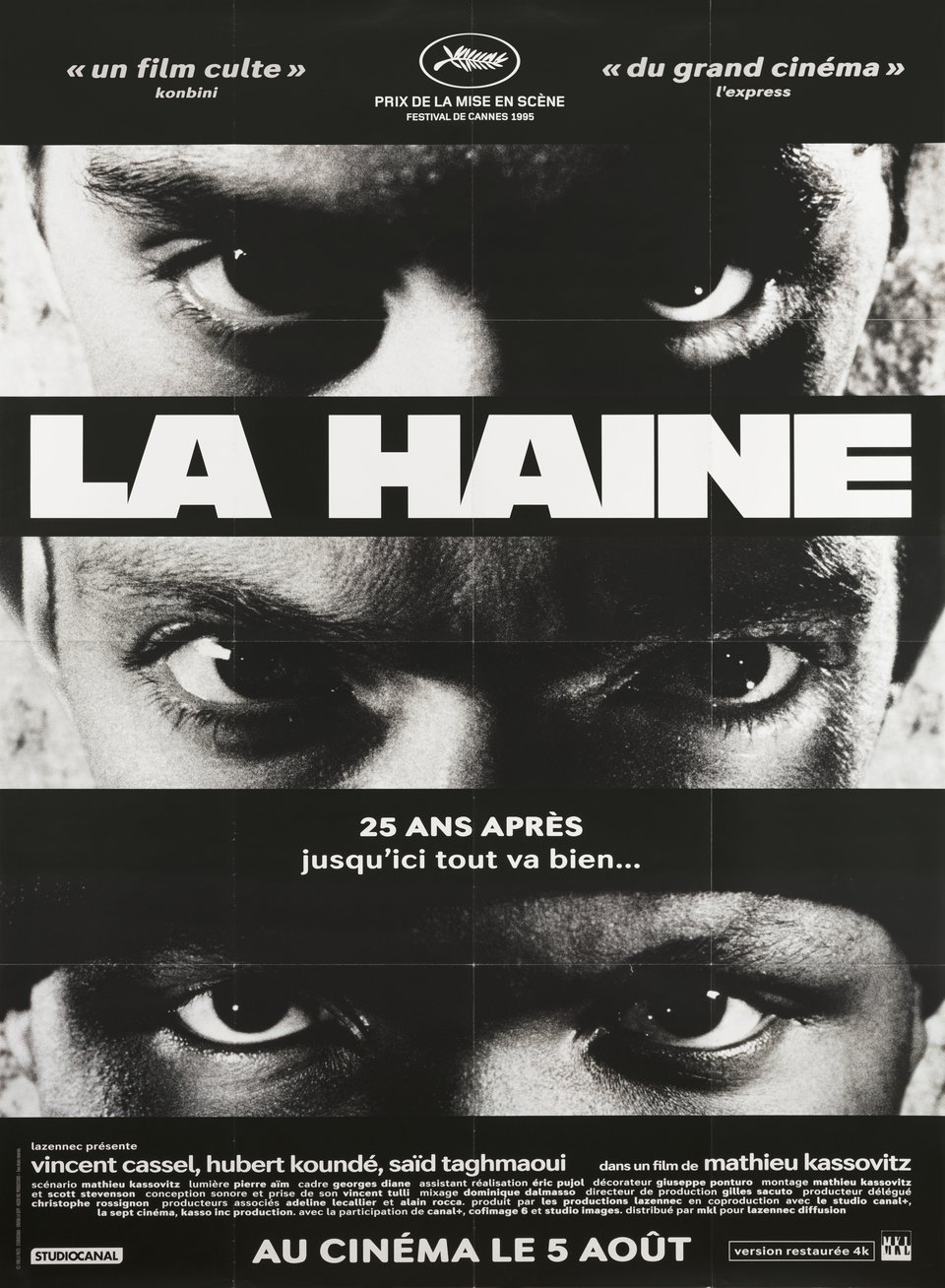

La haine no es una película de subtextos, en la medida en que su temática central -la expansión de la violencia y sus consecuencias- es bastante evidente -y se hace explícita- desde el inicio, y toda la historia gira en torno a la misma idea. Pocas veces una película es tan clara desde su título (haine significa “odio” en francés), y, en este caso, la cinta de Mathieu Kassovitz incide medularmente en el odio y sus implicaciones, exalta la violencia como modus vivendi, no habla sobre lo que no conoce, sino de lo que cree que no conoce. El París que filma su director es una ciudad en decadencia, receptáculo de enfrentamientos y rencores, una suerte de bomba de tiempo. Es un París mucho más impersonal y agresivo debido a los propios pecados de sus habitantes.

En 24 horas, tres jóvenes hacen lo posible para lidiar con las consecuencias de una revuelta en su zona, un barrio pobre de París. Uno de sus amigos ha sido gravemente herido, y espera la condena policial. Vinz, de origen judío, es el más violento de los tres: promete que, si algo le pasa a Abdel, asesinará a un policía. Said, de origen árabe, y el más inocente del grupo, intenta mediar entre sus impulsos rebeldes y su genuina preocupación por sus amigos. Hubert, boxeador, (y de lejos el personaje más interesante en La haine), es irónicamente, la voz de la razón: el afro-francés reconoce el espiral de violencia al que se ha visto forzado a participar (una Francia de neonazis, con Le Pen padre en ascenso), lo que le fuerza a confrontar a sus amigos cuando sea necesario. Los tres dan vueltas por las calles, sin trabajo y sin aspiraciones, esperando noticias sobre Abdel e intentando no descender aún más en la violencia.

Tres palabras resaltan cuando hablamos de La haine: odio, ira, violencia. Por supuesto, cada una implica condiciones distintas, pero aquí una parece depender de la otra, en un sistema interdependiente cuyo fin es evidentemente destructivo. La base es el odio. La tesis del film es que el odio es una emoción pegajosa, que se impregna en los sujetos, que se prende a las prácticas institucionales, las acciones cotidianas, los encuentros entre unos y otros. El odio se confunde con la ira, y la ira tiene fuentes infinitas para sostenerse: expresa el odio a partir de acciones y discursos violentos, que no discriminan entre inocentes y culpables. Y así, el ciclo de odio se afianza y se intensifica con el tiempo.

El odio no es solo uno, sino un sistema que se articula desde numerosas aristas y que se expresa de formas contradictorias y cambiantes. El odio rodea los suburbios franceses, alimenta las revueltas sociales e incita la violencia como expresión de ira colectiva. El odio se institucionaliza en la policía (que se describe en el film con un aterrador realismo), lo que facilita la deshumanización de los presuntos criminales (casi siempre de minorías), y despierta un ciclo perpetuo de odio entre oficiales y vulnerables. El odio se traslada el lenguaje: los protagonistas usan un lenguaje particularmente confrontativo entre sí, normalizan las palabras violentas o hipersexuales. El odio motiva separaciones étnico-sociales que, según como algunos lo entienden, implican diferencias irreconciliables entre comunidades. El odio canaliza y alimenta las pretensiones políticas de neonazis y otros grupos ultra, que encuentran cofradía en la ira que comparten entre sí. La pistola, tanto material como figurativa, (y presente en muchísimas escenas del film) funciona como un dispositivo de odio, violencia portátil, que brinda un poder desmedido a quien la porta. En ese sentido, es claro que existen jerarquías de odio, dado que solo unos pocos pueden expresarlo de forma libre (aunque igual casi todos hacen el intento).

Ese parece ser el comentario más pesimista en La haine -más que su desolador final- y Mathieu Kassovitz nos lo hace saber con insistencia: no puedes desprenderte del odio y, a donde sea que vayas, tendrás que lidiar con su efecto corrosivo y abrasante. El mensaje funciona porque los personajes jamás son tratados con excesiva condescendencia o compasión. Son víctimas -y Kassovitz nos lo hace saber- pero también perpetradores: siembran la ira y se articulan en la violencia, prefieren evitar las conciliaciones. En una escena, un policía comprometido con su situación (y que les saca de más de un problema) es atacado por Vinz, solo por ser “un traidor”. En otras escenas, los amigos arman un escándalo en una galería de arte porque unas chicas no les hacen caso; al expulsarles la respuesta del curador es “que son de los suburbios”. Nadie parece libre de culpa.

Deja un comentario