[Visto: 631 veces]

Una versión de este texto fue publicada en la pagina Nueva Tribuna.

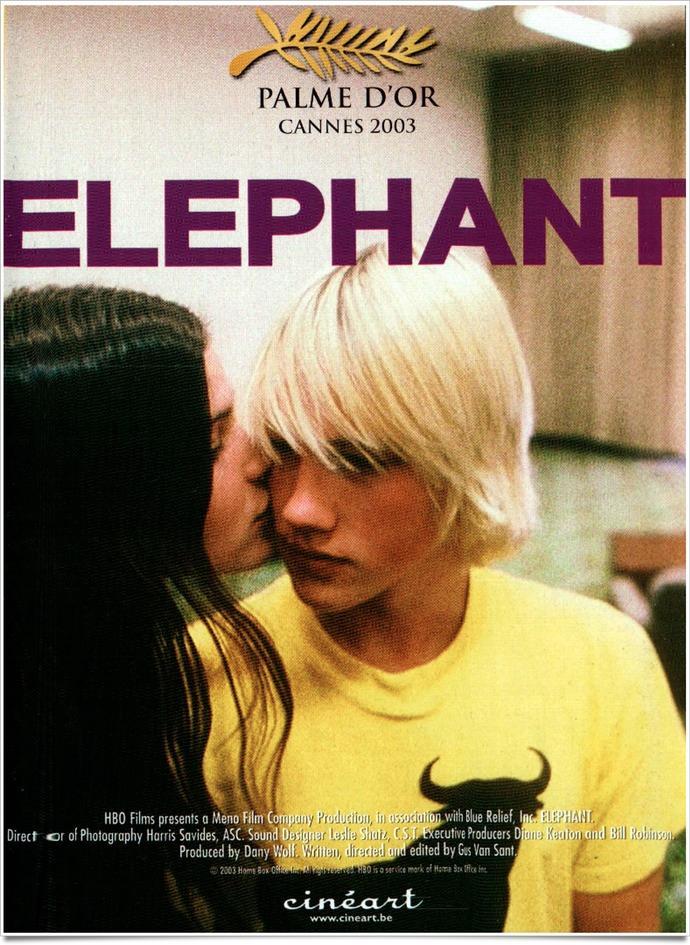

Por más lo queramos así, Elephant, Palma de Oro, no disecciona la violencia. Su narrativa casi no hace preguntas, y da incluso menos respuestas. Lo único que hace es filmar la violencia, el antes y después, como aquel que filma un día cualquiera en la escuela. Que eso conlleve una serie de significados es otra cosa. Lo que queda claro, y no hay que ser experto para notarlo, es que, cuando la violencia se trasluce en la pantalla, el espectáculo deja de serlo y se convierte en pesadilla. Que la pesadilla se parezca tanto al mundo real ya es difícil de tolerar; que se tarde tanto en llegar lo hace incluso más difícil. Seguir mirando, dilemas éticos aparte, permite una confrontación que, tras la tragedia, resulta evidentemente necesaria.

No hay mucho misterio en torno al film. El film tiene dos partes. La primera parte funciona como ejercicio de radiografía social de una secundaria, en la que la cámara se mueve libremente por los pasillos de la escuela, fijándose y siguiendo a algunos estudiantes, luego otros y así sucesivamente. La segunda parte, que sucede el día posterior, narra un tiroteo: dos estudiantes, vestidos de montañistas y con rifles cargados, disparan a quemarropa a estudiantes y maestros.

Elephant, de Gus Van Sant, quiere entender la violencia como un proceso cotidiano. Eso implica filmarla como se filman las demás escenas: una fotografía sin mayor filtro, que se acerca a lo que captaría una cámara de documental; ningún acompañamiento musical a lo que sucede en la pantalla; atención a la rutina, que se filma sin ningún tipo de hilo narrativo más allá del paso del tiempo. Entender la violencia desde el cotidiano también implica que, para cuando llega el clímax, no esperamos acciones. Bueno: dado el tono inquietante con el que filma Van Sant (con las palabras marcadas por el eco, las tomas inmersivas y la sigilosa cámara que sigue a los personajes) esperamos que suceda algo, pero nada de esas proporciones.

De igual forma, no conocemos en lo absoluto a los perpetradores, al menos, no en los términos en que se suelen ser presentados en el cine. No tenemos claro su motivo. Algunos podrían leer esta decisión como un intento de alegorizar que la violencia podría ser perpetuada por cualquiera (y allí que la primera parte del film presente las rutinas de otros tantos, así sin más). No me parece convincente. Puede que el film no sea claro, pero nos da suficientes pistas (como algunas intuiciones) para saber que los dos shooters no son como el resto: parecen distantes del grupo, solo cercanos entre ellos, recelosos de los profesores y demás compañeros; para cuando empiezan a disparar, lo hacen con una inquietante tranquilidad y cierto gusto, no como lo haría un psicópata, sino como un adolescente frente a un videojuego.

Lo que queda claro es que entre víctimas y victimarios la distancia no es tan amplia cómo se esperaría, o cómo se querría. La idea del “asesino psicópata” —morbos aparte— seduce porque, de alguna manera, exime culpas y evita reconocer una causa más profunda. Pero Van Sant se resiste a caer en ello (o en una contraria victimización), pero parece llegar a otro extremo, el de la no identificación. En ese sentido, ser víctima o victimario no tiene un rótulo distintivo y, en el pequeño mundo de las interacciones escolares, la línea se hace incluso más difusa. El efecto es demoledor: aquellos que estaban involucrados en situaciones triviales un día antes ahora corren por sus vidas o disparan a quemarropa. Aunque no conozcamos mucho a las víctimas (en contraste a lo que suele suceder en películas así), nos afecta significativamente lo que les sucede: cada ruido seco de disparo, cada cartucho de bala es más difícil de percibir que el anterior.

Esa es la relevancia de la primera hora del film. Van Sant prefiere un enfoque etnográfico, en el que, mediante la observación paciente, intenta que la rutina de algunos, por inducción, sea representativa de algo más grande. La adolescencia se filma desde lo conocido: soledad y depresión; otredad y conflicto; juego de poder y jerarquías. Por delante, vergüenza y represión. El uso de actores no profesionales, por su cuenta, parece un recurso simplón para conseguir el realismo que el film, pero ello implicaría ignorar el trabajo de cámara y la dirección de Van Sant: la preferencia por los planos secuencia, los planos generales y naturalidad de las transiciones le dan al film una presencia dinámica, una acción inmersiva. Para la tensión, funciona muy bien; también para la veracidad de lo que describe. Nuevamente, aun cuando la violencia se filma con mayor agilidad (más cortes) sigue habiendo un estilo unificado, que no se parece a la forma en que la violencia suele mostrarse en lo pop. Claro que, en ocasiones, parece que Van Sant se deja llevar por el morbo: filma donde no parece posible (baño de mujeres incluido) y se entromete en los espacios más íntimos —a veces perversos—, lo que puede dejar un film a veces disperso, de c ciertos excesos, hasta soporífero, pero el efecto sigue siendo relevante, sobre todo cuando Van Sant abandona las demás tomas para concentrarse en la violencia.

Aquí parece existir una suerte de paradoja: la violencia, al percibirse bajo el filtro de la rutina, parece parte de la expectativa, incluso inevitable; pero, a la vez, parece que el punto del film es mostrar que algo puede hacerse para evadirla. Por supuesto, Van Sant no nos da muchas sugerencias. La idea central del film (ver la violencia en lo obvio y no en lo extremo) lo ha llevado a filmar con cierta indiferencia, quizás cinismo, evitando mayor emoción que el horror de las víctimas y las risas de los victimarios y, para bien o mal, ambas apenas duran unos segundos. Aun así, el film funciona porque, a través de su primera parte, pone el énfasis en la escuela. La crisis de EEUU, centrada en el plano político (de lobbies y encrucijadas electorales) deja de lado las tensiones permanentes en el aula de clase, un escenario en que la violencia, además de consecuencia, es síntoma. Parece imperante que viremos aquí y el cine parece servir de herramienta necesaria. Elephant funciona así: como el índice de lo que, aun pareciendo inevitable, en verdad no lo es. Como el suave gesto de una mano amiga que, sin decir mucho, mueve ligeramente nuestra cabeza hasta lo que quiere veamos. Aquí se apunta en la decisión correcta Después de la tragedia, eso ya es bastante.

Deja un comentario