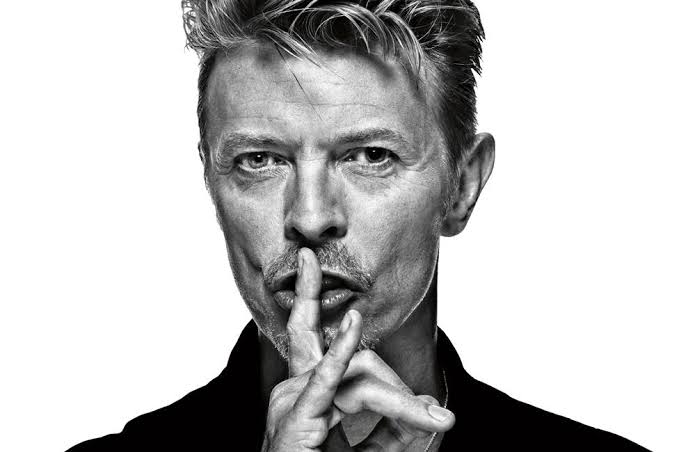

La literatura es fuego

Texto del discurso de Mario Vargas Llosa al recibir el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos el 4 de Agosto de 1967 en Caracas.

Hace aproximadamente treinta años, un joven que había leído con fervor los primeros escritos de Breton, moría en las sierras de Castilla, en un hospital de caridad, enloquecido de furor. Dejaba en el mundo una camisa colorada y “Cinco metros de poemas” de una delicadeza visionaria singular. Tenía un nombre sonoro y cortesano, de virrey, pero su vida había sido tenazmente oscura, tercamente infeliz. En Lima fue un provinciano hambriento y soñador que vivía en el barrio del Mercado, en una cueva sin luz, y cuando viajaba a Europa, en Centroamérica, nadie sabe por qué, había sido desembarcado, encarcelado, torturado, convertido en una ruina febril. Luego de muerto, su infortunio pertinaz, en lugar de cesar, alcanzaría una apoteosis: los cañones de la guerra civil española borraron su tumba de la tierra, y, en todos estos años, el tiempo ha ido borrando su recuerdo en la memoria de las gentes que tuvieron la suerte de conocerlo y de leerlo. No me extrañaría que las alimañas hayan dado cuenta de los ejemplares de su único libro, encerrado en bibliotecas que nadie visita, y que sus poemas, que ya nadie lee, terminen muy pronto trasmutados en humo, en viento, en nada, como la insolente camisa colorada que compró para morir. Y, sin embargo, este compatriota mío había sido un hechicero consumado, un brujo de la palabra, un osado arquitecto de imágenes, un fulgurante explotador del sueño, un creador cabal y empecinado que tuvo la lucidez, la locura necesarias para asumir su vocación de escritor como hay que hacerlo: como una diaria y furiosa inmolación.

Convoco aquí, esta noche, su furtiva silueta nocturna, para aguar mi propia fiesta, esta fiesta que han hecho posible, conjugados, la generosidad venezolana y el nombre ilustre de Rómulo Gallegos, porque la atribución a una novela mía del magnifico premio creado por el Instituo Nacional de Cultura y Bellas Artes como estímulo y desafío a los novelistas de lengua española y como homenaje a un gran creador americano, no sólo me llena de reconocimiento hacia Venezuela; también, y sobre todo, aumenta mi responsabilidad de escritor. Y el escritor, ya lo saben ustedes, es el eterno aguafiestas. El fantasma silencioso de Oquendo de Amat, instalado aquí, a mi lado, debe hacernos recordar a todos -pero en especial a este peruano que usteddes arrebataron a su refugio del Valle del Canguro, en Londres, y trajeron a Caracas, y abrumaron de amistad y de honores- el destino sombrío que ha sido, que es todavía en tantos casos, el de los creadores en América Latina. Es verdad que no todos nuestros escritores han sido probados al extremo de Oquendo de Amat; algunos consiguieron vencer la hostilidad, la indiferencia, el menosprecio de nuestros países por la literatura, y escribieron, publicaron y hasta fueron leídos. Es verdad que no todos pudieron ser matados de hambre, de olvido o de ridículo. Pero estos afortunados constituyen la excepción. Como regla general, el escritor latinoamericano ha vivido y escrito en condiciones excepcionalmente difíciles, porque nuestras sociedades habían montado un frío, casi perfecto mecanismo para desalentar y matar en él la vocación. Esa vocación, además de hermosa, es absorbente y tiránica, y reclama de sus adeptos una entrega total. ¿Cómo hubieran podido hacer de la literatura un destino excluyente, una militancia, quienes vivían rodeados de gentes que, en su mayoría, no sabían leer o no podían comprar libros, y en su minoría, no les daba la gana de leer? Sin editores, sin lectores, sin un ambiente cultural que lo azuzara y exigiera, el escritor latinoamericano ha sido un hombre que libraba batallas sabiendo desde un principio que sería vencido. Su vocación no era admirada por la sociedad, apenas tolerada; no le daba de vivir, hacía de él un productor disminuido y ad-honorem. El escritor en nuestras tierras ha debido desdoblarse, separar su vocación de su acción diaria, multiplicarse en mil oficios que lo privaban del tiempo necesario para escribir y que a menudo repugnaban a su conciencia, y a sus convicciones. Porque, además de no dar sitio en su seno a la literatura, nuestras sociedades han alentado una desconfianza constante por este ser marginal, un tanto anónimo que se empeñaba,

contra toda razón, en ejercer un oficio que en la circunstancia latinoamericana resultaba casi irreal. Por eso nuestros escritores se han frustrado por docenas, y han desertado su vocación, o la han traicionado, sirviéndola a medias y a escondidas, sin porfía y sin rigor.

Pero es cierto que en los últimos años las cosas empiezan a cambiar. Lentamente se insinúa en nuestros países un clima más hospitalario para la literatura. Los círculos de lectores comienzan a crecer, las burguesías descubren que los libros importan, que los escritores son algo más que locos benignos, que ellos tienen una función que cumplir entre los hombres. Pero entonces, a medida que comience a hacerse justicia el escritor latinoamericano, o más bien, a medida que comience a rectificarse la injusticia que ha pesado sobre él, una amenaza puede surgir, un peligro endiabladamente sutil. Las mismas sociedades que exilaron y rechazaron al escritor, pueden pensar ahora que conviene asimilarlo, integrarlo, conferirle una especie de estatuto oficial. Es preciso, por eso, recordar a nuestras sociedades lo que les espera. Advertirles que la literatura es fuego, que ella significa inconformismo y rebelión, que la razón del ser del escritor es la protesta, la contradicción y la crítica. Explicarles que no hay término medio: que la sociedad suprime para siempre esa facultad humana que es la creación artística y elimina de una vez por todas a ese perturbador social que es el escritor o admite la literatura en su seno y en ese caso no tiene más remedio que aceptar un perpetuo torrente de agresiones, de ironías, de sátiras, que irán de lo adjetivo a lo esencial, de lo pasajero a lo permanente, del vértice a la base de la pirámide social. Las cosas son así y no hay escapatoria: el escritor ha sido, es y seguirá siendo un descontento. Nadie que esté satisfecho es capaz de escribir, nadie que esté de acuerdo, reconciliado con la realidad, cometería el ambicioso desatino de inventar realidades verbales. La vocación literaria nace del desacuerdo de un hombre con el mundo, de la intuición de deficiencias, vacíos y escorias a su alrededor. La literatura es una forma de insurrección permanente y ella no admite las camisas de fuerza. Todas las tentativas destinadas a doblegar su naturaleza airada, díscola, fracasarán. La literatura puede morir pero no será nunca conformista.

Sólo si cumple esta condición es útil la literatura a la sociedad. Ella contribuye al perfeccionamiento humano impidiendo el marasmo espiritual, la autosatisfacción, el inmovilismo, la parálisis humana, el reblandecimiento intelectual o moral. Su misión es agitar, inquietar, alarmar, mantener a los hombres en una constante insatisfacción de sí mismos: su función es estimular sin tregua la voluntad de cambio y de mejora, aun cuando para ello daba emplear las armas más hirientes y nocivas. Es pretiso que todos lo comprendan de una vez: mientras más duros y terribles sean los escritos de un autor contra su país, más intensa será la pasión que lo una a él. Porque en el dominio de la literatura, la violencia es una prueba de amor.

La realidad americana, claro está, ofrece al escritor un verdadero festín de razones para ser un insumiso y vivir descontento. Sociedades donde la injusticia es ley, paraíso de ignorancia, de explotación, de desigualdades cegadoras de miseria, de condenación económica cultural y moral, nuestras tierras tumultuosas nos suministran materiales suntuosos, ejemplares, para mostrar en ficciones, de manera directa o indirecta, a través de hechos, sueños, testimonios, alegorías, pesadillas o visiones, que la realidad está mal hecha, que la vida debe cambiar. Pero dentro de diez, veinte o cincuenta años habrá llegado, a todos nuestros paises como ahora a Cuba la hora de la justicia social y América Latina entera se habrá emancipado del imperio que la saquea, de las castas que la explotan, de las fuerzas que hoy la ofenden y reprimen. Yo quiero que esa hora llegue cuanto antes y que América Latina ingrese de una vez por todas en la dignidad y en la vida moderna, que el socialismo nos libere de nuestro anacronismo y nuestro horror. Pero cuando las injusticias sociales desaparezcan, de ningún modo habrá llegado para el escritor la hora del consentimiento, la subordinación o la complicidad oficial. Su misión seguirá, deberá seguir siendo la misma; cualquier transigencia en este dominio constituye, de parte del escritor, una traición. Dentro de la nueva sociedad, y por el camino que nos precipiten nuestros fantasmas y demonios personales, tendremos que seguir, como ayer, como ahora, diciendo no, rebelándonos, exigiendo que se reconozca nuesto derecho a disentir, mostrando, de esa manera viviente y mágica como sólo la literatura puede hacerlo, que el dogma, la censura, la arbitrariedad son también enemigos mortales del progreso y de la dignidad humana, afirmando que la vida no es simple ni cabe en esquemas, que el camino de la verdad no siempre es liso y recto, sino a menudo tortuoso y abrupto, demostrando con nuestros libros una y otra vez la esencial complejidad y diversidad del mundo y la ambigüedad contradictoria de los hechos humanos. Como ayer, como ahora, si amamos nuestra vocación, tendremos que seguir librando las treinta y dos guerras del coronel Aureliano Buendía, aunque, como a él, nos derroten en todas.

Nuestra vocación ha hecho de nosotros, los escritores, los profesionales del descontento, los perturbadores conscientes o inconscientes de la sociedad, los rebeldes con causa, los insurrectos irredentos del mundo, los insoportables abogados del diablo. No sé si está bien o si está mal, sólo sé que es así. Esta es la condición del escritor y debemos reivindicarla tal como es. En estos años en que comienza a descubrir, aceptar y auspiciar la literatura, América Latina debe saber, también, la amenaza que se cierne sobre ella, el duro precio que tendrá que pagar por la cultura. Nuestras sociedades deben estar alertadas: rechazado o aceptado, perseguido o premiado, el escritor que merezca este nombre seguirá arrojándoles a los hombres el espectáculo no siempre grato de sus miserias y tormentos.

Otorgándome este premio que agradezco profundamente, y que he aceptado porque estimo que no exige de mí ni la más leve sombra de compromiso ideológico, político o estético, y que otros escritores latinoamericanos con más obra y más méritos que yo, hubieron debido recibir en mi lugar -pienso en el gran Onetti, por ejemplo, a quien América Latina no ha dado aún el reconocimiento que merece- demostrándome desde que pisé esta ciudad enlutada tanto afecto, tanta cordialidad. Venezuela ha hecho de mí un abrumado deudor. La única manera como puedo pagar esa deuda es siendo, en la medida de mis fuerzas, más fiel, más leal, a esta vocación de escritor que nunca sospeché me depararía una satisfacción tan grande como la de hoy.