Como hemos señalado en varias oportunidades en esta columna, nuestro diseño institucional, siendo presidencial, termina siendo el de un presidencialismo parlamentario que desata serios efectos negativos y no deseados, porque ha sido construido históricamente más como resultado de una puja entre el Ejecutivo y el Legislativo, que con un propósito que sirva para que se gobierne bien y se le controle adecuadamente.

En nuestro caso, tenemos figuras y mecanismos que son propios de los sistemas parlamentarios (como el del primer ministro, el Gabinete Ministerial, la interpelación y la censura de ministros, el voto de confianza, el voto de investidura, la cuestión de confianza y la disolución del Congreso), sin ser uno. Esto no es así en ninguno de los países de la región con sistemas presidenciales como el nuestro.

De esta manera, el primer ministro y su Gabinete se presentan ante el Parlamento que lo eligió, para presentar su plan de acción de Gobierno y solicitar un voto de confianza que, por tratarse del primero en el período de mandato, se trata de un voto de investidura. Esto es, el Parlamento deposita su confianza en el Gobierno y lo inviste de poder y legitimidad para que actúe como Gobierno y, en consecuencia, sus actos se revisten de legalidad. Si no se le otorga el voto de investidura (cosa que pocas veces ocurre), el Gobierno cae y se deben celebrar elecciones en las que el pueblo crea una nueva composición para repetir las fases descritas. Nunca ocurre que una oposición ostenta, desde el inicio, una mayoría absoluta en el Parlamento, pues en ese caso le correspondería formar Gobierno.

En nuestro caso, el diseño es híbrido y produce efectos distintos, así como también crea problemas colaterales. Esto ocurre porque el jefe del Gobierno y jefe del Estado es la misma persona, elegida directamente por el pueblo, por un período de mandato (salvo que sea vacado). Este no le debe la vida ni responde ante el Parlamento para legitimarse. Sin embargo, en nuestro diseño institucional, la figura del presidente del Consejo de Ministro, mal llamado primer ministro, es un coordinador de ministros, no un superior de ellos, y no es jefe del Gobierno, pero debe presentarse ante el Parlamento y responder ante él.

Al formarse un Gabinete, este debe presentarse ante el Parlamento para exponer un plan de acción del Gobierno y solicitar un voto de confianza o de investidura. Lo mismo ocurrirá con los otros gabinetes a lo largo de un mismo mandato. El presidente, que es el que gobierna, no presenta el plan ni se hace responsable de él. Si el Gabinete recibe el voto de investidura, no tendrá problemas. Pero si no, debe renunciar. Cae el Gabinete, pero no el Gobierno, aun cuando este último sí se ve afectado. Sin embargo, lo contradictorio en el caso del Gabinete Zeballos es que lleva más de siete meses de actividad, por lo que en la práctica el voto de investidura carece de sentido, pues no se puede investir de poder y legalidad a quien ya la ha ejercido, salvo que, si no se le otorga la confianza y debe renunciar, todos sus actos devendrían en nulos; algo que no es posible ni sucederá. La consecuencia es que renuncia todo el Gabinete, pero si esto ocurre con otro Gabinete antes del 28 de julio, el presidente puede disolver el Congreso. Pasada esa fecha, no lo puede hacer, pero el Congreso puede censurar cuanto Gabinete crea conveniente.

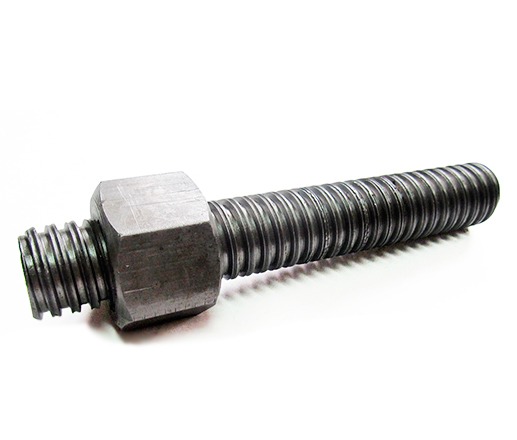

En otras palabras, estamos delante de una forma de gobierno disfuncional e ilógica, que solo existe en el Perú. Para que funcionen un tornillo y una tuerca deben tener el mismo modelo y tamaño. Si no, ajustarlos a la fuerza no funciona. Así ha ocurrido históricamente con nuestro diseño institucional (El Comercio, jueves 28 de mayo del 2020).