Calentamiento global: tragedia presente

En la tragedia, un personaje se enfrenta a un destino trágico y prácticamente ineludible que es consecuencia de sus mismos actos, los cuales, aunque inconscientes, son determinantes en el rumbo siniestro que culmina en su desgracia. A la par del camino trágico, el actor se ve enfrentado por el coro −fuente de consejo, advertencia y opinión− que inútilmente trata de corregir el camino del protagonista. Actualmente, es la civilización humana quien protagoniza la tragedia, cuyo nombre es “calentamiento global”.

El calentamiento global tiene como principal causa la emisión de gases que fungen como reflejantes de la energía solar y terrestre −llamados de “efecto invernadero”−; el principal es el dióxido de carbono. Históricamente, ha habido épocas de calentamiento global ocasionado por procesos naturales como erupciones volcánicas y colisiones de meteoritos. Sin embargo, el problema actual, a diferencia de procesos anteriores, tiene su raíz en la emisión de gases contaminantes por la civilización humana y es de mayor magnitud.

Con el inicio de la Revolución Industrial, el sistema de producción se transformó de uno basado principalmente en energía animal a otro cuya base energética era la combustión de recursos fósiles y madereros. Aquí es donde empieza el problema ambiental actual pues, ignorando las consecuencias futuras, las generaciones anteriores quemaron cuanto necesitaron para su desarrollo económico, estableciendo un sistema de suministro energético basado en la emisión de contaminantes. Muestra de esto es que el Observatorio Mauna Loa registró en 2015 una concentración de 398.17 partes por millón, cuando el máximo recomendable –dejado atrás en 1990− es de 350 partes por millón.

Para entender el problema del calentamiento global es necesario explicar los procesos físicos que influyen en el clima terrestre. En primer lugar, es fundamental aclarar que el término “clima” se refiere a la tendencia general del “tiempo”, entendido como las condiciones atmosféricas en un determinado lugar en un momento particular. En este sentido, mientras que el clima es continuamente fluctuante, el tiempo mantiene cierta orientación.

El proceso que determina la temperatura general de la Tierra es básicamente un equilibrio que se forma entre dos flujos de energía: por un lado, la proveniente del Sol y, por otro, la que emite la Tierra hacia el espacio. Idealmente y naturalmente, cuando hay exceso de energía en el planeta, esta sale de la Tierra. Análogamente, cuando no se recibe suficiente energía del Sol, la cantidad emitida al espacio disminuye. De esta forma el planeta mantiene el equilibrio de energía en él.

EQUILIBRIO ENERGÉTICO TERRESTRE

Teniendo esto en cuenta, debemos pasar a las alteraciones energéticas. Hay tres formas en que la energía terrestre se puede ver alterada. Primero, por un cambio en la intensidad del brillo solar, lo cual implicaría una alteración en la energía que emite. Segundo, por la variación del brillo terrestre, que funciona como un espejo del Sol e implica dos posibles escenarios. Por un lado, sería natural que se registrara un menor brillo y mayor energía recibida por el astro. Sin embargo, puede que un mayor brillo venga acompañado de una disminución en la energía recibida, lo cual es consecuencia de factores reflejantes como la nieve o las nubes. Además, este fenómeno puede ser causado por los gases de efecto invernadero que, al establecer una especie de barrera atmosférica que consume y reduce los flujos de energía, disminuyen la entrada y la salida de energía en el planeta, como se muestra en el siguiente diagrama.

Los gases de efecto invernadero, denominados “no transparentes”, son el dióxido de carbono, el metano, el ozono y el vapor de agua, entre otros. El vapor de agua, en este caso, tiene consecuencias particulares. Por un lado, como se ha dicho, las nubes son reflejantes de la energía solar y contribuyen a disminuir el calor recibido en la Tierra. Por otro, como la cantidad de vapor de agua en la atmósfera depende del clima, este incrementa con la emisión de los otros gases de efecto invernadero, lo cual potencializa y fortalece dicho efecto. En consecuencia, el equilibrio natural de la energía terrestre se altera, aumentando paulatinamente el calor en la Tierra e incrementando la temperatura terrestre, en virtud del almacenamiento excesivo de energía. Por ejemplo, en México, desde la década de 1960, la temperatura promedio ha aumentado 0.6 grados Celsius anualmente, según datos del Banco Mundial.

El aumento de la energía y del calor en el planeta tiene severas consecuencias, principalmente que altera los equilibrios ecológicos de los ecosistemas. De este modo, trae consigo la extinción de especies, el incremento de los niveles del mar, una mayor probabilidad de incendios forestales, efectos nocivos en la producción mundial de alimentos y un preocupante aumento de enfermedades en poblaciones humanas y animales. Por estos motivos es que el efecto invernadero, causante del calentamiento global, es, en pocas palabras, la tragedia de nuestro tiempo.

Según el Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) las consecuencias ecológicas del calentamiento global, en el caso de México, serán múltiples. En primer término, diversas zonas de bosques tropicales y semiáridas se verán alteradas por el incremento de la temperatura y darán paso a sabanas y suelos áridos, respectivamente. Esto traerá consigo en consecuencia la extinción de aproximadamente 14% de las especies que habitan en estos climas. Además, en virtud del cambio climático y del incremento del nivel del mar, los ecosistemas húmedos costeros se verán profundamente afectados, principalmente en la región del golfo de México.

En el mundo se ha tratado de combatir el cambio climático con convenciones como la de Montreal en 1987 −en la que por primera vez se reconocieron el problema y sus consecuencias futuras y se establecieron medidas para la reducción de contaminantes atmosféricos− y el Protocolo de Kioto. El siguiente paso será en la Conferencia de las Partes (COP) que se llevará a cabo en París a finales de 2015. En ella se espera acordar los marcos de acción internacional respecto al calentamiento global para después de 2020.

En marzo de 2015, México se presentó como el primer país en vías de desarrollo que se ha comprometido a reducir de forma notable sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sus metas son disminuir en 25% sus emisiones para 2030 y en 50% para 2050. Además, México se ha comprometido a sustituir las fuentes de energía eléctrica actuales por medios no contaminantes −como molinos, paneles solares y fuentes hidráulicas− en 35%, antes de 2024.

En la tragedia griega el final desafortunado nunca es inevitable, pese a que sí es altamente probable. Sin embargo, siempre cabe la posibilidad de que esta se convierta en muestra de las cualidades y virtudes del personaje. En ocasiones, el protagonista logra imponerse frente a al desenlace de calamidades anunciado y llega así a la “sublimación”. Deja su estatus de simple mortal, para convertirse en héroe eterno, tras salvar el destino y demostrar que este nunca es absoluto, sino maleable. ¿Lograremos superar nuestra tragedia del presente, el cambio climático?

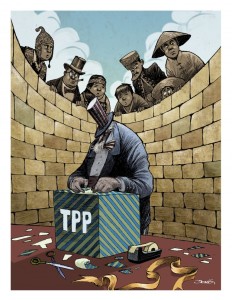

Los secretos del TPP

Desde el establecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hace más de 20 años, Estados Unidos ha firmado acuerdos comerciales que han beneficiado a las empresas multinacionales y a los ricos, al tiempo que los trabajadores y las comunidades pierden poder. La desregulación y las protecciones extraordinarias para los inversionistas han contribuido al estancamiento de los salarios, el empleo precario, la migración masiva, el aumento de la desigualdad y la dilución de la organización democrática como medio para lograr cambios de política.

La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) cree que el comercio puede ser una fuerza para el bien, pero no es un resultado automático. Evaluar solamente si el volumen del comercio y la producción económica han aumentado oscurece una cuestión más importante: si ese crecimiento crea una sociedad próspera y equitativa. De cada nuevo acuerdo comercial —ya sea en Norteamérica en 1994, Centroamérica y República Dominicana en 2006, Perú en 2009 o Colombia en 2012— se proclama que promoverá buenos empleos, protegerá los derechos laborales y logrará que las comunidades salgan de la pobreza. Ahora se hacen las mismas afirmaciones con respecto al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), a pesar de que ninguno de los acuerdos anteriores ha cumplido dichas promesas.

Estos acuerdos siempre se negocian en secreto, y el TPP no es una excepción. Aunque el ciudadano común no conoce el texto, las declaraciones públicas y las filtraciones dejan en claro que la estructura general del acuerdo repetirá lo establecido en acuerdos anteriores. Una coalición general de sindicatos y grupos de la sociedad civil de los países que negocian el TPP ha expresado serias inquietudes y ha enfrentado a los negociadores del gobierno para ofrecer propuestas de políticas que corregirían los errores del pasado y promoverían la prosperidad compartida. Estas propuestas han sido ignoradas en repetidas ocasiones y se ha favorecido el mismo modelo fallido que se utilizó para diseñar los acuerdos anteriores.

En este momento, los resultados de los acuerdos son claros. Aunque pueden incrementar el volumen general del comercio y de la producción, las ganancias no se reparten equitativamente. La distribución favorece a las corporaciones multinacionales, los accionistas y las instituciones financieras, mientras que los trabajadores enfrentan un estancamiento de los salarios y menor seguridad laboral, y las comunidades tienen menos influencia sobre las decisiones que afectan su vida.

Los acuerdos comerciales modernos van mucho más allá del comercio en el sentido tradicional, y dictan la forma en que los gobiernos manejan sus economías y regulan la actividad comercial. Los negociadores del TPP admiten que los aranceles ya son muy bajos y que el objetivo principal del acuerdo se encuentra “detrás de las barreras fronterizas”. Este eufemismo está calculado para fomentar políticas que debilitan o desmantelan las defensas de los trabajadores, la salud pública, los consumidores y el ambiente natural, al tiempo que ofrecen a los inversionistas extranjeros privilegios especiales. Mientras tanto, las débiles disposiciones que rigen los derechos laborales y ambientales incentivan a las empresas a aprovisionarse en lugares donde no se respetan los derechos humanos.

TRABAJADORES DESPLAZADOS Y DISTORSIÓN DEL MERCADO LABORAL

Incluso los más ardientes defensores de los acuerdos de libre comercio admiten que inevitablemente causan la pérdida y el desplazamiento del empleo. Argumentan que estas pérdidas se compensan con la creación de empleos en otros sectores o con precios al consumidor más bajos. Pero esta dinámica teórica no ha ocurrido en la práctica, ni para Estados Unidos ni para sus socios comerciales.

Los acuerdos comerciales han facilitado y han aumentado lo que a menudo se llama “la caída hasta el fondo”. La protección a los inversionistas, aunada a la presión para la desregulación, ha permitido que las empresas trasladen los segmentos de sus empresas que requieren mucha mano de obra a regiones con leyes débiles y una aplicación laxa. Los trabajadores de diferentes comunidades y países compiten entre sí, lo que hace que los salarios bajen. El desplazamiento incrementa la oferta total de trabajadores, muchos de ellos desesperados y dispuestos a aceptar salarios más bajos. Cuando los trabajadores tratan de negociar mejores salarios y condiciones, los patrones amenazan con llevarse la producción a otro lado.

En Estados Unidos se repite que el crecimiento en sectores como los servicios y la baja de los precios al consumidor compensarán los empleos perdidos a causa de los acuerdos comerciales. En realidad, la pérdida de empleos dignos, en particular en el sector manufacturero, no ha sido compensada con la creación de puestos en otros sectores. Los empleos de mayor crecimiento en el sector de servicios, como la venta al menudeo y la comida rápida, pagan salarios sustancialmente más bajos en promedio, ofrecen menos estabilidad y hay menos posibilidades de ascenso. En general dan pocas prestaciones o ninguna y muchas veces los horarios son irregulares e impredecibles. Numerosos estudios, en particular del Economic Policy Institute, han documentado cómo los trabajadores desplazados terminan aceptando enormes recortes salariales, si es que encuentran otro empleo. Más de un tercio de los trabajadores que pierden su empleo en el sector manufacturero abandonan la fuerza laboral.

Aunque pueden incrementarel volumen general del comercioy de la producción, las gananciasno se reparten equitativamente.

El cambio por un trabajo precario y con salario más bajo ha causado pérdidas profundas y duraderas en la economía estadounidense. Esto no solo vulnera a quienes luchan por satisfacer las necesidades básicas de sus familias sin un salario digno, sin asistencia médica ni pensión, sino que además afecta a comunidades enteras. El deterioro del poder adquisitivo trastorna los negocios locales y a los gobiernos municipales y estatales que tienen que mantener escuelas, parques, bibliotecas y sistemas de saneamiento público con bases gravables cada vez más reducidas.

Esta situación no se limita a Estados Unidos; por ejemplo, el TLCAN a veces se presenta como una pérdida para los trabajadores estadounidenses y como una ventaja para México. En realidad, los trabajadores de ambos países han sufrido. En México, el desplazamiento y el deterioro de las empresas nacionales provocaron grandes oleadas de emigrantes que erosionaron comunidades, dividieron familias y obligaron a los trabajadores a buscar empleos más precarios y, en ocasiones, peligrosos. El TLCAN desplazó aproximadamente a dos millones de personas después de que la avalancha de importaciones agrícolas subsidiadas de Estados Unidos ahuyentó a los agricultores de sus tierras. Esto diezmó las comunidades rurales, aumentó la inseguridad alimentaria y provocó la migración hacia los centros industriales de México, o bien, Estados Unidos y Canadá mediante programas de trabajadores invitados temporales o como migrantes indocumentados.

Al mismo tiempo, cerraron muchas empresas locales que producen bienes industriales para el mercado interno y los préstamos a las industrias nacionales disminuyeron. Se redujo la acumulación nacional de capital, así como la demanda laboral que la había acompañado. Si bien hubo un aumento en los empleos industriales en general, muchos pagaban salarios extremadamente bajos. El mayor número de trabajadores desesperados y las restricciones a los derechos laborales, en particular el uso de contratos de protección, inhibieron las negociaciones por mejores salarios. Los precios al consumidor subieron, redujeron en buena medida el valor de un salario mínimo estancado y llevaron a más personas a la pobreza. Numerosas investigaciones, en particular un estudio de 2013 del Banco Mundial, vinculan la caída del empleo digno y el aumento de la desigualdad social con el aumento de los índices de violencia.

Cada nuevo acuerdo comercial ha generado patrones similares de desplazamiento que ejercen una presión a la baja sobre los salarios. En Honduras, los agricultores de subsistencia y las comunidades rurales están siendo expulsados de sus tierras para favorecer los monocultivos de exportación, como el aceite de palma. Los trabajadores rurales solo tienen malas opciones: trabajar por salarios de miseria en las tierras que alguna vez les pertenecieron, ir a las ciudades que ofrecen pocas oportunidades de empleo o arriesgarse a emigrar para buscar trabajo en otros países. Esta situación no se capta en las evaluaciones económicas, que solo tienen en cuenta el aumento de las exportaciones en el marco del Acuerdo Centroamericano de Libre Comercio, sin considerar el costo humano o la forma en que se ha distorsionado el mercado laboral en Honduras y Estados Unidos.

LA PROMESA FALLIDA DE LA PROTECCIÓN LABORAL

Con cada nuevo acuerdo comercial se hace la promesa de que incluirá altos estándares laborales, que exigirán que todos los socios comerciales defiendan y hagan cumplir los derechos laborales fundamentales. Aunque el discurso ha mejorado con el tiempo para reflejar las normas internacionales, la capacidad y la voluntad para hacer cumplir estos compromisos no ha mejorado.

Las negociaciones del TPP incluyen a muchos países que no respetan los derechos laborales fundamentales y que no podrían cumplir ningún acuerdo que requiera la adhesión a estos derechos en el momento en que entrara en vigor. Por ejemplo, Malasia está incluida en la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos de países con el peor historial de trata de personas. Fosas comunes recientemente descubiertas con los cuerpos de decenas de trabajadores migrantes son un escalofriante recordatorio de las consecuencias de la indiferencia del gobierno malayo. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha combatido vigorosamente los esfuerzos por evitar la aprobación acelerada de acuerdos comerciales con países que el Departamento de Estado ha clasificado como los peores transgresores con respecto a la trata de personas.

Es muy poco probable que los países del TPP cumplan totalmente con las disposiciones laborales antes de que el acuerdo entre en vigor. Los países que no cumplen con las disposiciones comerciales de los acuerdos están obligados a hacer cambios en sus leyes y en sus prácticas antes de que se concrete el acuerdo, pero a menudo las condiciones laborales se tratan como objetivos deseables.

Cuando Colombia y Estados Unidos iniciaron negociaciones comerciales, se consideraba que Colombia era el lugar más peligroso del mundo para los sindicalistas. Colombia y Estados Unidos firmaron un Plan de Acción Laboral por separado, que prometía reformas pero que no contenía ningún criterio para evaluar si la práctica había cambiado realmente. El gobierno estadounidense no aceptó tomar medidas significativas para garantizar que las empresas estadounidenses operaran en Colombia respetando los derechos humanos y Colombia no estaba obligada a completar las reformas prometidas para que el acuerdo comercial entrara en vigor. Como era de esperar, el entusiasmo por el cambio murió en el momento en que el acuerdo comercial entró en vigor.

Después de 4 años, el Plan de Acción Laboral no se ha implantado por completo y no ha tenido consecuencias para el comercio. En este tiempo, como se ha documentado en los informes de la Escuela Nacional Sindical, los trabajadores colombianos sufrieron más de 1933 amenazas y actos de violencia, entre ellos 105 asesinatos y 1337 amenazas de muerte. A pesar de la promesa de acabar con la subcontratación ilegal, la abrumadora mayoría de los trabajadores de Colombia laboran según acuerdos de empleo informal. Los trabajadores de los sectores de exportación, como la caña de azúcar, la palma y los puertos, generalmente son contratados como temporales, incluso los que han desempeñado el mismo trabajo durante una década o más. No pueden organizarse y les han robado un futuro seguro, ya que los patrones estigmatizan a los que protestan y omiten las obligaciones legales, que incluyen los pagos a la seguridad social y la indemnización para los trabajadores que se lesionan en el trabajo.

Cada socio comercial decide cuándo presentar denuncias (si es que se presentan) para hacer cumplir las disposiciones laborales de los acuerdos comerciales. Los trabajadores pueden presentar denuncias sobre violaciones a sus derechos, pero ha sido muy difícil obtener resultados significativos. En Estados Unidos, numerosos casos reflejan la incapacidad sistémica de proteger los derechos laborales en los programas de visas para trabajadores. Desde los huertos de manzanas de Washington hasta los campos de tabaco de Carolina del Norte, los migrantes se ven obligados a trabajar largas horas, les roban los salarios que han ganado, se exponen a pesticidas y productos químicos peligrosos sin la capacitación o el equipo de seguridad adecuados y viven en condiciones miserables sin alimentos adecuados ni sistemas de higiene. Los trabajadores están atados a sus patrones y no tienen derecho a organizarse. Sin embargo, las reiteradas denuncias no han producido más que algunos cursos de capacitación años después de haber presentado las denuncias, sin que haya cambios sustanciales a las leyes que hacen que estos trabajadores sean vulnerables a la explotación. Por una cruel ironía, muchos llegan a Estados Unidos porque las políticas económicas creadas a partir de los acuerdos comerciales los han dejado sin oportunidades de empleo en su país.

Solo un caso laboral ha llegado a una resolución formal. En 2008, los sindicatos de Guatemala y Estados Unidos presentaron una denuncia conjunta por abusos rampantes en Guatemala, que incluían agresiones contra los sindicalistas y violaciones constantes a los derechos básicos. Después de 6 años, el gobierno de Estados Unidos finalmente llamó al arbitraje. El momento —durante un debate sobre comercio en el que se cuestionaba la eficacia de las disposiciones laborales— les parecerá oportunista a algunos.

El caso Guatemala no abordará la violencia contra los sindicalistas, que quizá sea el problema más grave al que se enfrentan los trabajadores guatemaltecos. En la denuncia del movimiento obrero se incluyeron casos de amenazas, hostigamiento e incluso asesinato. Estados Unidos no planteó ninguno de estos casos en el arbitraje, aunque en sus recapitulaciones establece que los trabajadores enfrentan represalias violentas por reclamar.

EFE

EFE

El gobierno de Estados Unidos ha afirmado públicamente que ha tomado medidas para hacer frente a la violencia contra los sindicalistas; sin embargo, en lo que respecta a Honduras no ha actuado. En una denuncia presentada en 2011 por activistas laborales se detalla la violencia sistémica y la impunidad. Cuando por fin Estados Unidos dio una primera respuesta por escrito 3 años más tarde, se rehusó explícitamente a llegar a conclusiones sobre la violencia laboral.

Algunos acuerdos comerciales comprometen a los gobiernos a no reducir las normas laborales para atraer inversiones, pero en la práctica estas disposiciones se ignoran. En enero de 2015, Guatemala bajó un salario mínimo que ya era lamentable en el sector de la manufactura ligera en cuatro municipios, con la intención deliberada de atraer inversionistas. En Estados Unidos, los gobiernos estatales y locales han aprobado leyes que restringen la organización sindical, argumentando que así atraerá más negocios. Por su parte, el gobierno peruano ha reformado diversas leyes laborales en paquetes de “mejora de la competitividad”, conocidos como “paquetazos”, que socavan unas protecciones laborales ya débiles y que incluyen sectores clave como las inspecciones de higiene, seguridad y trabajo. Algunas iniciativas se han estancado después de grandes protestas, pero quedan otros, como una regla que exime a las compañías de evitar la discriminación y les permite rechazar a los sindicalistas, a las mujeres embarazadas, a los trabajadores que se han lesionado en el trabajo y a otros trabajadores vulnerables.

En resumen, las protecciones laborales de los acuerdos comerciales no se han traducido en un cambio significativo en la práctica. Los gobiernos no han logrado hacer cumplir sus propias leyes laborales ni han logrado garantizar que las empresas nacionales que operan en el extranjero respeten los derechos laborales. A mediados de 2015, los trabajadores agrícolas de Baja California se organizaron pese a muchas dificultades. Una de sus principales demandas es poner fin a los contratos de protección, en los que los patrones firman acuerdos con sindicatos falsos para impedir que se formen sindicatos democráticos. Los contratos de protección se negocian en secreto sin el conocimiento ni la aceptación de los trabajadores. Por lo general, los trabajadores se enteran de la existencia del sindicato de protección cuando tratan de organizarse. Varias denuncias presentadas en el marco del TLCAN se refieren al uso de contratos de protección para evitar que los trabajadores se organicen en los centros de maquila; poco ha cambiado en 2 décadas.

A medida que las empresas se fragmentan en cadenas de suministro que abarcan diferentes fronteras y continentes, las comunidades de las que dependen para la producción, en particular la producción que utiliza mano de obra no calificada, se consideran intercambiables y prescindibles. Las sedes corporativas no tienen razones para hacer inversiones de largo plazo en mano de obra ni en la infraestructura local. Sobre todo, gracias a la protección a los inversionistas que se hace valer por medio de los acuerdos comerciales, a esas empresas ya no les importa siquiera los principios básicos del Estado de derecho. A medida que los salarios bajos y el trabajo precario ahondan la pobreza de las comunidades, las empresas cargadas de dinero se convierten en clientes políticos cada vez más atractivos. Esto representa para los funcionarios locales incentivos perversos y complacientes para mantener el costo de la mano de obra artificialmente bajo, aun a costa de ignorar los derechos fundamentales.

DESREGULACIÓN Y RESTRICCIONES A LA LEGISLACIÓN

Los acuerdos comerciales no solo hacen que sea más fácil bajar los salarios y diluir las normas, sino que también imponen a los gobiernos que adopten políticas para garantizar el acceso al mercado y condiciones favorables para las empresas extranjeras, independientemente de las necesidades o prioridades de las comunidades locales que se ven afectadas por estas decisiones. En este marco, las medidas de política regional que reflejan opciones sociales sobre cómo resolver problemas y equilibrar los riesgos, incluidas las políticas ambientales, las normas de contratación, los derechos de propiedad intelectual y los reglamentos financieros, se reducen a “barreras comerciales”.

La entrada en vigor del acuerdo de comercio entre Perú y Estados Unidos estuvo marcada por la tragedia. Para cumplir con el acuerdo, el gobierno peruano promulgó regulaciones que otorgaban a las empresas extractivas mayor acceso a la Amazonia. En respuesta, grupos inconformes bloquearon la carretera de Bagua. Las fuerzas de seguridad del gobierno dispararon contra la multitud; por lo menos 32 personas murieron en un conflicto violento provocado por reglas diseñadas para poner las ganancias de las empresas por encima de la autonomía de la comunidad.

Los acuerdos comerciales limitan los programas de contratación pública, pues hacen que sea difícil o imposible que los contratos gubernamentales establezcan una preferencia, mucho menos un requisito, para que las empresas, empleos y negocios locales se adhieran a principios de derechos humanos o mejores normas ambientales. Los gobiernos deberían ser capaces de abordar los problemas sociales —como el desempleo juvenil o las secuelas de la discriminación— agregando reglas a los contratos públicos. El creciente movimiento para incluir la debida diligencia en derechos humanos en las adquisiciones gubernamentales, que defendería las normas laborales a lo largo de la cadena de suministro, también podría ser socavado por las reglas comerciales.

El capítulo sobre propiedad intelectual del TPP se ha filtrado y contiene protecciones que son incluso más amplias que los acuerdos anteriores. El texto permite que las compañías farmacéuticas amplíen la vida de sus patentes haciendo ajustes menores. Esto impediría el acceso a medicamentos fundamentales, lo que ha provocado que organizaciones de salud, como Médicos sin Fronteras, se opongan públicamente el acuerdo. El TPP también contiene un capítulo dedicado exclusivamente a la regulación de la industria financiera. Teniendo en cuenta los efectos duraderos de la Gran Recesión, es muy importante que las políticas comerciales protejan, en lugar de minar, la capacidad de los gobiernos para combatir las crisis económicas y garantizar mercados sostenibles y robustos.

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE INVERSIONISTAS Y ESTADOS

Aparte de los gobiernos, los inversionistas son los únicos actores que pueden hacer cumplir los compromisos hechos en los acuerdos comerciales, lo que les da a los individuos ricos y a las empresas un poder excesivo. La resolución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS) permite que los inversionistas extranjeros presenten demandas ante los gobiernos por cualquier medida que afecte sus utilidades actuales e incluso futuras. En lugar de emplear los procedimientos internos, los inversionistas extranjeros presentan sus reclamaciones ante tribunales internacionales privados. Aunque estos paneles no pueden revertir una política, pueden ordenarles a los Estados que paguen indemnizaciones monetarias.

Cada vez se recurre más a la ISDS para impugnar reglamentos destinados a proteger al público y promover el desarrollo sostenible. En marzo de 2015, un panel de ISDS dio un fallo dividido 2-1 en el caso Bilcon vs. Canadá, con la decisión de la mayoría a favor de la compañía minera, cuando un grupo de expertos canadienses había rechazado su oferta para ampliar una cantera en Nueva Escocia. Dos árbitros concluyeron que los contribuyentes canadienses deben pagarle una indemnización a la empresa, en parte porque el panel le dio demasiada importancia a los “valores esenciales de la comunidad” cuando decidió rechazar la solicitud de la empresa. El tercer árbitro, con opinión disidente, reconoció el efecto negativo que tendría sobre la capacidad de los reguladores de responder a la oposición de la comunidad y de promover una gestión ambiental responsable.

El caso Bilcon no es único. Una controversia similar entre la compañía canadiense OceanaGold y el gobierno de El Salvador, que le negó a la empresa un permiso para extraer oro, está pendiente ante un panel de ISDS. La Organización de las Naciones Unidas estima que aproximadamente el 90% del suministro de agua superficial de El Salvador está contaminado y que las comunidades cercanas a las minas sufren índices más altos de cáncer, insuficiencia renal y trastornos del sistema nervioso.

En 2014, el periódico Le Monde informó que la multinacional francesa Veolia estaba impugnando un paquete de reformas laborales en Egipto, resultantes de la Primavera Árabe, entre las que se incluye el aumento del salario mínimo. La compañía estadounidense de energía Lone Pine Resources interpuso recientemente una demanda de 250 millones de dólares contra Canadá porque Quebec prohibió la fracturación hidráulica, una práctica que se ha vinculado con sismos y contaminación del agua potable.

Considerar un problema complejo con amplias implicaciones sociales por medio de la estrecha lente de los derechos de los inversionistas es de por sí problemático. El peligro se agrava por el hecho de que la propia estructura de los paneles de ISDS los inclina a favor de los inversionistas. Como se detalla en el informe de 2012 Profiting from Injustice, los árbitros tienen intereses financieros en el sistema. A diferencia de los jueces, los árbitros son seleccionados individualmente y pagados por el inversionista que presenta la reclamación y por el gobierno acusado. Hay fuertes incentivos para decidir a favor de los inversionistas, ya que esto amplía el número de casos en general y aumenta la posibilidad de que un árbitro siga siendo seleccionado. No hay reglas estrictas que rijan los conflictos de interés, por lo que muchos árbitros deciden sobre los casos y representan a las empresas que interponen las reclamaciones.

Un sistema democrático de justicia tiene mecanismos correctivos. Los juicios erróneos se pueden apelar, los jueces deshonestos pueden ser procesados y el Poder Legislativo puede aprobar o derogar leyes como respuesta a interpretaciones judiciales indeseadas. Es increíblemente difícil apelar las sentencias de la ISDS por cualquier motivo, los árbitros privados no pueden ser procesados y no hay Poder Legislativo que pueda corregir una extralimitación.

La ISDS les da a los inversionistas extranjeros un poder desmesurado sobre la toma de decisiones local. Incluso si el país gana, la defensa de un caso cuesta alrededor de 8 millones de dólares. Dados los enormes costos y la posibilidad de que los fallos sean tendenciosos, es posible presionar a los gobiernos para que cambien las normas o desestimen nuevas propuestas, incluso con la pura amenaza de presentar un caso.

Cuando estas cuestiones se plantean ante los que negocian los aspectos comerciales del TPP, aseguran que el ISDS ya se ha arreglado. Pero la ISDS es intrínseca y fundamentalmente imperfecta, ya que socava el Estado de derecho al proporcionarles a los inversionistas una estructura jurídica distinta de la que utilizan los trabajadores y las comunidades. Esto permite que las empresas multinacionales eviten las desventajas de operar en lugares con sistemas judiciales subdesarrollados o disfuncionales. De hecho, puede ser una ventaja: los inversionistas aprovechan todos los ahorros provenientes de la aplicación laxa en el ámbito laboral y ambiental sin tener que arriesgarse a que sus derechos de propiedad se enfrenten a una falta de justicia similar.

Las promesas previas de que la injusticia del sistema se resolverá y de que se evitarán los casos contra el interés público no se han cumplido. Se supone que la redacción de las normas para las inversiones entre Perú y Estados Unidos evitaría casos que contrariaran las reglas de interés público. Sin embargo, en 2012 la compañía minera Renco, con sede en Nueva York y que opera una fundición en La Oroya, presentó un caso contra el gobierno peruano luego de que se le ordenó a la empresa que limpiara la contaminación de la región y pagara una indemnización a los habitantes que sufrían graves problemas de salud por la contaminación.

Como escribió el economista Joseph Stiglitz en noviembre de 2013, el objetivo real de la ISDS es restringir la capacidad de los gobiernos de regular la conducta corporativa, para conseguir “a hurtadillas (mediante acuerdos comerciales negociados en secreto)” lo que no se podría lograr “mediante un proceso político abierto”.

EL DESAFIO DEL TPP

Los defensores del TPP afirman que este acuerdo es diferente. En realidad, la única diferencia es la escala. El TPP afectará aproximadamente a 792 000 000 ciudadanos de 12 países, así como a cerca del 40% de la economía mundial y está diseñado para aceptar a más países en el futuro. El acuerdo comprometerá a los gobiernos a que adopten un conjunto de políticas muy tendenciosas para beneficio de los inversionistas extranjeros, en particular las empresas multinacionales, y será difícil que los legisladores expresen los cambios en las preferencias políticas y que promulguen políticas económicas progresistas.

El comercio puede aumentar la prosperidad compartida, pero debemos dejar atrás este modelo corrosivo. Una agenda comercial progresista debe incluir protecciones sólidas y viables para los trabajadores, a fin de que los bienes y servicios se intercambien en un terreno parejo y que las compras de los consumidores no sirvan para lesionar los derechos humanos. Por desgracia, el TPP parece estar destinado a repetir los errores del pasado, en lugar de promover un futuro más equitativo.

So you want to take back Mosul from ISIS? Are you ready for a 10-year seige?

There’s a lot of loose talk about “re-taking” Mosul. Here are my thoughts about how difficult it would be. In my non-General Officer, very tactical-level opinion, an assault on this place would turn into a ten year siege, perhaps longer.

My dour thoughts are inspired by my experiences fighting there. I served for a year in Mosul from 9/2005 to 8/2006 as an infantry Platoon Leader before ‘surging’ to Baghdad until December. I owned the battle space on southwest side of the city (near FOB Marez): Tal al Ruman, the Dick Cemetery, Shit Creek, Al Amils #1 and 2.

My nightmare scenario is a door-to-door slog through the old city center. It is a warren of tight squeezes and hiding spots — no vehicular support there. The western desert is devoid of any cover or concealment. The berm ringing the city is tall and would be an impediment to dismounts and mounted troops alike. The enemy is dug in and not going anywhere.

We fought insurgents for months and we had ground superiority and three large bases (Courage, Marez, Diamondback) ringing the city, plus lots of police stations (5 West etc) and Iraqi Army posts. We also had SKTs (Small Kill Teams) set up for ambushes on hot corners. My brigade just missed the Battle for Mosul, fought by Deuce Four the previous spring and we heard the stories from those guys who did the battle handoff. It was unpleasant to say the least. Look at the stories from Fallujah — a city that is 20 percent the size of Mosul.

In short, though we owned the ground and the night, we were not able to deny the enemy freedom of maneuver because of the sheer size and type of urban terrain. And we had a brigade of infantry on the ground, the 172nd Stryker Brigade Combat Team.

If I were in charge of taking back the city, I don’t think I’d risk dropping any SOF or spotters the night before my invasion. I’d rely on drones for my reconnaissance and spotting during my 36-hour artillery binge on the ring berm and other key targets. Then I’d get a whole lot of helicopters and do a night air assault, probably with my back to the Tigris, and push west and east, with tanks coming from the northeast side.

After we pushed through, grabbed the squirters, and sealed Mosul off from the rest of the world, I’d settle in for a siege and a ten-year war of attrition. Some folks think we could starve them out. But it’s a big city and carpet-bombing is not an option. Smugglers exist everywhere. Resupply is not far away. There are exurbs to the east (Bashiqa 15 miles) and west (Mawali 25 miles). Bashiqa is a Yzidi (or at least was) village and Mawali is Sunni. My battalion raided the latter village one night, with my platoon as the spearhead, and got two of three of our HVTs. For a village requiring a battalion sized raid, even nine years ago, there’s probably still a lot of anti-U.S. resentment and support for the bad guys — lots of prospects to help resupply. Then there’s Hamam al Alil 20 miles to the south, with river access, and a small garrison of IA (I think it used to house an IP school). Our line platoons rotated down there to command that garrison for a few weeks at a time — total vacation at COP Aggie in Hamam al Alil. Of course Dahuk and Turkey is a short drive to the north. Thus — there’s a lot of little hamlets ringing the city that can be used for resupply, enemy staging grounds, or worse.

No Money, No Peace

Currently out of the headlines, South Sudan’s war, which began in December 2013, is a brutal competition for power between President Salva Kiir and his former vice president, Riek Machar. This conflict in the world’s youngest state has left tens of thousands dead. In August, African mediators drafted a “Compromise Peace Agreement” to try to end the fighting. The U.S. role was to ratchet up pressure on the warring leaders to sign it. This was difficult enough — but maintaining smart pressure on those leaders for sufficient time to actually implement the deal will prove well-nigh impossible.

The United States’ support for peace in South Sudan offers a lesson in the shortcomings of the dominant American model for fixing countries in conflict: squeeze their leaders until they cry “uncle” and agree to pretend to be democrats. The problem with this is that the pretense cannot be upheld for long. Different, more complex tools are needed to consolidate a ceasefire and establish a workable power-sharing arrangement. To keep the peace, South Sudanese leaders need enough funds, and the discretion to use them, to grease the wheels of their patronage machines and buy a real peace that’s not just on paper. If the U.S. is to involve itself in fixing conflicts — and not just in South Sudan — it needs to recognize this disagreeable truth.

The Compromise Peace Agreement follows the standard template: power-sharing among belligerents; attempts to make security arrangements (a ceasefire and building a national military and security sector); division of national wealth; elections; and a truth, reconciliation, and justice process. It’s attractive on paper, but lacks the fundamental requirements of a working deal. There’s little goodwill, either between the leaders who signed the deal, or between them and the outside parties — their African neighbors and the United States — who imposed it. President Kiir was conspicuously reluctant, and felt insulted when his detailed reservations were unceremoniously discarded. Machar, too, has been visibly skeptical, dragging his feet on filling in the details of the security plan.

There’s good reason the parties to the peace deal are unenthusiastic — they lack the resources to implement it.There’s good reason the parties to the peace deal are unenthusiastic — they lack the resources to implement it. Coercive diplomacy can bring South Sudan’s leaders to the negotiating table, and it can even compel them to sign a peace agreement — but it can’t make it stick. They need, quite simply, money. And the United States’ failure to recognize this is the basic flaw in the strategy for ending the war in South Sudan.

The United States’ policies toward South Sudan have been astonishingly naïve. In 1997, Secretary of State Madeleine Albright met the then-leader of the rebel Sudan People’s Liberation Movement (SPLM), John Garang, in an apparent endorsement of the group. At the time, a senior official on Albright’s team said that the meeting represented a demonstration of support for a “[future] regime that will not let Khartoum become a viper’s nest for terrorist activities.” A bipartisan array of Washington advocates for South Sudan held out the hope that this guerrilla movement would shed its record of corruption and human rights violations, and transform into a model of good governance. That didn’t happen, of course. So when a fratricidal war erupted in December 2013, Washington behaved like a spurned lover, turning from uncritical adoration to condemnation and coercion.

Lost in the middle was understanding of what makes South Sudanese governance function: political payoffs. When northern Sudan ran the territory as a quasi-colony, it used the tried-and-tested imperial method of divide-and-rule, renting the allegiance of southern Sudanese chiefs and militia commanders at the going rate. Khartoum’s intelligence chiefs were malign but smart: they rarely overpaid their clients. When Kiir became the SPLM’s leader in 2005, he simply adapted this same marketplace system to his own goal — the independence of South Sudan.

He used South Sudan’s oil wealth to buy the loyalties of every militia commander in the market, in the process building up a putative army of 745 generals (41 more than the U.S.’s four combined services), and, in the process, bidding the price of loyalty higher than Khartoum could afford. Kiir won the auction handsomely in 2011 when South Sudanese voted for independence. But this kind of patronage market only works while the money keeps rolling in — and when South Sudan shut down its national oil production in 2012 in a dispute with northern Sudan, cutting off 98 percent of its government revenue, the money quickly ran out. Oil exports resumed in April 2013, but too late to replenish the coffers, and the SPLM crashed into civil war.

Every workable peace deal in Sudan or South Sudan — including the 2005 Comprehensive Peace Agreement and the 2006 Juba Declaration — has been forged during a period of budgetary expansion. When funds are growing, leaders can apply public monies to their “political budgets” and thereby build a constituency for peace through bribes, allocations of government and army posts, and licenses for corrupt dealings. It’s not pretty — but it works.

The 2015 Compromise Peace Agreement tried to do something never achieved before: impose a deal on leaders who are strapped for cash. Kiir immediately did the only thing a political dealer in such a predicament could do: He squeezed out the outlying members of his political coalition and cracked down on opposition groups that represented their potential alternative constituencies, freeing up political funds and jobs. He also rushed through an administrative reform, increasing the number of states from ten to 28, thereby creating a host of new official posts he could hand out. Machar has, of course, rejected these, and is maneuvering to ensure that there are key positions for his own protégés, especially in the army.

The U.S. and other internationals are justifiably outraged at the war crimes committed in South Sudan, the mind-boggling extremes of its corruption, and the blatant self-interestedness of its leaders. There’s no doubt that according to any contemporary ethical standard, the entire political leadership warrants criminal investigation, and the summary punishments of targeted sanctions are well-deserved.

Unfortunately, measures such as targeted sanctions and crackdowns on corruption are constraining South Sudanese leaders’ political finances at this critical moment. Squeezing them won’t make them honest — it will just make them desperate.Squeezing them won’t make them honest — it will just make them desperate. We may wish South Sudan to be led to peace, democracy and development by paragons of political virtue. But the reality is that the country is stuck, for now at least, with the leaders of today. And bitter experience suggests that these leaders can make peace only if their political budgets are filled with ready cash.

So, following the “Ikea Rule” — if you stick it together, it’s yours — the U.S.’s immediate fix for South Sudan is money. Not development aid or programs of institution building run by professional contractors, but ready cash. Either direct aid to the government and army, with few questions asked, or a deal with the Asian oil companies to reschedule the commercial debts that President Kiir has run up to pay for the war.

The other peace track is slow financial and democratic reform. Part of this is getting those who fund the government — Asian oil companies and Western donors — to use their financial clout more cleverly. Recognizing that political leaders need political budgets, these systems of reward can be mapped and formalized, so that political finance becomes an instrument for transparency and accountability, rather than larceny and gangsterism. We could call this “politically smart anti-corruption.” In South Sudan, a chamber of commerce is a stepping-stone to a democratic assembly.

The final element is to take a step never considered by the mediators of South Sudan’s conflict: go out and consult the people. On the unfailing principle that those who define the problem are those who have a chance of solving it, the implementation of the Compromise Peace Agreement should involve talking — at length — with South Sudan’s citizens and letting them set an agenda. This will be slow, noisy and unruly, but South Sudan’s long-suffering people will be sure to seize an unprecedented opportunity to express their views and propose what needs to be done. Unlike their political masters, ordinary people will not demand personal payoff in exchange for peace. Peace and democracy are best learned by practice, and an internationally-imposed peace process should provide the chance to do just this.

Global Trends and Opportunities – November 2015

Global Trends and Opportunities – November 2015

November saw further military escalation and setbacks in Syria, particularly after Turkey shot down a Russian warplane it claimed had violated its airspace. Meanwhile, several countries faced extremist attacks claimed by the Islamic State (IS), including in Lebanon, France and Bangladesh. Violence also rose in Turkey between the state and Kurdish insurgents. In Venezuela, political tensions and violence increased ahead of parliamentary elections scheduled for 6 December and could worsen, while both Nepal and Kosovo faced deepening political crises. In a positive step forward, Burkina Faso and Myanmar experienced peaceful and openly-contested elections last month.

Despite another round of diplomatic efforts to find a resolution to the Syrian conflict during talks in Vienna on 11-14 November, the shooting down by Turkey of a Russian military plane on 24 November, which it alleged had illegally entered its airspace and ignored warnings, was a further sign of how internationalised the Syrian war has become, and how dangerous it can still get. Throughout the month, Russia continued its military escalation, deploying jets and launching cruise missiles simultaneously against rebels on multiple fronts. Crisis Group has long argued that all regional and international parties to the conflict must come together on a compromise solution to calm the Syrian war, not add fuel to its flames.

Turkey’s downing of the Russian jet triggered a diplomatic standoff between the two countries, with Russia announcing a series of sanctions against Turkey on 29 November. Meanwhile, within Turkey, violence between the Kurdistan Workers’ Party (PKK) and Turkish security forces increased following the 1 November snap general elections, with some 24 civilians, seventeen security forces members and nineteen PKK insurgents reported killed in clashes. On 4 November, President Erdoğan underscored the government’s decision to shun negotiations with jailed PKK leader Abdullah Öcalan and opt for continued military operations against the Kurdish group.

Elsewhere, IS or its backers managed to strike violent attacks in Lebanon, France and Tunisia. In Lebanon, at least 40 people were killed and over 200 injured in a double suicide bomb attack on 12 November in the predominantly Shiite neighbourhood of Bourj al-Barajneh in Beirut’s southern suburb. IS claimed responsibility, triggering renewed fears about the ability and intent of jihadi groups to expand operations in Lebanon, and for many observers highlighting the limitations of the government’s “security plan”.

In France, 130 people were killed and hundreds injured in Paris following coordinated terrorist attacks on 13 November claimed by IS. French President Hollande declared France was at war with IS, and launched several airstrikes on IS strongholds in Syria and Iraq. On 17 November, Russian President Putin ordered the Russian army to coordinate with the French military as “allies” on a joint action plan. On 20 November, the UN Security Council adopted a resolution calling on countries around world to take “all necessary measures” to fight IS. Crisis Group’s President and CEO has warned that while military action “needs to be taken”, the goal must also be to encourage Arab countries “to stop the polarisation and the wars that are critical to the violent Islamists’ success” and, where appropriate, to “convince outside powers like Iran and Saudi Arabia to support more inclusive regimes”.

Bangladesh also faced violent extremist attacks amid a continued deterioration in law and order. The government continued its crackdown on dissenting views, and executed two prominent opposition figures convicted by the controversial International Crimes Tribunal of committing war crimes during the 1971 war of independence.

Political tensions also rose in Venezuela, Nepal, and Kosovo. As Venezuelans prepare to vote in parliamentary elections on 6 December, the country remains deeply polarised with very little space afforded to the opposition to campaign. On 25 November, local opposition Democratic Unity (MUD) alliance political leader Luis Manuel Díaz was killed during a campaign event, one of several campaign incidents involving firearms and activists allegedly from President Maduro’s ruling party. Crisis Group has warned that the Maduro government is creating conditions in which violence can easily recur, and has called upon the international community, particularly Venezuela’s neighbours, to insist on adherence to widely recognised electoral standards.

In Nepal, Madhesi groups continued their protests over provisions in the new constitution, while the blockade on the border with India continued. On 22 November, four protestors were killed by police, bringing the total of protest-related deaths since August to 49. Talks on 18 November between the government and the coalition of Madhes-based parties ended inconclusively. Meanwhile, opposition parties in Kosovo continued to block the work of parliament in protest against the August EU-backed agreement with Serbia on Serb-majority municipalities.

In contrast, and in a positive step forward, Burkina Faso’s presidential and legislative elections were held peacefully on 29 November, and Myanmar held its first openly-contested general election in 25 years on 8 November. Aung San Suu Kyi’s National League for Democracy secured majorities in both upper and lower houses. The election was widely regarded as credible, although hundreds of thousands of Muslim Rohingyas and a similar number of ethnic minority voters in conflict-affected areas were excluded from the polls.

Deteriorated Situations

Bangladesh, France, Kosovo, Lebanon, Nepal, Syria, Turkey, Venezuela

Improved Situations

Burkina Faso, Myanmar

November 2015 WATCHLIST

Conflict Risk Alert

Venezuela