200 años de Políticas Educativas: De la promesa igualitaria a las prácticas segregacionistas

El título tiene un tono pesimista, es cierto; sin embargo, sintetiza bien el balance sobre las políticas educativas en el Perú desde su fundación republicana en 1821. Desde luego, un balance como este, que cubre dos siglos de recorrido, solo puede ser sumamente general, disperso e incompleto, y apenas puede ofrecer un esquema hecho con el recuento de algunos pocos procesos. Por supuesto, estos han sido elegidos con la intención de ofrecerle al lector una idea clara de cómo se ha transitado de la aplicación de políticas destinadas a expandir el servicio educativo público en todos sus niveles a partir de ideales modernos nacidos en el siglo XIX, como los de formar ciudadanos con iguales derechos ante la ley, que puedan acceder a los beneficios de la convivencia social y la riqueza producida en la nación, hacia el predominio de políticas que han fomentado en las últimas décadas la participación privada en la educación, incluso con fines de lucro, debilitando al mismo tiempo la acción del Estado y abandonando el potencial democratizador del servicio educativo público, en nombre de la eficiencia y la competitividad que provienen del discurso neoliberal, economicista y empresarial, que ha calado en funcionarios públicos de alto rango, pero también en muchos sectores de la sociedad.

Como se verá, ninguna de las dos fórmulas fueron implementadas en toda su magnitud y con todas sus consecuencias, en parte porque sus promotores no alcanzaron la hegemonía política necesaria. Por ejemplo, la tenaz resistencia de grupos de poder como los gamonales de la sierra sur, los representantes de la Iglesia y el arraigado conservadurismo patriarcal de la sociedad bloquearon hasta bien entrado el siglo XX el acceso a los servicios de educación de los campesinos indígenas y de las mujeres, en tanto que organizaciones gremiales, como la del poderoso magisterio, han mostrado consecutivamente su total y tenaz desacuerdo con el avance de los servicios educativos privados desde la década de 1980.

A pesar de casi dos décadas de continuo crecimiento económico, el gasto público en educación como porcentaje del producto interno bruto en el Perú está por debajo del promedio regional.

Por cierto, las restricciones presupuestales durante las épocas de crisis, como los años que siguieron a la guerra de independencia, fueron una barrera infranqueable para acelerar la expansión de la educación pública. Pero de otro lado, las épocas de auge no siempre fueron aprovechadas para consolidar un sistema de acceso amplio y de adecuada calidad. Solo basta recordar cómo los recursos obtenidos por la venta del guano se invirtieron tardíamente en algunas pocas instituciones de educación media y universitaria; o cómo últimamente, a pesar de casi dos décadas de continuo crecimiento económico, el gasto público en educación como porcentaje del producto interno bruto en el Perú está por debajo del promedio regional. Incluso en Chile, donde la educación privada está sumamente extendida, se invierte más. 1

Así, las políticas educativas han seguido un curso hecho de marchas y contramarchas que han ocasionado, entre otras cosas, que la calidad del servicio educativo público no haya alcanzado niveles aceptables, salvo de manera excepcional en algunas pocas instituciones y en beneficio de un sector muy reducido de la población; pero incluso esto se ha ido perdiendo. Solo por ilustrar este proceso, recordemos que al menos hasta la década de 1960 se celebraba la excelencia de colegios públicos como el de Nuestra Señora de Guadalupe, fundado en Lima a mediados del siglo XIX. Lo mismo sucedía con universidades como San Marcos, de origen virreinal, o la Nacional de Ingeniería, de factura moderna. La excelencia y el prestigio del que gozaron fue el resultado del trato especial que recibieron de las autoridades del Gobierno, ya sea porque los hijos de las élites se educaban en sus aulas o por el sólido nexo que históricamente existió entre estos centros y el Estado, pues los funcionarios públicos de todo nivel se educaban en estos.

De eso apenas quedan huellas. La excelencia y el prestigio se han trasladado a unas pocas instituciones educativas privadas, altamente exclusivas, la mayoría de ellas ubicadas en Lima. La celebridad de colegios como Markham, Santa Úrsula, La Salle, Franco Peruano, Santa María, fundados en pleno proceso de expansión y masificación de la educación pública, y de universidades como la Católica, fundada en 1917, o las sesenteras como la del Pacífico o la de Lima, se debe a que en los últimos treinta años sus egresados han desplazado de posiciones importantes en el gobierno y la administración estatal a sus pares que antes egresaban de las instituciones educativas públicas. No se trata de tomar partido por un tipo de gestión educativa en particular, ni de otorgarles una connotación negativa o positiva por su condición de públicas o privadas; se trata simplemente de constatar un hecho y de preguntarse cómo y por qué ocurrió eso, y si para la convivencia democrática de una sociedad es bueno que la mayor parte de su élite burocrática, su clase gobernante, sus líderes políticos, empresariales, científicos y artísticos, provengan de exclusivas instituciones educativas privadas; en tanto que un sector importante de la población es educada en instituciones públicas con una calidad cuestionada hace por lo menos medio siglo.

La madre del cordero: la incumplida promesa igualitaria de los fundadores de la República

En plena guerra por la independencia, un grupo de patriotas criollos elaboró la primera Constitución del Perú en 1823, cuyo artículo 181 decía: “La instrucción es una necesidad común, y la República la debe igualmente a todos los individuos”. Más adelante, en el artículo 184, se hacía alusión a los sujetos de este derecho y a las instituciones a través de las cuales debía materializarse: “Todas las poblaciones de la república tienen derecho a los establecimientos de instrucción que sean adaptables a sus circunstancias. No puede dejar de haber universidad en las capitales de departamento, ni escuelas de instrucción primaria en los lugares más pequeños”. Para las élites políticas e intelectuales que condujeron el proceso de independencia, la ignorancia había hecho posible tres siglos de dominio colonial, por lo tanto, la instrucción de la población resultaba un elemento importante para consolidar el nuevo regimen. 2

Así, la instrucción del pueblo, en esta etapa fundacional, fue concebida como un instrumento fundamental en la lucha política, la que además acarreaba mejoras en la condición social y material de los individuos.

De otro lado, los fundadores de la República asumieron que la tarea educativa le concernía fundamentalmente al Estado. No obstante, no se trazaron planes ni acciones claras y consistentes para la instrucción de los sectores populares, compuestos mayoritariamente por indígenas. La excepción fue la adopción durante algún tiempo del método lancasteriano para la enseñanza de la lectura, que se usó en parroquias y municipios de las pequeñas ciudades republicanas. Este resultó el más pertinente por su bajo costo y porque funcionaba mejor que otros en un contexto donde eran escasos los maestros y los materiales. Pero la lenta recuperación de la economía, que tuvo consecuencias directas en el erario, así como las pugnas permanentes de los caudillos militares por el poder en las primeras décadas republicanas, minaron todos los intentos por hacer sostenible y efectiva la tarea educativa del Estado.

Las limitaciones económicas y humanas impusieron a la clase política de la joven república la consigna de que la educación de los sectores populares, a pesar de su importancia en la consolidación del nuevo régimen, era una tarea que se haría efectiva solo a largo plazo. De alguna manera esto sirvió para legitimar la inercia estatal en la instrucción de los indígenas, pese al reiterativo discurso igualitario del grueso de políticos e intelectuales antimonárquicos. A lo que no se renunció fue a la tarea de formar a las clases dirigentes, pues en ellas se hizo recaer la misión de fortalecer la institucionalidad republicana. Por lo tanto, los primeros gobiernos del Perú independiente centraron sus energías y sus escasos recursos en reformar los centros educativos de ”nivel superior”. Se remozaron así viejas instituciones de origen virreinal, como el Convictorio de San Carlos en Lima, para formar letrados y juristas que alimentarían lentamente el aparato burocrático. A este tipo de instituciones accedieron en su mayor parte los hijos de las élites criollas, y ocasionalmente criollos y mestizos pobres a los cuales el Estado dotaba de becas especiales que eran tramitadas a través de redes familiares. 3

Así, quedó claro que los criollos como conductores de la guerra por la independencia serían los mayores beneficiarios del nuevo orden, incluso en el ámbito educativo.

Los indígenas, la población mayoritaria del país, y las mujeres fueron sujetos de una tradicional educación religiosa que se extendió del púlpito a la cotidianidad de los hogares. La Iglesia y la familia cobraron así una gran importancia, al quedar constreñidos estos sectores subalternos al ámbito de acción privada, ya sea en el campo o en el hogar, y por tanto excluidos de la acción pública, como la participación política directa, para la cual sí se requería instrucción formal. Ciertamente, tal y como funcionaba el orden político y social de la época, ni mujeres ni indígenas bregaron por el acceso a esa educación formal, al menos no sostenida ni colectivamente. Ni ellos ni las élites blancas y masculinas pensaron en la conveniencia de ello, sino hasta bien avanzado el siglo XIX e inicios del XX, en el marco de una sociedad que comenzaba a cambiar.

Tampoco los ingresos guaneros que percibió el Perú entre las décadas de 1840 y 1870 fueron destinados a implementar solidas políticas educativas en beneficio del grueso de la población, sino excepcionalmente. Mientras tanto, en Europa el proceso de alfabetización se desarrolló a pasos agigantados en el mismo periodo, y en menor medida también se inició un proceso similar en Argentina, Brasil y Chile. Los ingresos del guano sirvieron para financiar la estabilidad y la paz política, gracias a una mayor capacidad de gasto que apuntó a una estratégica redistribución entre la amplia clientela de los gobernantes que incluía a viejos opositores. 4

Esto fue crucial para promover la modernización del Estado peruano, así como para consolidar los negocios de una poderosa y nueva plutocracia que comenzó a darle mayor dinamismo a la economía nacional. En consecuencia, se hizo necesario contar con mayores cuadros calificados para llevar adelante el proceso de modernización estatal y satisfacer los requerimientos de una actividad comercial y productiva más intensa y moderna. De esta manera, la educación se posicionó con fuerza en la agenda política. Sin embargo, como en los primeros años republicanos, la educación que se privilegió fue la de las élites, reformándose por completo la Universidad de San Marcos, así como otras universidades del interior. Se crearon además la Escuela de Ingenieros y la Escuela de Agricultura, también escuelas de artes y oficios, y nuevos colegios de media, algunos de ellos por iniciativa privada.

La expansión educativa y la segregación por la calidad

La expansión de la educación básica destinada a los sectores populares se inició en el gobierno civilista de José Pardo, a comienzos del siglo XX. Esto fue posible por la favorable coyuntura económica que se alcanzó gracias al crecimiento y la diversificación de las exportaciones luego del desastre de la guerra contra Chile. Pero además fue fundamental el cambio de percepción sobre la población indígena gestada entre las élites políticas e intelectuales, que dejaron de ver en ella una carga pesada para el progreso y la consolidación de la nación peruana para más bien incluirla en ese proceso tal y como se había proyectado en los años fundacionales de la República. Sin embargo, su inclusión tuvo como condición su transformación cultural, que involucraba cambiar sus prácticas cotidianas y comunales, así como su idioma. El objetivo era “civilizar” a los indígenas, “occidentalizarlos”, y la educación se convirtió en el instrumento más adecuado para llevar a cabo esa tarea. Por medio de ella, los indígenas debían convertirse en mano de obra calificada para las distintas industrias, pues se pensaba que solo el trabajo podía redimirlos de su pobreza y al mismo tiempo incluirlos en el corazón mismo de la sociedad moderna que querían edificar los civilistas.

En los años treinta, se declaró la gratuidad de la educación primaria en los establecimientos públicos, luego en los años cuarenta sucedió lo mismo con la secundaria y tres décadas después con la educación universitaria.

El proceso fue lento, se puede decir incluso que se extendió por casi todo el siglo XX, y durante todo ese tiempo fue la iniciativa estatal quien la condujo y sostuvo. Ya en los años treinta, se declaró la gratuidad de la educación primaria en los establecimientos públicos, luego en los años cuarenta sucedió lo mismo con la secundaria y tres décadas después con la educación universitaria. Desde luego, en el camino nuevos objetivos fueron apareciendo, como la efectiva incorporación cultural y política de los indígenas dentro de la agenda estatal de ordenamiento de la sociedad. Este camino no fue fácil, y más bien estuvo lleno de baches. Por ejemplo, en el campo este estuvo marcado por la resistencia de las élites locales, gamonales que veían en ello un peligro para mantener su poder. En ese escenario, no fue excepcional que los maestros de escuela fueran catalogados de subversivos y terminaran convertidos en inesperados líderes sociales, sobre todo cuando el proceso de expansión de la educación básica permitió que muchos indígenas se hicieran ellos mismos maestros. 5

Cuando el sistema educativo alcanzó sus índices más altos de expansión entre las décadas de 1950 y 1990, como resultado del crecimiento demográfico, las presiones sociales por acceso a mayores niveles educativos, las propias políticas inclusivas puestas en marcha desde el Estado y por la iniciativa empresarial, y las desigualdades en la calidad del servicio público y el privado se hicieron cada vez más evidentes; esto debido a que la gestión estatal se preocupó más por absorber la enorme demanda de educación descuidando la calidad de este, mientras que en las instituciones privadas se procuró mantener el adecuado servicio e incluso ponerlo a la vanguardia del sistema. Estas desigualdades terminaron edificando una realidad a todas luces segregacionista, como ha ocurrido en otros países de la región. 6

A fines en la década de 1950, este fenómeno ya se mostraba claramente. Por entonces, los encargados de los procesos de admisión a varias universidades de Lima daban cuenta con asombro y desconcierto de cómo la mayor parte de los postulantes eran desaprobados, incapaces de desarrollar entre otras cosas ejercicios de comprensión de textos recogidos de los planes de educación media. Además, para los catedráticos que fungían de jurados de las pruebas orales, muchos de los postulantes habían desarrollado pobres niveles de comunicación verbal, que los incapacitaba para recibir formación universitaria. Ya en los años sesenta, se ensayaron algunos diagnósticos al respecto, uno de los cuales decía que en este proceso de masificación de la educación básica se impuso un modelo urbano y occidental de escuela y de contenidos, que jugaron en contra de la efectiva formación de una población que vivía en el campo o apenas comenzaba a integrarse a la vida en la ciudad. 7

También se habló por entonces de la pobre calidad de los maestros, muchos de ellos sin la formación necesaria, que se habían incorporado con cierta facilidad a la carrera magisterial ante el crecimiento de la demanda de servicios educativos que el Estado atendió.

Sin embargo, aun con estas limitaciones, miles de jóvenes accedieron a un cupo en las universidades públicas e iniciaron un proceso de intensa politización del espacio universitario en la década de 1950, entre otras cosas, para evitar que sus expectativas de ascenso social fueran frustradas al exigírseles mejoras significativas en su rendimiento académico, tal como ocurrió al instaurarse el gobierno de las fuerzas armadas en 1968, cuando apenas cinco meses después se promulgó una nueva Ley Universitaria que condicionaba la gratuidad de la enseñanza y la permanencia en la universidad a la obtención de calificaciones aprobatorias, sin acompañar estas medidas con políticas de apoyo y subvención a miles de jóvenes que debían trabajar para sustentarse. Por estas razones y otras de índole ideológica, los estudiantes de las universidades públicas se convirtieron en los opositores más acérrimos del régimen militar.

Paradójicamente, en el gobierno de Velasco Alvarado se intentó implementar una ambiciosa reforma de la educación pública sustentada en la voluntad de hacer profundas transformaciones sociales, que permitieran quebrar las enormes brechas de desigualdad a través de las inclusión de los sectores menos favorecidos, como los campesinos, los obreros y los migrantes, en los beneficios de la propiedad de la tierra, la producción de la riqueza y de la participación política. El fortalecimiento de la calidad del servicio educativo público, con una enorme cuota de formación para el trabajo industrial, y una mayor regulación de la educación privada, todavía poco extendida, formaron parte medular del proyecto velasquista. Sin embargo, la implementación de estas reformas sufrió de baches insalvables, como la oposición de gremio magisterial y de los estudiantes universitarios, así como de falta de recursos suficientes.

A la caída de Velasco, aquel proyecto comenzó a ser desmontado. Con el retorno a la democracia en 1980 e iniciada la guerra interna entre el Estado y Sendero Luminoso, la educación pública no solo siguió deteriorándose y la brecha de calidad con las instituciones educativas privadas se fue haciendo más profunda, sino que además miembros del gremio magisterial, así como muchos jóvenes universitarios, si bien una minoría respecto al total de ellos, se vieron envueltos en la atroz violencia de la guerra, en nombre de una ideología radical que buscaba derruir los cimientos del Estado y el sistema capitalista para edificar en su reemplazo un orden igualitario, sin clases sociales. La lucha contra Sendero y su derrota final en la década de 1990 durante el gobierno de Alberto Fujimori implicó la estigmatización de los estudiantes de las universidades públicas, así como de maestros sindicalizados, algunos de los cuales fueron encarcelados, torturados o asesinados extrajudicialmente por miembros de las fuerzas armadas, en una vorágine de terror que marcó como nunca el enorme distanciamiento entre los actores educativos del sector público y las élites en el gobierno.

Cuando aún no se salía de ese dramático contexto, el gobierno dispuso a través del Decreto Ley 882 de 1996 medidas que permitieron el lucro en las empresas del sector educativo, una iniciativa que en varios momentos del siglo XX había sido vetada porque contravenía el espíritu democratizador de la educación como un servicio público, más allá de si era brindado por el Estado o entidades privadas. Con ello se daba inicio a una inédita etapa en la historia de la educación que significó el vertiginoso aumento de instituciones educativas privadas en todos los niveles. Estas, en apenas dos décadas, casi han sobrepasado a la atención brindada por las instituciones públicas, aunque en la mayoría de los casos sin garantías de su mayor calidad, restringida todavía a algunas pocas sumamente exclusivas. De alguna manera esta lógica privatista ha significado uno de los golpes más duros a la promesa de una sociedad igualitaria que los fundadores de la república proyectaron construir echando mano de la educación. En Chile, este fenómeno se inició en los años ochenta, durante la etapa dura de la dictadura de Pinochet; dos décadas después se decía en un informe de la OCDE que: “el chileno es un sistema escolar conscientemente estructurado por clases sociales”. 8 No estamos lejos de eso.

Como en otras partes de América Latina, desde hace décadas la escuela y la educación en general han dejado de ser medios efectivos para que los sectores populares puedan escapar de la pobreza.

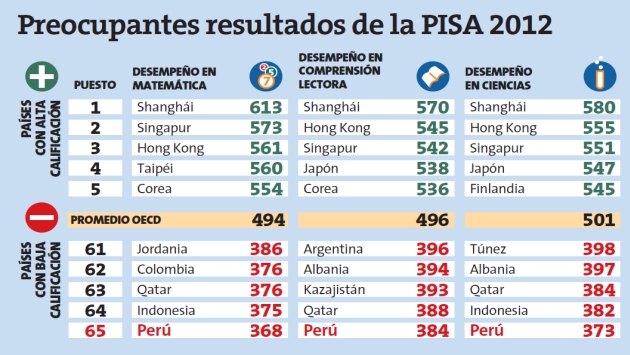

En el caso peruano, los perdedores, como lo demuestran numerosas evaluaciones en distintos momentos, han sido ante todo los pobres, que hoy en día rondan el 30% de la población, 9 pero que hace tres décadas superaban a la mitad del total de peruanos, los que además hasta los años cincuenta vivían mayoritariamente en el campo. Por ejemplo, en el año 2007, la evaluación en habilidades de comprensión lectora hecha por el Ministerio de Educación a estudiantes de segundo grado de primaria arrojó dramáticos resultados: en promedio, apenas dos de cada diez estudiantes de escuelas públicas alcanzaban puntajes que indicaban un desarrollo adecuado. Es decir, ocho de ellos estaban desprovistos de una habilidad básica que los condenaba a un desastroso desempeño escolar, con secuelas en su futuro educativo y en otros ámbitos de la vida. Lo mismo sucedía cuando se evaluaron las habilidades matemáticas. 10

Si bien en evaluaciones más recientes aquellos resultados han mejorado, desde una perspectiva histórica, los hechos nos dicen que la escuela pública no garantiza desde hace mucho tiempo los aprendizajes necesarios para que los niños de los sectores populares que se han educado ahí puedan enfrentarse con éxito a las exigencias de los siguientes niveles educativos, y menos aún para tener luego alguna oportunidad de acceder a los mercados laborales de mejor posicionamiento. Por lo tanto, como en otras partes de América Latina, desde hace décadas la escuela y la educación en general han dejado de ser medios efectivos para que los sectores populares puedan escapar de la pobreza. Por el contrario, el tipo de educación que reciben los condena a permanecer en ella, reforzando así las desigualdades.

El cierre: la calidad como agenda democratizadora

Desde los años noventa, todos los gobiernos han promovido a nivel de la educación básica algunas políticas que pretenden mejorar la calidad del servicio, y han sido particularmente importantes los programas de capacitación docente, pues ha dominado y sigue dominando la idea de que el descalabrado de la educación pública ha sido en gran parte responsabilidad de las deficiencias del trabajo docente y de la intransigencia de los dirigentes del poderoso Sutep. Con modificaciones de diverso grado, estos programas continuaron extendiéndose y profundizándose, a lo que se sumaron luego medidas más ambiciosas, como la implementación de la carrera magisterial, que conlleva mejoras salariales y de profesionalización, y de otro lado se hicieron también profundas reformas en los planes de estudio y en las prácticas pedagógicas. En cierta forma, el Estado retomó una decidida acción sobre la educación básica y últimamente también sobre la educación universitaria, convirtiendo a la calidad en el principal objetivo de todas estas medidas. Sin embargo, la idea de calidad que se ha posicionado prioriza ante todo la lógica de la eficiencia y la competitividad, funcional a la apuesta política y al modelo económico neoliberal que se han impuesto en las últimas décadas. La calidad solo ha sido asumida tangencialmente como un elemento fundamental para convertir a las escuelas públicas en espacios reales de democratización y a la educación como un eslabón primordial en la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos.

Al observar todo esto resulta difícil dejar de pensar que el Perú sigue siendo políticamente uno de los países más conservadores de la región. Nuestra clase política, pero también un sector importante de intelectuales y tecnócratas, no han querido o han temido fomentar políticas educativas que se distancien de la lógica privatista hegemónica, y tampoco se han enfrentado con éxito a los poderosos sectores empresariales y otro tipos de poderes fácticos, como ha sucedido hasta cierto grado en Bolivia, Ecuador, Argentina, Venezuela y últimamente incluso en Chile. En esos países, como hace doscientos años, los discursos igualitarios parecen haber calado con más fuerza, y además han encontrado en la última década canales políticos institucionales a través de los cuales se le quiere devolver a la educación su potencia democratizadora, sin descuidar su centralidad en la producción de riqueza. En la experiencia de nuestros vecinos, la calidad y la equidad parecen ir de la mano. Aquí esto todavía no parece ser posible; por el contrario, se ha llevado a límites insospechados la participación privada en el sector, sin montar siquiera mecanismos adecuados que regulen la calidad del servicio que brindan y que procuren al mismo tiempo convertir a las escuelas, colegios, institutos y universidades promovidas por los empresarios en espacios donde también es posible aprender a construir una sociedad menos segregacionista y más igualitaria y tolerante.

¿Estadista o corrupto?

En enero de 2011, Luiz Inácio Lula da Silva dejó de ser presidente de la República Federativa de Brasil tras ejercer la jefatura de Estado durante 8 años. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) se retiraba del Palacio del Planalto con una alta popularidad entre los brasileño —lo cual es aspecto fundamental para explicar la victoria de su “delfín”, la actual presidenta Dilma Rousseff— y con un reconocimiento, tanto de actores nacionales como extranjeros, por su labor al frente del gobierno de Brasil. La figura deLula generaba admiración en los círculos políticos del mundo por su trayectoria política: se trata de un exlíder sindical y de izquierda que, sin estudios universitarios ni experiencia previa en el ámbito público, llegó a la presidencia del país más importante de Sudamérica. En ese marco, no sorprendió que en 2010 la revista Times lo considerara como una de las 25 personalidades más poderosas del mundo.

En sus primeros meses como expresidente, Lula fue condecorado e invitado a participar en múltiples eventos mundiales, de entre los cuales destacan su disertación en el Foro Social Mundial y el doctoradohonoris causa que le otorgó la Universidad de Coímbra-Portugal. Dichas invitaciones tenían la finalidad de que el exmandatario explicara los motivos del “milagro brasileño” que él había logrado concretar.

El reconocimiento obtenido por Lula permitió que distintas voces comenzaran a utilizar una categoría vedada generalmente del diccionario político latinoamericano, recuperando así la noción de “estadista”. Para 2011, Lula era visto como una excepción a la regla regional dado que había logrado estar por encima de las divisiones partidarias y de los tradicionales sectores en pugna, a partir de una inquieta y creativa búsqueda del “bien común”. Cabe indicar que su gestión de gobierno se caracterizó por sacar a muchos de sus compatriotas de la pobreza con la particularidad de no “atentar” contra el capital y los negocios. Por este motivo, el denominado establishment empresarial apoyó las políticas económicas del PT.

En ese contexto particular, Lula comenzó a desempeñar un doble papel como expresidente. A la par que mostró su apoyo a la figura de Rousseff, creó el Instituto Lula para poder organizar e institucionalizar su poder y prestigio. Mediante “donaciones de empresas y personas que se identifican con los objetivos del instituto” el instituto abrazaba el objetivo de “cuidar el acervo histórico y ofrecer un intercambio internacional de la experiencia política del Expresidente”. De hecho, una de las principales tareas realizas por Lula y por su instituto fue la de continuar una de sus políticas de gobiernos más emblemática en materia de política exterior, como fue la de ser un permanente interlocutor e intermediario entre las principales empresas multinacionales brasileñas —como Odebrecht, Camargo Correa y Petrobras, entre otras— con gobiernos extranjeros, con el objetivo de concretar millonarias inversiones.

En marzo de 2013 el diario Folha de S. Paulo publicó una serie de telegramas oficiales de Itamaraty donde se revelaba que casi la mitad de los viajes al exterior como exmandatario (13 de 30) fueron financiados por grandes empresas brasileñas con importantes inversiones en el extranjero como OAS, Camargo Correa y Odebrecht. Las visitas a Angola, Benín, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Gana, Guinea Ecuatorial, Mozambique, Nigeria, Panamá, Portugal, Sudáfrica y Venezuela coincidieron con el interés de empresas brasileñas de concretar y ampliar diversas inversiones y negocios.

Si bien, en ese entonces algunos analistas y periodistas calificaban y criticaban la actuación de Lulacomo “cabildero” o como “embajador de las multinacionales brasileñas”, nadie de la elite política y judicial de Brasil impugnaron su accionar. Por el contrario, al igual que ha acontecido con distintos líderes mundiales con cierto prestigio —como Felipe González en España y William Clinton en Estados Unidos— el papel de Lula era visto con buenos ojos dado que en un mundo caracterizado por la férrea disputa de mercados, “asociaba su prestigio al de las empresas”, en palabras de la embajadora de Brasil en Maputo Lígia Scherer.

El entonces reconocido empresario Marcelo Odebrecht —hoy procesado en el marco de las investigaciones de Lava Jato— señalaba que las acciones de Lula estaban en sintonía con aquellos “estadistas” que, con visión de futuro, “traen ganancias económicas legitimas para sus empresas y para sus países de origen y sirven para la implementación geopolítica de gobiernos que con sus empresas intentan ocupar espacios estratégicos más allá de sus fronteras”. En este sentido, debido a la influencia directa de la figura de Lula sobre el gobierno de Rousseff y la vinculación entre su “actividad privada” con el cuerpo diplomático de Itamaraty, años atrás identificamos dicha realidad por medio del concepto de “diplomacia expresidencial”.

Este escenario de elogios y de admiración por las acciones de Lula como expresidente cambió rotundamente en 2 años, principalmente en lo que respecta a la visión del establishment brasileño. La figura del “estadista” comenzó a ser presa de la fuerte polarización política que comenzó a experimentar Brasil desde la campaña electoral de 2014, la cual se ha agudizado en los primeros meses del segundo mandato de Rousseff. En un escenario de extrema fragilidad debido a la delicada situación económica y ante la explosión de los hechos de corrupción en torno a Petrobras, Rousseff no solo ha perdido la confianza de sus votantes, sino también su liderazgo en la coalición de gobierno — tanto en las propias filas del PT y en particular dentro de la de su partido aliado, el Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)— provocando una mayor virulencia en los círculos opositores que ven factible la salida anticipada del gobierno del PT. Ante el escaso poder de la actual mandataria, la oposición brasileña sabe que la única supervivencia que pude llegar a tener el PT más allá de 2019 se reduce a la figura de Lula.

En esta nueva y cambiante realidad debe comprenderse cómo ha mutado la caracterización de la figura de Lula. Muchos de quienes lo catalogaban como estadista hoy lo acusan de corrupto. Por tal motivo, no sorprende que en los últimos meses un grupo de fiscales haya comenzado a investigar las actividades de Lula como expresidente, imputándole el delito de “tráfico de influencias” a favor de los negocios internacionales de la constructora Odebrecht. Con esa imputación Lula también comienza a formar parte del banquillo de los acusados por hechos de corrupción.

En definitiva, ¿el expresidente brasileño es un estadista o un corrupto? Para responder dicho interrogante es necesario resaltar la célebre frase de Friedrich Nietzsche: “no hay hechos, hay interpretaciones”. En el lapso de 4 años el mismo hecho —el de interceder, dado su condición de Expresidente, por los intereses de las empresas brasileñas en el exterior— paso de ser interpretado en los círculos políticos brasileños como una acción propia de un estadista a otra cercana a las peores prácticas corruptas, máxime si tenemos en cuenta que los hechos en cuestión son públicos desde 2013.

Por último, e independientemente del juicio de valor que cada ciudadano puede realizar y de la existencia o no de pruebas en torno al delito señalado, la reflexión política sobre la situación de Lula debe centrarse en puntualizar el deterioro relativo y progresivo del proyecto político del PT bajo la presidencia de Rousseff. En ese marco, cualquier noción de “consenso” que aspiró y logró Lula en sus 8 años de gobierno se ha desvanecido, siendo el dato nodal de la política brasileña, al igual que muchos de los países que giraron a la izquierda en el siglo XXI, la conflictividad y la tensión a partir de la disputa por el poder con los sectores opositores. En esa reyerta política que hoy experimenta Brasil nadie parece quedar al margen, inclusive aquellos que alguna vez fueron señalados como grandes y acreditados “estadistas”.

Cómo recuperar la confianza en los gobiernos de América Latina

Latinoamérica se encuentra en una encrucijada. Los escándalos de corrupción que azotan a la región están afligiendo peligrosamente la confianza en los gobiernos y en las instituciones. En algunos países, las protestas callejeras exigen la renuncia de los presidentes y en otros éstos están tocando fondo en las encuestas de opinión. A la decepción con la democracia se suma el desencanto por la corrupción en gobiernos reformistas de centro izquierda. Estos gobiernos llegaron al poder con grandes expectativas de justicia social en la región que sigue siendo la más desigual del mundo a pesar de una década de crecimiento económico sin precedente, tirada por un auge del precio del petróleo y de los minerales. En 1846, el novelista francés Théophile Gautier se lamentaba por “la inexplicable tentación de la corrupción, incluso para las almas más honestas”.

¿Cómo recuperar la confianza en un contexto cambiante, con un crecimiento económico más lento y una desigualdad persistente? En ese sentido, es fundamental cuestionarse si esta crisis indica que la corrupción ha empeorado o que la transparencia ha mejorado, así como la denuncia y prosecución de la corrupción. ¿Estamos viendo un auge de la corrupción o el fin de la impunidad?

Sin embargo, al mismo tiempo persisten altos niveles de desigualdad y baja movilidad social, agravados por un sentimiento de impunidad. A medida que las economías se desaceleran, la tolerancia al despilfarro y la corrupción disminuye. “Las actitudes se están endureciendo”, dice Eduardo Leite, en su libro How Latin America is getting to grips with corruption. “Lo que por algunos puede ser considerado una parte aceptada de las negociaciones de la región ha sido reconocido gradualmente como un impedimento mayor para el progreso y la prosperidad.”

Las personas están más conectadas, mejor informadas y son más demandantes. Los medios sociales están progresivamente reemplazando a los partidos políticos como medio de movilización social de una generación nueva que no ha vivido bajo ninguna dictadura y que ha crecido en paz y en democracia.

De igual forma, las personas son más exigentes con sus gobiernos y esperan más integridad de sus políticos. En el pasado, había cierta resignación ante la corrupción, que incluso se justificaba como un sobre-costo que engrasa las ruedas de la economía y permite acelerar los trámites burocráticos. En la década de 1960, el eslogan del político brasileño Ademar Pereira de Barros era “roba, pero hace las cosas” (“rouba mas faz”). Estos tiempos ya no existen. Hay mayor conciencia y consenso sobre los efectos nefastos de la corrupción que está lijando las ruedas del desarrollo, reduciendo la competencia y aumentando el costo de hacer negocios.

La crisis actual también representa una oportunidad. De hecho, la celeridad y profundidad con la cual varios gobiernos han respondido a los escándalos de corrupción son inusitadas. Muchos han sido veloces en cuanto a sus respuestas políticas, con renuncias de ministros y reestructuración de gabinetes, como en el caso de Chile y de Honduras. También hubo respuestas de más amplio alcance, con la introducción de reformas institucionales y legales, como en el caso de Chile y de México. Estas incluyen la reestructuración del sistema nacional anticorrupción, la regulación del financiamiento de los partidos y la mitigación de los conflictos de interés.

Asimismo, los sistemas de integridad y las instituciones de control se están fortaleciendo para poder cumplir su rol de garante de la integridad de los recursos públicos. Por ejemplo, las contralorías de Brasil, Chile y Perú han mejorado su capacidad de disuasión de la corrupción. Los ministerios públicos y fiscales generales también han sido veloces en iniciar investigaciones penales en contra de empresarios, políticos y burócratas influyentes, como en Brasil y en Panamá. Incluso se iniciaron juicios políticos en contra de presidentes en ejercicio. Estas respuestas reflejan las instituciones políticas que paulatinamente están madurando y las autoridades judiciales que se han vuelto cada vez más independientes.

Sin duda, lograr que los gobiernos sean abiertos es parte de la solución. Prevenir y castigar la corrupción requiere más transparencia e instituciones más fuertes para acabar con la impunidad. Pero, para recuperar la confianza en el gobierno, también es necesario que sean más eficientes en cuanto a su capacidad de dirigir las políticas y de brindar servicios públicos, así como ser más transparentes en su interacción con los ciudadanos. La legitimidad de los gobiernos se basa tanto en la integridad de la acción pública como en la calidad de los servicios prestados por el Estado. En este sentido, hay tres elementos clave que serán muy útiles para ayudar a que los ciudadanos vuelvan a creer en sus gobiernos .

En primer lugar, un gobierno más abierto y transparente es fundamental para fijar la integridad, fortalecer la ética del servicio público, y fomentar la participación ciudadana como fuerza para cambio. En este aspecto se ha progresado un poco. Son 19 los países de la región que han adoptado el acceso a las leyes de información —siendo el más reciente Paraguay— y la mayoría de esos países ha introducido la transparencia en la contratación por medio de los portales en línea. La legislación antisoborno y antilavado de dinero se está afirmando en Brasil y en México. Las lagunas legales que abren oportunidades para la corrupción se están cerrando y los procedimientos administrativos engorrosos se están simplificando mediante impulsos de “desburocratización”, como ocurre en Brasil. Las innovaciones tecnológicas y las soluciones de gobierno electrónico están dando lugar a una mayor transparencia y una profundización de la rendición de cuentas. Además, las agencias de auditoría están siendo más precisas y más proactivas con el objetivo de detectar e impedir la corrupción, para ayudar no solo a fijar la integridad en la burocracia, sino también a mejorar la calidad del gasto público.

Estos desafíos son especialmente fundamentales para los gobiernos locales de países con recursos naturales abundantes que han visto dispararse sus ingresos durante la última década. Muchos de estos carecen de las capacidades necesarias para administrar correctamente las regalías mineras y lastransferencias públicas. La transparencia no solo ayuda a que los ciudadanos sean fiables, también mejora las políticas del gobierno. Aquí, el talón de Aquiles es la calidad de la inversión pública en particular por los gobiernos locales . Por ejemplo, Colombia ha puesto todos sus datos sobre pagos de regalías en una plataforma georreferenciada en línea para que todos puedan ver cuánto dinero ingresa al gobierno mediante los pagos de regalías y en qué se gasta. Las transferencias de regalías ahora se suspenden si el municipio beneficiario no informa de qué manera las gastan.

Un segundo aspecto clave es hacer que los gobiernos sean más eficientes en la gobernanza del sector público. Ciertamente, lograr una mayor integridad y mejores servicios son dos caras de una misma moneda. En Latinoamérica, las personas están gozando de una vida más larga y más saludable. Los gobiernos están adoptando mejores políticas y han logrado implementar una mayor disciplina fiscal. Sin embargo, las políticas públicas no siempre se implementan según lo previsto y esto origina una “brecha de implementación” que se convierte en una “brecha de expectativas”. A menudo, los gobiernos prometen demasiado y no cumplen, lo cual genera cinismo y frustración.

Asimismo, la desaceleración económica genera ansiedad social. Una gran parte de la clase media que salió de la pobreza en la última década se encuentra en una situación de vulnerabilidad, con riesgo de recaer en la pobreza. La buena noticia es que las protestas reflejan una energía recién descubierta en las sociedades que luchan por vivir mejor y exigen más de sus gobernantes. El crecimiento de la clase media y la movilización de los ciudadanos mejor conectados aumentan las expectativas de mejores servicios y disminuyen la aceptación de la corrupción. Las personas están menos dispuestas a aceptar la captura del Estado por intereses particulares.

Para lograr que los gobiernos sean más eficientes es necesario simplificar la burocracia y aprovechar las innovaciones tecnológicas con el fin de brindar mejores servicios. En muchos países de la región, la maraña burocrática que deben sortear los ciudadanos es asfixiante y también sofoca la competitividad y el emprendimiento. La simplificación de los procedimientos administrativos tiene también un gran potencial para disminuir las oportunidades de corrupción. Uruguay liderada el camino en la región en materia de gobierno electrónico y se comprometió a que todos sus procesos burocráticos estén disponibles en línea para el 2017. Sin embargo, la reforma más importante y desafiante esprofesionalizar la burocracia y evitar la politización mediante el patronazgo. No se trata de disminuir el tamaño del Estado sino hacerlo más eficiente e imaginativo, con servidores públicos competentes y comprometidos por el bien público.

La tercera prioridad es hacer que los gobiernos sean más eficientes en la manera que conducen las políticas públicas y controlar el rendimiento de la administración. Como en el sector privado, se requieren modelos de gestión que fijen prioridades estratégicas e indicadores de desempeño claros que faciliten la rendición de cuentas a los ciudadanos con base en resultados. El desarrollo económico y social requiere un sector público capaz de facilitar estos procesos. Más eficacia significa ramas ejecutivas que coordinan y reglamentan las políticas públicas y el fortalecimiento requerido del centro estratégico de gobierno. También es necesario que mejore la calidad de la información sobre la que se toman las decisiones. Los países necesitan invertir más en su capacidad estadística y asegurar datos confiables a través de institutos estadísticos independientes.

Recientemente, desde el Banco Interamericano de Desarrollo realizamos un estudio de 24 países en su capacidad institucional para una gestión pública basada en resultados. Si bien la región avanzó de un puntaje de 2,0 sobre 5,0 en 2007 hasta 2,4 en 2013, le queda mucha tarea por delante. El área mejor evaluada en 2013 fue la gestión pública financiera, con 2,9 puntos; las más bajas fueron presupuesto por resultados y seguimiento y evaluación, ambas con 1,9 puntos.

En resumen, para recuperar la confianza en el gobierno se necesita más transparencia; también se requiere gobiernos que cumplan. La modernización del Estado es una tarea compleja pero no atajable. Sin duda, hay un cambio generacional en la región que exige nuevas formas de gobernar y lo que ha cambiado profundamente son las expectativas de la gente. Las tecnologías están revolucionando las relaciones entre el ciudadano y el Estado, permitiendo mayor transparencia y mejor rendición de cuentas.

El papel de la geopolítica en la crisis en Grecia

En medio de la primera gran crisis del siglo XXI destaca el caso de Grecia, no solo por la enorme deuda —en términos relativos— sino también por la manera en la que esta pudo acumularse al margen de todos los controles y de la supervisión de las instituciones de la Unión Europea. Además, la crisis griega ha supuesto cambios significativos en sus estructuras sociales y políticas como en ningún otro país.

Los recientes acuerdos de rescate alcanzados por el gobierno de izquierda griego y las instituciones financieras europeas y mundiales podrían interpretarse bajo la luz de la historia. De hecho, parece que en varias ocasiones las razones geopolíticas han tenido un mayor peso del que se les atribuye al momento de valorar la posición de Grecia dentro del contexto internacional.

Tanto su clima y la condición insular de una parte de su territorio como su cercanía, y por ende, su influencia en las primeras civilizaciones, llevaron al florecimiento durante cuatro siglos de la antigua Grecia. Su dominio cultural fue tal que incluso en nuestros días sigue siendo un referente sobre lo que pertenece o queda excluido —por ser considerado bárbaro— de la civilización occidental.

Bajo el Imperio otomano, la región que hoy conocemos como Grecia pudo mantener cierto rango de libertad debido a su posición geográfica, que le permitió tener el control de gran parte del comercio del Imperio. El nacionalismo griego, que surge a principios del siglo XVIII, se ve reforzado por las potencias europeas. Francia, el Reino Unido y Rusia apoyaron la independencia de Grecia. Sin embargo, fue con Rusia y por razones más de índole cultural y étnica, que se forjó una alianza que parece hoy más vigente que nunca.

Pese a que la Primera Guerra Mundial le permitió a Grecia consolidar su territorio, no fue sino hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial que se convirtió en punto focal de la política de contención de cara al inicio de la Guerra Fría. Cuando los británicos entraron a Grecia sabían del control que los comunistas ejercían sobre la resistencia, incluso a 70 años del fin de la guerra han comenzado a circular versiones sobre cómo, más que liberación, los británicos llegaron a Grecia a realizar una “limpieza” que permitiera la restauración de la monarquía.

Como era común durante la Guerra Fría, cualquier régimen era preferible al comunismo. En el caso de Grecia, tras la guerra civil y varios intentos por instaurar un gobierno que por lo menos en apariencia fuera democrático, se toleró una dictadura militar. Es justo decir que la Comunidad Económica Europea trató, a través de medios diplomáticos y sanciones económicas tibias, de debilitar a la junta militar. De hecho, el Acuerdo de Asociación que se había firmado con Grecia en 1961 fue suspendido al tiempo que se pedía su retiro del Consejo de Europa.

Al restaurarse la democracia, se reactivaron los mecanismos para el ingreso de Grecia a la Comunidad Europea. Claro está que en ese momento aún faltaba mucho para que entraran en vigor los criterios de Copenhague que ahora regulan el ingreso de nuevos miembros a la Unión Europea. Sin embargo, el caso de Grecia es, por decir lo menos, diferente si se le compara con la experiencia previa de adhesión cuando se incorporaron Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido en 1973.

Debemos recordar que, en paralelo a las tribulaciones políticas en Grecia, el proceso de unificación europeo estaba teniendo sus propias complicaciones. En este sentido, la crisis de la década de 1970 en Medio Oriente originó una recesión económica mundial que puso freno al ímpetu integracionista. Sin embargo, las cuestiones políticas adquirieron fuerza y comenzó a discutirse la necesidad de formular una “identidad europea”. Los objetivos originales de la Comunidad Europea de generar paz y estabilidad se transformaron al de convertirse en un ícono de la democracia. Por este motivo, las razones por las que Grecia fue admitida como miembro con plenos derechos a menos de diez años de haber transitado de la dictadura parecen nuevamente responder más a una decisión de índole política que a la búsqueda del cumplimiento de los estándares que asegurarían el buen funcionamiento de la Unión Europea.

Si bien la economía griega creció durante el gobierno militar, su desempeño estaba por debajo del promedio de los nueve miembros de la Comunidad Europea. Sin embargo, Grecia —la cuna de la civilización occidental— tenía que ser parte del proyecto ya que se encontraba en el centro de la definición “europea”. Además, había que aprovechar el impasse semidemocrático establecido con Costas Karamanlis para generar un andamiaje institucional que hiciera imposible el regreso de los militares. Cabe señalar que este mismo argumento —que veinte años más tarde retomó la Unión Europea como factor primordial para incorporar a los países exsocialistas— tuvo mucho peso a la hora de valorar las incorporaciones de España y Portugal.

Pese a que muchos señalan al agotamiento del Estado de bienestar como una de las razones principales de la debacle griega, lo cierto es que este modelo se comenzó a poner en marcha hasta mediados de la década de 1970 y su grado de cobertura no fue tan amplio. La falla podría encontrarse más bien en el proceso de “europeización”, como se le conoce a los cambios sociales, políticos y económicos generados a partir del momento en el que un país se convierte en miembro con plenos derechos de la Unión Europea. En Grecia esta transformación significó sobre todo modificaciones en su política exterior, obviamente volcándose hacia el multilateralismo. El retiro de las tropas griegas de la estructura militar integrada de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), más que un rompimiento con Estados Unidos, intentaba dar señales de diversificación.

Sin embargo, estos cambios no ocurrieron en el ámbito económico y administrativo. De hecho, un análisis contrafactual, publicado en la página del Centro para la Investigación Económica y Políticademuestra que Grecia es el único miembro que, de no haber entrado a la Unión Europea, tendría un mayor PIB per cápita, principalmente debido a la falta de competitividad de sus principales sectores productivos. Esto convierte a Grecia en el país que menos provecho ha sacado de su adhesión. Otros autores como Michael M. y Theodore P. argumentan que la persistencia de la corrupción y las malas prácticas administrativas son fuertes razones que podrían ayudar a explicar mejor la burbuja económica de aparente crecimiento que reventó en 2008. En este sentido, habría que valorar hasta qué punto las autoridades europeas solaparon esta ineficiencia.

La crisis pegó fuerte a Grecia porque era el país más endeble, sobre todo en términos institucionales. Sin embargo, la historia y la geografía volvieron a recuperarse como fuertes argumentos cuando se trató de ponderar su posible rescate. Como se mencionó anteriormente, Grecia y Rusia tienen lazos históricos estrechos pero, bajo el cariz de la crisis, esta relación toma un nuevo significado: es moneda de cambio. El año pasado, en el marco de la cumbre de la OTAN, Estados Unidos comenzó negociaciones para la instalación de una segunda base militar en Grecia, a lo que la Coalición de Izquierda Radical, Syriza obviamente se opone. A esto se suma el hecho de que, el mismo día en que los ministros de economía de la Unión Europea se reunieron para decidir el futuro de Grecia, el primer ministro Alexis Tsipras visitó a Vladimir Putin. Por otro lado, pese a que los resultados se verán a muy largo plazo, seguramente algunos funcionarios europeos están considerando el papel de Grecia como parte del proyecto del gasoducto Trans Antolia (Tanap) que transportará gas desde Azerbaiyán hasta Italia, pasando por Turquía y Grecia.

Finalmente, la posibilidad de la salida de Grecia de la eurozona sentaría un precedente peligroso, tal como lo estableció cuando fue admitida por razones políticas más que económicas. Ahora hay muchos más elementos políticos en juego, desde la reputación de la Unión Europea hasta la organización que privilegia la negociación hasta las presiones de índole global como las cuestiones de seguridad ante la sombra del Estado Islámico que se cierne sobre Europa y las aspiraciones expansionistas de Rusia. Además habría que incorporar el papel de actores fuera de marco institucional de la Unión Europea, como la OTAN.

Cabe entonces preguntarse, ¿en qué medida los programas de rescate han sido motivados por estas variables geopolíticas más que por razones puramente de eficiencia económica?

The Other Side of the World

For the last half-century, Middle Eastern energy has driven—and continues to drive—the economic growth of Asia. Looking forward, virtually all of the growth in global energy demand over the next two decades will be in South and East Asia, further strengthening Asia-Middle East energy trade. As energy ties increase, Middle Eastern investment capital is becoming increasingly important in Asian economies, and Asian firms are increasingly dominant in building Middle Eastern infrastructure.

For more than two centuries, the Middle East has had a Western reference point for its economic and security needs, and a Western reference point for elites contemplating a modern political and social order. But for cultural, political, and economic reasons, some seek to use pan-Asian ties as a counterweight to a Western order.

This project will seek to understand two related sets of questions:

First, what are the strategic implications of a Middle East that looks increasingly eastward rather than westward, and an Asia that feels more intimately tied to the Middle East? This study will analyze how Middle Eastern and Asian powers will respond—economically, politically and militarily—to trade patterns that are increasingly intra-Asian. Will new norms and institutions develop, and if so, how will they differ from existing ones?

Second, how should the United States respond to growing linkages in a region that is literally on the other side of the world? As U.S. energy imports dwindle and Asia economies (and militaries) grow, should the United States continue to play an outsized role protecting Asian maritime routes, or is it better to encourage the countries that rely on them directly to take a more active role? Would the absence of a U.S.-shaped security environment prompt others who have been reluctant to invest in global public goods to invest more, or would it lead to more self-interested behavior? Should the United States invest more or fewer resources—diplomatic, economic and military—in this region or shift the mix between them, and what implications would such shifts have for U.S. global interests?

La nueva Ruta de la Seda pasará por Irán

El acuerdo de los seis potencias mundiales con Irán es importante no sólo porque evitará una guerra o una carrera nuclear en Oriente Próximo, sino porque abre la vía a una reintegración del país en el marco regional y mundial. Pero ello no significa que Irán dejará de defender con ahínco lo que considera son sus intereses nacionales, ni que el régimen de los ayatolás vaya a abrirse de un día para otro. El levantamiento de las sanciones puede suponer un shock de oferta que socave el régimen pero éste hará todo lo posible para resistir (como en Cuba y China, casos muy diferentes). Aunque la gran fiesta popular en Teherán que acogió la noticia, no organizada por el régimen, es un buen reflejo de cómo está aquella sociedad. Si Obama ha tenido éxito es porque, a diferencia de sus predecesores, no creyó en resolver la cuestión nuclear forzando (si hubiera podido) un cambio de régimen, sino, como ya hemos señalado, aspirando a transformarlo resolviendo la cuestión nuclear. La Unidad de Inteligencia de The Economist prevé que la economía de Irán, que está creciendo este año a un mero 2%, lo hará durante el resto de la década a un 5,2% anual, y pasará de ser la 29ª a la 22ª del mundo.

Con los acontecimientos de los últimos años, Irán ha ganado posiciones, debido en gran parte a errores occidentales: lo ha hecho en Irak y en Líbano, y menos en Gaza –dado el distanciamiento de Hamás– aunque se mantiene en Siria en la medida en que su aliado Al Assad resiste más de lo previsto. En Yemen, también influye. El acuerdo de Viena vuelve a reforzar a Irán, y, es lo que pone nerviosos tanto a Arabia Saudí, su gran rival regional (geopolítico y religioso: suní contra chií) como al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, abiertamente opuesto en lo que puede ser su mayor error histórico, o una manera de asegurarse más ayuda militar americana. Ambos coinciden en su visión de que el acuerdo hace la región más peligrosa, no menos, pues amplía el margen de maniobra de Irán para actuar. Esta manera de pensar lleva a volver a hablar de “disuasión” e incluso de una política de “contención”. Turquía, el otro gran rival regional, está en otra cosa.

Que gane Irán no significa que pierdan los demás. Aunque no se vayan a resolver milagrosamente muchos de los problemas que sufren el peso de la geografía, la historia y la religión en una región plagada de guerras civiles o por delegación (proxy), Obama tiene razón al afirmar que el mundo es más seguro tras este acuerdo. Pero la previsible “normalización” internacional de Irán no significa ortodoxia, ni siquiera a corto plazo restablecimiento de relaciones diplomáticas con Washington. No cabe esperar que el régimen de los ayatolás ceda a corto plazo en una cierta retórica antiamericana –como ya lo ha dejado ver el gran ayatolá Jamenei– o anti-sionista (la sociedad es otra cosa). El acuerdo, como bien lo expresaron Obama y Kerry, no está basado sobre la confianza, sino sobre un sistema estricto de verificación de las medidas acordadas.

Estamos ante un movimiento de fondo que no se limita a las tradicionales potenciales regionales (incluidos EEUU y Rusia), sino también a otra como China (una de las seis potencias mundiales en Viena). Significativamente, el proyecto (en su parte terrestre) deNueva Ruta de la Seda (los chinos lo llaman también iniciativa de “Un cinturón – Una ruta”) pasa por el norte de Irán, abriendo posibilidades de cooperación entre EEUU y Pekín al respecto. Es decir, que lo que está en juego es la reintegración de una civilización milenaria, la persa, que es consciente del peso de la historia y la geografía, y más aún cuando el mundo está cambiando. Irán es aún observador en la Organización de Cooperación de Shanghai, que se acaba de reforzar con el ingreso de India y Pakistán. Hay movimientos tectónicos de profundidad.

El politólogo iraní, Mahmood Sariolghalam, actualmente uno de los consejeros del presidente Rohani, y que Roberto Toscano recordó en su entrevista para la Revista Elcano, define la política exterior iraní desde tres círculos concéntricos. El exterior es la dimensión religiosa (islámica y chií); el intermedio, la “anti-imperialista”; y el tercero, el centro, los asuntos de interés nacional. El consenso popular es mayor en el centro que en el exterior. El que menos importa es el religioso. Son los intereses de seguridad nacional los que de verdad definen la política iraní. Pero son el régimen y sobre todo su cúpula, el gran ayatolá, los que la deciden. De ahí que la evolución del régimen sea importante. Los más conservadores temen justamente perder el control frente a una sociedad que en un 70% no había nacido cuando la Revolución Jomeinista de 1979. Algunos duros, como el ex presidente Abolhassan Bani-Sadr, han juzgado el acuerdo como “una capitulación ante potencias extranjeras”. Pero aunque controlan el parlamento, la última palabra la tiene Jamenei. Si bien no cabe excluir más mano dura contra la disidencia para demostrar que el régimen no ha cedido.

Y si la geopolítica manda, toda la política es local. Rouhani, el presidente reformista, se ha visto reforzado con este acuerdo por las perspectivas económicas que abre. Y ha hablado de la “apertura de nuevos horizontes comunes”. Entre ellos, según su ministro de Exteriores, Zarif, “los hombre encapuchados que están devastando la cuna de la civilización”, es decir, Daesh, un enemigo común para muchos. Los dirigentes iraníes saben que EEUU necesita su colaboración contra el “Estados Islámico” para pacificar Siria, en Irak y para integrar a Afganistán.

El acuerdo de Viena, logrado tras 10 años de duras negociaciones, ha sido el triunfo de la diplomacia (apoyada en unas sanciones económicas que han surgido efecto) y que puede contrarrestar el lenguaje de las armas que ha regresado en varias parte del mundo. El Tratado de No Proliferación ha salido reforzado. Y aunque en realidad esta negociación la ha llevado EEUU, la fórmula 5+1 ha funcionado: es decir, los cinco permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania, y cabe añadir la propia UE, que ha tenido un papel destacado en el último tramo en la figura de Federica Mogherini, y antes de Javier Solana y Catherine Ashton.

Israel: The Case Against Attacking Iran

On Aug. 21, Israeli Channel 2 Television aired a recording of Ehud Barak, Israel’s former defense minister and former prime minister, saying that on three separate occasions, Israel had planned to attack Iran’s nuclear facilities but canceled the attacks. According to Barak, in 2010 Israel’s chief of staff at the time, Gabi Ashkenazi, refused to approve an attack plan. Israeli Cabinet members Moshe Yaalon and Yuval Steinitz backed out of another plan, and in 2012 an attack was canceled because it coincided with planned U.S.-Israeli military exercises and a visit from then-U.S. Defense Secretary Leon Panetta.

The fact that the interview was released at all is odd. Barak claimed to have believed that the tape would not be aired, and he supposedly tried unsuccessfully to stop the broadcast. It would seem that Barak didn’t have enough clout to pressure the censor to block it, which I suppose is possible.

Yaalon, like Ashkenazi, was once chief of staff of Israel Defense Forces but was also vice premier and Barak’s successor as defense minister. Steinitz had been finance minister and was vocal in his concerns about Iran. What Barak is saying, therefore, is that a chief of staff and a vice premier and former chief of staff blocked the planned attacks. As to the coinciding of a U.S.-Israeli exercise with a planned attack, that is quite puzzling, because such exercises are planned well in advance. Perhaps there was some weakness in Iranian defenses that opened and closed periodically, and that drove the timing of the attack. Or perhaps Barak was just confusing the issue.

A number of points are worth noting: Ehud Barak is not a man to speak casually about highly classified matters, certainly not while being recorded. Moreover, the idea that Barak was unable to persuade the military censor to block the airing of the recording is highly improbable. For some reason, Barak wanted to say this, and he wanted it broadcast.

Part of the reason might have been to explain why Israel, so concerned about Iran, didn’t take action against Iran’s nuclear facilities. Given the current debate in the U.S. Congress, that is a question that is undoubtedly being asked. The explanation Barak is giving seems to be that senior military and defense officials blocked the plans and that the Israelis didn’t want to upset the Americans by attacking during a joint exercise. The problem with this explanation is that it is well known that Israeli military and intelligence officials had argued against an Israeli strike and that the United States would have been upset whether or not joint exercises were occurring.

It would seem, intentionally or unintentionally, that Barak is calling Israeli attention to two facts. The first is that militarily taking out Iranian facilities would be difficult, and the second is that attempting to do so would affect relations with Israel’s indispensible ally, the United States. Military leaders’ opposition to the strikes had been rumored and hinted at in public statements by retired military and intelligence heads; Barak is confirming that those objections were the decisive reason Israel did not attack. The military was not sure it could succeed.

The Potential for Disastrous Failure

A military operation, like anything else in life, must be judged in two ways. First, what are the consequences of failure? Second, how likely is failure? Take, for example, the failure of the U.S. hostage rescue operation in 1980. Apart from the obvious costs, the failure gave the Iranian government reason to reduce its respect for U.S. power and thus potentially emboldened Iran to take more risks. Even more important, it enhanced the reputation of the Iranian government in the eyes of its people, both demonstrating that the United States threatened Iranian sovereignty and increasing the credibility of the government’s ability to defend Iran. Finally, it eroded confidence in U.S. political and military leaders among the U.S. public. In reducing the threat and the perception of threat, the failure of the operation gave the Iranian regime more room to maneuver.

For the Israelis, the price of failure in an attack on Iranian nuclear sites would have been substantial. One of Israel’s major strategic political assets is the public’s belief in its military competence. Forged during the 1967 war, the IDF’s public image has survived a number of stalemates and setbacks. A failure in Iran would damage that image even if, in reality, the military’s strength remained intact. Far more important, it would, as the failed U.S. operation did in 1980, enhance Iran’s position. Given the nature of the targets, any attack would likely require a special operations component along with airstrikes, and any casualties, downed pilots or commandos taken prisoner would create an impression of Israeli weakness contrasting with Iranian strength. That perception would be an immeasurable advantage for Iran in its efforts to accrue power in the region. Thus for Israel, the cost of failure would be extreme.

This must be measured against the possibility of success. In war, as in everything, the most obvious successes can evolve into failure. There were several potential points for failure in an attack on Iran. How confident were the Israelis that their intelligence on locations, fortifications and defenses were accurate? How confident were they that they could destroy the right targets? More important, perhaps, how certain could they be that the strikes had destroyed the targets? Finally, and most important, did they know what Iran’s recuperative capabilities were? How quickly could the Iranians restore their program? Frequently, an operationally successful assault does not deal with the strategic problem. The goal of an attack was to make Iran incapable of building a nuclear weapon; would destroying all known targets achieve that strategic goal?

One of the things to bear in mind is that the Iranians were as obsessed with Israeli and U.S. intelligence efforts as the Israelis and Americans were obsessed with the Iranian programs. Iran’s facilities were built to be protected from attack. The Iranians were also sophisticated in deception; knowing that they were being watched, they made efforts to confuse and mislead their observers. The Israelis could never be certain that they were not deceived by every supposedly reliable source, every satellite image and every intercepted phone call. Even if only one or two sources of information were actually misleading, which sources were they?

A failed Israeli assault on Iran would cause a major readjustment among other regional players in the way they perceive Israel and Iran. And for Israel, the perception of its military effectiveness is a strategic asset. There was a high risk of damaging that strategic asset in a failed operation, coupled with a strong chance that Israeli actions could unintentionally bolster Iran’s power in the region. The likelihood of success was thrown into question by Israel’s dependence on intelligence. In war, intelligence failure is a given. The issue is how great the failure will be — and there is no way to know until after the strike. Furthermore, operational success may not yield strategic success. Therefore, the ratio of potential risk versus reward argued against an attack.

Considering Iran’s Capabilities

There is another side to this equation: What exactly were the Iranians capable of? As I have argued before, enriched uranium is a necessary but insufficient component for a nuclear weapon. It is enough to create a device that can be detonated underground in controlled conditions. But the development of a weapon, as opposed to a device, requires extensive technology in miniaturization and ruggedization to ensure the weapon reaches its target. Those who fixated on progress in uranium enrichment failed to consider the other technologies necessary to create nuclear weaponry. Some, including myself, argued that the constant delays in completing a weapon were rooted both in the lack of critical technologies and in Iranian concerns about the consequence of failure.

Then there is the question of timing. A nuclear weapon would be most vulnerable at the moment it was completed and mounted on its delivery system. At that point, it would no longer be underground, and the Israelis would have an opportunity to strike when Iranians were in the process of marrying the weapon to the delivery device. Israel, and to an even greater extent the United States, has reconnaissance capabilities. The Iranians know that the final phase of weapon development is when they most risk detection and attack. The Israelis may have felt that, as risky as a future operation may seem, it was far less likely to fail than a premature attack.

Barak’s Motivations

Whether intentionally or not (and I suspect intentionally) Barak was calling attention, not to prior plans for an attack on Iran, but to the decision to abandon those plans. He pointed out that an Israeli chief of staff blocked one plan, a former chief of staff blocked a second plan and concern for U.S. sensibilities blocked a third. To put it in different terms, the Israelis considered and abandoned attacks on Iran on several occasions, when senior commanders or Cabinet members with significant military experience refused to approve the plan. Unmentioned was that neither the prime minister nor the Cabinet overruled them. Their judgment — and the judgment of many others — was that an attack shouldn’t be executed, at least not at that time.

Barak’s statement can be read as an argument for sanctions. If the generals have insufficient confidence in an attack, or if an attack can be permanently canceled because of an exercise with the Americans, then the only option is to increase sanctions. But Barak also knows that pain will not always bring capitulation. Sanctions might be politically satisfying to countries unable to achieve their ends through military action or covert means. As Barak undoubtedly knows, imposing further restrictions on Iran’s economy makes everyone feel something useful is being done. But sanctions, like military action, can produce unwelcome results. Measures far more painful than economic sanctions still failed to force capitulation in the United Kingdom or Germany, and did so in Japan only after atomic weapons were used. The bombing of North Vietnam did not cause capitulation. Sanctions on South Africa did work, but that was a deeply split nation with a majority in favor of the economic measures. Sanctions have not prompted Russia to change its policy. Imposing pain frequently unites a country and empowers the government. Moreover, unless sanctions rapidly lead to a collapse, they would not give Iran any motivation not to complete a nuclear weapon.

I don’t think Barak was making the case for sanctions. What he was saying is that every time the Israelis thought of military action against Iran, they decided not to do it. And he wasn’t really saying that the generals, ministers or the Americans blocked it. In actuality, he was saying that ultimately, Prime Minister Benjamin Netanyahu blocked it, because in the end, Netanyahu was in a position to force the issue if he wanted to. Barak was saying that Israel did not have a military option. He was not attacking Netanyahu for this decision; he was simply making it known.

It’s unlikely that Barak believes sanctions will compel Iran to abandon its nuclear program, any more the current agreement does. My guess is that for him, both are irrelevant. Either the Iranians do not have the ability or desire to build a bomb, or there will come a point when they can no longer hide the program — and that is the point when they will be most vulnerable to attack. It is at that moment, when the Iranians are seen arming a delivery system, that an Israeli or U.S. submarine will fire a missile and end the issue.

If Barak didn’t want a strike on Iran, if Netanyahu didn’t want a strike and if Barak has no confidence in agreements or sanctions, then Barak must have something in mind for dealing with an Iranian nuclear weapon — if it ever does appear. Barak is an old soldier who knows how to refrain from firing until he is most certain of success, even if the delay makes everyone else nervous. He is not a believer in diplomatic solutions, gestures to indirectly inflict pain or operations destined for failure. At any rate, he has revealed that Israel did not have an effective military option to hamper Iran’s nuclear program. And I find it impossible to believe he would rely on sanctions or diplomacy. Rather, he would wait to strike until Iran had committed to arming a delivery system, leaving itself wide open to attack — a nerve-racking solution, but one with the best chance of success.

El desafío chino

La economía internacional está cambiando rápidamente. Durante décadas, los ojos de los operadores bursátiles se centraban casi exclusivamente en los datos de EEUU, la gran economía mundial que determinaba los precios de las commodities, desde el petróleo al maíz.

Se decía que cuando EEUU estornudaba, otras partes del mundo, empezando por Europa, cogían un resfriado. En la segunda década del siglo XXI, las cosas han cambiado. Hoy ya no es EEUU quien determina los precios de las materias primas, sino China, la segunda economía del mundo, y la que ha aportado más de un tercio del crecimiento mundial desde el año 2010. Más del doble que EEUU. The Economist resume bien el nuevo contexto: “El mundo depende peligrosamente del crecimiento de China”.

Esta nueva realidad se ha hecho patente esta semana cuando el banco central chino decidió cambiar el régimen de tipo de cambio y el yuan perdió casi un 3.5% de su valor en tres sesiones, el movimiento más brusco en dos décadas.

Esto se ha interpretado en los mercados internacionales como una señal de que la economía china está incluso peor de lo que se temía. Según esta versión, después de bajar los tipos de interés y los ratios de reservas bancarias, y de promover una burbuja bursátil que les explotó en las manos, a las autoridades chinas no les ha quedado otro remedio que devaluar la moneda para estimular el crecimiento. Esto ha generado una enorme preocupación en los mercados.

Las bolsas de todo el mundo han caído, y así lo han hecho los precios de las materias primas. Para muchos analistas, China acaba de iniciar una nueva ronda de guerra de divisas.

Ésta es una lectura coyuntural, el caso es que la guerra de divisas se libra todos los días en un mercado global, el del Foreign Exchange (FX), que tiene un volumen diario de 5,3 billones de dólares. Para poner esta cifra en perspectiva, esto es lo mismo que el PIB anual de Alemania y España juntas.

Está tanto dinero en juego que muchos consideran que el mercado FX es el campo de batalla de la guerra moderna. Los países miden sus fuerzas, constantemente, cada segundo, en todas las plazas del mundo. Como dijo Robert Mundell, “las grandes naciones tienen grandes monedas”. Es por eso que es importante analizar el mercado de las divisas desde el punto de vista económico, pero también desde la política.

Eso es justamente lo que hace la economía política internacional, una disciplina que combina los estudios de la economía y las relaciones internacionales.

La economía política internacional nos ayuda justamente a entender el poder monetario de una nación. Muchos creen que este poder se mide en el valor de la divisa. Cuanto más valor tiene, más poderoso es el país que la emite. El dólar, la libra esterlina y en su día el marco alemán siempre han tenido un valor alto, reflejando así el poder de sus naciones.

Sin embargo, ésta es solo la parte económica. El valor de una moneda se mide por el grado de demanda que hay por ella. Suiza es un país atractivo para los ahorros y exporta productos de alta calidad y por lo tanto su moneda es muy fuerte. ¿Pero es Suiza una potencia monetaria? No.

Aquí es cuando entra la política. El poder monetario no está en el valor de la divisa, sino en poder manipular el valor de la misma en beneficio de los intereses nacionales. EEUU es el mejor ejemplo de una potencia monetaria, ya que durante décadas han llevado el valor del dólar ahí dónde más les interesaba, a veces hacia arriba cuando la inflación era demasiado alta, como a finales de los 70, y a veces hacia abajo cuando había que estimular las exportaciones, como en la segunda mitad de los 80.

La definición de poder monetario internacional es simple. Se trata de la capacidad de evitar costes de ajuste en el reequilibrio de la balanza de pagos. Es decir, cuando un país tiene un enorme déficit o un superávit en la cuenta corriente, necesita realizar un ajuste estructural de su economía. Nadie puede exportar o importar sin límites. Llega un momento en el que el equilibrio se rompe y hay que cambiar de modelo de crecimiento, y lógicamente eso tiene costes.

El poder monetario ayuda a que parte de esos costes los paguen los socios comerciales. Esto es lo que pasó tras la crisis financiera global. Ésta se produjo en parte porque EEUU tenía un déficit excesivo, de cerca de un 6% (mientras que en los peores años de Reagan no había superado el 3,5%), y China presentaba un superávit igualmente desproporcionado de cerca de un 10%. Como en otras ocasiones, EEUU necesitaba un dólar débil para reequilibrar su balanza.

Para ello, aplicó una política monetaria ultra-expansiva (quantitative easing). ¿Quién asumió gran parte de esos costes de ajuste? No China, que mantuvo su moneda anclada al dólar. Más bien los europeos de la zona euro, que tuvieron que soportar, en plena recesión, un tipo de cambio por encima de 1,40 dólares.