Grupo de investigación en temas internacionales desde Perú.

Convocatoria:

Los interesados en desarrollar un Grupo de investigación en temas internacionales desde Perú, se pueden comunicar al mail: sa.vir3@hotmail.com. La idea es desarrollar investigaciones en temas internacionales vistas desde Perú.

Sandro.

El futuro del capitalismo

La pregunta ¿cuál es el futuro del capitalismo? surge de vez en cuando, casi siempre en momentos en que los frutos del capitalismo son percibidos no tanto como escasos cuanto injustamente distribuidos, o logrados a costa de los enormes sacrificios de unos pocos. Empezaremos, pues, tratando de averiguar qué se oculta esta vez tras la pregunta. Ello servirá de introducción a la tesis central de esta nota: el capitalismo es una especie que podríamos llamar «deformada» de un género más amplio, la economía de mercado, y quizá la recuperación de los fundamentos de la economía de mercado permitiría una salida a lo que a menudo se nos antoja que son problemas insolubles, en especial en una época de escasez.

Why Growth in Emerging Economies Is Likely to Fall

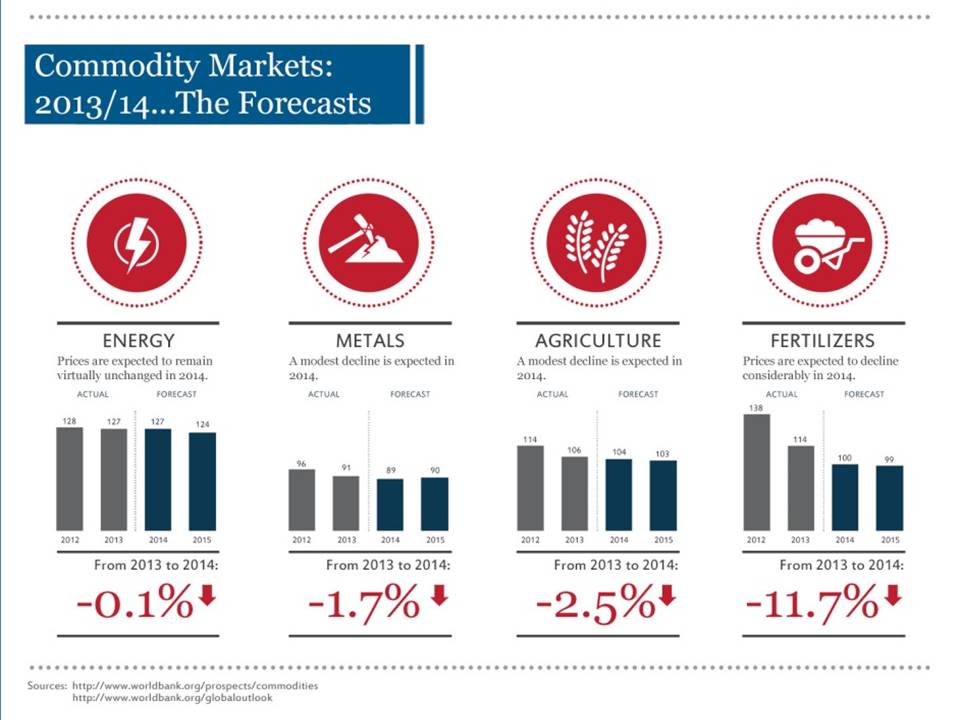

Emerging-market growth from 2000 to 2012 was untypically high. Th is paper highlights the many reasons why emerging-economy growth is likely to be lower going forward. Much of the catch-up potential has already been used up. Th e extraordinary credit and commodity booms are over, and many large emerging economies are fi nancially fragile. Th ey have major governance problems, so they need to carry out major structural reforms to be able to proceed with a decent growth rate, but many policymakers are still in a state of hubris and not very to opt for reforms. Th ey are caught up in state and crony capitalism. Rather than providing free markets for all, the West might limit its endeavors to its own benefi t. Economic convergence has hardly come to an end, but it has probably reached a hiatus that is likely to last many years. Th e emerging economies need to improve their quality of governance and other economic policies substantially to truly catch up. For a decade or so, the West could take the global economic lead once again as in the 1980s.

‘Hubs’, ejes de industria y conocimiento en el siglo XXI

En la carrera por la reconfiguración del sistema económico, la creación de ‘hubs’ tecnológicos es una apuesta recurrente. Países pequeños pueden liderar sectores económicos gracias a las inversiones en I+D+i. Israel, Corea del Sur, Singapur o Suecia están a la cabeza.

La tecnología, la industria farmacéutica o la biotecnológica son ejemplos recurrentes de polos económicos. Requieren tamaño para generar economía de escala, participación pública y privada, talento y capital. Por eso, son sectores que tienden a organizarse bajo esta fórmula. Silicon Valley es probablemente el ejemplo más conocido, gracias a la combinación de empresas tecnológicas, universidades de prestigio y capital riesgo. Pero en los últimos 10 años se han multiplicado los hubs creados en el nuevo entorno global. Un rápido examen del Nasdaq revela cómo se ha construido el nuevo mapa del poder tecnológico. El análisis de las publicaciones científicas de impacto es también revelador. La revista Nature publicó en diciembre de 2013 cómo ha declinado el factor de impacto de los estudios procedentes de Estados Unidos frente a la nueva competencia global, incluyendo Suiza, Reino Unido y China. Esta globalización del conocimiento se completa con los datos facilitados por la National Science Foundation de EE UU. En los últimos 20 años, la proporción de extranjeros que ha alcanzado el grado de doctor en ciencia y tecnología se ha duplicado. Como referencia, entre 1985 y 2008 el número de artículos y papers publicados por científicos con apellido chino pasó del 4,79 al 14,45 por cien, al tiempo que los apellidos de origen anglosajón pasaban del 56,6 al 45,56 por cien. Los apellidos denominados europeos disminuyeron también, pasando del 13,47 al 11,18 por cien.

Israel es el caso que todo el mundo cita. Cuenta con 63 empresas cotizadas en el Nasdaq. Invierte el 4,9 por cien del PIB en I+D, mientras que la media en el entorno de la OCDE fue de 2,3 (datos de 2009). Emplea a nueve de cada 1.000 trabajadores en ese campo, el doble que Japón o EE UU. Apuesta por el capital humano científico y tecnológico: cuenta con el mayor porcentaje de científicos e ingenieros por población, unos 135 por cada 10.000 trabajadores. Fomenta la iniciativa exportadora global y el acceso a la financiación. El venture capital per cápita alcanza los 144 dólares, mientras que en EE UU es de 72 dólares, Europa, siete, y España, uno. Hay más de 70 fondos activos y 14 de ellos son de capital internacional. Además, otros 220 fondos operan en el país. La tecnología militar es a menudo de doble uso, lo que retroalimenta el sistema de innovación y exportaciones. Con estos elementos, Israel ha construido un ecosistema emprendedor que favorece la internacionalización de las compañías desde su comienzo. Las empresas tecnológicas representan el 54 por cien de las exportaciones industriales y el 26 del total. Según datos facilitados por Technion, el Instituto Tecnológico de Israel, el país cuenta con la mayor concentración de empresas emergentes o start-ups tecnológicas del mundo, sin contar Silicon Valley.

Asia se mueve: Corea del Sur y Singapur

El caso de Corea del Sur es interesante. El milagro del río Han, se puede leer en prensa. Sin grandes recursos naturales, con dimensiones geográficas parecidas a las de Castilla y León pero una población similar a la española, se ha convertido en un caso de estudio por la velocidad de transformación y adaptación a los nuevos usos de la innovación tecnológica. La mezcla de emprendimiento, inversión en capital humano y promoción de la internacionalización actualiza la tradicional vinculación del Estado con las grandes corporaciones (chaebols). Se ha decidido cambiar el paso con una estrategia basada en la diversificación de las fuentes de competitividad y la promoción de un ecosistema de emprendimiento tecnológico. El gobierno repite como mantra la idea de “economía creativa”, que consiste en la aplicación de las buenas ideas y la inversión en creatividad e innovación. El gobierno ha contribuido al crecimiento con inversiones de capital y una campaña política que promueve el emprendimiento tecnológico. En 2014 se ha creado el ministerio de Ciencia, Tecnología y Planificación del Futuro, cuyo presupuesto alcanza los 12.000 millones de dólares. Se han comprometido 3.200 millones de dólares para apoyar la economía basada en ciencia, tecnología y emprendimiento. Con ese capital se renovarán los laboratorios tecnológicos y se crearán centros de innovación vinculados a las universidades. Asimismo, 50 empresas emergentes recibirán unos 600.000 dólares para su lanzamiento y promoción internacional, el gran reto de las empresas coreanas.

El principal desafío de Corea del Sur consiste en la reforma del sistema financiero, además de la captación de fondos procedentes de los principales inversores internacionales, la eliminación de trabas comerciales, la apertura a la llegada de empresas extranjeras y la liberalización de sectores. En Europa conocemos bien las grandes marcas de electrónica (Samsung o LG) y automoción (Hyundai o Kia). Estas han abierto los mercados internacionales y conectado con las nuevas generaciones digitales gracias a los dispositivos de gran consumo. Además, se ha creado una estrategia de diplomacia pública basada en el Hallyu (la Ola coreana) que abarca las industrias culturales, la gastronomía y el entretenimiento digital (en 2013, los videojuegos facturaron 6.300 millones de euros, el 11 por cien más que el año anterior). La música (K-Pop) sintoniza con esa población joven que consume aparatos electrónicos.

El plan está dando los primeros resultados. Recientemente, Bloomberg Global Innovation Index ha coronado el país como el número uno gracias a la combinación de intensidad en I+D y concentración de actividades investigadoras, densidad de alta tecnología, capacidades de manufactura y productividad, eficiencia en sectores relacionados y número de patentes. En concreto, lidera la penetración de la banda ancha y la capacidad de conexión (50 megabits por segundo). Se prevé que en 2020 ya esté operativa la red 5G, la más avanzada del planeta.

La experiencia coreana ofrece algunas lecciones. La primera es que el éxito no es casual. Es resultado de fuertes inversiones en tecnología, capital humano e internacionalización de las pymes. Detrás de las grandes corporaciones tienen que emerger las compañías que quieren estar en la globalización. La segunda es la necesidad de abrazar la globalización en todas sus dimensiones. Hasta el momento, el país ha sabido salir, exportar e invertir fuera de sus fronteras, pero no ha sido capaz de internacionalizar su mercado laboral, flexibilizar las políticas de migración o crear un puente entre el sistema de investigación y las empresas privadas. Aún queda camino por recorrer.

Singapur ha creado una estrategia que vincula dos elementos esenciales para la globalización comercial. A saber, la libertad de empresa y la dotación de infraestructuras para la distribución de mercancías desde el sureste asiático a los principales mercados por razón demográfica: China, India, Malasia, Filipinas, pero también América Latina o la costa Oeste de EE UU). La libertad de empresa ha sido reconocida por el Banco Mundial en el informe “Doing Business”, que sitúa Singapur como el primer país desde 2007. El informe evalúa las dificultades para iniciar un negocio, la relación con la administración y las regulaciones, el acceso a la energía, la protección de la propiedad intelectual e industrial, el sistema financiero y la relación con los inversores, entre otros elementos. Cuenta con acuerdos de libre comercio con el espacio de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean), Corea del Sur, China, Australia y Nueva Zelanda, así como acuerdos preferentes con India y Japón. Cuenta con unas 9.000 empresas europeas instaladas. Con una imposición del cero por cien de aranceles comerciales, Singapur es el puerto principal para las reexportaciones a través de las más de 600 conexiones portuarias con 120 países. Además del propio negocio comercial, el país ha ramificado su especialización logística en los servicios conexos: reparación de barcos, refinería y energía para el transporte (42 millones de toneladas en 2012), cambio de divisas y otras industrias propias de la actividad mercantil.

El informe “Doing Business 2013” destaca que este conocimiento y capacidad de gestionar información se ha convertido en un eje de las exportaciones en la sociedad del conocimiento. México, Perú, Vietnam o Tailandia exploran cómo copiar el modelo y adaptarlo a su entorno particular. La baja fiscalidad promueve que las grandes multinacionales ubiquen sus sedes de operaciones Asia-Pacífico en el país. Es un centro financiero de seguros, banca y reaseguros que cuenta con infraestructuras tecnológicas para sistematizar la logística y las operaciones. Además, recibe un millón de turistas cada año, atraídos por el lujo.

La última decisión estratégica es la apuesta por la economía del conocimiento. En la medida que el país carece de recursos naturales y su ventaja competitiva es replicable, Singapur ha apostado por la educación ejecutiva y quiere ser el punto de encuentro para la clase directiva de la región. En 2000, el ministerio de Educación promovió la idea de “la Boston de Asia-Pacífico”, un espacio para la investigación, el intercambio de ideas y la promoción del conocimiento. Es una fórmula común de poder blando. Singapur ha dado facilidades para la llegada de universidades de referencia mundial. Chicago University o Insead han abierto campus con docencia regular. Otras como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) o la Universidad Johns Hopkins han alcanzado acuerdos estables en Biotecnología, Ciencias de la Salud e Ingeniería. Esta transformación ha impulsado a la Universidad Nacional de Singapur y a la Universidad Tecnológica de Nanyang, como referentes de la región en Ciencias. Es, en suma, un país pequeño potenciado por sus infraestructuras y las tecnologías. La “Boston de Asia- Pacífico” es, de momento, un desiderátum alineado con la economía de la ciudad-Estado. Es el conocimiento, no la manufactura, lo que genera valor añadido para las compañías.

Europa, vivero de polos tecnológicos

En Europa, hay diversidad de propuestas. Tras la venta de Nokia, el continente carece de un gigante corporativo de las dimensiones de Google o Facebook, pero cuenta con un creciente vivero de polos tecnológicos y de investigación aplicada. Existe una suerte de disputa entre grandes ciudades por copar el desarrollo tecnológico, la creación de empresas emergentes y la innovación. La Comisión Europea ha presentado un análisis titulado “Mapping the European ICT Poles of Excellence: The Atlas of ICT Activity”, que investiga la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y la creación de oportunidades de negocio y empleo. La concurrencia de tecnología, internacionalización y redes de trabajo es uno de los objetivos de la estrategia Europa 2020, que aspira a colocar la innovación europea en la esfera global. El informe sitúa Munich Kreisfreie Stadt en lo más alto, seguido de Inner London East y París. Otras ciudades relevantes son Cambridgeshire, Estocolmo, Uusimaa (Finlandia), Zuidoost-Noord-Brabant (Países Bajos), Ámsterdam y Lovaina. Madrid aparece en el tercer nivel de actividad, mientras que Barcelona y Valencia solo aparecen en listados parciales.

El ecosistema europeo es particular. La actividad innovadora en tecnología se concentra en determinadas áreas geográficas, que representan alrededor del 15 por cien de las regiones de la Unión Europea. El resto muestra poca actividad significativa. Antes que las ciudades, funciona la idea de región innovadora, lo que confirma la hipótesis de que la innovación requiere economías de escala, capital humano, talento, negocio, tecnología e inversiones. De forma aislada, las ciudades no alcanzan el nivel de excelencia requerido. Los gobiernos han captado la idea y se han lanzado a crear parques tecnológicos, polos de inversión o hubs especializados con el ánimo de revitalizar la economía, poner el foco en nuevos nichos de empleo y transformar parte de la actividad económica mediante incentivos fiscales o inversiones.

Algunos casos particulares son relevantes. La transformación sueca es paradigmática. Pero no casual. En los años noventa se apostó por un modelo económico intensivo en I+D, apoyado en la industria farmacéutica y tecnológica, en detrimento de otras actividades como los astilleros, menos intensivos. La crisis y el desempleo golpearon esos sectores, que acabaron por desaparecer o ser irrelevantes. Asimismo, Suecia vivió su propia crisis del sistema financiero en esa década que aceleró la liberalización de los servicios y la reestructuración (las cajas de ahorro se convirtieron en bancos comerciales convencionales, se redujeron el número de actores y se generaron mejores economías de escala, el tamaño del mercado obligaba a apostar por operaciones internacionales). El nuevo modelo requiere conocimiento, ciencia y tecnología para el mercado mundial. La inversión en I+D+i representa el 3,41 por cien del PIB. Las ingenierías y las tecnologías se orientan hacia el mercado global con socios, inversiones y producción. Según datos publicados por el ICEX, dos tercios de la producción ingeniera se destina al exterior, la ingeniería mecánica y eléctrica, los productos de metal y el transporte alcanzan el 50 por cien de las exportaciones y representan el 70 por cien de la inversión en I+D. La investigación se organizó en torno a grandes clusters tecnológicos a partir de la década de los noventa. Kista, The Swedish Wireless Valley, es un distrito de la región de Estocolmo que cuenta con 750 compañías que emplean a 28.000 personas. Se trata de un ejemplo de cómo promover la mentalidad emprendedora desde la educación universitaria, ya que mezcla la docencia, la investigación y la creación de empresas. Los programas de Ciencias de la Computación de la Universidad de Estocolmo (unos 3.000 alumnos) se imparten en este distrito para facilitar el intercambio de experiencias académicas y profesionales. El segundo gran cluster es TelecomCity, al sur del país. En el parque, hay alrededor de 75 compañías especializadas en telecomunicaciones y móviles que emplean a 5.000 personas, además de la relación privilegiada con la Universidad de Linköping. Ese entorno facilita que las grandes corporaciones tecnológicas globales cuenten con departamentos de I+D en el país. Encontramos instalaciones de TeliaSonera, Microsoft, Nokia o Nortel.

Con esos ingredientes, Estocolmo se ha situado como una de las ciudades punteras con su mezcla de emprendimiento social y nuevas tecnologías. En el argot, es un nuevo hotspot. Los éxitos de Spotify y Skype han hecho bandera de unas empresas nacidas en el entorno digital y orientadas desde el principio a los mercados globales. Por geografía, es un mercado local y pequeño (9,5 millones de habitantes), por lo que la perspectiva global es condición necesaria para sobrevivir. Cuentan con la herencia de Ericsson, compañía de referencia de la primera globalización tecnológica. Ahora Klarna, King y Mojang lideran el mercado de los pagos online y los juegos digitales, respectivamente. Según datos de Thomson Reuters publicados en Financial Times, las empresas suecas han captado más de 500 millones de dólares en inversión procedente de venture capital entre 2010 y 2012. En términos comparados, representa alrededor del 20 por cien del mercado inversor. Suecia destaca asimismo por la calidad del orden educativo. El capital humano ha sido educado en un sistema abierto e internacional gracias a su docencia e investigación en inglés. Son suecos, sí, pero también británicos, alemanes y otros nórdicos que emigran al país por su estilo y nivel de vida, su sociedad menos jerarquizada y su apertura al mundo. Se han habilitado espacios para el intercambio de experiencias y conocimientos, de modo que son los propios emprendedores tecnológicos quienes documentan los éxitos y fracasos empresariales. El más relevante es Swedish Startup Space. Encaja con la tradición social de jantelagen que aprecia más el valor compartido y los réditos para la comunidad que el éxito individual. En síntesis, el país es epítome de la triple corona del emprendimiento: talento y sistema educativo de alto nivel, acceso a los mercados, y un sistema financiero renovado, adaptado a la globalización.

Londres mantiene el liderazgo de las empresas tecnológicas europeas. El acceso directo al mercado financiero, la diversidad cultural, universidades de primer nivel mundial, la conexión anglosajona y la proyección internacional son activos sólidos. Este liderazgo se traslada a las empresas tecnológicas de nueva creación. Según datos del sector, Londres aún domina la captación de inversiones de venture capital y ha conseguido alrededor del 40 por cien del total, frente al 22 invertido en Francia y el 19 en Alemania (con Suiza y Austria). El mayor movimiento de nuevas compañías se produce en East London Tech City. El distrito promovido por David Cameron es el eje de la estrategia Tech City que pretende convertir un barrio devaluado en un espacio dinámico que reúna creativos, emprendedores, desarrolladores y otros profesionales de la economía del conocimiento. Se ha ganado el sobrenombre de Silicon Roundabout. Desde 2009, más de 600 empresas se han instalado allí, algunas tan conocidas como Last.Fm, SoundCloud o TweetDeck. Entre las medidas para atraerlas están el crédito para inversión en I+D, el visado para emprendedores extranjeros (visa start-up) o la reducción de impuestos para los pequeños negocios. El Seed Enterprise Investment Scheme permite deducirse el 50 por cien de la primera inversión en start-ups por valor de hasta 100.000 libras. Es una de las ofertas más generosas con el capital semilla en todo el mundo. En una segunda etapa, Enterprise Investment Scheme ofrece una exención del 30 por cien para inversores privados de venture capital. El objeto es la captación de fondos privados para nuevos proyectos. Finalmente, a través de Enterprise Capital Funds el gobierno ofrece una garantía de hasta dos tercios de capital invertido (hasta dos millones de libras).

La propuesta continúa con la creación de “incubadoras” de empresas tecnológicas que compartan recursos, genere nuevos conocimientos (aplicaciones y desarrollos) y creen redes nuevas de trabajo. Iniciativas como TechHub conceden espacios de oficinas compartidos y a bajo precio a emprendedores del sector. El objetivo es la creación de redes y la colaboración entre profesionales de trayectorias diversas (desarrolladores, publicistas, diseñadores o cualquier otra profesión creativa). El último anuncio ha sido el lanzamiento de un concurso de ideas innovadoras para la promoción del Internet de las cosas. Con una dotación de un millón de libras, el programa persigue la inversión en I+D y el desarrollo de aplicaciones relacionadas con esta nueva tecnología, así como el establecimiento de relaciones entre negocios emergentes y empresas ya consolidadas.

Lecciones para España

La necesaria transformación de la economía española parece ser una de las lecciones de la crisis. Después de años de inversión en infraestructuras y viviendas, el modelo se ha agotado. Y, si hemos aprendido algo, no deberíamos desear que volviera bajo la forma de EuroVegas o Barcelona World. Estas propuestas también son polos económicos (generan empleo, riqueza y tributos), pero no parecen la mejor apuesta para competir en la economía global.

España necesita otro modelo económico que se apoye en los activos tangibles ya disponibles. Si leemos los estudios sobre reputación internacional suelen destacar tres rasgos. A saber, infraestructuras de movilidad y transporte de primer nivel, sol y playa, y lengua y patrimonio cultural. Es, en suma, un país agradable para vivir y pasar las vacaciones pero no para invertir o comenzar proyectos empresariales. Ahí es donde se debe actuar. Sea como sea la propuesta de desarrollo económico, en la sociedad del conocimiento se deben impulsar las actividades I+D, procesar las actividades de innovación y promover los negocios innovadores e internacionalizables. Solo así se podrá generar crecimiento y empleo.

La primera idea es la apuesta por la educación superior, las universidades y las escuelas de negocios. España en general, Madrid y Barcelona en particular, podrían ser esos hubs que aúnen inversión en ciencia, empleo de calidad, mentalidad emprendedora y apertura exterior. Son ciudades bien conectadas y con una larga trayectoria en la educación ejecutiva, así como sede preferente de un número creciente de multilatinas. Esta suerte de EuroHarvard requiere una transformación del sistema educativo a través de medidas concretas que promuevan la movilidad, la reputación internacional y la apertura de las instituciones universitarias. Hay que internacionalizar las aulas y los claustros. Hay que fomentar la mentalidad emprendedora para que los graduados apuesten por sus propios negocios. Hay que aligerar las trabas a la creación de empresas. Hay que captar talento y extender lasvisa start-up para competir en el mercado global del talento tecnológico e innovador. España necesita esta mano de obra diversa y plural que aflora en otros polos tecnológicos mencionados. La diversidad de origen, etnia, estudios universitarios previos o trayectorias de investigación estimulan la innovación. En síntesis, se trata de innovar en la propuesta de valor de las universidades y estar preparados para el cambio.

En segundo lugar, no debe caer en el error de crear el enésimo Silicon. La innovación y la tecnología dependen de diferentes factores, por lo que no se puede exportar ese u otro modelo, sino que hay que adecuarlo a los condicionamientos españoles y encontrar la especialización oportuna. España necesita un modelo propio, esa es la lección principal. No existe un único modelo de innovación, si bien todos los casos analizados cuentan con la educación como eje principal, con diversidad, con sectores empresariales apoyados por la administración (pero no subvencionados) por su capacidad dinamizadora, con un mercado financiero dinámico, entre otras medidas. El ecosistema emprendedor ubicado en hubs tecnológicos es una alternativa real y tiene potencial para la creación de nuevos nichos de empleo. Pero requiere una estrategia integrada que favorezca la inversión privada y premie la asunción de riesgos, que incluya una educación superior diferente a la actual, que ponga en valor las infraestructuras que ya hay y que impulse las pymes en el tren de la globalización.

Por último, hay que mencionar la acción de gobierno y las políticas públicas. Hemos visto que el desarrollo tecnológico necesita el colchón de la investigación básica (STEM, por sus siglas en inglés, implica Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Además de las competencias y habilidades del emprendimiento, es fundamental incrementar la inversión en ciencias. No se inventan productos de última tecnología sin conocimientos de Matemáticas, Física o Química. La ciencia básica es el corazón de esta transformación. Sin una mirada al futuro, podremos cubrir la demanda de algunos empleos, pero no innovar y desarrollar nuevas áreas de trabajo. La desinversión tiene efectos perversos porque destruye el talento y las posibilidades de salir de la crisis por una vía distinta a la que se entró. No se requiere tanto una intervención directa en la creación de empresas o en su financiación pública, sino el establecimiento de un entorno que favorezca la inversión privada (en mejores condiciones que el ladrillo), que dé seguridad jurídica a la bancarrota, que internacionalice las compañías desde el primer momento, que crea en la comunidad iberoamericana como un mercado único, entre otras medidas. Finalmente, es contingente transformar el papel que desempeñan otros actores institucionales como sindicatos, confederaciones empresariales y administraciones públicas. No pueden poner trabas a la ejecución de nuevas ideas innovadoras que ponen en jaque el statu quo.

Burkina Faso: sankarismo contra el olvido

El anterior presidente, Blaise Compaoré, intentó enmendar la Constitución para perpetuarse en el poder después de 27 años ocupándolo. Eso dio cuerpo a una ira popular que llevaba tiempo amasándose y terminó provocando su caída. El actual presidente interino, el ex representante ante la ONU Michel Kafando, vadea como puede los choques con los miembros militares de su gabinete y sobre todo con la poderosa guardia presidencial, que disparó a los ciudadanos durante las protestas. Kafando ha apoyado una medida importante: investigar la muerte de Thomas Sankara.

Sankara, militar de afiliación marxista, solo gobernó el país durante cuatro años (1983-1987) pero cambió su fisonomía con uno de los programas políticos más ambiciosos que ha conocido África. Panafricanista, internacionalista, admirador de Nelson Mandela y Gandhi, procedió a la devolución de tierras a los campesinos, la emancipación de la mujer (prohibiendo los matrimonios forzosos y la ablación genital), el aumento de los índices de alfabetización, la extensión de los servicios sanitarios y el fomento de la cultura y el cine.

Joven, con buena presencia y labia (algunos discursos míticos están disponibles en YouTube), se le conoce como el “Che Guevara de África” o el “Che Negro”. El sociólogo boliviano Roberto Fernández Esquiciarecuerda en una web consagrada al líder algunas de sus frases más conocidas, entre las que se encuentran “Un militar sin cultura ni compromiso histórico es un asesino en potencia” o “Aunque los revolucionarios, como los individuos, puedan ser asesinados, nunca se podrán matar sus ideas”, pronunciada poco antes de morir.

La cobertura de Burkina Faso se detiene en la mayoría de las grandes cabeceras internacionales (como The New York Times) en noviembre. “Mediáticamente el país recibe el mismo desprecio que el resto de la región”, apunta a politicaexterior.com la periodista española Gemma Parrellada. Google Trends muestra que lasbúsquedas sobre Thomas Sankara se dispararon durante el levantamiento y conocen ahora una pequeña remontada. “Yo me atrevería a decir que el sankarismo nunca ha muerto. Ha habido movimientos y partidos que han recogido el testigo y, pese a estar reprimido en cierto momento, el sankarismo o cierta interpretación de él ha sabido llegar hasta hoy”, nos explica el corresponsal español experto en África José Naranjo. “El regreso del sankarismo en el nuevo Burkina Faso sería una excelente noticia, pero la división entre los partidos políticos sankaristas y la ausencia de un líder carismático que los aglutine puede ser un serio inconveniente”, dice Antonio Lozano, autor de El caso Sankara, en el blog de El País Planeta Futuro.

Algunas de las batallas de Sankara recuerdan melodías actuales: peleó contra la deuda externa, prohibió loscoches de gama alta para los altos cargos, se empeñó contra la corrupción, defendió la ecología y laautosuficiencia alimentaria (“Comamos burkinés” es uno de sus lemas más conocidos). Demasiado para un siglo XX en el que los líderes que apoyaban una descolonización y la independencia real de África desaparecían en circunstancias extrañas.

El capitán fue asesinado junto a 12 hombres y su cuerpo fue desmembrado y enterrado. La familia siempre ha pedido exhumar sus restos, algo que se hará ahora. Con relación al crimen, muchos dedos acusatorios viran hacia Francia, Costa de Mafil y Togo, países que en la época tenían intereses enfrentados a los de Sankara, así como a la CIA, pero sobre todo hacia el hombre que le sustituyó, su antiguo aliado Compaoré. El pase de la película Capitán Thomas Sankara, del realizador suizo Cristophe Cupelin, se convirtió en un gran evento político-social en el reciente Festival Panafricano de Cine y Televisión (FESPACO), celebrado en marzo en la capital del país, Ouagadougou. Durante el encuentro se entregó además el Primer Premio Thomas Sankara, destinado a celebrar la “esperanza y la creatividad panafricana” en el campo del cortometraje.

La revuelta de 2014 fue muy apoyada por el mundo cultural y artístico y en particular por el rapero Sams K Le Jah, ya represaliado por el gobierno por participar en los actos del XX aniversario de la muerte de Sankara en 2007. Para Naranjo, el sankarismo está presente como idea más o menos difusa en muchos burkineses pero no ha jugado un papel tan importante en la revolución, que responde a circunstancias más actuales y en particular “al hartazgo de los jóvenes y de la oposición, que no veían otra vía de acceso al poder”. “Puede ser que esa idea nostálgica fuera un telón de fondo, pero no más”, añade el reportero. La nostalgia será exhumada ahora en Burkina Faso, que significa literalmente “Tierra de las personas íntegras”.

El sorprendente ascenso de la India

Hacia finales de la Guerra Fría, la India aún era considerada como un país de escasa relevancia internacional. Si bien es cierto que en términos geográficos y demográficos existen pocos países que puedan competir con la India en importancia, hasta hace poco menos de 2 décadas, la falta de recursos económicos y capacidad militar habían impedido que aquel país desempeñara un papel importante en el horizonte de la geopolítica global. Sin embargo, en tiempos recientes, el rápido y sostenido desarrollo económico y la creciente actividad diplomática de su gobierno han hecho que las afirmaciones respecto al nuevo estatus de la India como potencia emergente sean ya casi un lugar común.

Durante la Guerra Fría, el gobierno indio mantuvo una postura internacional basada en la defensa del idealismo pregonado por el Movimiento de Países No Alineados. No obstante, en años recientes este país ha realizado una transición hacia la diplomacia multilateral como forma de ampliar su influencia en el escenario internacional. Su ascenso como potencia emergente, opacado solamente por el de China, ha ido acompañado por el aumento de su credibilidad ante la comunidad internacional, es el resultado de su prosperidad económica, estabilidad política y capacidad nuclear.

Los cambios en la política exterior de la India están íntimamente ligados a cambios en su economía y su política. Las primeras décadas posteriores a la creación del Estado indio estuvieron dominadas por la imponente figura de Jawaharlal Nehru, quien desde la independencia de 1947 hasta su muerte en 1964 fungió como Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores. El fin del colonialismo dejó a la India hundida en la precariedad y el desorden. Gran parte de la producción agrícola dependía aún de los caprichos de las lluvias, y la poca industria existente —plantas procesadoras de yute en las inmediaciones de Calcuta, la industria textil de Bombay, los ferrocarriles y las plantaciones de té— estaba destinada a servir a los intereses del dominio colonial.

La vida pública en la India durante sus primeros años de vida independiente estuvo marcada por el imperativo de generar la autosuficiencia económica, asegurar el abasto de alimentos y pacificar los conflictos internos. Para este fin se estableció una Comisión de Planeación que centralizaría las decisiones de desarrollo económico y un sistema de planes quinquenales al estilo soviético. El comercio exterior no figuró entre las prioridades del gobierno indio.

En términos de política exterior, la actuación de la India durante la vida de Nehru estuvo marcada por una conciencia de la debilidad económica y el peligro de la inestabilidad interna, por un lado, y por un idealismo internacionalista reflejado en el papel central desempeñado por la India en el proyecto de los países no alineados, por el otro. El movimiento rechazaba la sujeción respecto a las dos grandes potencias de la época y abogaba por la solidaridad entre los países del tercer mundo.

La época que se extendió desde finales de la década de 1960 hasta mediados de la década de 1980 estuvo marcada por la continua fragilidad económica, la creciente tensión respecto a Occidente y el crecimiento de una alianza estratégica con la Unión Soviética. No obstante, a partir de 1984, el nieto de Nehru, Rajiv Gandhi, comenzaría a virar el timón de la economía hacia una mayor liberalización, así como hacia una mejora de las relaciones con los gobiernos de Occidente.

El cambio fundamental en el rumbo de la India como actor internacional comenzó a partir de las reformas implementadas en 1991 por el gobierno de Narasimha Rao, y orquestadas por el entonces ministro de Economía Manmohan Singh, las cuales dieron un empujón a la economía mediante la liberalización de las políticas gubernamentales y la revitalización del sector privado. Estas reformas transformaron la economía mediante cambios profundos en el sistema financiero, la modernización del sistema tributario, la liberalización de los regímenes de inversión y comercio, y la apertura del sector público a la inversión privada.

En unos cuantos años, inversionistas de los principales países de Occidente, así como de China y Japón, comenzaron a invertir en la India y abrieron el campo para el nacimiento de una nueva camada de compañías indias que en poco tiempo se codearían y competirían en la arena internacional. En pocos años, la lista de socios comerciales de la India, se extendería para incluir a Estados Unidos, la mayor parte de los países del Sudeste Asiático, China y Europa.

Actualmente, la India se ha convertido en la tercera economía más importante del mundo y ha presumido de una considerable estabilidad y fortaleza en comparación con economías como la de Estados Unidos, que fueron afectadas gravemente por la crisis financiera de 2008 y 2009. En el ámbito de la política exterior, a partir de 1991 el gobierno indio se vio obligado a insertarse en el sistema multilateral mundial tras varias décadas de relativo aislamiento. En un inicio, la principal meta de la política exterior de la India fue contribuir a la superación de la inmovilidad económica mediante el acercamiento a la inversión internacional, al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Más adelante, se buscó cimentar el creciente éxito económico del país y perseguir sus intereses estratégicos. Hoy, la India está presente en las reuniones del G-8, así como un punto de referencia relevante en decisiones sobre temas de interés mundial como la proliferación nuclear, el calentamiento global y el conflicto en el Medio Oriente. Ya en 1992, la India presentó una petición para la expansión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas con el fin de mantener su efectividad moral y política en el nuevo escenario global posterior a la Guerra Fría. Este reclamo ha sido recurrente y ha acercado a la India a otros países que lo comparten como Alemania, Brasil y Japón.

Si bien la conflictiva relación con Pakistán y la intención de afianzar el liderazgo en la región del sur de Asia marcaron la agenda internacional india durante las primeras décadas de independencia, en años recientes esta se ha visto ampliada considerablemente. Uno de los países que han adquirido centralidad indiscutible para la política exterior India es China, su gigante vecino y principal competidor regional en la búsqueda por recursos energéticos, la obtención de recursos naturales y el desarrollo militar. La relación entre ambos países tiene una larga historia de rivalidad y desconfianza marcada por los eventos fundacionales de la oposición de la India a la invasión china del Tíbet y la breve guerra entre ambos en 1962, causada por conflictos fronterizos.

Aunque en tiempos recientes ambos países han sabido desarrollar y defender un acercamiento comercial que les genera grandes beneficios, la desconfianza y los enfrentamientos en temas de seguridad aún enturbian la relación entre ambos gigantes asiáticos. Un territorio en el que esta rivalidad se ha desarrollado plenamente es África, continente en el que ambas potencias han invertido sumas millonarias con la intención de agenciarse preciados recursos naturales.

Por otro lado, la India —que cuenta con la segunda población musulmana más grande del mundo— tiene importantes lazos que van más allá de lo puramente económico con países del Medio Oriente. Esta región provee a la India de casi tres cuartas partes de su petróleo. De especial importancia son las relaciones con Irán, con quien la India guarda importantes afinidades culturales y con quien (para disgusto de Estados Unidos) en años recientes ha desarrollado tratos militares, energéticos y comerciales de gran importancia. Así mismo, el golfo Pérsico tiene una relevancia enorme para la India, tanto por sus necesidades energéticas como por la enorme población migrante india, que desde los países petroleros mandan importantes remesas de regreso al país.

Siguiendo con la tradición de los no alineados, la India ha buscado activamente una amplia cooperación con otras democracias emergentes, principalmente con Brasil y Sudáfrica, junto a los que integra el Foro Trilateral IBSA (India, Brasil y Sudáfrica) y los recientemente afamados BRICS (a lado de China y Rusia). La relación con Rusia, el último integrante de este grupo, se nutre de la larga tradición de acercamientos cultivada durante la Guerra Fría, así como por la necesidad de la India de proveerse de recursos energéticos para dar abasto a su enorme y creciente población. Es una clara señal de la importancia de esta relación que Vladimir Putin haya sido el invitado de honor en el desfile del Día de la República en 2009.

Finalmente, es necesario señalar en esta breve nota, la sana y productiva relación de la India con Estados Unidos. Por un lado, la relación ha estado marcada por el interés voraz de los inversionistas y empresarios estadounidenses en el gigantesco mercado interno de la India. Por el otro, es de gran importancia la cooperación entre ambos países en cuestiones de energía nuclear, que alcanzó su punto más alto en 2006, cuando ambos gobiernos firmaron un acuerdo civil nuclear, un raro privilegio entre los países asiáticos. A principios de 2015, el primer ministro Narendra Modi le propuso a Barack Obama ser el invitado de honor en las mismas celebraciones en las que 6 años antes Putin fue agasajado.

A pesar del gran optimismo respecto al futuro que se vive en la India, los retos para su política exterior son numerosos y complejos. Por una parte, el país debe asegurar su seguridad alimenticia y energética, en un entorno de inestabilidad en la región del Medio Oriente y una creciente rivalidad con China. A su vez, debe mantener en equilibrio su cercanía con Estados Unidos mientras intenta conservar su buena relación con potencias enfrentadas con este país y otros rivales, entre las que destacan China y Rusia o Irán e Israel.

Asimismo, numerosas dificultades en el futuro cercano surgirán para la India como resultado de la volatilidad crónica en su región, en la que la India representa el único Estado fuerte y estable. Por último y para que la dinámica de crecimiento económico y ascendencia internacional de la India sea sustentable, el gobierno deberá hacerse cargo de la creciente polarización interna causada por su modelo de desarrollo, la disparidad entre el campo y la ciudad, las carencias en la infraestructura educativa, agrícola e industrial y la creciente escasez de agua.

La desigualdad y su persistencia en Chile

Chile tiene el triste récord de ser uno de los países más desiguales del mundo. Esta condición, lejos de haber sido objeto de una acción transformadora, decidida y sistemática por parte del Estado y de la sociedad en su conjunto, parece más bien aceptada como algo natural en el país. Más aún, esta desigualdad viene a constituir la quintaesencia de lo que muchos denominaron el “ejemplar” modelo chileno. Un modelo construido durante la dictadura militar, por un lado, sobre la base de las reformas económicas estructurales de cuño neoliberal implantadas a comienzos de la década de 1980 y, por el otro, sustentado a lo largo de estos últimos 35 años por enclaves políticos e institucionales autoritarios que han persistido hasta hoy.

Para tener una idea más clara sobre el tema, hay que tomar como referencia el coeficiente de Gini y la diferencia de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población (un coeficiente de Gini de 0 representa una igualdad perfecta, mientras que un coeficiente de 1.0 representa la máxima desigualdad). Pues bien, según datos oficiales recientes, en Chile tal coeficiente es de 0.53, lo que lo pone en un vergonzoso grupo, junto a países como Sudáfrica con 0.65, Colombia con 0.53 y Brasil con 0.52. En el extremo contrario, los países con menos desigualdad a nivel mundial son los nórdicos, con un coeficiente de Gini próximo a 0.25. En cuanto a la diferencia entre el primer y el décimo decil de la población, cabe señalar que en Chile, el ingreso autónomo del 10% de los hogares más ricos del país es 35 veces superior que el del 10% más pobre. De este modo, mientras el primero percibe 150 dólares mensuales, el 10% más rico percibe 4300 dólares. En 2014, el promedio de esta diferencia 10/10, entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que pertenece desde hace pocos años Chile, fue de apenas 9.5 veces, lo que representa un intenso contraste.

Esta abismante desigualdad en Chile, se manifiesta en diferentes dimensiones de la vida cotidiana del país. Existe una fuerte segregación territorial, una diferencia significativa en la calidad de los servicios sociales que recibe la población en virtud de su capacidad de pago, entre otras. Pero probablemente, la más descarnada de estas manifestaciones se da en el ámbito educacional donde, según palabras de especialistas en la materia, Chile ha vivido un verdadero apartheid durante casi 40 años. Aunque parezca increíble, hoy se puede predecir el futuro de cualquier niña o niño chileno que esté iniciando la primaria, si se tiene en cuenta la siguiente información de aquel pequeño: su nombre y apellidos; la escuela a la que asiste; y la ubicación de su casa.

Trágicamente, con solo estos tres datos, es posible proyectar con bastante certeza, cuál será la situación laboral, social y económica de aquel infante, 20 años después, cuando se haya transformado en un adulto. Así, como sacado textualmente de un libro de Pierre Bordieau, la educación chilena reproduce eficazmente la desigual estructura social y económica.

El trasfondo histórico

Entonces, ¿cómo explicar que, a pesar de estos abismos, Chile sea presentado permanentemente como un país “modélico” digno de imitar, con resultados favorables en materia de transparencia, fortaleza institucional y gobernabilidad? ¿Cómo explicar esta aparente pax romana, solo interrumpida por los sendos movimientos estudiantiles de 2006 y de 2011, que fueron precisamente los que vinieron a instalar con fuerza en la agenda gubernamental el tema de la desigualdad?

Para explicarlo debemos echar mano a dos elementos fundamentales: uno de carácter histórico y el otro cultural. El primero está relacionado con la obsesión por el “Orden” que ha caracterizado al sistema político y social chileno desde la conformación del Estado en el siglo XIX. La Constitución de 1833 impuso un sistema presidencialista autoritario, cuyo eje central era que el gobierno evitara “el desorden”, considerado en la época —después de una serie de experimentos institucionales que incluyeron una guerra civil de la que salieron vencedores los conservadores— como el mayor de los males para el país. La idea, como señalaba Diego Portales, Ministro ideólogo de aquella Carta Magna, era evitar que “nadie se saliera de su carril” y sobre todo “mantener la tendencia general de la masa al reposo, como la mejor garantía para asegurar la tranquilidad pública”. Se mantuvo así la vigencia del Orden Colonial precedente, impuesto por la élite criolla, aristócrata y terrateniente, centrada en las relaciones sociales que tenían lugar en la Hacienda desde la época colonial.

Ahora bien, si los cambios acaecidos durante la primera mitad del siglo XX, que implicaron el nacimiento de una nueva Constitución en 1925 y la apertura del Estado a hacerse cargo de la “cuestión social”, pusieron en jaque a aquel Orden aristocrático, fue la reforma agraria del gobierno democratacristiano de mediados de la década de 1960 y las medidas socializadoras y redistributivas del gobierno de Salvador Allende de principios de la década de 1970, las que generaron su crisis absoluta. Con ello se impulsó la búsqueda de una nueva forma de organización social, más simétrica, y que dejara atrás las basadas en la relación patrón-inquilino.

Por este motivo, la justificación del golpe militar que derrocó al presidente Allende en 1973 echó mano a la idea de la “restauración del Orden”. De igual forma, las primeras medidas evocaron simbólicamente a Portales como la figura que permitiría superar el “caos marxista” y reinstaurar esa paz social sustentada en el reposo de la masa y en la imposición de la élite.

De más está decir que durante los 17 años del régimen militar esta idea fue mantenida a sangre y fuego y legitimada institucionalmente por medio de una nueva Constitución. Una vez recuperada la democracia, la élite gobernante, en aras de “cuidarla”, ha mantenido aquella autoritaria Carta Magna —con ciertas reformas a partir de 2005— a lo largo de estos últimos 25 años y ha hecho todo lo posible por desmovilizar a la ciudadanía en sus demandas.

Del ser colectivo al individual

El segundo elemento explicativo, el cultural, está muy relacionado con lo sucedido desde 1973 en adelante. Las reformas estructurales de corte neoliberal implantadas en Chile durante la dictadura, implicaron cambios profundos en el “alma” nacional. El homo politicus, ese ser preocupado por los asuntos públicos y por el interés general, nacido en Chile a la par de los cambios institucionales y sociales del siglo XX que profundizaron la democracia y la participación ciudadana, dio paso al homo economicus neoliberal: un ser egoísta y preocupado exclusivamente de maximizar sus beneficios individuales, olvidando al colectivo al que pertenece. Todo un “imbécil social” como señala un conocido aforismo.

Esta transición generó profundos cambios en el ámbito axiológico, pues los valores sociales predominantes variaron drásticamente. El esfuerzo individual y el lucro, degenerado en codicia con el paso del tiempo, vinieron a reemplazar a los valores de la solidaridad y del altruismo.

Con este cambio, la concepción acerca de la situación social y económica individual tuvo una regresión histórica importante y, como lo era en el siglo XIX, volvió a ser considerada como responsabilidad de cada uno y por lo tanto ajena a la acción del Estado. En este contexto, como la situación social dependía de cada persona, las abismantes diferencias sociales pasaron a ser meras consecuencias naturales y esperables de una capacidad de emprendimiento y de esfuerzo personales que debían potenciarse. Elself made man estadounidense se transformó en el héroe de nuestros tiempos.

Como consecuencia, los elementos estructurales como factores explicativos de las diferencias socioeconómicas radicales al interior de la población, fueron desterrados por indeseables, especialmente durante la década de 1990. La integración social pasó así a depender de la capacidad de consumo y de endeudamiento personal, y no de la acción colectiva. Los servicios públicos se transformaron en prestaciones de tercera clase, dirigidos a aquellos “fracasados” que se mostraban incapaces de adquirirlos en el mercado. El Estado asumió así un papel subsidiario que se mantuvo como tal hasta bien entrada la primera década del siglo XXI.

Thomas Dye, señala en su clásica definición que una política pública es todo aquello que un gobierno decide hacer o no hacer. En ese sentido, y sobre la base de lo descrito en los párrafos previos, es posible afirmar que a lo largo de estos últimos 25 años desde la recuperación de la democracia, en Chile la política pública predominante frente a la desigual distribución de ingresos, ha sido la de la decidida “no acción”. Es decir, en aras del mantenimiento del Orden y del respeto por los “sacro santos” valores del emprendimiento y el esfuerzo individual, se ha optado por implementar medidas de carácter marginal en esta área. Parafraseando a Patricio Aylwin, primer Presidente post dictadura, podría decirse que en Chile las políticas en pro de una verdadera igualdad en la distribución de los ingresos han sido formuladas e implementadas únicamente “en la medida de lo posible”.

En cualquier caso, no hay que pensar que los gobiernos de estos últimos 25 años han abandonado los asuntos sociales. Por el contrario, desde el primer momento, en 1990, los gobiernos de la coalición formada por socialcristianos, socialdemócratas y liberales de izquierda, entre otros, incorporaron con fuerza en su agenda de gobierno los asuntos sociales. Pero el énfasis de la acción gubernamental desde aquellos tiempos ha estado centrada en la reducción de la pobreza y no en la reducción de la desigualdad. A lo sumo, e inspirado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se utilizó el sucedáneo y menos conflictivo concepto de “equidad”, que no es más que buscar dar a cada quien lo que se merece, sea lo que sea que aquello signifique.

Luces y sombras

En cualquier caso, cabe señalar que en este camino Chile ha sido bastante exitoso. En casi 25 años, ha logrado reducir el porcentaje de personas en situación de pobreza de 38.6% en 1990 a 7.8% en 2013. En el caso de la pobreza extrema o indigente, esta reducción ha evolucionado de 13.0% a 2.5% en el mismo periodo.

No obstante aquellos importantes avances en materia social, la sensación de malestar en la población, especialmente entre los más jóvenes, se ha manifestado con fuerza a partir de 2006. Precisamente ese año se produjo una importante movilización de estudiantes que paralizaron las instituciones educativas y salieron a la calle a exigir profundas reformas en el sistema educativo, particularmente la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que permanecía inalterable desde la dictadura militar.

Posteriormente, en 2011, fueron nuevamente los estudiantes —esta vez liderados por los universitarios— los que, bajo el lema “educación pública, gratuita y de calidad”, lograron generar un movimiento ciudadano. Por primera vez se cuestionaba de manera radical a uno de los cimientos de la política neoliberal: la existencia de cuasi-mercados en asuntos sociales y las abismales diferencias de la educación recibida por los niños y jóvenes en virtud de su capacidad de pago, que no hacía otra cosa que reproducir la estructura social antes mencionada.

En otras palabras, lo que buscaba aquel movimiento era terminar con la educación segregada en virtud de las clases sociales. Por ello una de sus principales demandas fue exigir al Estado una acción decidida en pro de la igualdad social, actual y futura, terminar con los privilegios de cuna o de clase, y basarse de manera efectiva en el mérito. En definitiva, abandonar la concepción de la educación como bien de consumo y asumir con fuerza la idea de ella como un derecho.

Si bien fue al expresidente Sebastián Piñera a quien le tocó hacer frente a aquel movimiento, fue el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, a partir de 2014, quien “recogió el guante” de aquella demanda del 2011. La mandataria incorporó a su programa de gobierno dos medidas que, en su origen y al menos desde un punto de vista teórico, apuntaban efectivamente a avanzar en la igualdad social. Por un lado, incluían la realización de una profunda reforma educacional que abarcara desde el ámbito preescolar hasta el sistema universitario. Por el otro, el impulso de una reforma tributaria que lograra, de manera efectiva, cambiar algunos aspectos de la estructura impositiva chilena (bastante blanda en comparación con otros países de la OCDE) y que posibilitara de manera concreta lograr recaudar los fondos necesarios para implementar la reforma educacional.

Ahora bien, el resultado de ambas propuestas es el mejor retrato de la historia político-social de los últimos 25 años en Chile. Frente a las reformas tributaria y educativa actuaron nuevamente los “jugadores con poder de veto” del sistema político chileno. Como otras tantas veces, apelaron al riesgo de afectar el Orden, el crecimiento económico o el empleo, lograron que se morigeraran los alcances de ambas reformas, minando así su carácter efectivamente redistributivo. Una vez más, como si fuera un verdadero cuento de nunca acabar, apareció el fantasma del viejo ministro Portales para lograr la prevalencia del “peso de la noche” aristócrata, que aquieta las aguas sociales, para lograr que como en “El Gato Pardo” de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, cambie todo para que en realidad todo siga igual

Offset strategy: ¿hacia un nuevo paradigma de defensa en EEUU?

En su discurso del pasado 3 de septiembre en Newport, Rhode Island, el ex secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, habló de la necesidad de sentar las bases de un nuevo paradigma de defensa en EEUU.[1] Apenas dos meses después, el 15 de noviembre de 2014, Hagel lanzó la llamada Defense Innovation Initiative, cuyo objetivo es “desarrollar conceptos innovadores que sostengan y amplíen la superioridad tecnológico-militar estadounidense durante el Siglo XXI”.

La necesidad de un nuevo paradigma o modelo de defensa vendría avalada por el supuesto agotamiento del actual, vigente desde la llamada revolución del armamento guiado o de precisión en la década de los años 70. Los últimos años han sido testigos de la progresiva adopción por parte de China, Rusia y otros competidores estratégicos de algunas de las tecnologías, capacidades y conceptos operacionales que fueron desarrollados por EEUU en los años 70 y 80 y que han sostenido el liderazgo tecnológico y estratégico estadounidense durante más de tres décadas. Por tanto, la incipiente amenaza a la supremacía tecnológico-militar estadounidense requiere un nuevo paradigma de defensa, que en la jerga estratégica estadounidense viene a conocerse como la tercera estrategia de offset.[2]

Las amenazas a las bases de la supremacía tecnológico-militar y geopolítica de EEUU vienen de distintos frentes y en distintas formas. Por un lado están los desafíos que presentan un alto nivel de sofisticación tecnológico-militar, como es el caso de la amenaza anti-acceso y de negación de área (anti-access/area denial o A2/AD en sus siglas en inglés) representada por China en el teatro Asia-Pacífico y, en menor medida, de la modernización militar rusa. Por otro lado, EEUU se enfrenta también a adversarios de mucha menor envergadura que optan por formas de lucha asimétrica (como, por ejemplo, los talibán en Afganistán, el Daesh en Siria e Irak y los grupos yihadistas en África). Finalmente, están las potencias medias como Irán y Pakistán, que exhiben estrategias “mixtas”, alternando capacidades de un valor tecnológico medio-alto (por ejemplo, misiles de crucero y submarinos de ataque) con formas de guerra asimétrica. En este sentido, es mejor hablar de un paradigma offset, constituido por distintas estrategias adaptadas a amenazas y teatros operacionales de diversa índole, que hablar de una estrategia única.

“Offset”: antecedentes históricos

La primera estrategia de offset se gestó en la década de los años 50, en un contexto político-estratégico presidido por el interés de los aliados europeos en la reconstrucción económica y por la aplastante superioridad militar convencional de la Unión Soviética en Europa Central. Ante semejante panorama, la Administración Eisenhower identificó el liderazgo estadounidense en el ámbito de la tecnología nuclear y los bombarderos y misiles de largo alcance como la forma más eficiente de compensar la superioridad convencional soviética.

La Unión Soviética era plenamente consciente de la importancia de contrarrestar la superioridad tecnológico-militar estadounidense en el ámbito nuclear. Por ello, durante los años 50 y 60, dedicó grandes esfuerzos al aumento del potencial destructivo de sus bombas nucleares, al aumento de su arsenal nuclear y al desarrollo de medios de transporte o propulsión de armas nucleares. En palabras del ex secretario de Defensa estadounidense William Perry, “a mediados de los años 70 EEUU y la OTAN tenían enfrente a una URSS que tenía paridad en el plano nuclear y una ventaja de tres a uno en el convencional”.[3] Esta situación ponía en peligro el equilibrio estratégico y geopolítico en Europa y, como medida de respuesta tomó cuerpo la noción de una segunda estrategia de offset en EEUU.

Esta segunda estrategia se apoyó una vez más en la superioridad tecnológico-industrial estadounidense que hizo posible avances sustanciales en armas de precisión, tecnologías de ocultación y sigilo (stealth) y sistemas de comunicación, computación, vigilancia, reconocimiento, información y navegación en batalla, que más tarde darían lugar a la creación del GPS e Internet.

Esa segunda estrategia aceleró el declive estratégico de la Unión Soviética porque su inferioridad tecnológica le hizo imposible mantener el equilibrio convencional con EEUU y Occidente. Sin embargo, su verdadero apogeo llegó tras el fin de la Guerra Fría y el desmoronamiento de la URSS, cuando EEUU y sus aliados occidentales tuvieron acceso ilimitado a los llamados “espacios comunes” (los océanos y mares, el aire, el espacio y el ciberespacio) para desplazarse a cualquier teatro geográfico u operacional, sacando el máximo provecho de los conceptos, capacidades y posturas de índole expedicionario producidos por la segunda estrategia de offset.

La llamada “revolución de las municiones guiadas” o “de precisión”, emanada de la misma estrategia, ha determinado la concepción que tanto estadounidenses como europeos han tenido del instrumento militar en los últimos 25 años.[4] En este sentido, el modelo expedicionario de armamento guiado ha constituido el principal referente del proceso de transformación militar en Europa y ha mediatizado los debates sobre cultura estratégica, doctrina operacional, desarrollo de capacidades y la planificación industrial de defensa de la gran mayoría de países europeos durante las dos últimas décadas.

Crisis de la segunda estrategia de “offset”

El paradigma expedicionario y de precisión surgido de la segunda estrategia de offset ha entrado en crisis por diversas causas. En primer lugar están las de índole política. En concreto, la fatiga de la opinión pública estadounidense (y europea) tras más de una década de guerras inconclusas que ha cristalizado en una fuerte oposición a las intervenciones militares en el exterior. En segundo lugar, son causas de carácter económico o financiero, relacionadas con el declive en el presupuesto de defensa en EEUU. Ante el auge en el gasto militar en Asia, Oriente Medio y Rusia, y la creciente dificultad de competir a nivel cuantitativo en todos esos teatros, la explotación de su liderazgo tecnológico se convierte en un recurso atractivo para EEUU. Por otro lado, los costes de personal se comen un porcentaje creciente del presupuesto de defensa estadounidense, por lo que hay quienes argumentan que la progresiva inserción de sistemas autónomos y armas cibernéticas conllevaría importantes ahorros en costes considerados como no productivos desde un punto de vista militar (asistencia social, sanitaria y pensiones entre otros).[5]

En tercer lugar, encontramos causas de índole estratégico-tecnológica, a saber, la proliferación (más allá de Occidente) de conceptos operacionales, capacidades y tecnologías diseñadas para contrarrestar la proyección militar estadounidense. Esta es, posiblemente, la principal causa del agotamiento del paradigma tecnológico-militar actual. Cabe destacar el desarrollo por parte de China de lo que se viene a conocer en jerga estratégica como capacidades anti acceso y de negación de área (A2/AD), cuyo objetivo es impedir el acceso y movimiento de las fuerzas armadas estadounidenses en el teatro Asia-Pacífico. La estrategia militar A2/AD china se asienta sobre tres pilares fundamentales: (1) su creciente arsenal de misiles balísticos y de crucero; (2) la modernización de la flota de submarinos de ataque de la armada china; y (3) el desarrollo de capacidades cibernéticas ofensivas. Los misiles anti-buque y los avances en submarinos de ataque amenazan el acceso y la libertad de movimiento de los portaviones, grupos anfibios y buques de guerra estadounidenses en el Pacífico Occidental. Por otro lado, los misiles balísticos anti-satélite amenazan con “cegar” a las fuerzas armadas de EEUU en el teatro Pacífico, dificultando su inteligencia, navegación y comunicaciones, entre otras funciones. A esto deben añadirse que las capacidades cibernéticas ofensivas chinas constituyen una amenaza adicional a los sistemas de comunicaciones y armas estratégicas estadounidenses.

A su vez, la combinación de las crecientes capacidades de detección y defensas antiaéreas chinas amenazan la proyección de aviones de combate tripulados más allá del espacio aéreo chino. Y, finalmente, el arsenal de misiles balísticos y de crucero superficie-superficie amenaza las posiciones militares de EEUU en Japón, Corea del Sur e incluso Guam, y coloca en una situación de vulnerabilidad a aliados regionales estadounidenses, como Taiwán y Filipinas. En este sentido, es importante señalar la obsolescencia de la defensa antimisiles tal y como está actualmente concebida. Los sistemas de defensa basados en misiles son vulnerables ante ataques de saturación. Ni las capacidades antimisiles de los destructores AEGIS ni los sistemas Patriot parecen estar en condiciones de frustrar posibles ataques de “saturación” chinos y, por tanto, de neutralizar la amenaza a las posiciones estadounidenses en el teatro Asia-Pacífico.

Otra potencia que ha dedicado importantes recursos a intentar contrarrestar la superioridad tecnológico-militar occidental es Rusia, que lleva desde los años 80 intentando replicar las tecnologías y capacidades generadas por la segunda estrategia de offset. Sin embargo, desinvirtió en su defensa durante los años 90 y, aunque el gasto volvió a aumentar en la última década, el complejo industrial de defensa ruso sigue sufriendo importantes carencias estructurales en el ámbito de la innovación tecnológica. Dicho esto, Rusia acaba de embarcarse en un proceso de modernización militar que incluye importantes reducciones en los números de sus Fuerzas Armadas y un ambicioso programa de armamento que tiene como objeto, precisamente, dar el salto hacia el tipo de modelo de municiones guiado representado por la segunda estrategia de offset.[6]

Paralelamente, y reconociendo su todavía inferioridad convencional con respecto a Occidente, Rusia ha recurrido en los últimos años a formas de guerra “híbrida”, empleando diferentes formas convencionales e irregulares con el fin de incrementar su influencia en Europa Oriental. Un claro ejemplo en este sentido son las sucesivas infiltraciones de agentes encubiertos rusos (little green men) en el este de Ucrania, o el recurso constante de Rusia a tácticas de desinformación y propaganda. Otras formas híbridas utilizadas por Rusia incluyen ataques cibernéticos, el uso del suministro energético como un arma política y la penetración de las instituciones financieras, políticas y mediáticas de varios países europeos, ciertamente más allá de Ucrania.

Las tecnologías, capacidades y conceptos operacionales que sustentan las estrategias A2/AD están proliferando a nivel global. Mientras que los submarinos y los misiles balísticos son difíciles de exportar, dada su complejidad y requerimientos tecnológicos, los misiles de crucero proliferan con relativa rapidez. Más allá de la proliferación de capacidades A2/AD, asistimos también a una generalización de formas de guerra asimétrica, como por ejemplo la insurgencia talibán en Afganistán y los intentos del Daesh y otros grupos extremistas que operan en el África sub-sahariana por infiltrar las sociedades europeas y realizar ataques a ciudadanos occidentales con el objetivo de subir los costes políticos ante posibles intervenciones.

Si bien las estrategias A2/AD de China y, en menor medida, Rusia contienen un alto nivel de sofisticación tecnológico-militar, las de otras regiones presentan un mayor protagonismo de capacidades legadas. Un claro ejemplo es la estrategia A2/AD iraní, que combina elementos de alto valor tecnológico como misiles de crucero –e incluso submarinos– con formas de guerra híbrida tales como el uso de proxies terroristas y el recurso a armas o municiones de menor valor tecnológico pero que aun así pueden amenazar posiciones estadounidenses y aliadas en el sur del Golfo Pérsico (cohetes, artillería, morteros, etc.).[7]

La tercera estrategia de “offset”

Con el fin de combatir los desafíos operacionales, tecnológicos, políticos y económicos enumerados arriba, se ha impulsado la tercera Estrategia de offset. Es importante señalar que esta estrategia no surge de un día para otro. Por el contrario, durante más de una década, el Departamento de Defensa de EEUU, las principales empresas de armamento y algunos de losthink tanks de seguridad estadounidenses han ido desarrollando nuevos conceptos operacionales, capacidades y tecnologías. Por ejemplo, el Pentágono ha generado una serie de nuevos conceptos operacionales como AirSea Battle y Conventional Prompt Global Strike, y ha invertido en programas de drones aéreos y navales, tecnologías de energía dirigida o láser y capacidades cibernéticas ofensivas, entre otros.[8]

En este sentido, la tercera estrategia de offset supone un intento de dar coherencia a una serie de procesos que llevan ya tiempo instalados y de abordar una serie de desafíos que no son exactamente nuevos, pero digamos que han “madurado” en los últimos años (como, por ejemplo, el desarrollo chino de capacidades A2/AD). El objetivo de la tercera estrategia deoffset es crear un marco conceptual que permita integrar las distintas iniciativas existentes y canalizar los recursos financieros, intelectuales y tecnológicos de la comunidad estratégica estadounidense en torno a una visión coherente. El objetivo no es, por tanto, llegar a una solución tecnológica específica, sino identificar un marco conceptual común que abarque una serie de conceptos operacionales, tecnológicos e industriales. Aunque no está todavía claro cuáles serán esos conceptos exactamente, sí que hay ya varios elementos que van tomando cuerpo.

En primer lugar, cabe resaltar que los obstáculos estratégicos, financieros y políticos a la intervención están dando lugar a la revalorización de las funciones más sutiles o silenciosas del instrumento militar, tales como la disuasión, la prevención, la vigilancia e inteligencia, y la diplomacia de defensa, entre otros, en detrimento de la intervención militar directa. Un claro ejemplo de esto es la creciente popularidad del concepto de offshore control, que consistiría en la adopción por parte de EEUU de una estrategia A2/AD en el teatro Asia-Pacífico con el objetivo de bloquear las importaciones chinas de energía y materias primas y bloquear sus exportaciones.[9] Según esta lógica, el desarrollo de una estrategia A2/AD por parte de EEUU y sus aliados contribuiría a restablecer la disuasión y el equilibrio estratégico en Asia, aunque también podría ser en otros contextos, tales como Europa del Este, Oriente Medio o el Norte de África.

En segundo lugar, cobran mayor importancia las intervenciones de carácter más quirúrgico y limitado desde una óptica militar, y menos costosas desde una óptica política, que contrastarían con las grandes operaciones de la década pasada con una amplia acumulación y despliegue de medios terrestres y aéreos por un período extendido de tiempo. Ante la creciente vulnerabilidad de sus bases en Asia y Oriente Medio, la de sus buques de superficie y asalto anfibio a la hora de acceder a zonas de operaciones y la vulnerabilidad de sus satélites, EEUU se encuentra ahora con la necesidad de buscar formas alternativas de proyección de su poder militar.

La necesidad de esas alternativas está dando lugar a: una revalorización de medios de proyección y penetración más sigilosos que incluyen drones y, en su expresión más desarrollada, sistemas robóticos, además de armas cibernéticas ofensivas y fuerzas de operaciones especiales; el énfasis en capacidades aéreas de largo alcance (tanto aeronaves como misiles); y la revalorización del entorno submarino. Dada la mayor vulnerabilidad de los satélites, es importante resaltar la creciente importancia de sistemas alternativos de posicionamiento, navegación y observación tales como balizas submarinas y terrestres o redes aéreas de drones a distintas altitudes.

En tercer lugar, EEUU es consciente de la importancia de defender sus valiosas bases en teatros de operaciones clave en Asia, Oriente Medio y Europa, así como su capacidad de proyectar poder naval sobre tierra. Esta necesidad está estimulando una revolución en la concepción de defensa antimisiles. En concreto, EEUU planea desarrollar plenamente las tecnologías láser y de energía dirigida, tecnologías de inhibición de señales e interferencias y la producción de cebos y señuelos para confundir los ataques enemigos.

Conclusiones: La adopción por parte del Pentágono de la tercera estrategia de offset a finales de 2014 simboliza la emergencia de un nuevo paradigma en la política de defensa de EEUU. El objetivo de dicha estrategia sería desarrollar una serie de conceptos operacionales, capacidades y tecnologías que permitan a EEUU neutralizar los desafíos a su actual modelo de proyección de fuerza. Cabe destacar en este sentido el avance chino a la hora de desarrollar una capacidad anti-acceso y de negación de área (A2/AD) en el teatro Asia-Pacífico. Más allá de la importancia económica y estratégica de dicho teatro, la tercera estrategia de offset es de gran relevancia para Europa y España. Por un lado, las capacidades A2/AD se están proliferando a nivel global y están llamadas a jugar un creciente protagonismo en regiones como Europa del Este, Oriente Medio y África del Norte. En este sentido, los beneficios que pueda generar la tercera estrategia de offset serán de gran interés para Europa. Por otro lado, la interoperabilidad transatlántica y el futuro de la OTAN dependerán en gran medida de la capacidad de innovación de las fuerzas armadas y la industria de defensa europea.

Geopolíticamente

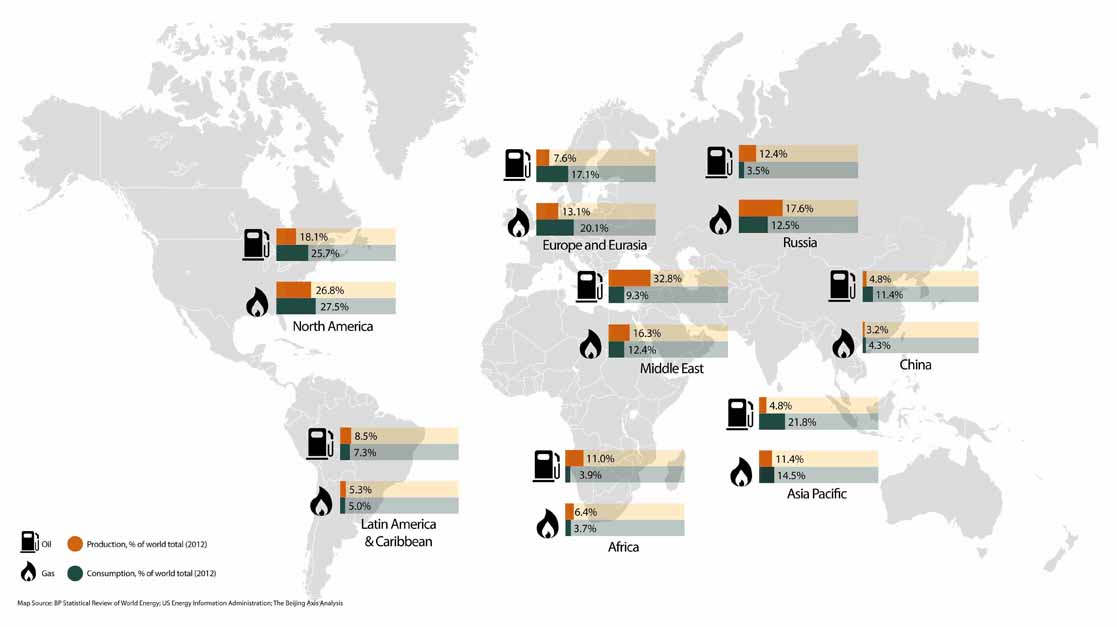

El descenso del precio del petróleo en un 50% desde junio supone, dado su peso en el comercio mundial, una gran redistribución de renta entre exportadores e importadores que altera los equilibrios geopolíticos globales, regionales y locales. La volatilidad de precios tiene reverberaciones geopolíticas asimétricas: para los importadores supone un impulso económico, pero para los mono-exportadores está en juego la viabilidad o el colapso de sus regímenes. Los países importadores calculan puntos porcentuales de PIB y desempleo, mientras que muchos exportadores afrontan escenarios de inestabilidad interna y debilitamiento estratégico en las zonas más inestables del planeta.

La primera víctima ha sido la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), reducida a mito racional incapaz de influir en los mercados. Arabia Saudí ha apostado por mantener su cuota de mercado a expensas de una caída de precios e ingresos que espera recuperar a medio plazo. Los saudíes tienen las mayores reservas de petróleo convencional y las terceras de divisas del mundo, y el tiempo juega a su favor; Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes disfrutan incluso de más holgura presupuestaria y financiera. Casi todos los demás miembros de la organización se enfrentan a problemas fiscales y financieros tras años de precios altos que ha disparado su gasto público sin diversificar ingresos. El argumento saudí de que los productores de altos costes ajusten el mercado es económicamente impecable, y promete una pugna interesante con la industria del fracking y su capacidad para reducir costes.

EEUU puede ser el nuevo productor responsable de ajustar el mercado (swing producer), aumentando la producción con los precios y reduciéndola al caer estos. Ese nuevo papel, jugado hasta ahora por Arabia Saudí, daría un protagonismo geopolítico diferente a EEUU hasta que su producción empiece a declinar dentro de una década según las proyecciones. La caída de precios afecta más a otros productores, como los de aguas profundas que ya han reducido la inversión para 2015. El entusiasmo por el Ártico ha desaparecido, y un escenario de menores precios podría afectar negativamente a las arenas bituminosas canadienses y crudos ultra-pesados venezolanos, a las regiones petroleras y gasistas africanas emergentes o a la reforma petrolera mexicana.

Irán, Argelia, Venezuela y Nigeria necesitan precios de 120-130 dólares el barril para mantener la estabilidad interna y equilibrar su presupuesto. Irán, con las segundas reservas probadas de petróleo convencional del mundo, produce la tercera parte que Arabia Saudí, y está sometida a sanciones que le impiden desarrollar sus recursos. Los bajos precios podrían minorar sus variadas rivalidades regionales: elevando el coste de no cerrar el acuerdo nuclear y prolongar o agravar las sanciones. Pero sobre todo, le debilita frente a Arabia Saudí. Aunque las motivaciones saudíes sean económicas, esta es sin duda la consecuencia geopolítica más dulce para el reino.

En Argelia, como en toda la región, la primavera árabe desvió la gestión económica de la prudencia. Aunque tiene margen financiero por sus reservas de divisas, no atrae inversiones para revertir el declive de su producción de petróleo y gas. Las últimas rondas de licencias han recibido escaso interés, dado lo poco atractivo de las condiciones y, salvo Repsol y Cepsa, pocas compañías internacionales han acudido. Los bajos precios del petróleo, y del gas por la indexación de este al primero, confluyen con un fuerte crecimiento del consumo energético interno y la debilidad de la demanda europea. La inestabilidad en Libia y el Sahel añaden costes geopolíticos, y aunque Argelia es un Estado fuerte necesita recursos para afrontar una situación de seguridad muy complicada en sus fronteras meridionales.

La coyuntura de otros miembros de la OPEP es más dramática. En Venezuela se conjuga con el deterioro de la capacidad de la petrolera nacional, PDVSA, para gestionar sus recursos. El petróleo ligero estadounidense del fracking ha desplazado al crudo pesado venezolano y ligado el destino del país a la demanda asiática y a los préstamos que le proporciona China a cambio de petróleo. La caída de precios también dinamita Petrocaribe, como acaba de mostrar República Dominicana recomprando su deuda petrolera con Venezuela a mitad de precio. Hay evidencias de un ciclo político en que los precios altos favorecen la nacionalización y su bajada la liberalización, pudiendo propiciar una regresión del atractivo de los modelos de algunos países de la alianza bolivariana (ALBA), y en general de las políticas nacionalistas en los demás productores. Precios bajos significan aquí una amenaza existencial para el presidente Maduro y el legado chavista en América Latina.

Nigeria asiste al derrumbe de precios con unas elecciones presidenciales y legislativas atrasadas al 28 de marzo por la ofensiva de Boko Haram. Ambos elementos suponen una fuerte presión económica y de seguridad para Nigeria, pero también enfrían las expectativas de desarrollo de otros productores de la región. Libia e Irak presentan las situaciones más extremas. Sus Gobiernos ni siquiera controlan sus recursos, sea el petróleo rebelde libio, el crudo kurdo iraquí o los pocos campos en manos del Estado Islámico. En Libia, el conflicto interno ha desembocado en dos ministros del petróleo, dos gobiernos, dos parlamentos y ningún interlocutor. Una propuesta europea de embargo a Libia fue descartada por su impacto cierto y desastroso sobre la economía del país, pero dudoso sobre su pacificación.

El gran perdedor fuera de la OPEP es una Rusia sancionada y en recesión. El impacto de sus dificultades económicas beneficia a Europa y China, exponiendo a Moscú a una rivalidad simultánea que siempre quiso evitar. Asia será la región económicamente más beneficiada, pues no en vano la guerra de precios se ha desatado por su mercado, pero China mejora igualmente sus expectativas geopolíticas en Asia Central. Estados Unidos sale reforzado como eventual nuevo regulador del mercado, además de como gran productor camino a la autosuficiencia. Europa también puede conseguir el dividendo económico de la moderación de precios y el geopolítico de la moderación de Rusia. En todo caso, sería bueno que la flamanteUnión de la Energía esté preparada para gestionar la volatilidad geopolítica que prometen los bajos precios del petróleo: no se tratará solo de Rusia.

Tendencias de los Mercados Emergentes