Accede al documento publicado: Análisis y solución a los problemas de Econometría

Análisis y solución a problemas de Econometría

Libro: Econometría de Damodar Gujarati, sexta edición.

En esta oportunidad analizaré y desarrollaré casos presentados en los ejercicios del capítulo 1, del libro antes indicado. Los ejercicios de este capítulo están relacionados a series de tiempo.

El caso propuesto es analizar la inflación de siete países industrializados. Un supuesto sobre las series de tiempo es la estacionariedad (de ser así se espera que las predicciones sean más exactas, es por eso el interés del supuesto). Se entiende por estacionariedad de una serie de tiempo, cuando la media y su varianza no varían sistemáticamente con el tiempo. Que significa este supuesto.

Para mejor análisis recurriré al método gráfico. Para tal fin la Figura 1 muestra una serie estacionaria. La línea naranja es la media de la serie y, como se observa, no varía a lo largo del tiempo bajo análisis. Además, la variabilidad de los datos es constante o casi constante. Es decir, sus oscilaciones son constantes, por ejemplo, entre +/-1. Se concluye que la serie presentada en la Figura 1 es estacionaria y, por ende, no muestra tendencias crecientes o decrecientes. Se cumple, en este caso el supuesto de estacionariedad.

Figura 1

Fechas de nacimiento

Vamos a analizar con mayor detenimiento el supuesto de estacionariedad en relación a la varianza. El supuesto indica que la varianza también debe ser constante, para determinar que una serie de tiempo es estacionaria. La serie de la derecha es estacionaria, pero no la de la izquierda (ver Figura 2). Se nota que, a pesar de tener una media estable, su varianza no lo es. En este caso, dicha serie es no estacionaria. Es de precisar que el concepto de estacionariedad es diferente de estacionalidad.

Figura 2

Series de tiempo estacionaria y no estacionaria

Nota. Obtenido de https://estrategiastrading.com/series-estacionarias/

El breve análisis de los supuestos de la estacionariedad nos será de utilidad para analizar la información de la inflación de siete países industrializados, información presentada en el libro de Econometría.

La primera tarea será pasar la información a una tabla Excel. El proceso seguido fue el siguiente:

- Seleccionar los datos que están en el libro (pag.29). Una vez seleccionados, presionar las teclas Ctrl + C y seguidamente, en una hoja del Excel, pegar los datos. La tabla se copiará como texto. Tendrá la siguiente vista.

Figura 3

Datos copiados al Excel

- En seguida seleccionar los datos a convertir a tabla y hacer clic en la opción Datos. Luego seleccionar “Herramientas de datos”, al desplegarse una ventana con opciones, elegir “Dividir texto en columnas”.

Figura 4

Convertir texto a tabla, paso 1

- A continuación, aparecerá la ventana que permitirá culminar el proceso. Siempre aparecerá con una opción predeterminada. A fin de elegir la(s) opción(es) correcta(s), debemos observar cómo están los datos a convertir. En nuestro caso estos están separados por un espacio en blanco. Por lo que elegí la opción “Espacio”.

Figura 5

Convertir texto a tabla, paso 2

Al seleccionar la opción correcta, se previsualiza como aparecerán los datos seleccionados. Si vemos que está bien, hacemos clic en el botón Aplicar. Nota: recomiendo desactivar las otras opciones, como en este caso la opción Pestaña, dado que con la opción elegida tenemos lo requerido.

Figura 6

Convertir texto a tabla, paso 3

Y listo, ya tenemos la tabla en Excel, para analizar los datos. Como se observa en la Tabla 1, los datos del IPC corresponden a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña considerados los siete países más industrializados del mundo. La información es el IPC de 1980 al 2005 de dichos países. A simple vista se observa que el comportamiento del IPC en esos países es casi similar y con una tendencia decreciente, para todos.

El ejercicio plantea calcular la inflación en dichos países. El periodo base, para calcular la inflación, según el libro, es 1982 – 1984. ¿Qué significa este periodo? ¿Por qué ese y no otro y no solo un año base?

El IPC (Índice de Precios al Consumidor) es un número índice y por tal motivo se necesita un año base que sirve como referencia para comparar unos años y otros (ver ¿Cómo se mide la inflación? – Qué es, definición y concepto (economipedia.com). Metodológicamente el IPC se obtiene de la división de los precios de una determinada cesta obtenido en un año determinado entre los precios de la misma cesta del año base.

De acuerdo con el INEI los cambios en el año base, se dan porque este debe reflejar los cambios que ocurren en los hábitos de consumo de las familias, cambios en la estructura económica del país, entre otros. De más esta indicar que dichos hábitos cambian con el tiempo, sino miremos el fenómeno de la internet. Hace unos 30 años no era un servicio demandado por las familias peruanas, hoy en día es parte de su canasta familiar, o debería serlo. El año base, o el periodo base, debe reflejar estos cambios. Precisa, el INEI, que el año base debe ser cambiado cada 5 años, por recomendaciones de especialistas internacionales.

Tabla 1

IPC de países industrializados

| Año | Estados

Unidos |

Canadá | Japón | Francia | Alemania | Italia | Gran

Bretaña |

| 1980 | 82.4 | 76.1 | 91.0 | 72.2 | 86.7 | 63.9 | 78.5 |

| 1981 | 90.9 | 85.6 | 95.3 | 81.8 | 92.2 | 75.5 | 87.9 |

| 1982 | 96.5 | 94.9 | 98.1 | 91.7 | 97.0 | 87.8 | 95.4 |

| 1983 | 99.6 | 100.4 | 99.8 | 100.3 | 100.3 | 100.8 | 99.8 |

| 1984 | 103.9 | 104.7 | 102.1 | 108.0 | 102.7 | 111.4 | 104.8 |

| 1985 | 107.6 | 109.0 | 104.2 | 114.3 | 104.8 | 121.7 | 111.1 |

| 1986 | 109.6 | 113.5 | 104.9 | 117.2 | 104.6 | 128.9 | 114.9 |

| 1987 | 113.6 | 118.4 | 104.9 | 121.1 | 104.9 | 135.1 | 119.7 |

| 1988 | 118.3 | 123.2 | 105.6 | 124.3 | 106.3 | 141.9 | 125.6 |

| 1989 | 124.0 | 129.3 | 108.0 | 128.7 | 109.2 | 150.7 | 135.4 |

| 1990 | 130.7 | 135.5 | 111.4 | 132.9 | 112.2 | 160.4 | 148.2 |

| 1991 | 136.2 | 143.1 | 115.0 | 137.2 | 116.3 | 170.5 | 156.9 |

| 1992 | 140.3 | 145.3 | 117.0 | 140.4 | 122.2 | 179.5 | 162.7 |

| 1993 | 144.5 | 147.9 | 118.5 | 143.4 | 127.6 | 187.7 | 165.3 |

| 1994 | 148.2 | 148.2 | 119.3 | 145.8 | 131.1 | 195.3 | 169.3 |

| 1995 | 152.4 | 151.4 | 119.2 | 148.4 | 133.3 | 205.6 | 175.2 |

| 1996 | 156.9 | 153.8 | 119.3 | 151.4 | 135.3 | 213.8 | 179.4 |

| 1997 | 160.5 | 156.3 | 121.5 | 153.2 | 137.8 | 218.2 | 185.1 |

| 1998 | 163.0 | 157.8 | 122.2 | 154.2 | 139.1 | 222.5 | 191.4 |

| 1999 | 166.6 | 160.5 | 121.8 | 155.0 | 140.0 | 226.2 | 194.3 |

| 2000 | 172.2 | 164.9 | 121.0 | 157.6 | 142.0 | 231.9 | 200.1 |

| 2001 | 177.1 | 169.1 | 120.1 | 160.2 | 144.8 | 238.3 | 203.6 |

| 2002 | 179.9 | 172.9 | 119.0 | 163.3 | 146.7 | 244.3 | 207.0 |

| 2003 | 184.0 | 177.7 | 118.7 | 166.7 | 148.3 | 250.8 | 213.0 |

| 2004 | 188.9 | 181.0 | 118.7 | 170.3 | 150.8 | 256.3 | 219.4 |

| 2005 | 195.3 | 184.9 | 118.3 | 173.2 | 153.7 | 261.3 | 225.6 |

Nota. Obtenido del libro de Econometría de Damodar Gujarati, 6ta. Edición.

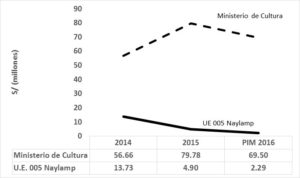

La Tabla 2 y la Figura 7 muestran las tasas de inflación de los siete países industrializados. En conjunto se observa una tendencia decreciente de las tasas de inflación en el periodo 1980 – 2005. De estar en un rango, la mayoría de los países, del 20% al 5% en los años 80, se pasó a un rango de entre el 5% y el -1% entre los años 1996 y 2005. Italia fue el país con una mayor tasa inflacionaria, cercana al 20% anual, mientras que Japón fue la que tuvo la menor tasa inflacionaria en dicho año, llego a menos del 5%.

El único país que ha tenido una deflación, es decir con inflación negativa, es Japón. En promedio, entre 1999 y el 2005 su tasa de inflación fue negativa (del -3.23%).

Tabla 2.

Tasa de inflación de los siete países industrializados

| Año | Estados Unidos | Canadá | Japón | Francia | Alemania | Italia | Gran Bretaña |

| 1980 | |||||||

| 1981 | 10.32 | 12.48 | 4.73 | 13.30 | 6.34 | 18.15 | 11.97 |

| 1982 | 6.16 | 10.86 | 2.94 | 12.10 | 5.21 | 16.29 | 8.53 |

| 1983 | 3.21 | 5.80 | 1.73 | 9.38 | 3.40 | 14.81 | 4.61 |

| 1984 | 4.32 | 4.28 | 2.30 | 7.68 | 2.39 | 10.52 | 5.01 |

| 1985 | 3.56 | 4.11 | 2.06 | 5.83 | 2.04 | 9.25 | 6.01 |

| 1986 | 1.86 | 4.13 | 0.67 | 2.54 | -0.19 | 5.92 | 3.42 |

| 1987 | 3.65 | 4.32 | – | 3.33 | 0.29 | 4.81 | 4.18 |

| 1988 | 4.14 | 4.05 | 0.67 | 2.64 | 1.33 | 5.03 | 4.93 |

| 1989 | 4.82 | 4.95 | 2.27 | 3.54 | 2.73 | 6.20 | 7.80 |

| 1990 | 5.40 | 4.80 | 3.15 | 3.26 | 2.75 | 6.44 | 9.45 |

| 1991 | 4.21 | 5.61 | 3.23 | 3.24 | 3.65 | 6.30 | 5.87 |

| 1992 | 3.01 | 1.54 | 1.74 | 2.33 | 5.07 | 5.28 | 3.70 |

| 1993 | 2.99 | 1.79 | 1.28 | 2.14 | 4.42 | 4.57 | 1.60 |

| 1994 | 2.56 | 0.20 | 0.68 | 1.67 | 2.74 | 4.05 | 2.42 |

| 1995 | 2.83 | 2.16 | -0.08 | 1.78 | 1.68 | 5.27 | 3.48 |

| 1996 | 2.95 | 1.59 | 0.08 | 2.02 | 1.50 | 3.99 | 2.40 |

| 1997 | 2.29 | 1.63 | 1.84 | 1.19 | 1.85 | 2.06 | 3.18 |

| 1998 | 1.56 | 0.96 | 0.58 | 0.65 | 0.94 | 1.97 | 3.40 |

| 1999 | 2.21 | 1.71 | -0.33 | 0.52 | 0.65 | 1.66 | 1.52 |

| 2000 | 3.36 | 2.74 | -0.66 | 1.68 | 1.43 | 2.52 | 2.99 |

| 2001 | 2.85 | 2.55 | -0.74 | 1.65 | 1.97 | 2.76 | 1.75 |

| 2002 | 1.58 | 2.25 | -0.92 | 1.94 | 1.31 | 2.52 | 1.67 |

| 2003 | 2.28 | 2.78 | -0.25 | 2.08 | 1.09 | 2.66 | 2.90 |

| 2004 | 2.66 | 1.86 | – | 2.16 | 1.69 | 2.19 | 3.00 |

| 2005 | 3.39 | 2.15 | -0.34 | 1.70 | 1.92 | 1.95 | 2.83 |

Figura 7

Tasa de inflación de los siete países industrializados

La mayor volatilidad en la inflación se registra, de acuerdo con la Figura 7, entre los años 1985 y 1996. El país con mayor volatilidad fue Gran Bretaña. Este país de tener una inflación de cerca el 5% entre 1987 y 1988, paso a tener, en 1990, una inflación del 9.45%. El doble de los años anteriores. Luego, esta se redujo al 5.87% en 1991 y logró reducciones hasta 1993. En 1994 la inflación sube, pero ya no a los niveles de 1990. En los años siguientes a 1994 se registran incrementos en la inflación para luego caer entre 1999 hasta el 2003. Siempre de manera variable. En resumen, este país ha mostrado mayor volatilidad en su tasa de inflación, pero con una tendencia decreciente hacia el 2005.

En conclusión, podemos afirmar que el comportamiento de la inflación en los países analizados no es estacionaria; dado que sus medias no son constantes así como su variabilidad. Para comprobarlo están las figuras 8 y 9. La Figura 8 muestra en promedio de la inflación por quinquenio. Se observa que el promedio no es fijo, sino que tiene una tendencia decreciente. En este caso se determinar que la inflación de los países industrializados no es estacionaria.

Figura 8

Inflación promedio por quinquenio

En la Figura 9, analizaré el otro supuesto de estacionariedad y, es que su varianza debe ser constante. Se observa en la figura bajo análisis, que la varianza no es estática a lo largo del tiempo, por lo que se confirma que la serie de tiempo analizada no es estacionaria. También observamos que la mayor variabilidad se presenta en la inflación de Gran Bretaña. La inflación, en dicho país, tiene una varianza que oscila entre 8 y 1. El resto de país su variación promedio esta entre 4 y 1.

Figura 9

Varianza de la inflación por quinquenio

A fin de realizar el análisis comparativo entre la inflación en Estados Unidos versus los otros seis países industrializados, promediaré la inflación de los seis países restantes y la graficaré, Así obtengo la Figura 10. La primera conclusión es que tienen un comportamiento similar, en ambos casos presentan una tendencia decreciente, desde sus picos más alto en 1980 hasta los más bajos en el 2005. Por otra parte, la inflación de Estados Unidos estuvo por debajo, en los años 80, de la inflación en los restantes seis países industrializados. Pero, esta situación se revierte a partir de 1993. Desde dicho año los americanos están teniendo procesos inflacionarios por encima de sus pares, los países industrializados. En general ambas series son no estacionarias.

Figura 10

Tasa de inflación de Estados Unidos versus el resto de los países industrializados